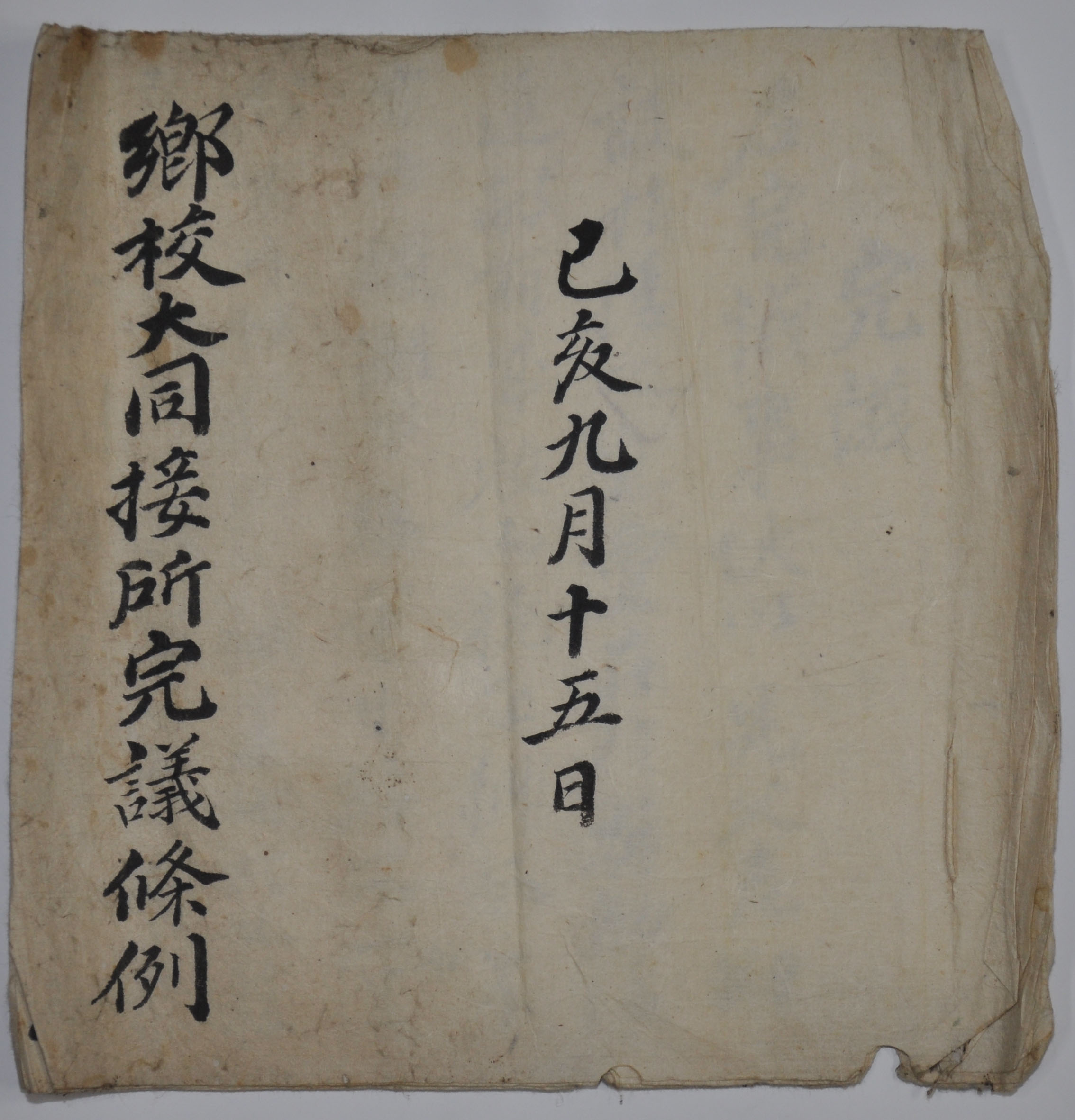

己亥년 9월에 작성된 것으로서 接會의 폐단을 匡正하기 위해 마련된 完議條例이다.

내용 및 특징

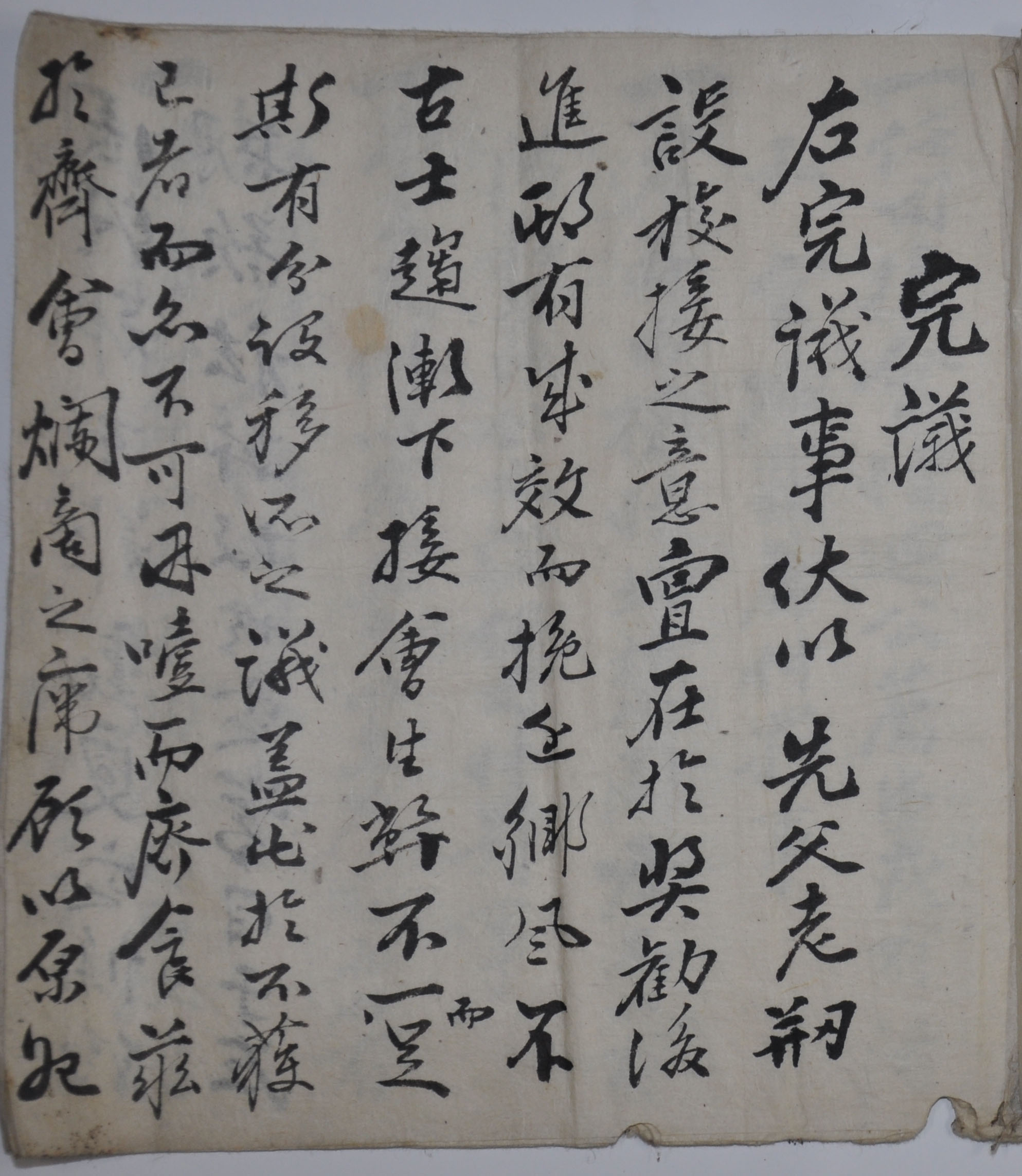

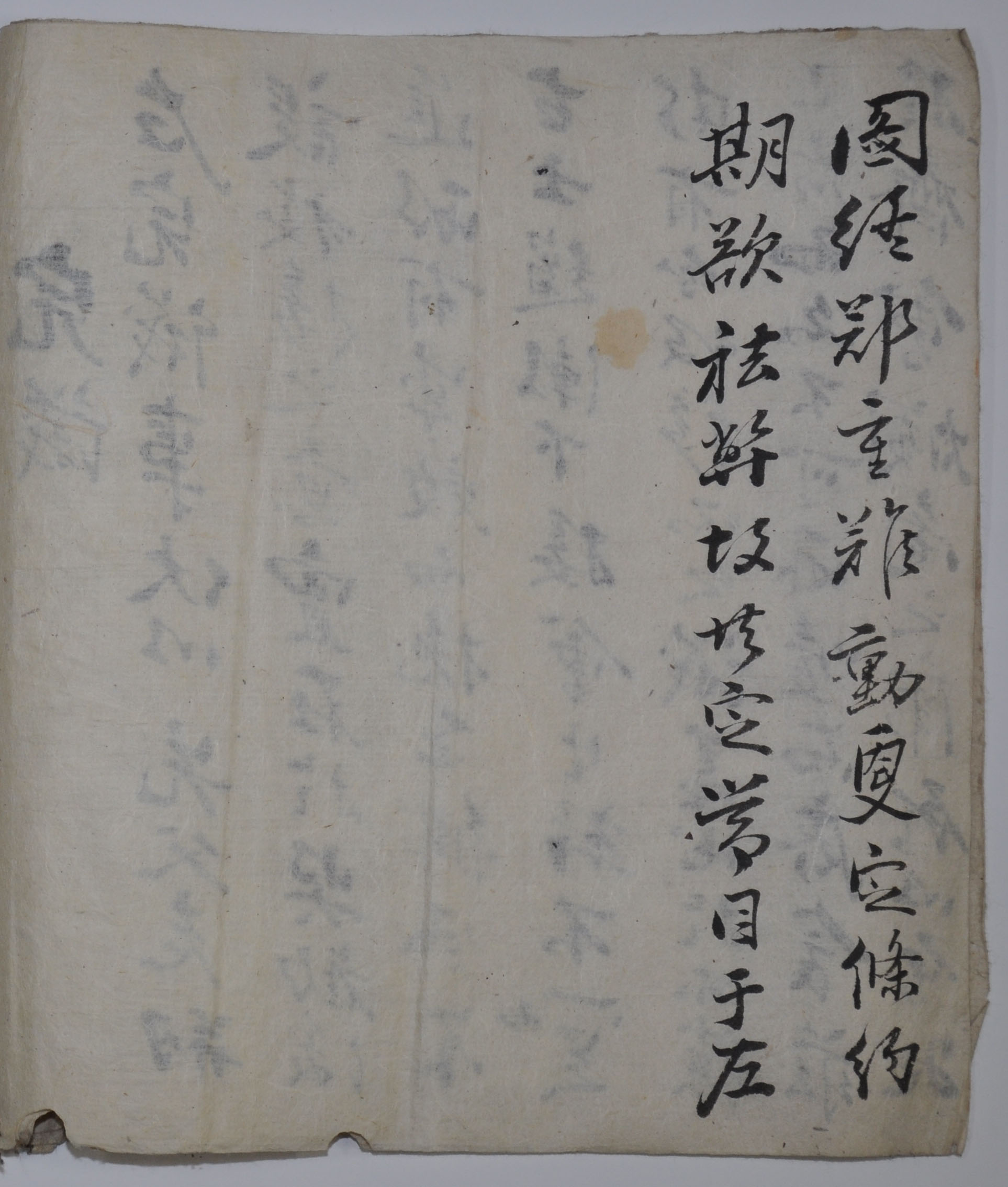

이 자료는 己亥년 9월에 작성된 것으로서 接會의 폐단을 바로잡기 위하여 마련된 完議條例이다. 永川鄕校에는 이러한 의도에서 작성된 甲戌 12월의 ‘接所官節目’과 己亥 9월 15일의 ‘鄕校大同接所完議條例’가 지금까지 전해지고 있어 접소의 설치와 운영, 그 폐단에 대한 시정조치 등을 확인할 수 있다. 그 내용을 분석해 보면 己亥年의 완의조례가 甲戌年의 절목보다 더 이른 시기에 작성된 것으로 보인다. 즉, 甲戌년 절목에는 접소가 향교와 8개 서원으로 分設되었지만, 己亥년에는 分設논의만 있었지 실제 시행되지는 않았다는 점에서 그러한 추측이 가능하다. 이외에도 完議條例 작성에 鄕會가 중심이 되었으며, 官의 手決도 없는 것으로 보아 향원들이 자치적으로 자금을 마련하여 운영한 것으로 보인다. 반면 甲戌년 절목에서는 관에서 자금을 기부하고 그 운영에 수령이 깊게 관여하고 있음을 확인할 수 있다. 이상을 통해 수령의 鄕校 및 鄕廳에 대한 간섭과 향촌내 주도권이 점차 확대되던 18세기에 작성된 것이 己亥年 完議條例이며, 甲戌년 절목은 수령의 통제에 의해 운영되던 19세기에 작성되었다.

接所의 시행목적은 科擧를 준비하기 위한 것이었으며, 이를 위해 수일 동안 接所에 머물면서 집중적으로 경전을 공부하고, 수령의 주도하에 매일 시험이 실시되었던 것으로 알려져 있다. 19세기 이후 영천의 居接所 역시 이와 별단 다르지 않았을 것으로 판단되지만, 그전에는 鄕會에서 자치적으로 居接所를 운영하였다. 이런 사실은 甲戌년 절목에서도 확인이 된다. 하지만 興學을 목적으로 하여 설치된 接所를 조직적으로 계획하여 일을 처리해온지가 오래되었고, 居接시의 節度가 또한 해이해져서 절목을 작성하던 당시에는 居接이 유명무실하게 되었다고 하였다. 여기서 확인되는 것은 接所운영을 위한 규정이 존재했음과 그 규정이 해이해져서 접소가 문란해졌다는 것이다. 실제 居接하는 날마다 수백 명의 鄕員들이 하나의 학교에 일제히 모이기는 하나 揖讓하는 예절이 뒤집히고, 그 법도가 문란하며 학문을 닦는 것이 열정적이지 못하였다 지적하고 있었다. 이런 사실은 조선후기 사회적 변화와도 무관하지 않다.

즉, 18세기 중반 이후 신분제와 지주제에 기초한 양반지배층 중심의 전통적 지배질서가 동요하면서 사회전반적인 변화가 야기되었다. 교화와 이념적 지배, 그리고 鄕案질서라고 일컬어지는 사족합의체에 의거한 일종의 자치적 지방지배가 용인되던 16~17세기의 사족지배체제를 유지하기 어려운 사회였던 것이다. 이 시기는 정치와 교화의 분리 원칙이 표명되고, 이 과정에서 행정권을 장악한 수령의 권한이 상대적으로 강화되면서 사족의 명분과 교화의 위력은 감소하는 추세였다. 이처럼 양반사족들은 관의 간섭을 배제한 상태에서 오랫동안 鄕會를 중심으로 鄕校에서 居接을 시행하면서 자치조례를 만들어 接所를 운영하였지만 규제가 강했던 것은 아니었다. 특히 17세기 이후 儒鄕分岐가 본격화되면서 양반사족들은 향안에 오르는 것을 기피하고 그 자리를 자격이 미달한 新鄕들로 채워지면서, 향청은 新鄕들이 주도해 갔으며 양반사족들은 향교와 서원을 중심으로 결속해 갔다. 己亥년 조례 역시 이러한 과도기에 만들어진 것으로 보이는데, 완의에서 ‘先父老들이 향교의 接所를 設立한 뜻은 後進을 獎勸하는데 있는데 그때는 효과가 있었다. 근래 향풍과 선비의 지향함이 옛날만 못해져서 점차 떨어졌다. 接會때 생겨나는 폐단이 하나로 그치는 것이 아니어서, 접소를 나눠서 다른 곳으로 옮겨 만드는 논의가 있었지만, 대개가 그 의견을 따르지 않기에 그만두었다’라고 하였다. 향풍과 선비의 지향함이 옛날만 못해졌다는 것은 자격이 미달인 新鄕들의 증가로 인해 점차 접소의 기능이 쇠퇴하고, 이들이 접회시에 무단행위로 인해 기존 양반들과 대립과 갈등이 커져가자, 이러한 충돌을 피하기 위해 접소를 나눠 다른 곳으로 옮기는 논의까지 나온 것으로 보인다. 이때 移設하는 곳으로는 甲戌년 절목에서 8개 서원이 등장하는 것으로 미뤄보아 양반사족들이 장악하고 있던 各里의 書院이었을 것으로 짐작된다.

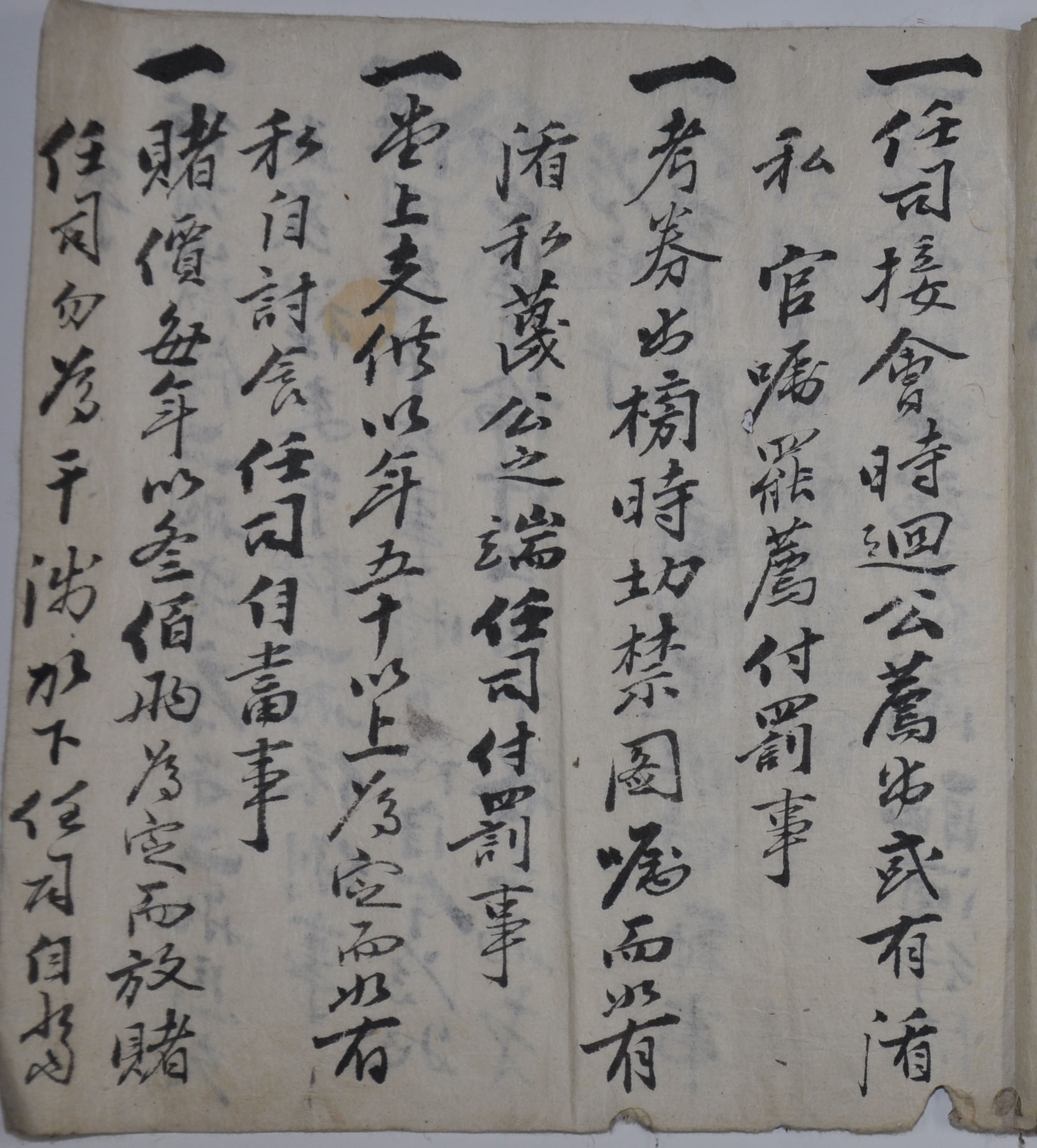

한편으로는 많은 폐단을 안고 있었지만 여전히 接所의 주도권은 舊鄕이라 불리는 기존의 양반사족들이 장악하고 있었던 것으로 보인다. 이들은 난상토론을 벌여 작은 장애로 중요한 일인 居接을 그만 둘 수 없다고 보고, 移設이 아닌 條約을 통한 해결방안을 마련하였다. 이 조례의 내용은 당시 향촌내에서 새로운 세력으로 성장하고 있던 新鄕과 점차 강화되고 있던 수령권에 대한 견제를 바탕으로 작성되었다. 즉, 接所의 운영을 맡은 任司의 선발은 公議에 의하여 천거하여 선발하되, 사사로인 관청에 청탁하여 임사가 되려는 자는 薦擧하지 않고 또한 벌을 준다고 하였다. 그리고 新鄕과 구별하여 堂上, 즉 양반사족들 중 50세 이상 된 자에게는 居接시 供饋를 하였음을 알 수 있다. 또한 거접시의 시험 채점과 告示하는 역할도 鄕會에서 담당하였는데, 이때 사사로이 榜目에 오르길 요청하거나, 公議를 업신여기는 단서가 있는 자는 任司가 벌하도록 하였다. 이외에도 접회시에 함부로 행동하고, 말다툼을 하며, 술주정을 하는 行悖자는 벌을 주고 出會하도록 했다. 즉, 양반사족들은 公議라는 명분을 바탕으로 개인적 청탁 및 接會시의 폐단을 일으키는 자들을 자체적으로 처벌하는 규정을 만들어 단속하고 있음을 알 수 있다.

이외에도 接所의 운영을 위하여 소요경비를 매년 300냥으로 정하고, 이 자금의 운용에 대하여 任司에게 권한을 위임하고 있었다. 또한 경비초가에 대한 책임도 같이 물음으로서 任司의 권한에 최소한의 제재를 주어 비리를 방지하고 있었다. 이외에도 공적인 일로 公錢을 유용해야 할 때, 책임을 묻지 않는 몇 가지 사례를 정하여 각 사례 3냥씩을 주고 있었다. 공적인 일로서는 任司의 짚신(草鞋)과 國喪때 哭班 冠帶시에 지출되는 것으로 한정하고 있다. 이렇게 특별 조항을 넣은 것은 이 조례가 만들어지던 시기에 國喪이 있었던 것을 짐작할 수 있는데, 己亥年과 가까운 시기의 國喪으로는 1776년의 英祖의 국상이 있었다.

자료적 가치

居接활동과 관련한 내용은 각 지역에 산재해있지만 그 운영과 관련한 내용은 극히 소략하다. 영천의 경우에는 ‘접소관절목’과 ‘향교대동접소완의조례’가 남아 있어서 영천지역 거접활동의 변화에 대하여 대략적이나마 확인할 수 있다. 이 두 자료는 18~19세기 향촌사회내의 新舊鄕간의 대립과 분열, 수령권의 지배권 강화와 이에 대한 양반사족들의 자치권 유지노력 등의 모습을 확인할 수 있다. 시기적으로 먼저 작성되었던 ‘향교대동접소완의조례’는 鄕會를 중심으로 관의 간섭을 배제한 채, 접소내의 新舊鄕간의 갈등을 해결하기 위하여 만든 완의조례로 볼 수 있다. 반면, 뒤에 만들어진 ‘접소관절목’은 접소의 운영에 수령이 직접적으로 개입하여 운영 조례를 만들고, 운영자금을 보조하고 있다. 뿐만 아니라 향교를 중심으로 운영되던 접소가 各里의 서원으로 分設되어 운영됨으로서 기존 향회(향청)와 향교에서 양반사족들이 분리되어 나간 것으로 보인다. 이는 조선후기 해체기의 한 단면을 보여주는 사례이자, 접소 운영에 대한 구체적 자료로서 가치가 있다.

嶺南士林派의 形成, 李樹健, 영남대출판부, 1979

慶北鄕校誌, 慶尙北道·嶺南大 民族文化硏究所, 경상북도, 1991.

慶北鄕校資料集成 Ⅰ, 嶺南大 民族文化硏究所, 영남대 출판부, 1992.

朝鮮後期鄕吏關係資料集成, 嶺南大 民族文化硏究所, 영남대 출판부, 1990.

永川邑誌(嶺南邑誌),

永川全誌, 尹聖永 編, 일광인쇄소(대구), 1939

정신문화연구 17, 정순우, 한국정신문화연구원, 1994

교육사학연구 16, 김경용, 교육사학회, 2006

역사교육 92, 윤희면, 역사교육연구회, 2004

이병훈