1792년 장기향교에서 冊紙값과 雜物값이 부족한 경우에는 여타 세금에서 보태어 지급하도록 한 내용의 節目.

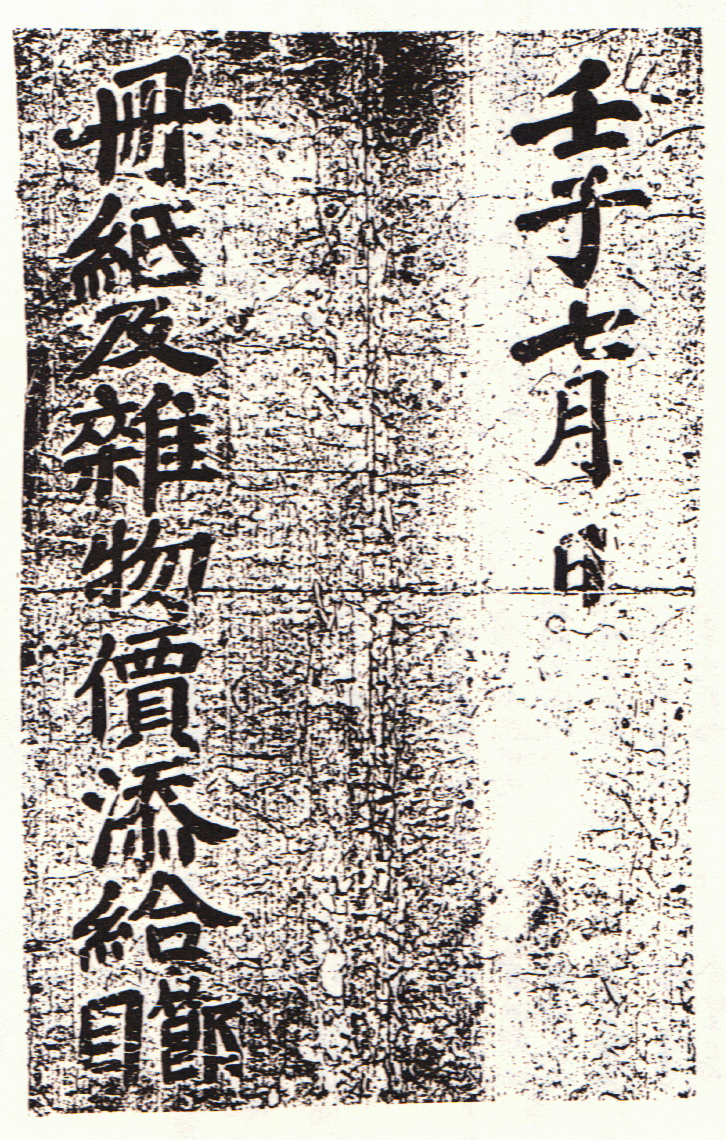

壬子 七月 日 冊紙及雜物價添給節目

내용 및 특징

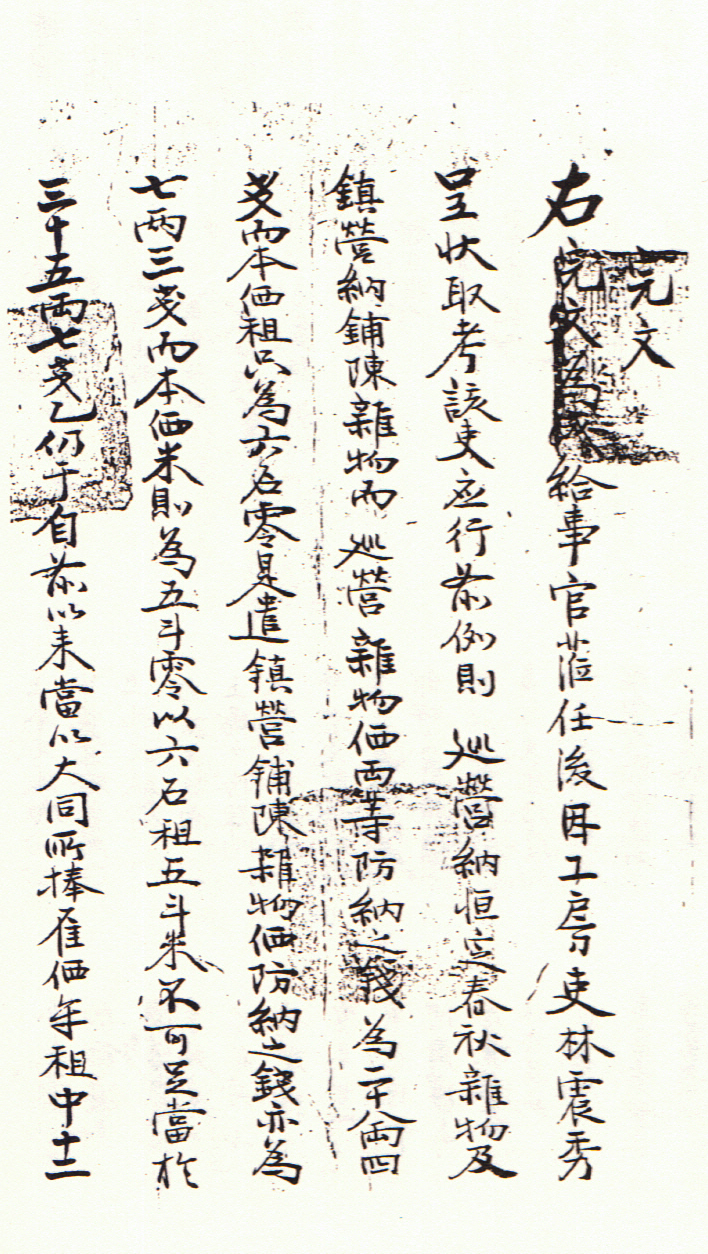

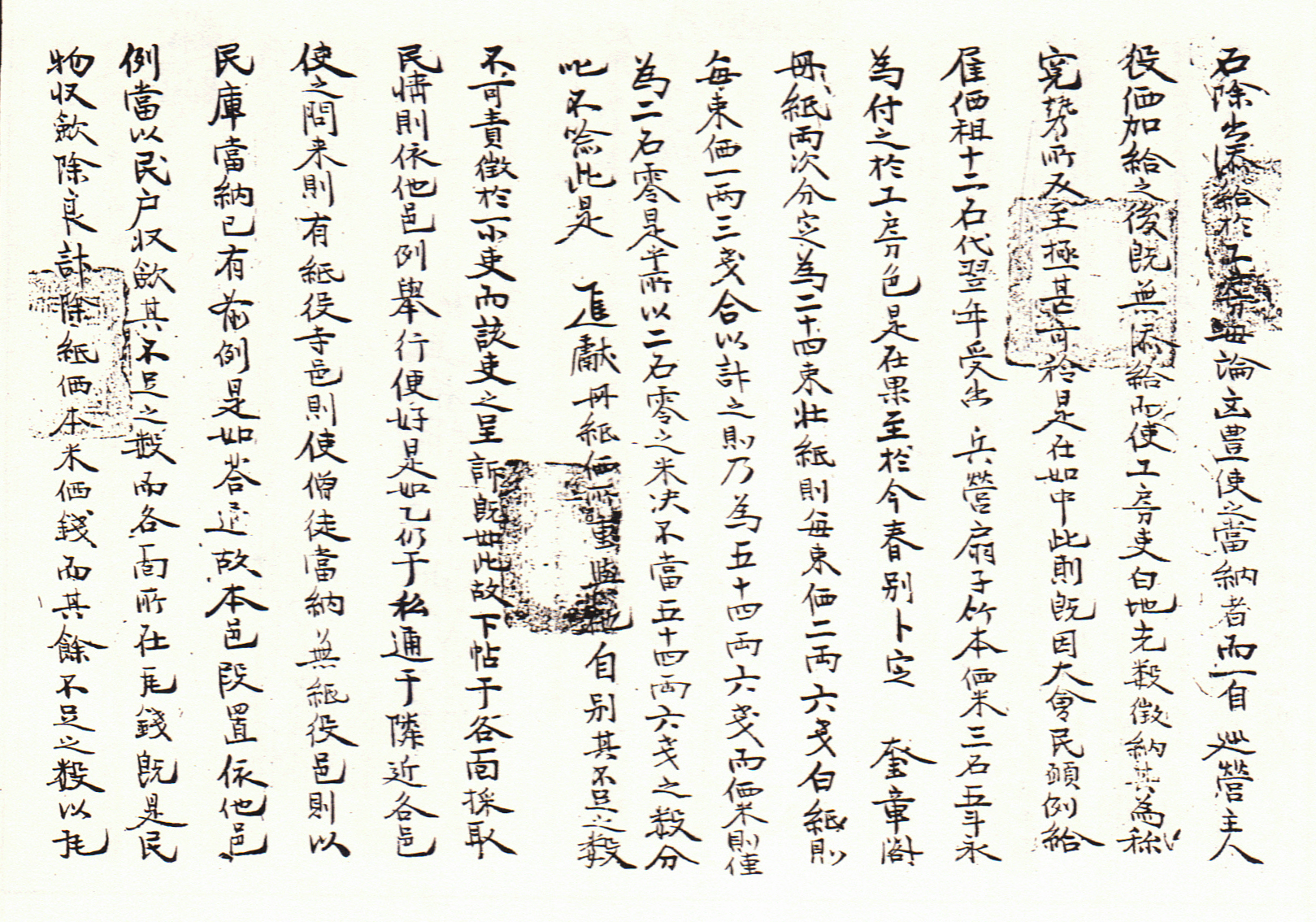

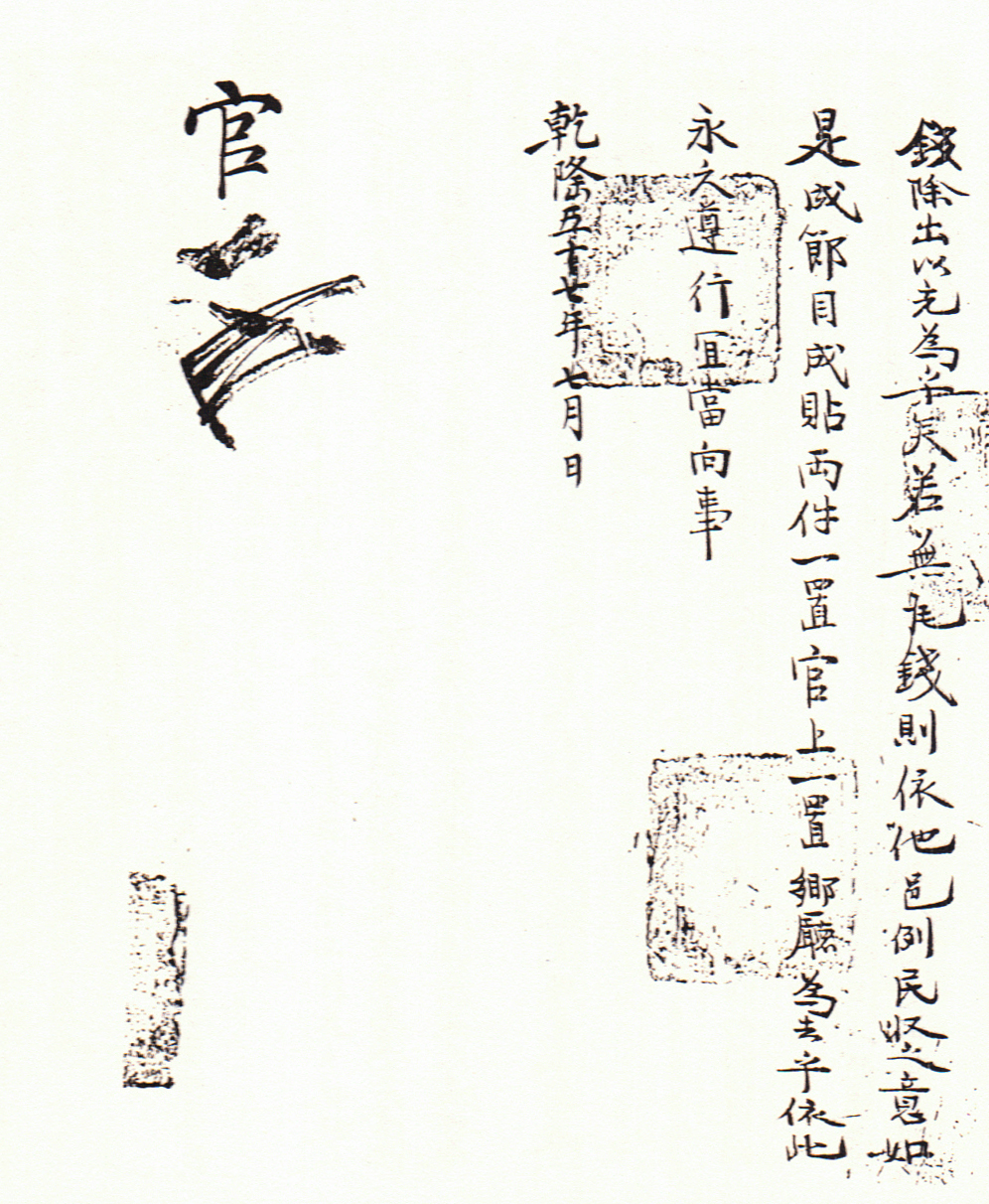

1792년 장기향교에서 冊紙 및 기타 雜物의 값으로 거두는 防納錢이 本價와 차이가 많이 나므로 工房吏가 다른 세금에서 갹출하여 첨급할 것을 지시하는 내용의 節目이다. 工房吏林震秀의 보고에 의하면 巡營에서 보낼 雜物의 防納錢이 28냥 4전이고, 鎭營에서 보낼 鋪陳雜物의 防納錢이 7냥 3전으로 책정되어 도합 35냥 7전이 책정되었다. 그런데 이 방납전의 本價는 雜物價가 겨우 6섬이고, 鋪陳雜物價는 5말에 불과하므로 방납전의 총액과는 큰 차이가 있었다. 따라서 대동미의 저장고에서 조금 덜어 보태도록 했지만 여전히 차이가 컸으므로 工房吏가 농사지을 수 없는 땅에도 세금을 부과하여 해결하려고 했으므로 民願이 되기에 이르렀다. 이러한 사정에 따라 例給雇價租 12섬은 다음해에 兵營에서 대신 내게 하였으며 부채를 만들 대나무값 3섬 5말만을 工房吏가 책임지도록 하였다. 또 금년 봄에 奎章閣 책지값으로 납부하도록 한 24束의 壯紙값은 총계가 54냥 6전의 가격인데, 두 차례에 걸쳐 나누어 내도록 하였다. 이 사안은 일 개 工房吏가 책임질 수 없는 중대한 사안이므로 屬寺가 있는 곳에서는 僧徒에게 紙役을 내도록 하고, 紙役이 없는 곳은 民庫에서 덜어서 납부하도록 하였다. 이렇게 거두어도 부족한 액수는 民戶에서 더 거두어 납부하도록 하였다. 이러한 내용을 기록한 節目 2건을 만들어 1건은 장기관아에 두고, 다른 1건은 鄕廳에 두도록 하였다.

자료적가치

조선시대의 향교는 각종 문서와 서책을 만들기 위해 다양한 종류의 종이가 필요하였다.

그런데 종이를 만드는 과정은 공정도 복잡하고 들어가는 경비도 꽤 비쌌으므로 넉넉하지 않은 향교의 재정에 많은 부담을 주었다. 屬寺로 불리는 향교 소속의 사찰이 있는 경우는 이곳에서 향교에 필요한 종이를 전적으로 담당하였지만, 이러한 향교 소속의 사찰이 없는 경우는 관청의 보조를 통해 종이값을 충당할 수 밖에 없었다. 이 문건을 통해 장기향교 역시 종이의 조달에 적지 않은 어려움이 있었음을 짐작할 수 있으며 防納錢과 本價의 차이로 인해 工房吏가 부득이 많은 세금을 거두어야 했음을 알 수 있다. 또 奎章閣의 책지값을 납부한 사실로 미루어 보면, 당시 서적인쇄가 활발했던 奎章閣이 많은 종이를 필요로 하였고, 그러한 책지값의 조달에 전국의 관청과 향교가 관여했음을 미루어 짐작할 수 있다.

『慶北鄕校資料集成(Ⅰ)』, 嶺南大學校 民族文化 硏究所, 嶺南大學校出版部, 1992.

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化 硏究所, 慶尙北道,1991.