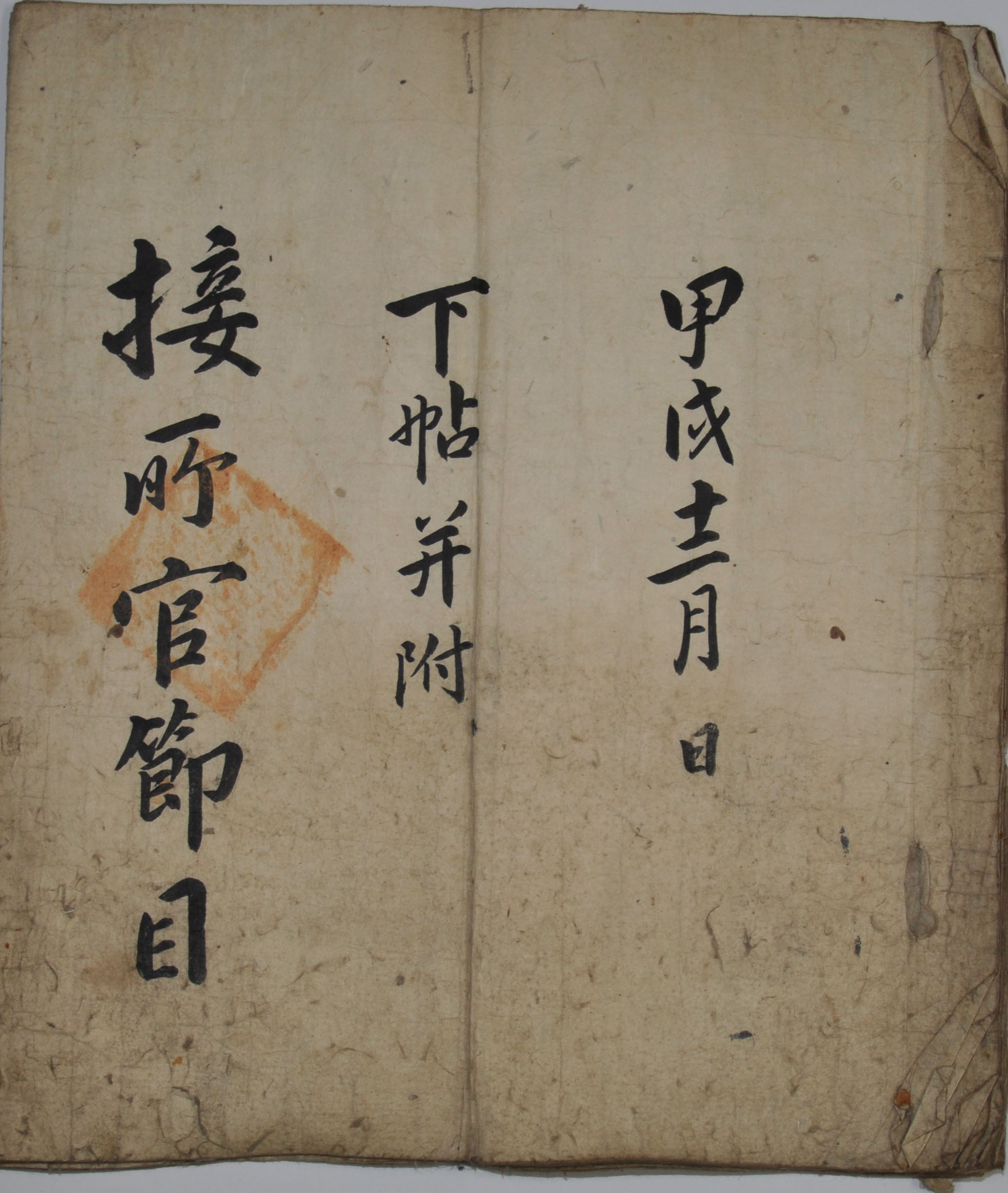

甲戌年 12월에 永川郡에서 쇠퇴한 儒生들의 文風을 진작시킬 방안으로 居接을 시행하고 그 운영을 規定한 節目이다.

내용 및 특징

이 자료는 甲戌年 12월에 永川郡에서 儒生들의 문풍을 진작시킬 방안으로 居接을 시행하고 그 운영을 규정한 절목이다. 이 절목의 구성은 관에서 鄕校로 내린 下帖과 節目으로 구성되어 있다. 永川鄕校에는 이러한 의도에서 작성된 甲戌 12월의 ‘接所官節目’과 己亥 9월 15일의 ‘鄕校大同接所完議條例’가 지금까지 전한지고 있어 접소의 설치와 운영, 그 폐단에 대한 시정조치 등을 확인할 수 있다.

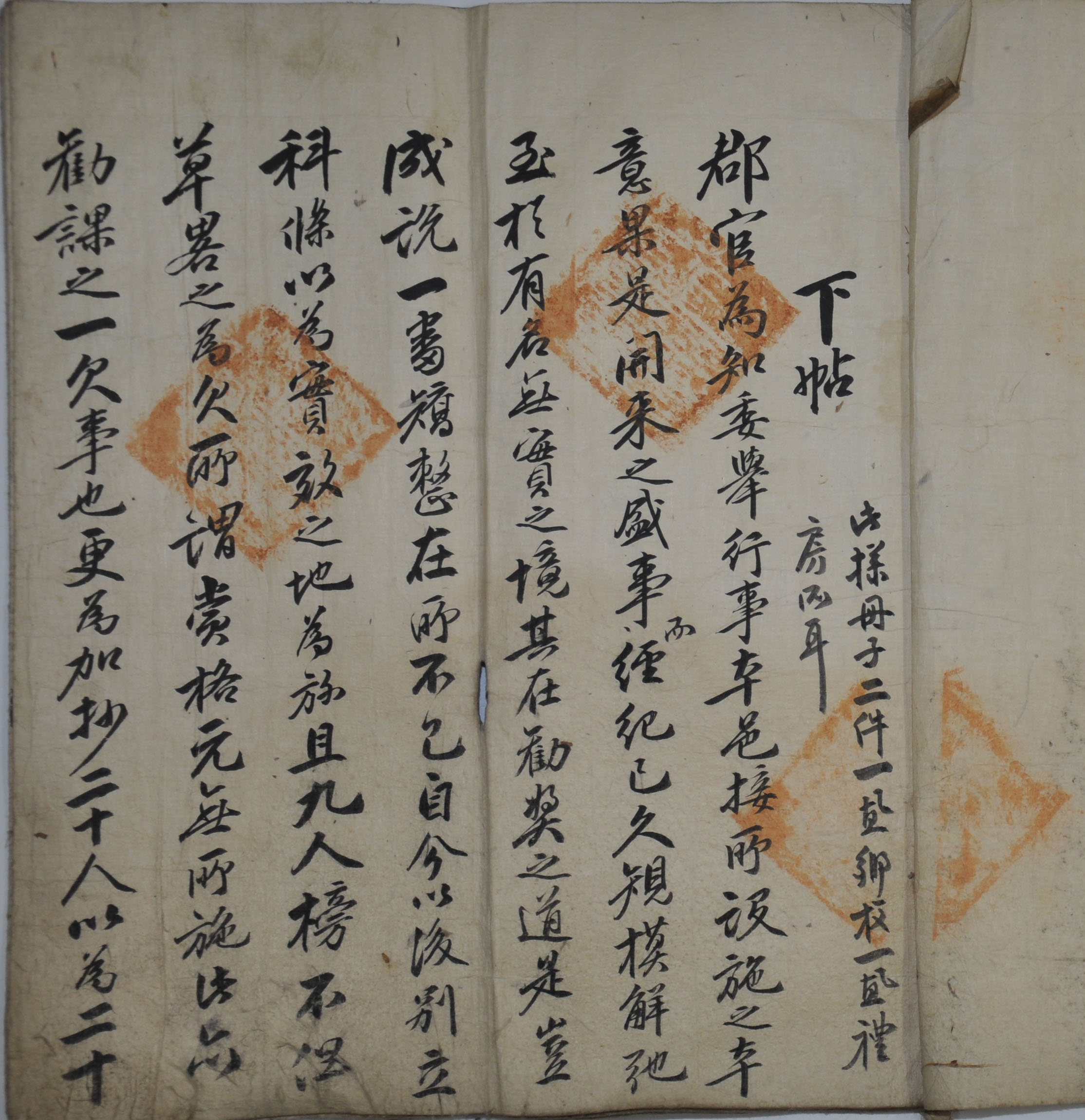

각 향교에는 興學을 목적으로 하여 居接所가 설치되어 행해졌었다. 영천군에서도 이전부터 이미 接所가 향교에 존재해 왔다. 그러나 이 접소를 조직적으로 계획하여 일을 처리해온지가 오래되었고, 居接시의 節度가 또한 해이해져서 지금은 居接이 유명무실하게 되었다고 하였다. 즉, 처음 接所處를 설치할 때는 후학에게 학문을 권장하여 進展이 있도록 계획해서 처리한 지가 이미 오래되었지만, 그 활동의 節度 또한 해이해져서 居接하는 날마다 수백 명의 鄕員들이 하나의 학교에 일제히 모이기는 하나 揖讓하는 예절이 뒤집히고, 그 법도가 문란하며, 학문을 닦는 것이 열정적이지 못하였다고 하였던 것이다. 이러한 현상은 영천군에서만 있었던 것은 아니었다. 丁若鏞은 『牧民心書』에서 居接을 다음과 같이 설명하고 있다. "居接이란 것이 큰 폐단이 되고 있는데, 수십 명을 뽑아 향교나 절간에 거처하게 하고 날마다 과예하되 열흘이나 한 달로 끝내는 것을 居接이라고 한다. 쓸데없이 향교의 재산만 손상하고 또 절에 폐단만 끼치니 할 것이 못된다. 居首한 자가 한턱내고 신입자도 한 턱 내고, 시작할 때와 끝날 때에 먹고 마셔 떠들고 싸우며 드디어 난장판을 이루니 해서는 안 될 것이다"라고 하였다. 이처럼 거접이란 것은 큰 사회적 폐단으로 인식되고 있었다.

居接의 유래에 대하여 명백히 밝혀진 것은 없지만, 고려의 12徒에서 사찰, 亭舍를 빌려 夏課를 개설한 데서 연유한 것으로 이야기되고 있다. 조선시대 들어서는 서당과 서원은 물론, 官學인 향교에서도 널리 행해졌다. 그러나 조선후기에 들어 향교에서의 강학기능 상실과 함께 居接儀式도 사라지게 되었던 것이다. 거접에 관한 선행연구에서는 거접이 주로 과거준비를 위하여 봄의 말이나 여름의 초입 혹은 여름의 말이나 가을의 초입에 設行되었으며, 그 비용은 별도의 전답에서 충당되었음을 밝히고 있다.

절목의 序文에는 거접하는 날에 수백 명의 鄕員이 모두 향교에 모였는데, 이들을 課試할 만한 일정한 방법도 없고, 居接時에는 재물에 한계가 있어서 선비들에게 供饋하는 것이 법도에 맞지 않았다고 한다. 그래서 接所를 설치하는 것이 하루나 이틀이 지나지 않아 그쳐버린다고 하였다. 수백 명의 鄕員이 모두 居接을 했는지에 관해서는 영천향교에 남은 자료가 없어서 확인할 수가 없다. 다만, 다른 군현의 사례를 통해 보면 이들이 居接을 원할 때에는 일정한 시험을 치러 여기에 합격한 자만이 거접할 수 있었음을 짐작할 뿐이다. 유생들이 거접할 때에는 처음에는 향교의 동, 서재에서 유숙한 것으로 짐작되지만, 조선후기에 오면 강학기능을 상실한 향교보다는 향교부근에 별도의 강학장소를 정하여 그곳에 머문 것으로 추측된다. 이는 영천뿐만 아니라 거접과 관련한 기록이 남은 여타 향교의 사례에서도 알 수 있는데, 三嘉縣의 경우 養士齋가 그 역할을 담당하였다. 영천향교에도 향교의 남쪽에 접해있는 양사재가 있었다. 영천에서는 1838년에 양사재를 重建하여 ‘三一齋’ 불렀는데, 그 뜻은 孔子가 말한 세 가지 즐거움 가운데 하나인 천하의 영재를 모아 그들을 가르침이야말로 세 가지 즐거움 가운데 하나라는 의미에서 취하였다. 이 양사재 역시 4칸의 협소한 크기였기에 거접하는 인원에 제한을 둘 수밖에 없었다. 거접하는 유생의 定員을 명확히 알 수는 없지만 목민심서에는 수십 명이라 표현하고, 삼가향교에서는 10명을 선발하였으며, 소수서원에서는 15~34명, 경주용산서원에서는 93명이 거접하였음을 현전하는 자료를 통해 알 수 있다. 이들 거접유생들을 매일 考課하여 성적을 공개하고 거접이 끝나는 날 모든 성적을 계산하여 우수한 유생을 선발하여 시상하거나, 마지막 날 백일장을 열어서 성적이 우수한 자를 선발하여 시상하기도 했다. 이처럼 거접의 시행과정은 지역에 따라, 거접소의 성격과 경제력에 따라 차이가 있었던 것으로 보인다.

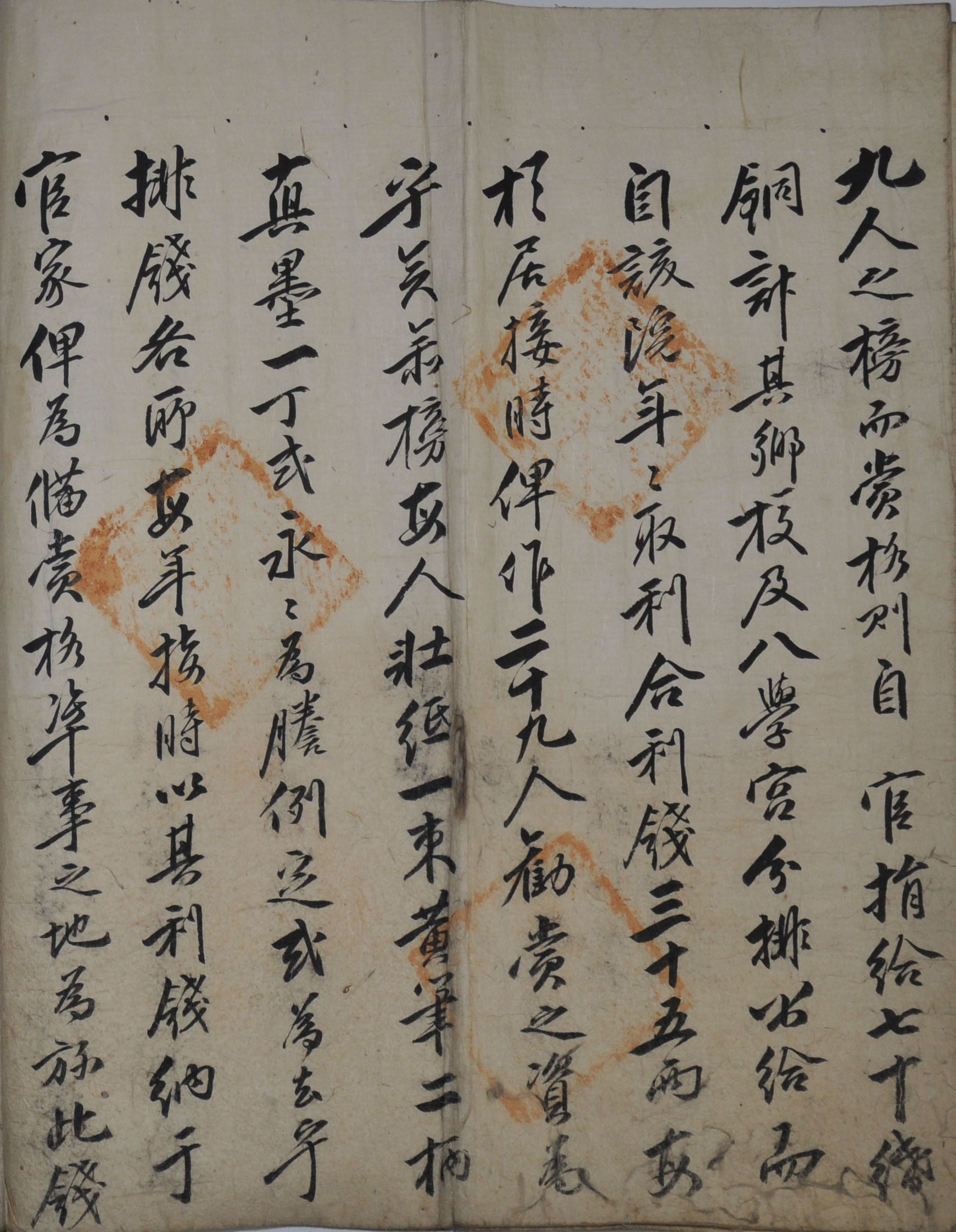

영천의 경우 甲戌년 節目이 내리기 이전에는 영천향교에서만 거접소를 운영하였던 것으로 짐작된다. 또한 거접시 유숙하는 장소가 협소하였기에 東齋 내지 양사재 건립이후 양사재에 머물 수 있는 인원은 15~20명 내외였을 것으로 짐작된다. 이들 거접유생들을 매일 考課하여 성적을 매기고 이 중 9명을 선발하였던 것으로 보인다. 거접은 科擧를 준비하는 목적으로 시행되었지만 이 절목이 만들어질 시기 이전부터 그러한 기능은 남지 않고 거접시 참석한 유생들의 음주폐단으로 인해 향촌의 폐해로 인식되어 왔던 것으로 보인다. 그래서 갑술년 接所를 설치한 本意를 찾고, 후학들의 실효적인 공부를 위하여 절목을 만든 것이었다. 즉, 居接의 개선을 위해 校任, 都訓長과 더불어 의논하고, 옛 법규를 따르고 時宜의 참작하여 별도의 규칙을 세웠던 것이다. 그리고 거접 유생들 중 성적이 우수한 자에 대한 賞을 실효적으로 정비하여 학문을 근면하고 장려하는 한 방편을 삼았다. 이를 위해 영천군에서는 70緡銅을 향교와 관내 8개 서원에 배분하였다. 아울러 9명을 선발하여 榜目하는 것은 그 수가 너무 간략하기에 20명을 추가로 더 선발하여 29명으로 榜目하는 인원을 정하였다.

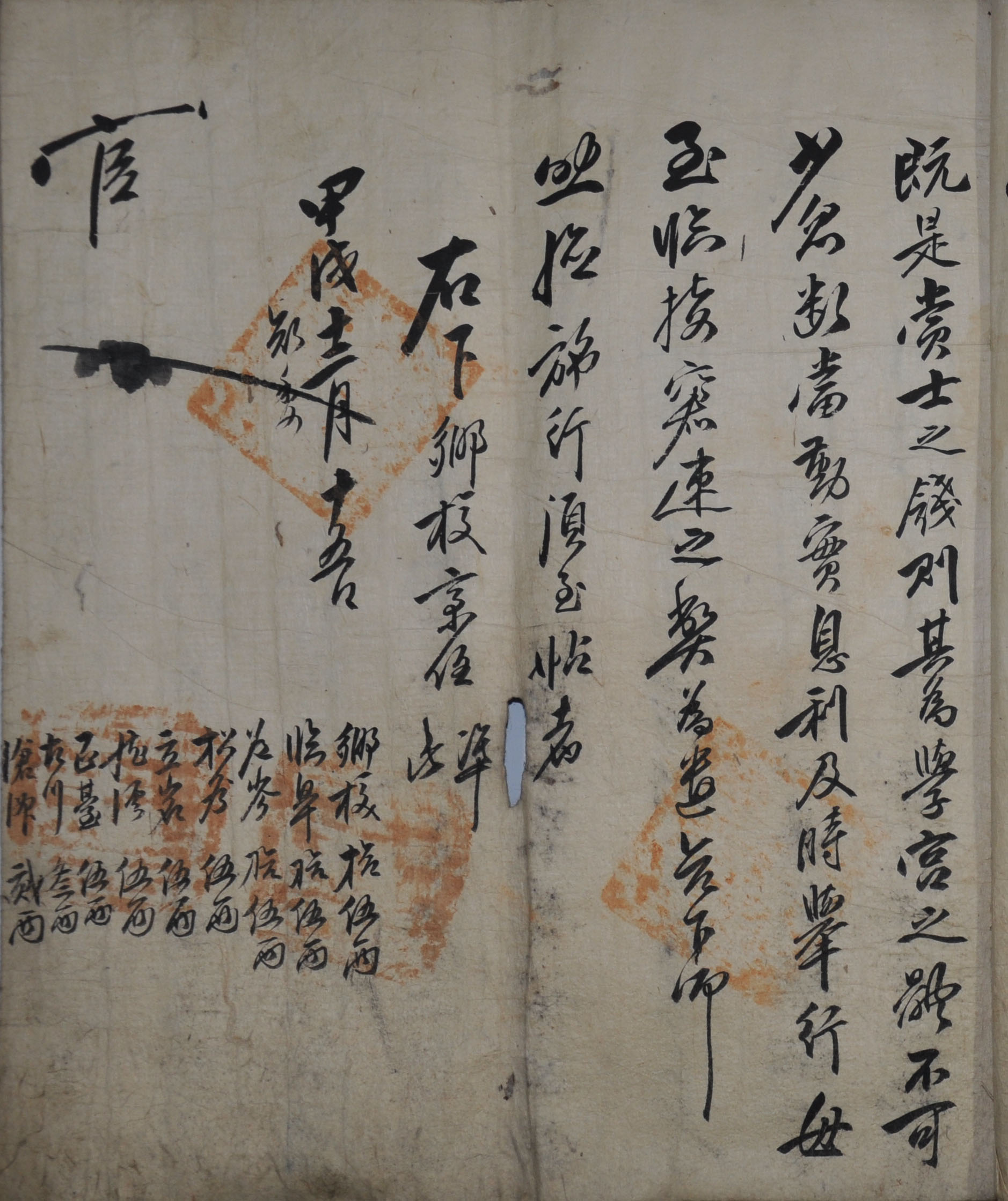

주목되는 것은 향교뿐만 아니라 8개 서원에도 일정금액을 기부하고 있는 사실이다. 이는 향교 외에도 이들 8개 서원을 거접소로 인식하고 있는 것으로 보이기 때문이다. 실제 소수서원과 용산서원과 같이 각지의 사액서원을 중심으로 거접 시에 관청에서 일정부분 도움을 주고 있었다. 영천 역시 관에서 70냥을 거접비로 기부하였는데, 이중 향교에 15냥을, 賜額書院인 臨皐書院․道岑書院은 각 15냥씩을 주었고, 松谷․立岩․龍溪․玉臺書院은 각 5냥, 古川書院 3냥, 滄州書院 2냥 등으로 사액유무와 각 里의 유생수에 따라 차등 분배하고 있었다. 또한 이 돈을 각 접소의 本錢으로 하여 利殖한 이자를 매년 관에서 취합하여 35냥으로서 상을 주는 자금으로 활용하였다. 결국 거접시에 운집한 수백 명의 향원들은 향교의 양사재 뿐만 아니라 각 洞里에 위치한 書院에도 거접하였음을 알 수 있다. 이런 조처는 이들 모두를 향교에 유숙시킬 수 없는 것도 있지만, 거접을 통해 쇠퇴한 문풍의 진작과 儒者로서의 禮法과 儀式을 익히게 하는 목적이 컸다고 볼 수 있다.

接所운영에 관한 세부적 내용은 이 절목만으로는 부족하기에 居接儀式에 대하여 비교적 소상히 밝히고 있는 三嘉縣의 ‘儒生居接儀式’을 참고하여 살펴보고자 한다. 먼저, 영천군의 절목은 모두 12개 조목으로 구성되어 있다. 이것은 크게 접소 운영을 위한 都訓長․接有司의 선정, 거접시의 운영자금 조달, 우수 거접유생에 대한 施賞과 그 자금 확보책, 거접의 시행시기, 거접시 규율 및 절목의 준수 등으로 구분된다. 이를 열거하면 다음과 같다.

1. 鄕中에서 薦擧하여 선출된 都訓長이 선비들의 풍습을 바르게 警戒할 일

1. 1년 동안 거둬 모은 것으로 매년 거접할 때의 곡식으로 할 일

1. 아홉 사람을 고시(榜)하는 것은 가장 간략한 것이니, 다시 스무 사람을 추가로 더 가려서 스물아홉 사람을 고시(榜)할 일

1. 관청에서 기부한 70緡銅을 향교와 八學宮에 분배하고, 本錢을 留置하여 그 이자를 늘려 받고, 각 기관(院)의 이자를 官家에 납부하여 賞을 주는 자금으로 비축하고, 스물아홉 사람에게 나누어 줄 일

1. 本錢 70냥을 유치하고, 그 이자인 35냥으로써 壯紙 29묶음, 붓 58자루, 먹 29개를 바꾸어 고시(榜)에 들어 있는 모든 인원에게 壯紙 1묶음, 붓 2자루, 먹 1개씩을 상으로 지급할 일

1. 科擧가 있는 해를 논하지 말고, 해마다 居接할 때에는 이에 의거해서 賞을 시행할 일

1. 居接하는 때 接儒를 뽑아 매일 官家에 과제를 청할 일

1. 매일 아침 서로 인사하는 예절을 행하여 옛 규율을 따를 일

1. 그 接儒 가운데 근면한 자를 가려 接儒司로 삼는 일

1. 매년 居接하는 때 각 기관(院)의 땔감과 채소류를 옛 法式에 의거하여 거행할 일

1. 節目을 공경하거나 옛 규율에 의거하거나 이것을 바꿈이 없이 時宜를 따르거나 영구히 따라 행하는 일

1. 이와 같은 節目을 각 향교와 서원에 나누어 비치하여 훗날 참고의 바탕을 삼는 일

삼가향교에 있는 절목에서는 一鄕의 연장자로서 地閥과 文行을 겸비한 자를 訓長으로 정하고, 鄕校掌議 중 1인을 接有司로 삼고 있었다. 영천에서는 역시 都訓長은 地閥과 文行을 고려하여 鄕中에서 薦擧하였을 것으로 짐작되는데, 都訓長이라는 명칭으로 보아 鄕校와 8개 書院의 居接유생들을 총괄하였음을 알 수 있다. 또한 접유사는 각 향교와 서원의 掌議 중 1인을 선발한 것이 아니라 거접 유생들 중 근면한 자를 뽑아서 接有司로 삼고 있다. 거접시의 자금은 1년 동안 거둬 모은 것으로 매년 거접시의 곡식으로 삼는다고 하였다. 이것이 무엇인지 정확하진 않지만, 거접을 원하는 자들에게 거둔 錢穀내지 지방관아에서 거둔 收稅 혹은 각 校院에서 운영하는 자금에서 출자된 것으로 여겨진다. 또한 거접시에 각 院의 땔감과 채소류는 옛 법식에 의거하여 시행토록 하였다. 거접 유생들 중 성적이 우수한 자를 9명이 아닌 29명으로 추가로 선발하면서 그 상을 주기 위한 자금은 관으로부터 70緡銅을 향교 및 8學宮에 분배 取利하여 合利錢 35냥을 마련하여 居接時의 29인의 勸賞의 資로 삼게 하였다. 그리하여 壯紙 29束, 黃筆 58柄, 眞墨 29丁을 사서 방에 오른 사람에게 壯紙 1속, 筆 2병, 墨 1정씩 賞으로 주도록 하였다. 거접의 시기는 科擧가 있는 해를 莫論하고 해마다 거접하였으며, 居接時에는 매일 아침 서로 인사하는 예절을 행하되 옛 규율을 따르며, 接儒를 뽑아서 매일 관가에 과제를 청하도록 하였다. 이는 거접이 과거의 준비 과정으로 여겼던 것과는 사뭇 다른 것으로서, 거접을 학문을 勤勉하고 獎勵하는 하나의 방법이자 예의를 습득하는 한 방안으로 생각하고 있었기 때문으로 보인다.

삼가현에서는 거접유생의 선발하기 위하여 거접을 원하는 자들을 모아서 詩賦 1편을 짓는 시험을 치르고, 관에서 이를 考試하여 거접 유생을 뽑았다. 이들은 5일 간 향교에서 供饋하며 매일 講習하였는데, 5일의 마지막 날에는 다시 거접을 위한 시험을 치뤘다. 소수서원에서는 5~10일 동안 거접하되 매일 제술시험을 봐서 그 결과를 고시하고, 거접의 마지막 날에는 백일장을 열어 성적우수자를 뽑아서 상을 주고 있었다. 용산서원에서는 3~4일간 거접하되 매일 慶州府使가 내는 시험을 치러서 그 결과를 합산하여 마지막 날 施賞을 하였다.

영천군에서 設行된 居接의 기간은 알 수는 없지만, 대개 위의 사례와 비슷하였을 것으로 보인다. 거접은 지역과 시기 및 거접소에 따라 편차를 보이기에 일반화 할 수는 없겠지만 전체적 시행절차는 비슷하였을 것으로 보인다. 이상의 사실을 정리해 보면, 영천군에서는 과거시험의 유무와는 상관없이 봄과 가을에 5~10일의 간격을 두고 거접을 원하는 유생을 모아서 향교와 8개의 서원에 거접소를 設行하였다. 또한 매일 官에서 문제를 출제하였는데, 각 校院에서는 이를 심사하여 告示한 후 마지막 날 모든 성적을 합산하여 우수한 유생 29명을 선발하여 施賞하였던 것이다.

거접유생들은 매일 제술시험과 독서를 하면서 禮儀를 교육 받았는데 三嘉鄕校에 있는 接所儀禮를 보면, 거접유생들은 익일 아침 일찍부터 강당에 나아가 훈장을 배알하고 서로 揖禮를 행한 후에는 講書나 經典子史 또는 程朱遺書나 古文等의 글을 가지고 훈장에게 나아가 예에 따라 앉아 책 한편과 書 한 편을 읽는다고 했다. 오후가 되면 居齋하는방으로 돌아와 읽을 분량을 정하고 夜三更에 이르기까지 熟讀하고 就宿하며, 만약 의심스러운 곳이 있으면 별책에 箚錄하였다가 다음날 질의한다고 하였다. 이외에도 많은 유생들이 거접하다 보니 각종 폐단이 있을 수 있기에 그러한 일이 발생하면 接有司가 훈장에게 고하여 경중에 따라 벌을 준다고 하였다. 三罰을 받고도 뉘우치지 않는 자는 쫒아내며, 또한 邑中과 他所를 출입하면서 일과를 廢하는 자도 罰責한다고 하였다. 이외에 조정의 得失과 수령의 賢否, 他人의 長短을 망령되이 논하지 말고, 市井의 鄙俚와 戯謔과 무익한 이야기로 공부를 방해하지 않도록 한다고 했다. 이 밖에도 儒者로서 지녀야할 평소의 儀容, 齋生간의 交際 등 선비의 禮法이 중심을 이루고 있다. 영천의 거접 유생들 또한 이와 큰 차이는 없었을 것으로 짐작된다. 다만 오후나 저녁시간에 수령에게 받아온 課題에 대한 시험을 치렀을 것으로 보인다.

이 절목의 작성연대는 각 서원의 건립 시기와 양사재의 건립 시기를 비교해 보면 추측이 가능하다. 영천군의 북쪽 究里에 있는 용계서원은 1758년에 건립 되었으며, 향교의 양사재는 1838년에 重建되었기에 이를 통해 연대를 추측해보면 甲戌년은 1814년 내지1874년이었을 것으로 보인다. 시간의 차이는 있지만, 이 절목의 작성은 19세기에 만들어진 것이었다.

자료적 가치

居接활동과 관련한 내용은 각 지역에 산재해있지만 그 운영과 관련한 내용은 극히 소략하다. 영천의 경우에는 거접활동을 위한 재원 마련과 거접시의 운영 규정을 명시하고 있으며, 이 절목 외에도 ‘향교대동접소완의조례’라는 문서가 남아있어서 접소의 폐단과 그에 대한 시정조치 등을 알 수 있다. 이런 거접활동의 재개와 활성화 노력은 조선후기 향촌사회의 쇠퇴한 學風을 복원하려는 노력의 결과였다. 이는 수령의 興學策의 일환이기도 했기에 관의 적극적인 지원이 수반되었다.

嶺南士林派의 形成, 李樹健, 영남대출판부, 1979

慶北鄕校誌, 慶尙北道·嶺南大 民族文化硏究所, 경상북도, 1991.

慶北鄕校資料集成 Ⅰ, 嶺南大 民族文化硏究所, 영남대 출판부, 1992.

朝鮮後期鄕吏關係資料集成, 嶺南大 民族文化硏究所, 영남대 출판부, 1990.

永川邑誌(嶺南邑誌),

永川全誌, 尹聖永 編, 일광인쇄소(대구), 1939

정신문화연구 17, 정순우, 한국정신문화연구원, 1994

교육사학연구 16, 김경용, 교육사학회, 2006

역사교육 92, 윤희면, 역사교육연구회, 2004

이병훈