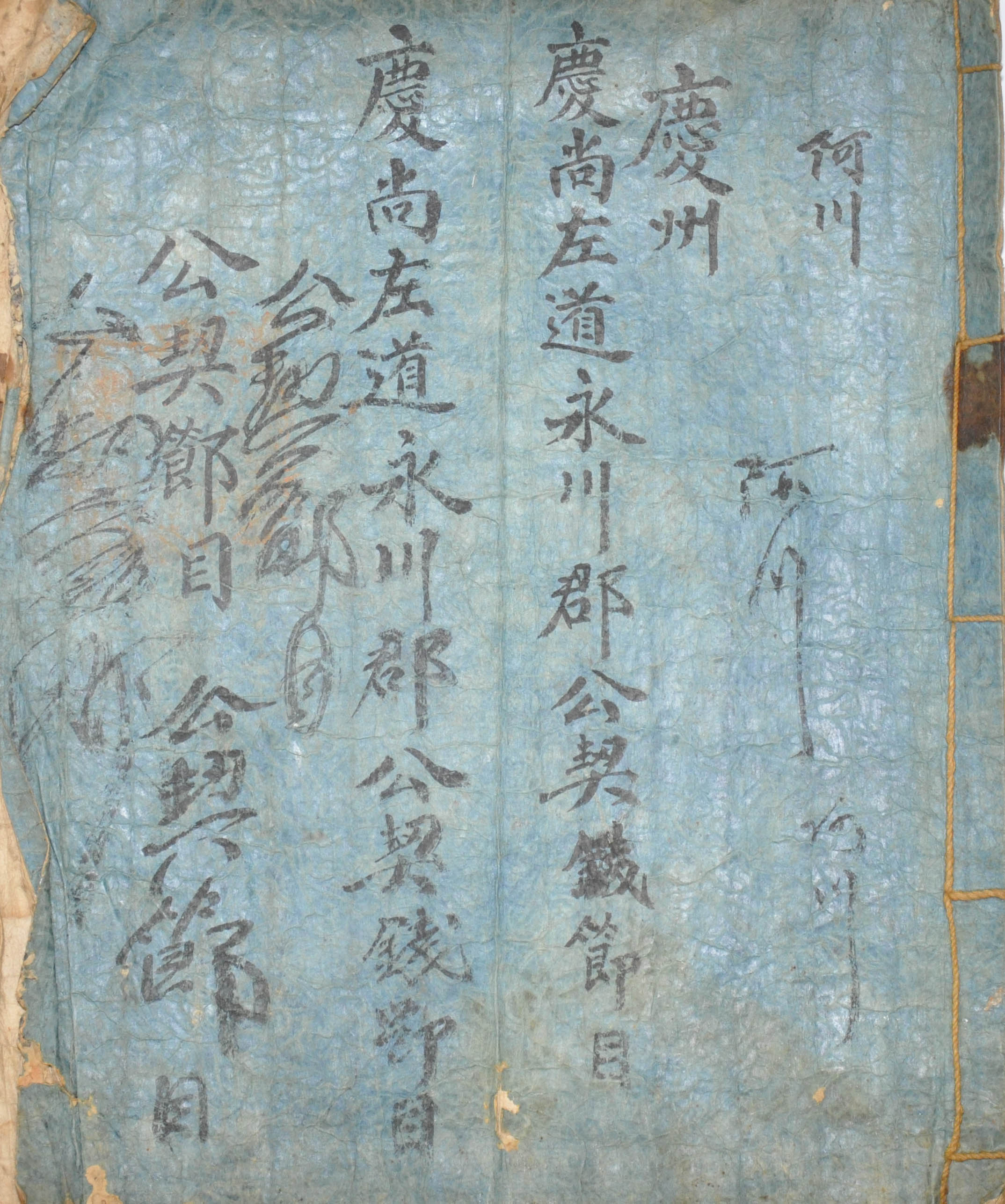

己丑年 5월 兩稅에 添刷된 미납세를 납부하고 남은 돈을 公契錢이라 명칭하고, 이를 22개 面里에 分給하여 향후 里民을 救恤할 자본으로 삼도록 한 절목이다.

내용 및 특징

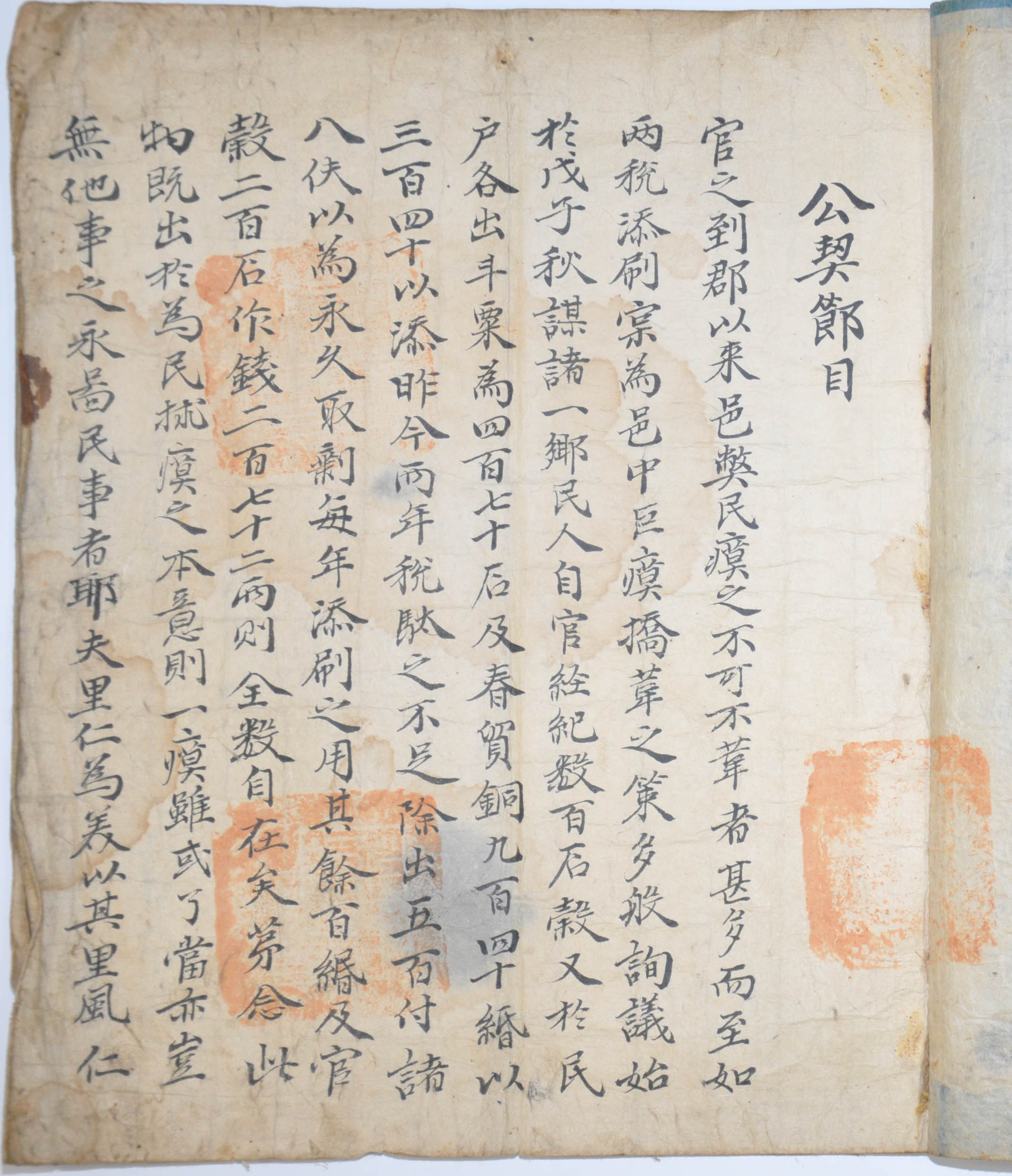

이 자료는 永川郡의 많은 邑弊들 중 큰 폐단으로 여겨지는 兩稅의 都結을 혁파하고 향후 발생할 폐단을 막기 위한 자금을 마련하기 위하여 郡守와 鄕廳의 鄕任들이 己丑年 5월에 작성한 節目이다. 兩稅란 結稅와 戶稅로서 永川郡에서는 정해진 세액보다 더 많은 세액을 징수함으로서 君民들의 생활이 매우 어려웠던 것으로 여겨진다. 이에 많은 폐단들 중 가장 큰 弊瘼이라고 여기지는 도결을 혁파하여 民들을 구제하지 않을 수 없다고 보았다. 그래서 관에서 數百石의 곡식을 내고 民戶에서도 각자 조금씩 각출하여 粟 470石이 되었는데, 이를 作錢하여 940緡을 만들었다. 이 돈 중 340냥은 戊子年과 己丑年의 부족한 刷馬錢으로 사용하고, 500냥을 내어서 八伕에게 영구히 取剩케 함으로써 매년 刷馬錢에 보태는 비용으로 사용하였다.

실제 조선후기 국가재정의 근간을 이루었던 田政, 軍政, 還政은 이를 관리하는 守令 및 鄕吏들의 농간으로 인해 점차 문란해져 갔고 이로 인해 백성들의 생활은 더욱 어렵게 되어 遊離逃散하는 사람들이 늘어났고, 향촌사회는 더욱 피폐해져갔다. 결국 이러한 불만은 19세기에 들어와서 民亂으로 나타나게 되었다. 영천의 경우에도 지방재정의 궁핍으로 인해 각종 세금을 추가로 거둠으로 인해 많은 폐단이 일어났고 이로 인해 백성들의 생활은 더욱 어려워져 逃散하는 이들이 많았음을 절목을 통해 알 수 있다. 즉 田稅의 경우 임란이후 여러 免稅田과 일부 수령, 아전들의 隱結은 늘어갔고, 농민들은 都結과 防結 등을 이유로 실제 세액의 몇 배를 징수 당하였던 것이다. 永川郡 역시 면세전의 확대와 각종 賦稅의 징수, 환곡의 폐단으로 인한 지방재정의 부족현상을 19세기 말에 작성된『嶺南邑誌』를 통해서 확인할 수 있다. 이 읍지의 田稅條에는 1831년의 각종 세납 내역을 기록하고 있는데 이를 살펴보면 旱田은 元帳의 기록에는 4,963결 59부 2속이지만 각종 免稅陣田 2,335결 7속을 빼면, 실제로는 2,628결 58부 5속이었다. 水田은 元帳에 3,330결 86부 2속 이었지만, 각종 免稅陣田 607결 84부 4속을 뺀 2,723결 1부 8속이 起主가 있는 납세 대상이었다. 이처럼 전체 田結의 약 35.5%에 해당하는 免稅田이 형성되어 있었으며, 여기에서 收捧한 세금은 戶曹에 作木 170同 44疋 32尺 5寸, (戶曹)火稅木 1同21疋12尺7寸, 宣惠廳 納位木 5同26疋 17尺5寸, 均役廳 納査結木 1同14疋33尺, 結錢2,800냥 5전 9푼, 軍資倉 納役價木 4同7疋31尺5寸 등과 같이 上納하고 있었다. 이들 結稅는 3월에 收捧하여 4월에 上納하는데 陸路로 운반하면 서울까지 9일이 걸렸다.

이외에도 大同稅가 있었다. 대동법은 貢物·進上과 일부 徭役을 田結稅로 바꾸어 부세대상에 획기적인 변화를 초래한 것으로 17세기 중엽의 대동법 실시 초기에는 중앙과 지방의 재정이 모두 수입 초과되어 건전한 재정 상태를 유지하고 있지만, 18세기 중엽의 시점에서는 상납분이 격증함에 따라 留置分이 격감되어 지출초과로서 지방재정이 궁핍해지며, 이러한 경향은 시기를 내려올수록 더욱 심해져서 극단적인 경우 19세기에는 대동세의 전량이 중앙으로 상납되는 경우도 나타난다. 永川郡의 경우 宣惠廳 納作木 157同17필, 正朝方物인 大鹿皮 1令의 가격으로 木 1同14疋10尺, 均役廳에 납부할 査結木 2同20疋3尺5寸을 상납하고 있었는데, 또한 儲置米를 두고 있었는데 이 시기에 와서는 여타의 군현과 마찬가지로 元額보다 364石 11斗가 부족하다고 되어 있다. 永川의 대동세는 結稅와는 차이를 두어서 4월에 收捧하여 5월에 上納하였다. 경상도의 경우 서울과 멀리 떨어져 있어서 쌀 대신 木으로 대동세를 납부하였는데, 永川의 경우도 마찬가지였다. 이들 錢木은 陸路를 통하여 上納하였는데, 이를 위해 刷馬와 馬夫 8명을 두고서 지정된 운반세 외에 별도로 추가 금액을 주고 있었다. 또한 이러한 都結은 백성들의 생활을 어렵게 하는 하나의 폐단이 되었다.

환곡과 관련된 糶糴條에는 元會米, 訓局米, 私賑米, 巡營米, 統營米, 兵營米 등과 같이 쌀 외에도 각 세목별로 콩(太), 좁쌀(租粟), 겉보리(皮牟) 등의 수량이 별도로 기재되어 있으며, 이외에도 水營租 등이 있었다. 이들 환곡은 모두 정액에서 한참이 부족하였다. 특히 巡營租粟의 경우 22,604석이나 부족하였다. 이처럼 永川郡 역시 19세기의 여타 군현과 마찬가지로 매우 심각한 재정난을 격고 있었음을 알 수 있다. 결국 이런 재정적 어려움은 백성들의 수탈로 이어졌으며,

환곡은 빈민구제를 목적으로 평년에 양곡을 저장했다가 흉년 또는 춘궁기에 곡식을 빌려 주고 풍년·추수기에 되받는 진휼제도로서 가난한 농민을 구제하고 농업의 재생산을 보장하기 위한 방편의 하나로 마련됐지만 국가의 비축곡을 새것으로 바꾸려는 목적 또한 있었다. 그 운영은 義倉이 주체가 되어 社倉을 보조 기관으로 삼고 보유 양곡과 군량미의 융통으로 이를 운영하였으나 원활히 실시되지 않았다. 16세기 중엽 환곡을 회수할 때 耗穀이라 하여 10%의 이자를 국가 회계에 편입시키는 제도가 제정되면서 還耗가 국가 재정을 위한 주요한 기반이 됐다. 이는 兩亂을 치르면서 재정이 극도로 어렵게 된 17, 18세기에 이르러 크게 확산되었다. 모곡은 처음에는 봄부터 가을까지 6개월 동안에 2할이었고, 조선 후기에는 6개월에 1할이었다. 이러한 모곡은 원곡의 소모분을 감안하여 책정되었고, 오늘날에 비해 다소 고리였으나 가혹한 정도는 아니었다. 그러나 관리가 부패함에 따라 가난한 농민은 춘궁기에 환곡을 얻기가 어려워졌고, 그에 따라 환곡의 이자가 높아져 갔다. 결국 19세기에는 高利貸 제도로 변질될 만큼 폐해가 커졌는데, 봄에 꾸어 가을에 갚되 빌린 곡식의 절반 이상을 이자로 물게 되었던 것이다. 이와 같이 6개월 이율이 5할을 넘길 때에 長利라 불렀으며, 주로 쌀이 대상이었기 때문에 장리쌀이라는 말로도 쓰였다. 점차 폐해가 커지면서 개혁의 요구도 높아갔지만, 국가 재정에 막대한 비중을 차지한다는 이유 때문에 쉽사리 단행되지 못하였다. 게다가 조선 후기의 탐관오리들이 허위장부를 작성하는 번질(反作), 저축해야 할 양곡을 사사로이 대여한 加分, 겨나 돌을 섞어서 한 섬을 두 섬으로 불리는 分石, 창고에 없는데 실물이 있는 듯이 보고하는 虛留 등의 행동을 일삼아 민란의 주요 원인이 되기도 했다.

永川의 경우에도 50% 이상의 高利로 殖利하는 정황을 이 절목에서 확인할 수 있다. 이 절목을 보면 밀린 세금을 해결한 후 남은 돈을 公契錢이란 명목으로 各里에 분급하여 이를 本錢으로 殖利하여 향후 各里의 救荒 및 婚喪시 扶助토록 하고 있다. 다만 殖利할 때에 민생을 안정시킨다는 목적으로 長利로서 이자율을 상한을 정해놓고 있었다. 이는 당시 永川郡내의 殖利 이자가 이보다 높았음을 짐작케 한다.

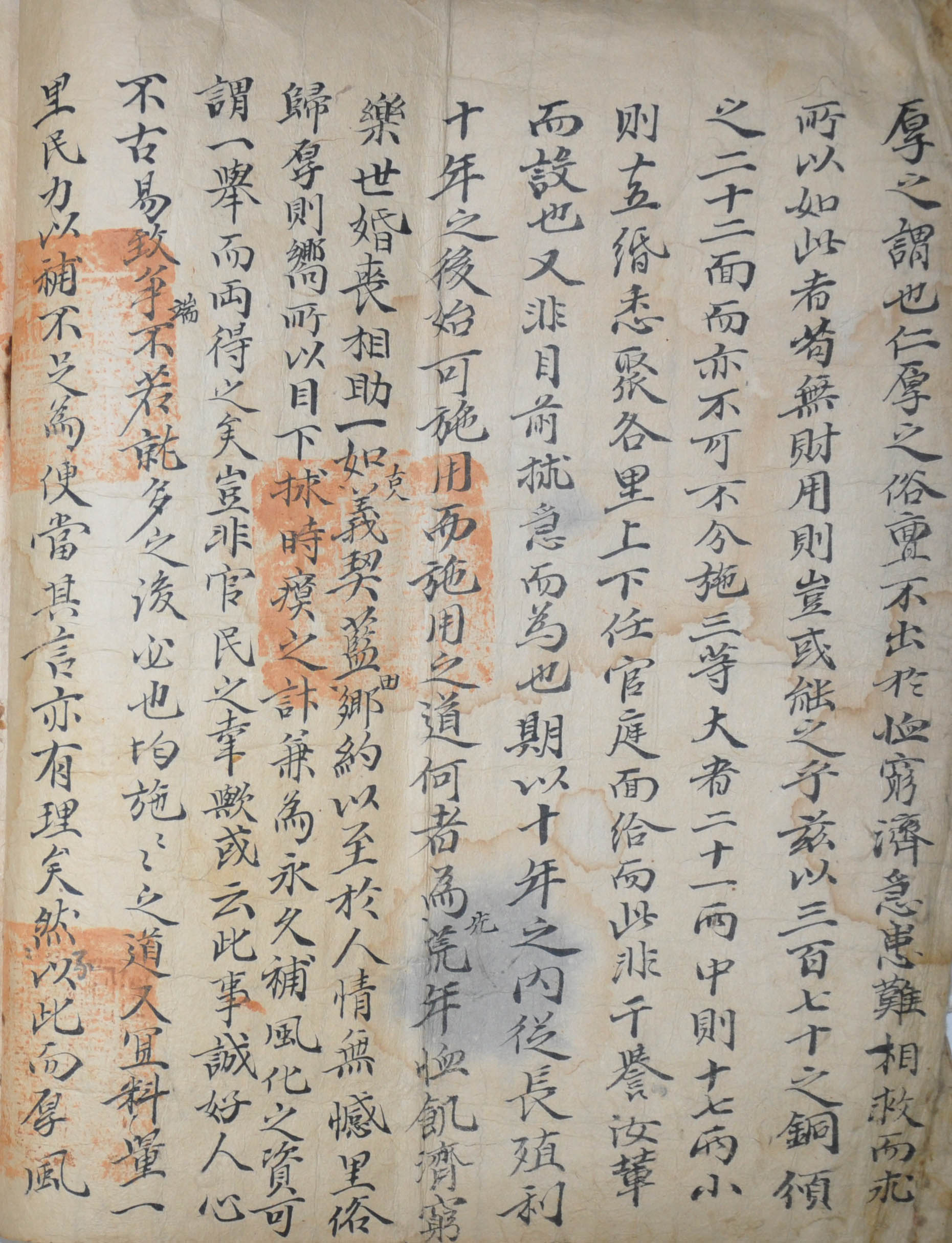

이 절목에서는 이러한 폐단을 극복하고 마을의 풍속을 仁厚하게 위해서는 가난함을 救濟하고, 환란시에 서로 돕기 위한 구휼 자금이 필요하다고 보고 있다. 이를 위해 兩稅에 添刷하기 위해 만든 자본 중 사용하고 남은 100緡과 官穀 200石을 作錢한 272냥을 합한 금액 372냥, 전액을 自存하였다. 또한 이 돈은 처음부터 백성들의 弊瘼을 구제한다는 본의에서 나온 것이기에, 지금 하나의 폐막이 비록 종료되었다고 하지만 또 다른 일이 없을 수 없으므로 이를 미리 준비하는 것이 백성을 위한 것이라 하면서 各里별로 분급하였다. 분급시에 22개면 각각의 民力을 헤아려 大·中·小의 3등급으로 분정 하였는데, 大里는 21냥, 中里은 17냥, 小里는 15냥을 各里의 上·下任에게 주었다. 그러나 이 本錢은 바로 쓸 수 있는 것이 아니었으며, 10년의 기한을 두어 殖利한 후 자금을 증식하여 사용토록 하였다. 처음 사용할 때는 荒年의 饑饉을 구제하거나, 가난을 구제하여 樂世하고, 婚喪을 서로 돕는 것과 같은 것에 우선 사용하도록 했다. 또한 이 자금은 10년이란 기간 동안 공공의 것이란 의미에서 ‘公錢’이라 칭하여 私的으로 사용하는 것을 경계하고, 나아가 자금을 운용하는데 지켜야할 규정을 세워 시행토록 하였다. 이 條目을 살펴보면 다음과 같다.

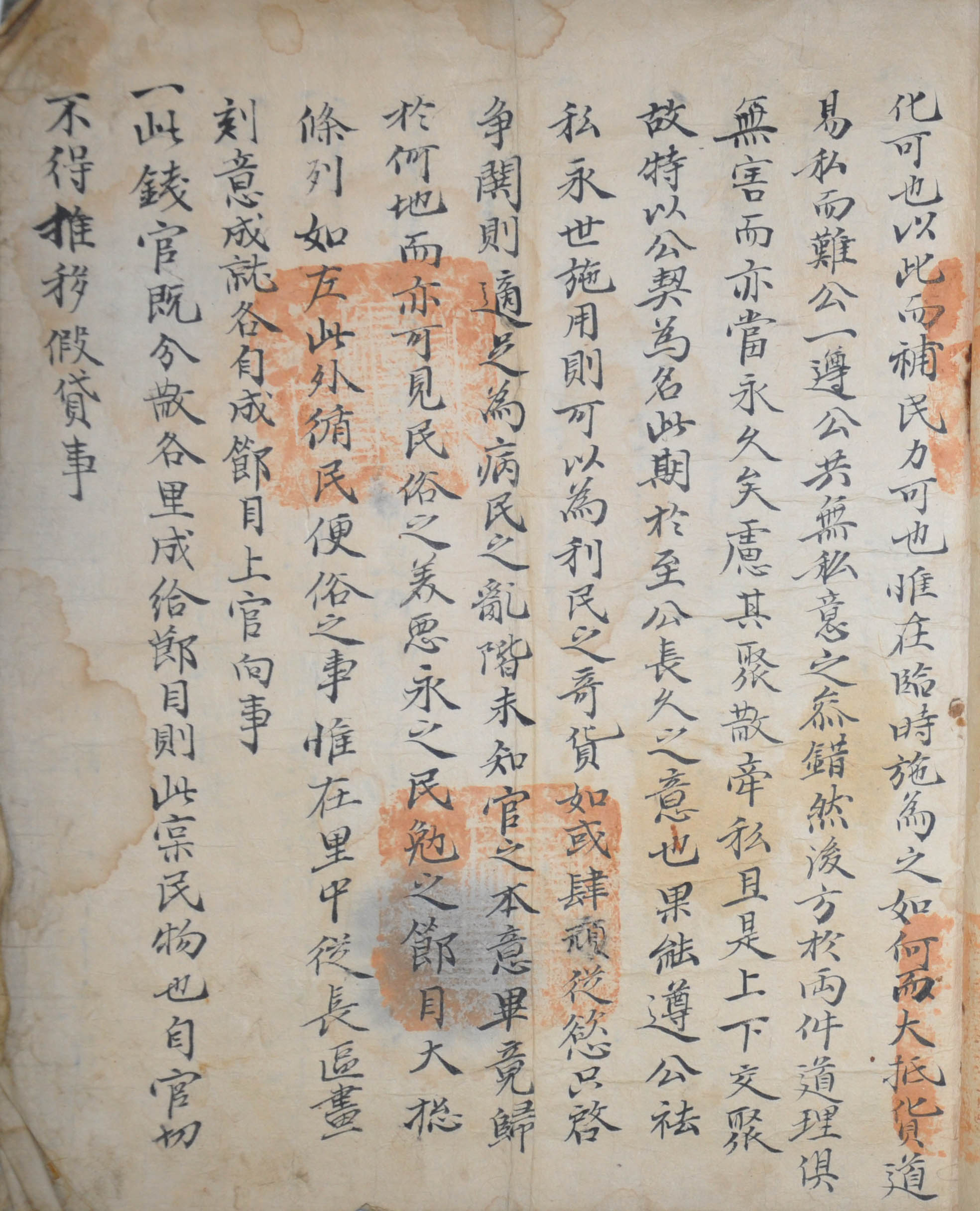

一. 公錢은 관에서 이미 各里에 분산 成給 節目한 것으로 이는 실로 백성들의 물건이다. 이에 관에서는 절대로 推移에 따라 假貸하지 말 것.

一. 殖財라는 것의 이자율은 모두 만족할 줄 모르기에 이를 그냥 두면 높은 이자로 인해 가진 재물을 다 사용하여 없애기 쉬우므로 반드시 長利로서 이자율을 한정함.

一. 무릇 급한 일이 있어도 10년 전에는 사용하지 말며, 그 후에 처음으로 사용할 것.

一. 이 재물이 한결 같이 양반집의 하인에게 들어가면 반드시 많은 말들이 생기니, 양반들은 비록 요긴하게 쓸 일이 있어도 절대 빌리는 것을 허락하지 말 것이며, 吏屬도 같은 상황에 이르면 里내의 일을 맡고 있어서 더욱 폐단이 생길 수 있으니 債用하는 모든 자금을 일체 금함.

一. 매년 중간에 常漢 중에서 재산이 넉넉하고 근면한 자로 하여금 出納의 임무를 맡기며, 周年을 기한으로 遆代한다. 主管이 撿勅하는 것은 옳지 않으며 반드시 面內에서 유력하고 解事한 사람으로 삼는데, 契長과 都憲이 모여 그 사람의 虛實을 考閱하고 서로 의논하여 경건하게 일을 처리할 것.

一. 收捧하는 날을 항상 일정하게 정한 후에 기한을 어기는 걱정을 없애는 것이 옳다. 반드시 매년 2월 13일을 정하여 任員은 捧錢을 거둔 후 里에서 맡고 있는 元錢와 이자가 얼마인지를 書塡하여 鄕廳에 本秩할 것.一. 債錢을 捧入시에는 혹 延拖하여 불납하는 자가 있으면 즉시 鄕廳에 알리고, 官家에 보고하여 무거운 벌로 다스리고 징수할 것.

一. 혹 개인의 물건이 있어 그것을 公錢에 끼워서 契錢이라 칭하여 利殖하고자 하는 자는 일체 엄금하고, 혹 의롭게 公錢에 添補하는 것은 영구히 契物로 하여 任員은 그것의 납부를 허락할 일.

이 절목이 작성된 정확한 시기는 알 수 없지만 전세와 호세의 폐단이 점차 사회적 문제가 되어가던 18세기 중엽 이후로 추정된다. 또한 같은 시기에 작성된 ‘刷馬添助節目’의 내용과 비교해 보았을 때 당시에는 上納을 金納이 아닌 木과 錢으로 하고 있었음을 알 수 있다. 그러나 1833년 경상도관찰사徐熹淳이 각 고을의 大同木을 錢으로 대실 바치게 할 것을 청하여 허락 받음으로서 이후부터는 金納이 시행되었다는 사실에서 이후부터 永川에서도 金納化 했을 것으로 짐작된다. 이런 사실로 근거로 己丑年은 1769년 내지 1829년 이었을 것으로 보인다.

자료적 가치

이 자료는 조선후기 향촌사회에서 만연하였던 都結의 폐단에 대한 대응방안을 확인할 수 있다. 永川에서는 도결로 인해 발생한 未納稅에 대하여 관과 백성들의 출자로 이를 해결하고, 남은 돈으로 殖利활동을 펼쳐 향후 각 里民들의 救荒과 相助의 本錢으로 활용토록 하고 있다. 이들 조처는 도결의 폐단을 근본적으로 해결하는 것이 아닌 임시방편적이 것이었으며, 또한 10년이라는 기한을 정하여 그 기간에 실시하는 殖利활동의 이자를 長利로 한정한다는 점에서 백성들의 생활이 많이 개선되기는 어려웠을 것임을 짐작케 한다. 그리고 里民들에 대한 각종 구휼자금으로 활용한다는 취지는 당시 팽배하였던 民瘼의 근본적 개선없이 일시적으로 이들 民들의 불만을 무마하려는 조처였음을 알 수 있다. 이 자료는 다른 군현에 일반화하기는 어렵지만 향촌사회에서 각 종 미납세에 대한 보완책 마련과 백성들의 불만을 줄이기 위한 조처에 대한 구체적 사례를 알려준다는 점에서 일정한 가치가 있다.

嶺南士林派의 形成, 李樹健, 영남대출판부, 1979

慶北鄕校誌, 慶尙北道·嶺南大 民族文化硏究所, 경상북도, 1991.

慶北鄕校資料集成 Ⅰ, 嶺南大 民族文化硏究所, 영남대 출판부, 1992.

朝鮮後期鄕吏關係資料集成, 嶺南大 民族文化硏究所, 영남대 출판부, 1990.

永川邑誌(嶺南邑誌),

永川全誌, 尹聖永 編, 일광인쇄소(대구), 1939

學林, 8, 吳永敎, 연세대학교 사학연구회, 1986

朝鮮時代史學報 25, 손병규, 朝鮮時代史學會, 2003

이병훈