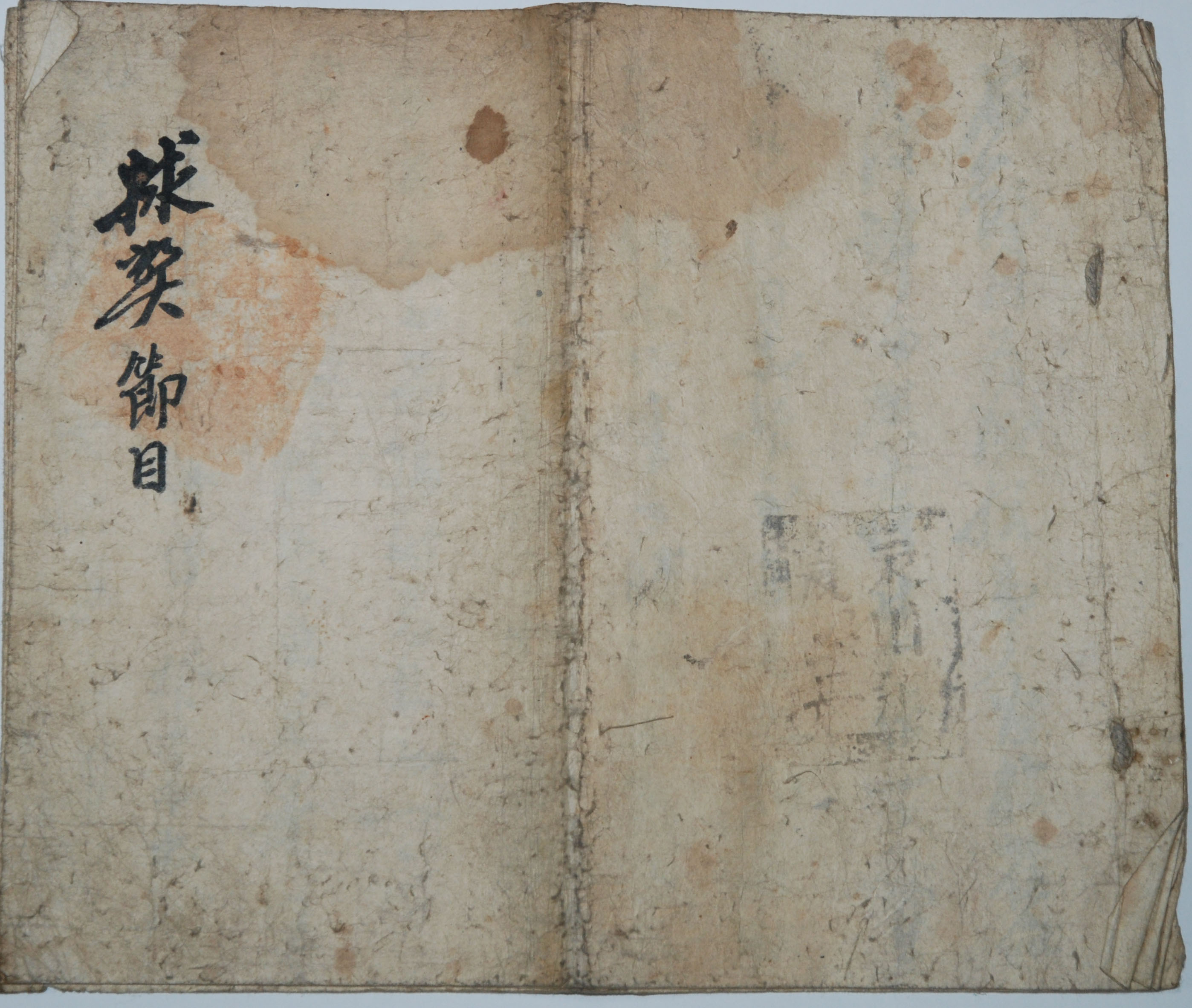

戊戌年에 永川郡守, 鄕廳, 作廳의 首吏들이 작성한 節目으로 査結을 통한 鄕校祭需 용품 지원 및 향리들의 煙價 지급액을 규정하고 있다.

내용 및 특징

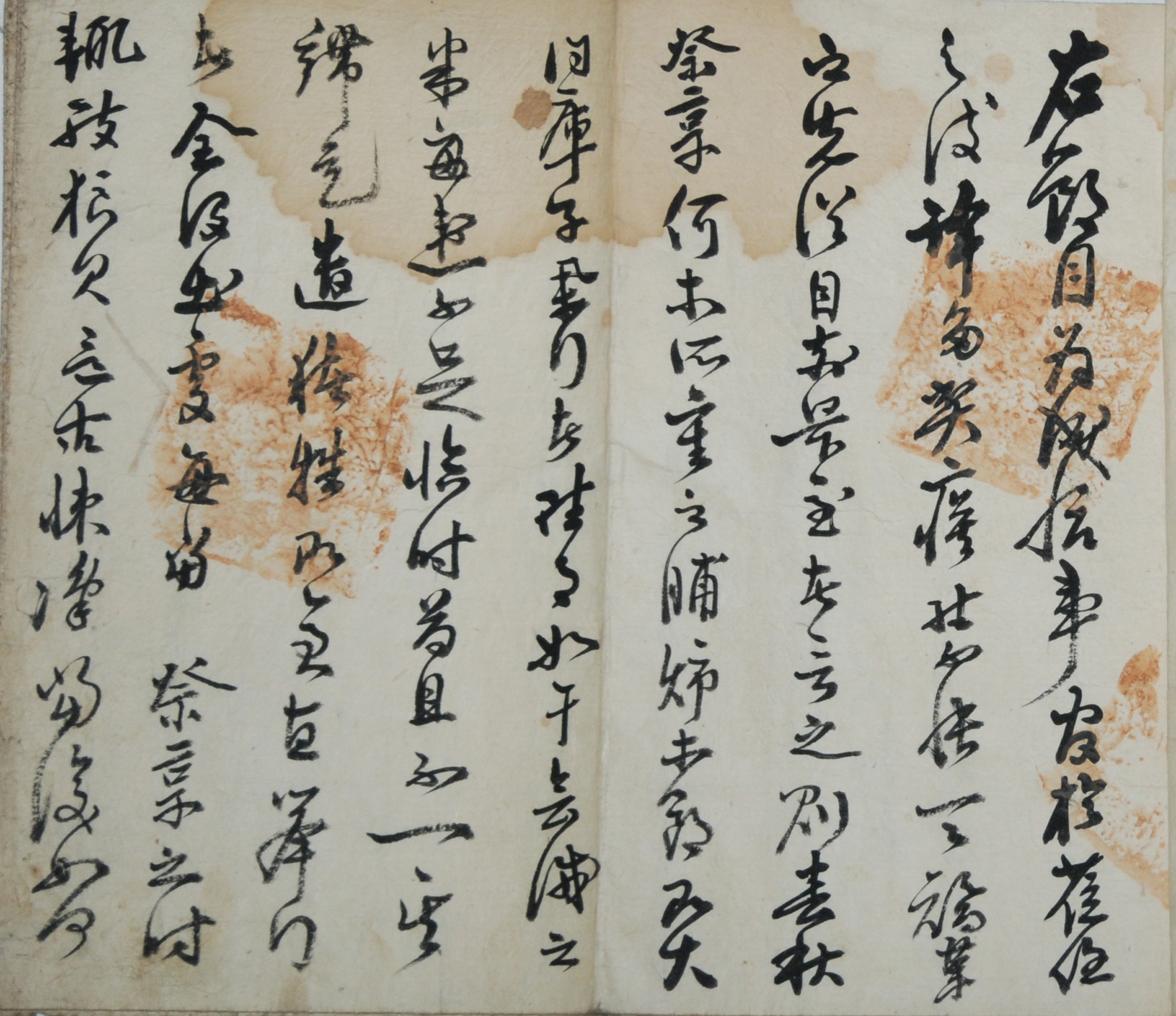

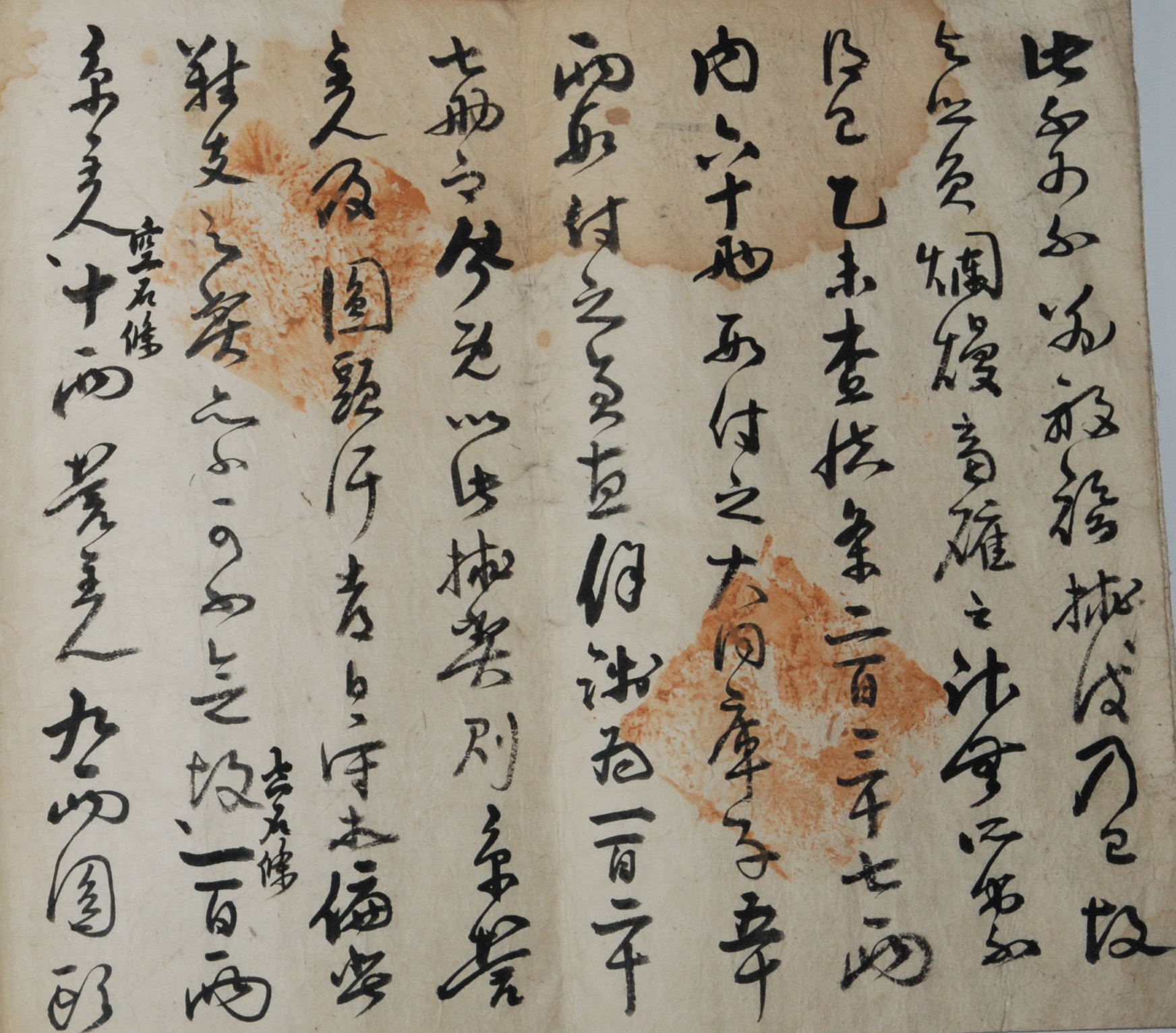

이 절목은 戊戌年에 永川郡守가 주도하여, 鄕廳의 鄕員들과 作廳의 首吏들이 참여하여 만든 것으로서 향교의 제향시에 사용될 제수의 항례적 지원과 京營邸吏 및 圓頭汗, 都書員 등의 官屬들에게 지급할 煙價을 정해놓은 것이다. 이 절목을 보면 영천에서는 고치기 어려운 폐단이 많아서 이를 일일이 고치기 어렵기에 우선적으로 春秋釋奠祭시에서 어느 정도 귀하게 여기는 脯와 燭 같은 제수용품과 또 大同庫子를 두는 일을 행하는 것이 아무리 폐단의 반을 상쇄함이 있더라도, 매번 이를 어겨서 그때마다 필요한 조처를 치하는 것으로는 폐단을 없애기에 부족할 뿐만 아니라 구차함이 많았는데, 그것은 하인(走)을 보내 倉直에게 즉시 猪牲을 보내도록 하는 것이었다. 자금이 나올 곳이 없어서 매번 제향시에는 갑자기 낭패를 당하였기에 그간 마음 불편하였는데, 이를 복원하기 위해서는 보통과 달리 교정을 해야 했다. 이것은 이미 故今의 鄕員들이 충분히 상의하여 확정한 것이지만, 자금을 만들 계획이 없었다. 그래서 부득이 乙未年에 조세를 내지 않는 토지에서 237냥을 거둬 그 중 60냥은 大同庫에, 50냥은 司倉에 맡겨서 지금부터 이러한 폐단을 바로잡는 모범으로 삼았다. 이어서 京主人, 營主人, 圓頭汗, 都書員 등에게 자금을 보내는 폐단이 지탱하기 어려울 지경에 이르렀지만, 이 또한 이유도 없이 보내지 않을 수 없는 까닭에 남은 돈 127냥을 헤아려서 균배한다고 하였다. 이상의 내용을 요약하면 향교 제향시에 소용되는 祭需를 관에서 일정부분 부담하고 있었는데, 군의 사정이 어려워 제수비용을 부담하기도 어려운 실정에 이르렀음을 알 수 있다. 또한 관속들에게도 일정한 煙價를 지급해야 하므로 이러한 문제를 査結을 통해 해결하면서 절목을 만들어 恒式으로 삼고 있는 것이었다. 즉, 향교의 제수비용과 향리의 煙價라는 두 문제에 대한 조처라고 볼 수 있다.

조선후기의 향교는 교육기능을 상실하고 제례기능만을 유지하고 있었지만, 官學이자 文廟가 있는 향교에 대한 국가의 관심과 배려는 줄어들지 않았다. 수령들도 향교의 원활한 운영과 유지를 위하여 노력하였고 경제적 지원을 게을리 하지 않았다. 실제 영천군수들 중에서도 향교의 운영과 재정적 지원을 아끼지 않았는데 이러한 관에서의 배려는 간헐적인 것과 항례적인 것을 들 수 있다. 간헐적인 것은 田畓, 奴婢의 劃給, 校保의 加給, 殖利錢의 劃給 이외에도 祭器, 祭服의 改備, 도서 구입 등을 조처해 주는 것을 들 수 있다. 또한 향교를 重修, 重建, 移建하는 공사가 있을 때 基址를 買入해 주거나, 공사비용은 물론이거니와 소용되는 材木, 米穀 등을 지급해 주는 일도 있었다. 항례적인 관의 보조는 祭需의 지급이었다. 향교에서 거행하는 春秋釋奠祭, 朔望焚香祭, 移還安告由祭 등의 각종 제례에는 관에서 祭需를 지급해야 했다. 이런 사실은 1772년 李師曾의 상소에서 聖廟의 享祀는 일이 지극히 중요해서 八路의 各邑에는 通行之規를 마련해 놓고 있다고 하였으며, 1765년에 沈履之가 작성한 ‘校院矯弊節目’에는 春秋 釋菜時의 祭物, 脯燭은 朝家의 定式會減이 있다고 밝히고 있다. 제수의 품목과 물량은 제례마다 각기 다르며 또한 향교의 등급에 따라 차이가 있었다. 일부 향교에서는 謄錄를 작성하여 운영 지침으로 삼고 있었는데, 제수의 지급절차, 지급품목, 지급량은 이러한 등록에 의거하여 제례전에 집행되었다. 즉, 수령이나 座首의 任席하에 제수를 봉진하면 色掌 등 말단 校任이 受封하고 執事와 노비들을 시켜 향교에 운반하였던 것이다. 수령은 향교의 각종 제례들 중 석전제에 가장 많은 제수비용을 지급했는데, 이 비용은 관아에 소속된 各廳에서 나누어 공급하였던 것이다.

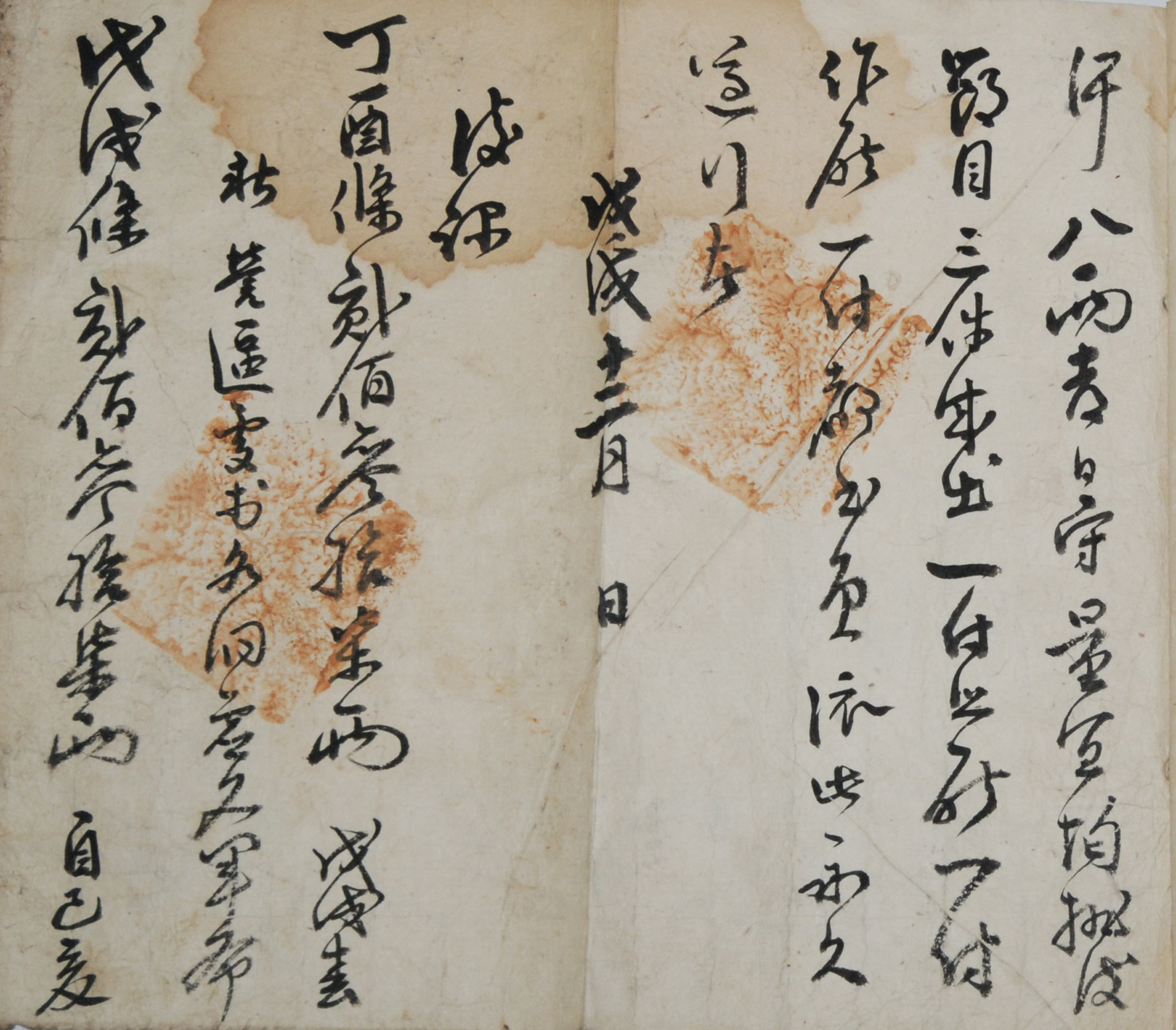

이 절목에는 향교제수와 관련된 것 외에도 영천의 재정 및 이를 관리하는 官屬들과 관련된 내용이 있어서 주목된다. 폐단을 개혁할 자금이 없어서 부득이 乙未年 査結條 237냥에서 60냥은 大同庫子에게, 50냥은 倉直에게 假付하고, 京主人과 營主人, 圓頭汗, 都日守 등에게도 안줄 수 없기에 남은 돈 127냥을 각각에게 균배한 후 절목을 만들어 3곳에 나눠 보관하였다. 각각의 금액은 경주인 100냥, 營主人 10냥, 원두한 9냥, 都日守 8냥이었는데, 이 금액은 이들의 煙價였던 것으로 보인다. 또한 이 절목은 3건으로 간행하여 1부는 鄕廳, 1부는 作廳, 1부는 都書員에게 주어서 이에 의거하여 영구히 준수하라고 하였다. 後錄에서는 이러한 사실을 기준으로 丁酉年條 237냥은 戊戌 春秋에 各洞의 곳곳에 나눠 운영토록하고 戊戌年條 237냥은 己亥年에 동일하게 사용토록 하였다. 또한 이 절목은 永川郡守, 座首, 別監 2인, 首戶長, 吏房, 副吏房, 副戶長 등의 수결이 있다. 이것은 이 절목이 수령과 鄕廳 그리고 作廳이 합의하여 작성하였음을 나타낸다. 즉 향원들의 公議와 이를 집행하는 행정실무자 및 감독관인 수령이 영천군의 지방재정을 운용하는 일에 대하여 서로 합의하였음을 알 수 있다. 주목되는 것은 행정실무인 향리들의 역할과 권한이다. 군의 폐단을 정리하기 위한 재정을 마련하는 가운데 기타 관속들의 대가를 안줄 수 없다는 수령의 고민과 해당 절목을 都書員이라는 재정 담당 衙屬에게 맡기는 것, 이 절목의 결제에 衙前들이 참여하고 있다는 것이다. 이 내용들은 지방행정실무를 담당하였던 향리들의 권한 확대와 관련된 것으로서 이를 통해 이 절목의 작성연대를 추정할 수 있다.

鄕吏란『世宗實錄地理志』에 나오는 土姓 또는 續姓으로 기재되는 성씨들 중 수령을 보좌하여 郡縣의 각종 업무를 담당하는 행정실무 담당자였다. 이들의 업무는 一邑庶務, 上供諸事, 漕運, 迎送의 네 가지로 구분할 수 있다. 조선후기에는 이러한 향리에 대하여 衙前이나 人吏로 통칭되었다. 이들 향리는 귀속처에 따라 營吏, 邑吏, 驛吏 등으로 구분 되었는데, 營吏는 監營·兵營·鎭營에 소속된 아전으로서 각 읍의 人吏들이 遞番 복역 하였다. 邑吏는 읍격에 따라 그 수가 책정되어 있었는데, 18세기 이후 수취체제의 개편, 군역제도의 개혁을 비롯한 諸般 制度의 개혁과 吏額의 점진적인 증가는 각 군현의 향리조직에 변화를 가져왔다. 이러한 변화의 외적 요인인 제도의 개혁에 따라 각종의 새로운 色任이 마련되었고, 내적으로는 吏額增加에 따라 새로운 職任의 增加를 요구하였다. 따라서 조선후기에는 시기와 지역에 따라 차이는 있지만 色任의 증가는 보편적 현상이었다. 色吏任은 기본적으로 육방의 職任으로부터 職務의 분화에 따라 설치된 것으로 조선후기 사회·경제적 변화와 더불어 더욱 늘어났다. 이들 색임의 특징은 都書員을 비롯한 各面의 書員의 吏職化 현상을 들 수 있고, 환곡의 취모보용이 확대됨에 따른 환곡의 賦稅化 및 관청 고리대화와 관련한 각종 倉色, 庫色의 증가, 대동법과 균역법의 실시 등 제도개혁에 따른 색임직의 증가, 기타 지방재정과 관련하여 신설된 색임직 등이 있어 吏職 자체의 증가와 아울러 향리 조직의 규모가 확대되어 갔다. 실제, 이 절목에서도 大同庫子를 신설하였음을 밝히고 있으며,『嶺南邑誌』永川郡 官職條를 보면, 57인이었던 人吏수가 읍지를 작성하던 19세기 말에는 72인으로 증가 하였다.

이러한 鄕吏 내지 衙前들의 집무처를 作廳이라고 하는데, 그 외에도 人吏廳, 吏廳, 衙前廳, 星廳이라고도 하였다. 조선후기에는 일반적으로 作廳으로 지칭되었다. 이 작청은 지방행정 업무의 중심기관으로서 하부조직을 거느리며 동시에 아전들의 회의장소로 사용되었다. 이러한 작청이 언제 설치되고 운영되고 있었는지는 알 수 없지만, 外衙前 조직에서 記官層이 六房으로 편성되고 그것이 점차 정비되면서 종래의 邑司에서 作廳이 분리 독립해 간 것으로 볼 수 있다. 邑司에서 작청이 분리된 것은 임란이후로 보이는데 이러한 작청의 분리는 三公兄체계의 변질을 의미하며 동시에 戶長의 영향력 즉, 衙前에 대한 장악력이 약화되는 것을 의미한다. 분리 독립하게 된 작청은 군현행정의 실무기구로 정착하게 되었고, 이러한 변화와 더불어 조선전기의 三公兄체계는 戶長과 吏房의 兩首吏체계로 전환되었다. 18세기 중엽이후 鄕廳의 作廳에 대한 견제기능이 약화되고 향촌운영에 있어 작청의 기능이 강화됨에 따라 吏房의 邑事에 대한 영향력이 더욱 증대되어 갔다.

18세기 후반의 조선사회는 전통적인 향촌운영방식과 향촌지배질서가 동요 재편되고 있었다. 이 시기의 군현운영의 중심기구가 점차 鄕廳에서 作廳으로 바뀌는 과도기로서 鄕廳을 중심으로 新鄕, 鄕品의 성장이 있었고, 作廳에서는 검독제와 일반조직을 통해 이러한 변화에 대응하고자 했다. 19세기에 접어들면서 이러한 재편의 방향은 작청의 조직과 기능이 더욱 중요시 되면서 作廳중심의 군현지배체제가 정착되어 가고 있었다. 실제 종래의 향청에서 행사하였던 각 면리의 풍헌, 유사 등의 차정 등의 권한이 작청으로 이관되었다. 이러한 작청을 실질적으로 장악하고 지휘 통솔한 것이 吏房이었는데, 이방은 19세기 들어 首吏로 일컬어졌다. 이런 상황 하에서 호장은 관노비의 差役과 관청에 사용되는 시목과 氷, 炭을 공급하는 한직에 불과하고, 점차 여타의 房任과 같은 존재로 인식되어 갔다. 이런 현상은 결국 작청운영에 있어 양수리체계가 이방을 중심으로 일원적 운영방식으로 변화됨을 보여주는 것이다. 이는 반대로 이방의 권한이 강화되었음과 동시에 작청이 인사권을 가진 수령에게 예속됨이 강화되었음을 의미한다.

조선후기 吏額의 증가는 향리인구의 자연 증가와 假吏의 濫入에 따른 것이지만 각 군현에 책정된 吏額에 비해 실재 任窠가 부족한 실정에서 吏職을 유일한 생계수단으로 연명하던 아전들 사이에 이직을 둘러싼 불만과 갈등을 증폭시켰다. 그래서 새로운 이직을 마련하고자 했는데 기존의 房色任을 복수로 두거나 별도의 색임직을 신설하기도 하였다. 육방 중에서도 형방의 기구 확대 현상이 두드러지며, 吏房의 업무가 과중해지고 권한이 강화됨에 따라 副吏房이 설치되는 지역이 나타나는 것도 19세기의 한 특징으로 파악된다. 이외에도 중앙각사, 감·병영, 각 군현에서 독자적으로 설치한 각종의 환곡운영으로 인한 倉色任이 대폭 증가하게 되고 각 군현의 필요에 따라 民庫의 운영과 民庫色의 新設 등도 있었다. 이상과 같은 현상은 영천지역에서도 비슷하게 전개되고 있었다. 즉, 읍지에서와 같이 향리의 수가 증가하고 이에 따른 副戶長, 副吏房과 같은 직책을 두고 있었으며, 京·營邸吏, 大同庫子, 倉直, 圓頭汗 및 都日守와 같이 관외에서 업무를 하는 자 및 왕실에 上納하는 물건을 취급하거나 지방 관아의 재정을 담당하는 자들에게까지 代價를 주었다. 또한 作廳, 都書員 등과 같이 지방 행정실무와 재정을 담당하는 자들의 권력증대라는 특징을 보여주었다. 결국 이 절목이 만들어진 戊戌年은 19세기를 전후한 시기에 만들어진 것으로서 1778년 내지 1838년에 작성된 것으로 추측된다.

자료적 가치

이 자료는 19세기를 전후한 시기에 영천지역의 폐단 중 일면을 알려 줄뿐만 아니라 당시의 향리조직 및 지방재정운영 실태의 한 단면을 구체적으로 알려주고 있다. 특히 京·營主人, 圓頭汗, 都日守 등과 같이 각기 맡은 소임의 重大에 따라 뇌물성 煙價가 공식적으로 지급되고 있었다. 이들 외에도 지방재정을 총괄하는 都書員의 지위가 상승하여 鄕廳, 作廳와 더불어 요직으로 인식되고 있었다. 또한 副戶長, 副吏房과 같은 직임이 나타나고 있는데 이는 영천지역의 향리수가 타 지역에 비하여 많았음을 나타낸다.

조선시대 향리는 국가의 지방통치를 위해 파견된 수령을 보좌하여 郡縣의 각종 업무를 담당하는 행정실무 담당자였다. 향리가 담당한 업무는 一邑庶務, 上供諸事, 漕運, 迎送의 네 가지로 구분할 수 있다. 일읍서무는 국가가 民에 부과한 租稅, 工夫, 徭役 등 각종 부세의 징수업무이며, 상공제사는 향리가 중앙·지방의 국가기관으로 上番하여 입역하는 것을 의미한다. 其人(京役吏), 京主人, 營主人 등의 역이 그것이다. 조운은 징수한 조세와 공물을 서울로 운반하여 각 창고·관사에 납입하는 업무를 말한다. 영송은 각읍에 내려온 京官·지방관의 영접에 관한 업무를 의미하였다. 이외에도 일읍의 치안유지를 위한 업무, 민생안정 혹은 농업생산력 확보를 위한 구휼·환곡·질병치료 업무 등도 수행하였다. 이러한 업무는 향리들이 身役(鄕役)으로 世襲하였다. 이처럼 향역을 세습하는 향리외에도 비세습적으로 향역을 계승하는 계층도 있었는데 이들은 향역을 세습하지 않는 다는 점에서 향리층과 구분되며, 보통 假吏層으로 분류된다. 가리층은 양민에서 관노에 이르기까지 신분구성이 다양하다는 점에서 기존 향리층과 큰 차이가 있다. 또한 이들은 기존 향리층이 戶長·記官 등 상급 향역을 독점하고 있는 상황에서 주로 貢生, 律生, 醫生, 書員과 같은 하급 향역을 담당하였다.

京在所에 있는 京主人은 원래 지방관청의 연락사무를 담당하기 위하여 파견된 아전 또는 향리였는데, 일정기간 상경하여 종사한 뒤 교체되었으나 大同法 실시 이후에는 서울에 거주하는 사람들이 국가로부터 役價를 받고 京邸를 담당하였다. 경주인의 임무는 중앙과 지방 사이의 사무들을 주선하여 연락을 유지하는 한편, 향청과 같이 지방관을 견제하는 구실을 하기도 하였다. 또한 상경한 지방민에게 침식제공과 番上으로 상경하여 각 관청에 배치되어 국역에 종사하는 吏隸나 군인들의 신변 보호를 책임지기도 하였다. 이외에도 중앙과 지방과의 문서전달, 지방에서 각종 공납물이 기일 내에 도착하지 못할 경우 이를 代納하는 등의 책임이 있었고, 신임 수령의 부임을 미리 통지하기도 했다. 특히 대납의 과정에서 많은 이득을 보았는데 조선후기에는 대동법을 실시하여 방납의 폐단을 줄이고자 하였으나 거의 시정되지 못하였다.

영주인은 각 지방의 監營에 파견되었던 각 군현의 연락업무를 맡았던 吏屬들로서 營邸吏라고도 하였다. 수령 아래에서 지방행정의 실무를 맡았던 향리들은 그 내부의 계층이 엄격하여, 戶長·吏房·刑房 등의 三公兄은 上壇吏로서 그 밖의 향리와는 크게 구별되었다. 즉 사령 등 下壇吏는 아무리 오래 근속하여도 상단리로 승진할 수 없었으며, 혼인도 자기들 문중끼리만 하였다. 京邸吏나 營邸吏는 이들 상단리 중에서도 주로 戶長에서 뽑았다. 이들은 관찰사의 감영에 파견되어 행정실무, 출신고을과의 연락업무 등을 맡는 외에 수령에 대한 정보를 관찰사에게 제공하기도 하여, 말기에는 이들 영주인에게 잘못 보인 수령은 자리를 보전하기조차 어려울 정도였다. 후기에 들어 영주인들은 경제적 실력자로 부상하였으며, 5품계까지 관직을 받을 수 있어 비싼 값으로 자리가 매매되는 등 폐단이 많았다. 또한 각 도의 영주인은 각 읍의 향리 가운데 최상급의 상단리였으므로, 이들이 한 道의 향리세계를 주도하였다. 그리하여 여론을 조성하여 중앙 정치에 영향력을 행사하기도 하고, 土姓士族과도 맞서는 유력한 지방 세력이 되기도 하였다.

圓頭汗은 園頭汗의 誤字로 보인다. 원두한은 채소와 오이·수박 등을 진상하는 園頭所의 책임자였다. 각 군현에서는 왕과 各司로 각종 물품을 진상하였는데 여기에는 왕실의 喪祭禮 및 山陵에 필요한 물품도 담당하였다. 日守는 지방 관청이나 驛에 딸려 있던 書吏로서 門卒·軍奴라고도 하며, 잡무를 맡아 보았다. 조선 후기로 갈수록 더욱 힘든 일이 되어 皁隷, 拏掌, 曹軍, 水軍, 烽軍, 驛卒과 더불어 七般賤役의 하나가 되었다. 영천군에서는 원래 5명의 日守가 있었지만, 19세기 말에는 3명으로 그 수가 줄었다. 이러한 일수들의 우두머리를 都日守라고 했다. 都書員은 書員들의 우두머리였는데, 書員은 수령과 육방아전의 지휘를 받았다. 都書員과 各面 書員은 본래 吏職이 아니었으나 각 군현의 吏額증가와 더불어 吏職化한 色任이었다. 조선후기 군현에서의 전결세 징수는 作夫制에 의하여 운영되었는데, 각종 부세의 토지로의 집중과 더불어 이직으로 편입된 것이 도서원과 각면 서원이었다. 각면서원의 임무는 각 면의 結總과 作夫文書를 주관하였고, 도서원은 각면에서 수합된 결부와 당해년도의 전결세의 上納을 총괄하는 것이 주요 임무였다. 도서원과 면서원은 종래의 육방·색임체계에 들어있지 않아 假吏層으로서의 성격이 짙으나, 都書員은 19세기에는 都吏라고 일컬으며 要任으로 인식되는 반면, 각면 서원은 房·色任들이 兼任하는 사례를 흔히 볼 수 있지만 가리직으로서의 성격은 상대적으로 도서원 보다 컸다. 이는 직임 수행에 따른 보상으로서 일정한 보수가 없는 아전들이 특정지역의 書員을 맡아 보수를 대신한 것으로 이해된다.『經國大典』에서는 그 정원을 府 34명, 大都護府·牧 30명, 都護府 26명, 郡 22명, 縣 18명으로 규정하고 있다.

嶺南士林派의 形成, 李樹健, 영남대출판부, 1979

慶北鄕校誌, 慶尙北道·嶺南大 民族文化硏究所, 경상북도, 1991.

慶北鄕校資料集成 Ⅰ, 嶺南大 民族文化硏究所, 영남대 출판부, 1992.

朝鮮後期鄕吏關係資料集成, 嶺南大 民族文化硏究所, 영남대 출판부, 1990.

永川邑誌(嶺南邑誌),

永川全誌, 尹聖永 編, 일광인쇄소(대구), 1939

啓明史學 第6輯, 裵基憲, 계명대학교 사학과, 1995.

朝鮮時代史學報 28, 권기중, 조선시대사학회, 2004.

이병훈