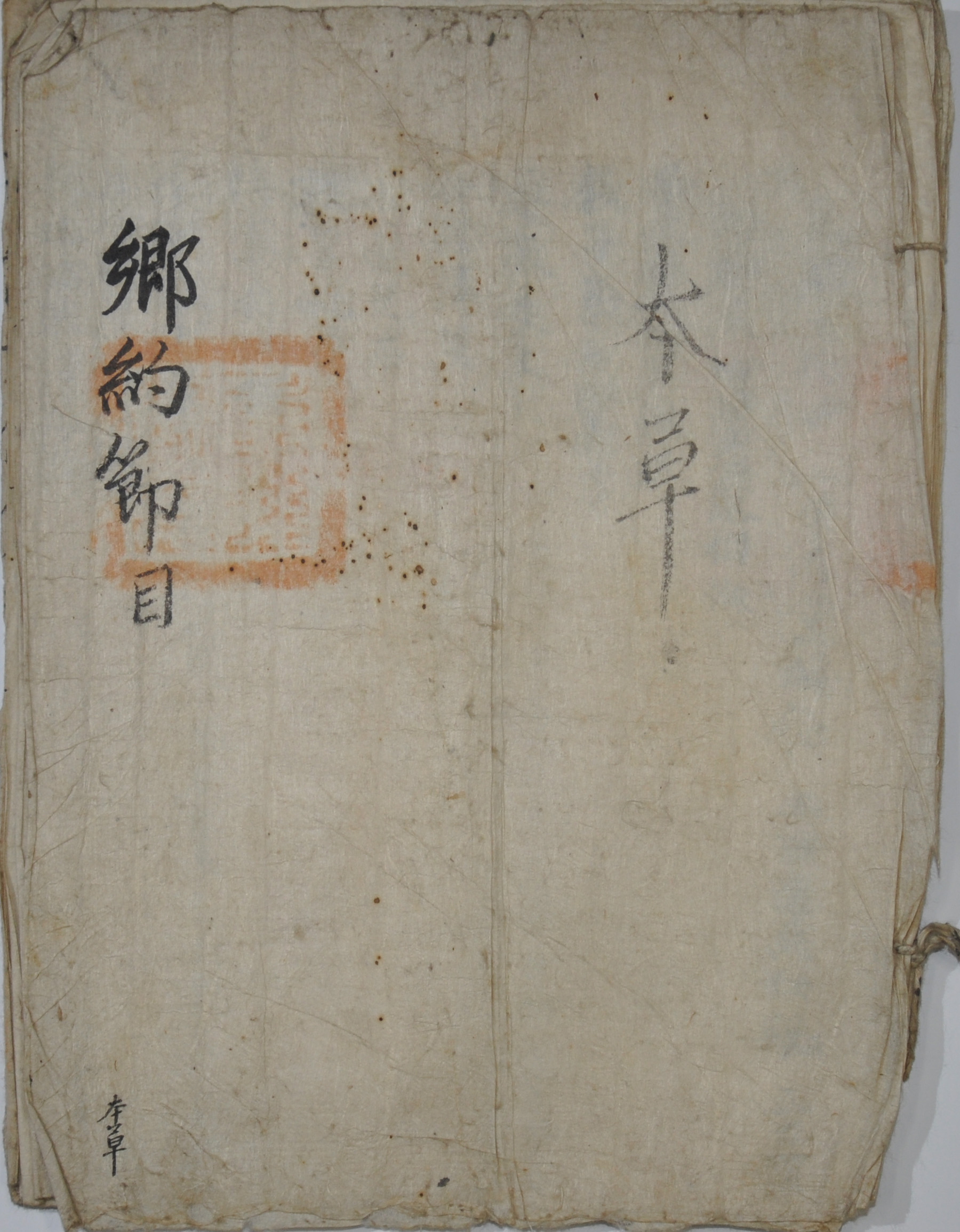

임자년 7월에 작성된 향약절목으로서 영천향교에 소장하고 있는 것이다.

내용 및 특징

이 향약절목은 壬子년 7월에 작성된 것으로 영천지역에서 시행된 향약의 세부 조항을 적은 것이다. 영천향교에는 이 임자년 7월 향약절목이 2책으로 전해지고 있는데, 1책은 本草라 하여 초고본이며, 다른 1책은 수정본이다. 여기에서 살펴보는 것은 초고본으로서 약정의 명칭 등이 올바르지 못한 것도 있지만, 그 외의 내용은 다른 異本과 내용이 동일하기 때문에 이를 통해 영천에서 시행된 향약의 내용을 파악하는 것에는 문제가 없다. 영천향교에 남아있는 향약관계 자료들 중 향약의 내용을 알려주는 것은 이 자료가 유일할 뿐만 아니라 이를 통해 壬子년의 사회상도 어느 정도 파악할 수 있을 것으로 생각된다.

이 향약절목과 관련하여 참고가 될 만한 자료가 영천향교에 남아있다. 1619년에 작성된 鄕約案과 1658년에 작성된 約正案이 그것이다. 이 두 자료는 17세기에 작성된 것으로 임란이후 붕괴된 향촌사회를 새롭게 재건하는 과정에서 향안과 더불어 작성된 것으로 추측된다. 이들 자료에는 영천의 각 面里마다 향약을 시행, 감독하는 約正을 두고 있었으며, 영천지역 전체의 향약시행을 관리·감독하는 총책임자인 都約正과 이를 보좌하는 副約正, 행정 실무이자 오늘날 각 조직의 幹事에 해당하는 直月이 있었다. 그러나 壬子년 향약절목에는 이들 約任들 외에도 座首의 명단이 도약정과 나란히 쓰여 지고 있다. 이는 이 향약의 시행에 鄕廳이 일정부분 주도적 역할을 하고 있음을 알려주는 것으로 볼 수 있다. 좌수는 鄕廳의 책임자로서 가장 나이가 많고 덕망이 있는 자를 선발하였는데, 향약안에서도 도약정은 나이와 덕망을 보고 추천하며, 부약정과 직월은 學行이 있는 자를 각 1명씩 추천하여 선발한다고 하였다. 그리고 각 里에서 향회에 참석하는 양반사족들 중 有識한 자를 1명씩 택하여 里約正으로 삼는다고 하였다.

이들 임원들은 매년 정월 초3일에 歲謁後 都約正, 副約正, 直月이 各里約正을 거느리고 鄕射堂에 모여 鄕所執綱과 더불어 향교 上有司와 서원 院長을 청하여 里約正의 善惡을 보고한 바에 따라 동의 처리하였다. 또한 향교, 서원, 鄕所가 鄕中의 일을 거론하지 않음이 없으나 小事는 각기 그 일을 처리하지만 大事는 鄕約所에서 合坐 同議하여 관에 보고하여 처리토록 하고 있다. 또 풍화의 근본인 향교에 대하여 업신여기고 배척하는 자는 惡籍에 이름을 올리고 鄕參人의 경우에는 향안에서 削去하고, 방외인일 경우 그 자손을 영영 향교와 서원에 들지 못하도록 규정하고 있다. 이러한 사실들은 永川지역의 향약이 鄕廳을 중심으로 시행되었음을 말해주는 것이다.

이처럼 영천의 경우 향약이 鄕廳을 통해 시행되면서 향교보다 향청의 우위가 지켜지고 있었다. 그러나 향교나 향청 및 서원이 단독으로 一鄕의 향권을 장악하지 못하고 서로 일정한 관계를 가지면서 협력하여 일향의 향풍과 풍속 진작을 주도하였다. 이로 인해 향교, 서원, 향청의 상부기구로서 鄕會가 구성되어 운영되었다. 이런 이유로 영천향교에는 향약 및 향청관련 자료가 많이 전해지고 있다. 이러한 향회의 개최지는 사안에 따라 향청, 향교, 서원 등이 활용되었다. 鄕會를 주도했던 인물들은 향교에 출입했고 향교의 諸행사에 깊이 관여했던 연로한 사족들이었다. 따라서 釋奠의 연례적인 행사에 유림들이 회동하여 향촌의 여론을 수렴하는 경우가 많았음을 영천향교 소장 통문 등에서 확인할 수 있다. 군현 단위에서 공론에 의해 향약이 실시될 경우에는 사족의 우세가 확실한 지역에서 가능한 것이었고, 향론 또한 일치되어야 했다. 조선후기 향약은 향론의 분열로 인해 군현 전체에서의 향약실시가 불가능할 때 자연촌락을 중심으로 한 洞約의 발달을 가져왔다. 영천의 경우 망정동을 중심으로 ‘望亭鄕約’이 실시되었다는 것은 이러한 시각에서 이해할 수 있다.

이 향약절목의 세부내용을 보면 17세기 초에 만들어진 ‘金圻鄕約’을 典型으로 삼고 있음을 알 수 있다. 임란이후 피폐된 향촌사회를 복구하기 위하여 향리의 사족들은 常民들과의 협력이 절실했고, 이에 따라 上下合契의 洞契가 1601년 예천의 고평동에서 비롯되면서 영남 각 지역을 비롯하여 17세기에는 전국적으로 확산되어 갔다. 이러한 분위기 속에서 17세기에 새로운 향약의 전형으로 ‘金圻鄕約’이 나왔는데, 이 향약은 “朱子增損呂氏鄕約”의 4대 강목을 기초로 퇴계의 罰條와 고유의 常規인 吉凶弔慶, 患難相求, 春秋講信을 결합한 것이었다. 이는 1619년 鄕約案의 서문에서 영천지역 향약이 여씨향약과 퇴계의 향규를 기반으로 하고 있음을 밝힌 것과 동일하다. 특히 이 향약의 특징은 첫째 과실상규에서 上人約條와 下人約條로 구분하여 변화된 사회인식을 수용하고, 둘째 상부상조의 공동체적 관계 유지를 통하여 상·하민 간의 부조를 주장하고 있다는 점이다. 이와 같은 김기향약은 임란 이후 시대적 요구에 부응하여 등장한 새로운 향약의 전형으로서 향촌 재건 및 지배를 위한 종합적인 대책이었고, 체제를 유지하기 위한 지배 계층의 대응책이었다.

‘김기향약’의 영향은 17·8세기 영남지방 각 지역에서 답습되고 있었는데 1648년 밀양의 ‘仁祖戊子節目’, 1735년 영천군망정동의 ‘망정향약’, 1739년 대구 부인동의 ‘부인동 동약’으로 이어졌다. 밀양의 ‘인조무자절목’은 당시 밀양부사姜大遂가 ‘김기향약’에다 立議 18조를 첨가하여 제정한 향약이다. 이 향약의 특징은 첫째 교화의 강조, 둘째 鄕吏의 통제, 셋째 상부상조 기능의 강조였다. 이 향약이 계속해서 시행되지 못한 이유는 밀양 사족의 갈등, 즉 남인계와 노론계 사족간의 대립이 향촌을 분열시키고 있었으며, 향리를 천거하는 데 鄕廳을 거치도록 한 규정에 향리층이 반발했기 때문이었다. 영천의 ‘망정향약’도 ‘김기향약’을 모태로 하여 망정동민들이 1735년부터 1738년경까지 약 50여 년간 실시했던 향약이다. 이 향약은 전 洞民을 대상으로 任員은 사족이 담당하였으나 구성원은 양반뿐만 아니라 외거노비와 솔거노비라도 지원하면 가입이 인정되었다. 그리하여 鄕籍이 上廳·中廳·下廳으로 구분되어 상청에는 양반, 중청에는 서얼·평문 중 출신급제자 및 향교 서재 교생, 하청에는 평민과 외거·솔거노비가 입록되어 있었다. 운영의 중요 내용은 상부상조에 관한 것이 절대적이었다. 대구 부인동에서 1739년 崔興遠에 의해 만들어진 ‘夫仁洞 洞約’은 洞約所를 중심으로 4개의 자연 촌락을 묶어서 형식상으로는 ‘김기향약’을 바탕으로 洞中舊規를 첨가하여 시행 하였다. 이 동약의 특징은 洞約講舍, 先公庫, 恤貧庫를 설치하였다는 것인데, 선공고는 전세 납부를 담당하고 휼빈고는 진휼과 喪葬을 담당하도록 하였다. 이 동약도 족적 기반이 강하여 約員은 전 동민을 대상으로 하였으나 설립 당시 동민만을 入錄시키고, 이후의 移來民은 입록시키지 않는 제약도 있었다.

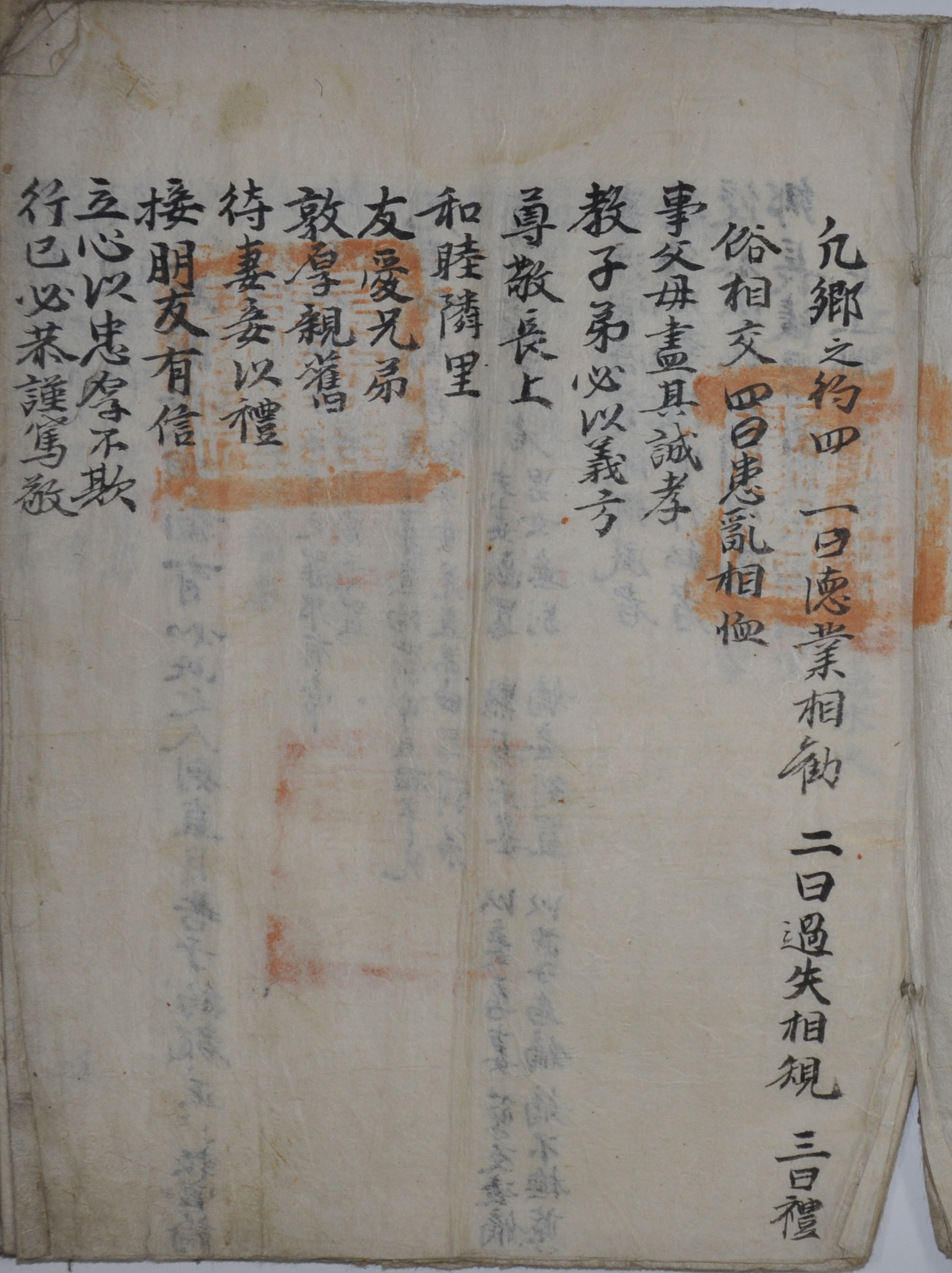

영천향교 향약절목의 구성은 크게 주자향약의 4대 강목인 德業相勸, 過失相規, 禮俗相交, 患亂相恤를 중심으로 각 강목별로 세부 시행 항목과 벌칙을 적고 있다. 이 절목에서는 특히 과실상규와 환난상휼에 대한 내용이 많은데 이는 당시의 시대상을 나타내는 것이라 짐작할 수 있다. 특히 과실상규 조항에 에는 퇴계의 향규가 첨부되었는데, 下民約條가 별도로 구성되어 있다. 이는 향약의 시행에서 상하민을 구분하여 시행하고 있음을 알려주는 것이다. 뿐만 아니라 환란상휼 조에서는 주로 장례의 扶助와 관련된 내용이 대부분을 차지하는데, 여기에서도 上·中·下廳으로 신분을 나눠 부조의 규모와 내용을 차별화 하고 있다. 이러한 신분 구분은 ‘망정향약’에서 같은 것이었다. 이상의 내용을 참고하면 이 향약절목은 17~18세기 무렵 영남지역에서 시행하고 있던 여타의 향약과 대동소이한 것으로서 이 절목이 만들어진 壬子年은 1672년 내지 1732년으로 추측된다.

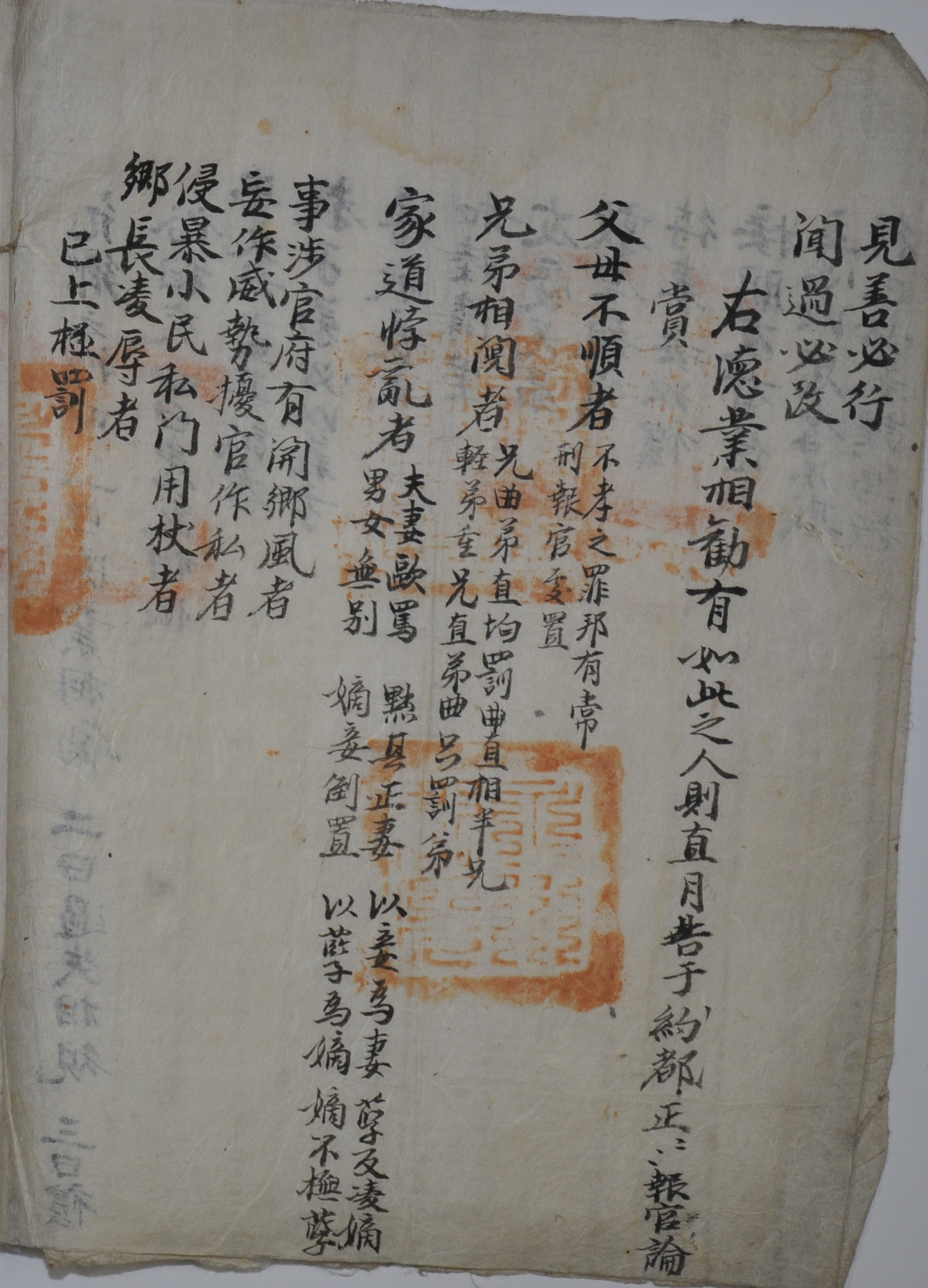

이 향약절목의 내용을 살펴보면 다음과 같다. 덕업상권 조에서는 부모를 섬김에 정성을 다하여 효로서 모시고, 子弟에게는 반드시 義로서 가르치며, 長上을 존경하고, 이웃과 화목하며, 형제간에 우애가 있어야 하며, 친구와는 敦厚하며, 妻妾은 예로서 대하고, 벗을 사귐에 信義가 있어야 한다고 했다. 이어서 忠厚한 마음을 세워 속임이 없도록 하고, 공경하고 진실되게 행동하며, 善함을 보면 반드시 행하고, 過함을 들으면 반드시 고치도록 하였다. 또한 이러한 것을 행하는 사람을 보면 直月이 都約正에게 보고하고, 도약정은 官司에 보고하여 論賞토록 하였다.

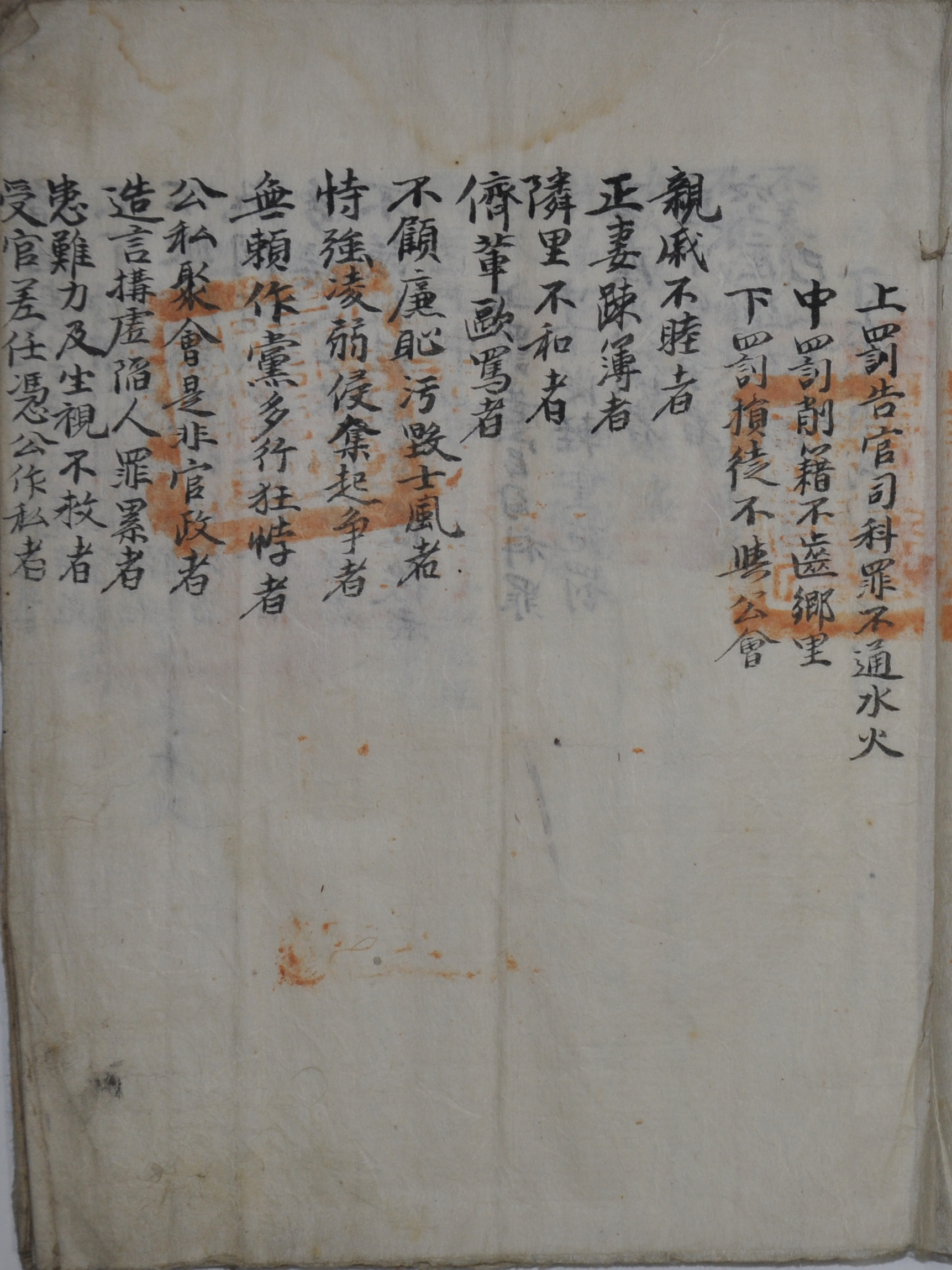

과실상규조에서는 上下民을 구별하여 이들이 지켜야할 조목과 이를 시행치 않을 때의 처벌에 대하여 규정하고 있다. 벌칙은 죄의 정도에 따라 極罰, 上·中·下罰로 나누었는데, 상인약조 중 극벌은 부모에게 불순한 자, 형제간에 서로 다툰 자, 家道가 悖亂한 자, 관부에 事涉하여 멋대로 開鄕하는 자, 거짓 위세로서 사사로이 관을 어지럽히는 자, 小民을 침탈하여 자신의 가문에 사사로이 부리는 자, 鄕長을 능욕하는 자 등이었다. 상벌은 官司에 알려서 죄를 처단하고 또한 往來를 하지 않으며, 중벌은 향안에서 삭제하고 鄕里에 있지 못하게 하였고, 하벌은 損徒하여 公會에 함께 하지 않았다. 중벌은 친척간에 不睦한 자, 正妻를 속박한 자, 이웃과 不和한 자, 동료를 구타한 자, 염치없이 士風을 어지럽힌 자, 患亂을 보고도 힘써 도우지 않은 자, 향론에 따르지 않는 자, 執綱이 사사로이 향안에 冒錄을 행한 자, 혼인상제에서 아무 이유없이 기한을 넘긴 자, 租賦에 성실치 않으면서, 간사하게 역을 면하려고 도모하는 자 등이 있다. 하벌로는 모임의 자리를 어지럽히고 예의를 지키지 않는 자, 모임에서 큰 소리로 언쟁을 하는 자, 모임에 참석하지 않는 자 등이다.

하인약조 중 부모를 양육하지 않고 구걸하게 하는 자와 부모의 말을 듣지 않고 패악을 많이 행하는 자, 시부모에게 욕을 하는 며느리, 형제가 화목하지 못하고 싸우는 자, 불을 질러 재앙을 끼치는 자, 양반을 능욕하는 자로서 양반의 비리를 욕하는 자도 論罰한다. 부녀자와 간통한 자, 旁親祖叔兄弟를 능욕한 자 등은 극벌로 다스렸다. 힘이 있음을 내세워 방자하고 행동하면서 閭里를 害하는 자, 나이 많은 사람을 능욕하는 자, 이웃과 화목하게 지내지 않고 싸우는 자, 양반의 행세를 하면서 名器를 문란케 하는 자, 양반처럼 말을 타는 자, 농사일에 힘써 일하지 않는 자, 신분이 확실치 않은 자가 주인처럼 행세하는 자, 여인과 놀며 간통하고 사람들을 상해하는 자 등은 중벌로 다스렸다. 吉凶扶助의 약속을 지키지 않는 자, 公事로 출타시 수행하지 않는 자, 閭里간에 소리치고 욕하는 자, 聚會시에 술을 마시고 소리치며 다투는 자 등은 下罰로 다스렸다.

이렇게 조약을 시행하고 이를 어길 시에는 그 일의 小大에 따라 가까운 사람이 규정을 준수토록 하거나 여러 사람이 모여 주의를 주었는데, 그래도 듣지 않을 시에는 모임이 있는 날에 약정이 가르쳐서 謝過를 청하되 개선되는 것이 없으면 도약정에게 보고하고 도약정은 관에 보고하여 벌칙으로 다스린다고 규정하고 있다. 禮俗相規條에서는 연장자에 대하여 나이에 따라 父, 兄, 友처럼 여기며, 또한 존장에 대한 예우로서 절을 하며, 公門을 지날 때와 향음주례나 향사례 등의 모임 장소에서는 下馬한다고 규정하고 있다.

過失相規條와 더불어 강조하고 있는 患亂相恤條를 보면, 대부분 喪禮의 절차와 관련된 내용으로 되어 있다. 특히 신분에 따라 上·中·下廳으로 나눠서 扶助하는 양과 내용을 달리하고 있으며, 上·下有司를 두어 이를 관리하고 있다. 이 조목에서는 하민의 처우에 대하여 上中廳이 공동으로 부조하여 그들의 불만을 무마하고 있다. 또한 喪葬禮 외에도 질병으로 농사를 짓지 못하는 자를 대신하여 돕거나, 鰥寡孤獨자로서 병이 있거나 의지할 곳이 없는 자, 혼기를 놓쳐 결혼하지 못한 자들을 公議하여 돕는다고 하였다.

이 절목의 말미에는 근래에 約法이 해이해져서 각 里의 절목이 동일하지 않고 上下에게 고루 시행되지 않는 폐단이 있으니 모름지기 향약의 본의를 잃었기 때문이라고 보았다. 그래서 여씨향약에 의거하여 고을 전체에 나눠 분포하고 있는 約規를 차후에는 遵行하되 그렇지 않을 경우 그 里의 洞任은 본소에서 관에 보고하여 重하게 처벌할 것이라고 하였다. 그리고 이러한 사실을 향중의 定論으로 삼으니 각자 경계하고 두려워하며 받들어 행할 일이라고 하였다. 이 글을 통해 이미 영천지역에서는 각 洞별로 洞約이 시행되고 있었음을 알 수 있다. 그러나 그 기준이 모두 달라 상하민 차별에 따른 폐단이 문제시 되고 있음을 알 수 있다. 실제 17세기 초 영천지역에서는 ‘愚巷洞稧約文’과 ‘望亭鄕約’ 등의 洞約이 이미 시행되고 있었으며, 특히 우항동에서 시행된 약문은 원래 임란이전부터 있었던 동약을 계승한 것으로 처음 만든 시기는 알 수 없지만, 1591년에 고쳤다는 기록이 있다. 그러나 그 시기의 동약과 다른 점이 보이는데, 일반적으로 동약에 표현되고 있는 향약의 이념에 관한 것이 전혀 수록되어 있지 않다. 즉, 덕업상권 혹은 예속상교에 관한 내용이 명기되어 있지 않는 것이다. 또한 過失이 무엇인지에 대해 밝히지 않고 있다. 이러한 것은 그런 내용을 구체적으로 밝힐 필요가 없는 사족향약 또는 족계에서 발견되는 사항이다. 결국 사족들의 族規에 下民들에 대한 조항을 넣어서 하민들을 檢束하려던 것으로 보인다. 이는 戰亂으로 무너진 향촌사회 복구가 절박했기 때문이다.

자료적 가치

이 자료는 향교와 향약과의 관계를 알려주는 것이다. 영천향교의 경우 향약이 향청을 통해 시행되면서 향교보다 향청의 우위가 지켜지고 있었다. 그러나 향교나 향청, 서원이 단독으로 일향의 향권을 장악하지 못하고 서로 일정한 관계를 가지면서 협력하여 일향의 향풍과 풍속 진작을 주도하였다. 이로 인해 향교, 서원, 향청의 상부기구로서 향회가 구성되어 운영되었다. 이런 이유로 영천향교에는 향약 및 향청관련 분야의 자료가 많이 남아 전해지고 있으며, 이들 자료를 통해 향교와 향청 내지 향약과의 관계를 보다 분명하게 알려주는 자료로서 가치가 높다. 또한 이 자료가 참고한 ‘김기향약’과 비교함으로서 영천지역 향약의 특징을 살펴볼 수 있다.