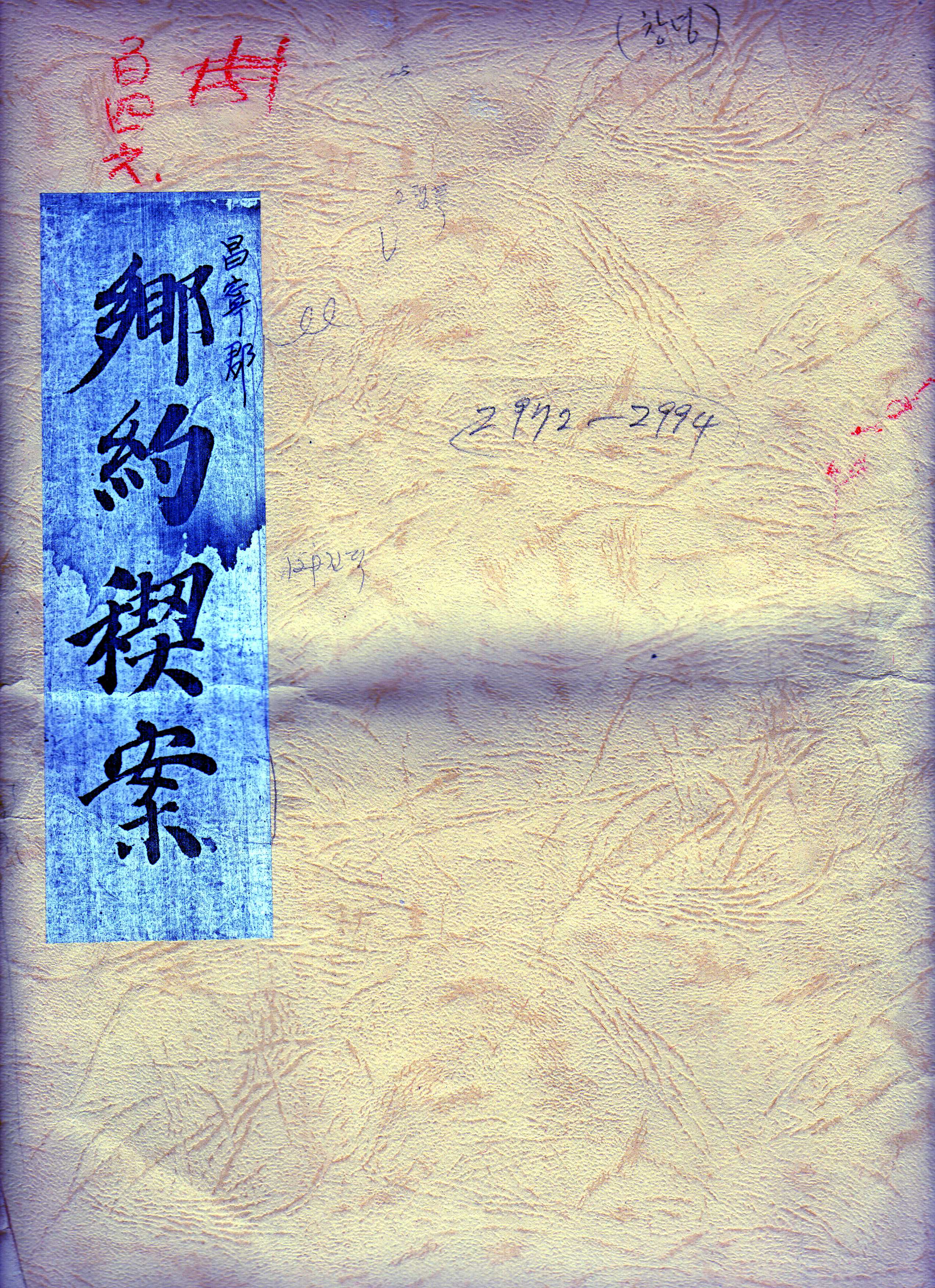

1902년 慶尙南道昌寧君에서 작성된 鄕約稧案으로 향약계의 계원 명단과 운영 규칙인 9개조의 節目을 수록

鄕約稧案

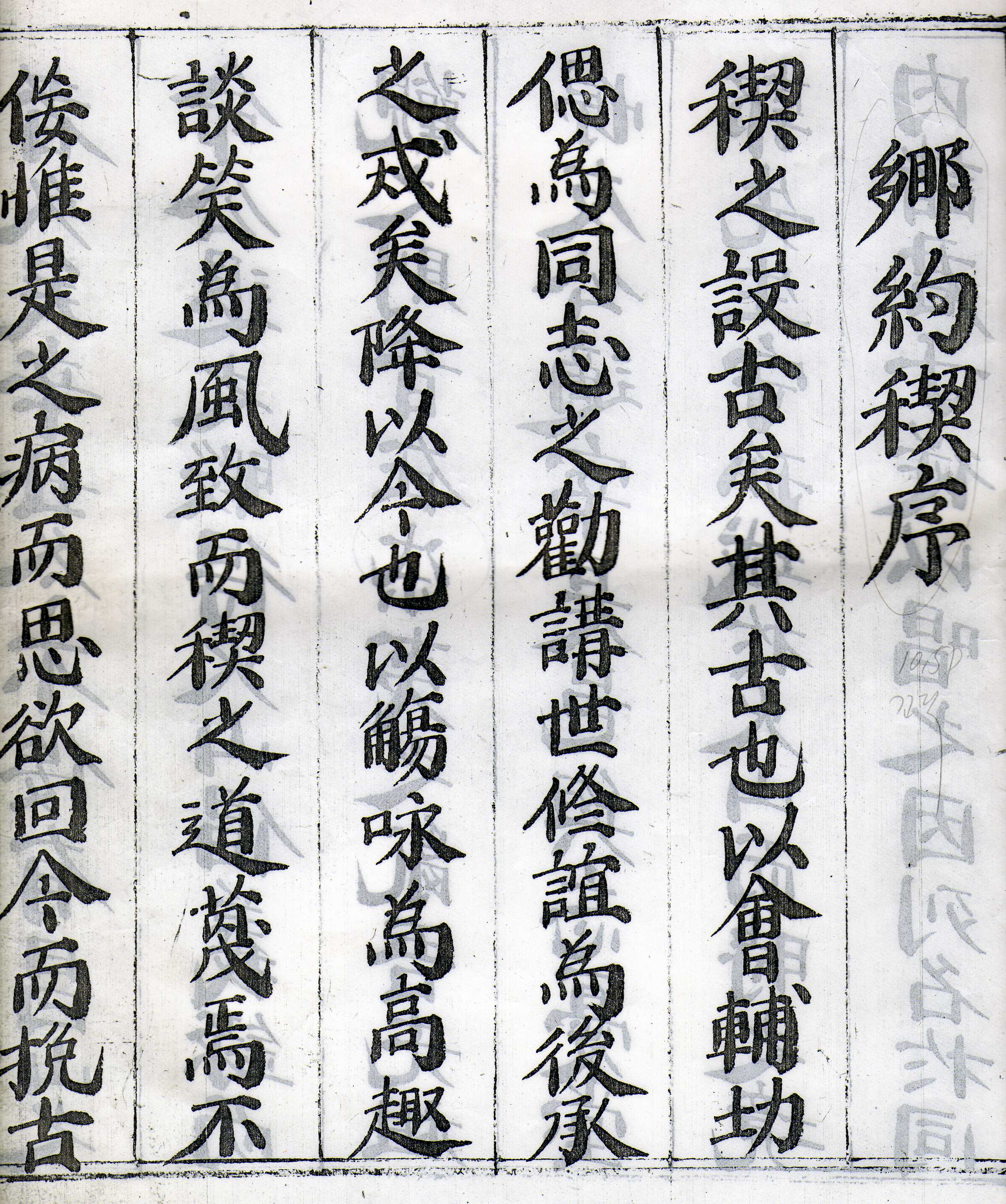

鄕約稧序, 節目, 稧案

[내용 및 특징]

鄕約稧案은 昌寧鄕案의 전통을 계승하여 만들어진 것이다. 창녕에서는 1600년부터 1823년까지의 향원 명부를 기록한 향안이 전해져 내려오고 있다. 향안에 기록된 자는 해당 고을의 留鄕所와 鄕廳 운영에 관여하였다. 유향소와 향청은 조선시대 監司, 守令으로 이어지는 관치행정 기구에 대항하여 조직된 일종의 지방자치 기구로 지역별, 시기별 차이가 있지만 대략 17세기를 전후하여 재지사족에 의해 장악되었었다. 창녕에서는 임진왜란 직후인 1600년 처음 향안 입록 기록을 확인할 수 있는데, 이를 주도한 세력은 임진왜란 당시 창의 경력이 있었던 의병장 출신 사족들이다. 이들은 창의 경력을 바탕으로 전란 후 향촌 복구를 주도할 수 있었으며, 아울러 향안 작성을 통해 사족 중심의 향촌지배질서를 확립하려 했던 것이다.

초창기 향안은 엄격한 향안 입록 규정을 제정하여 吏族이나 富戶와 같은 신흥사족들의 참여를 제안하는 등 폐쇄적으로 운영되었지만 17세기 중반 이후부터는 향안의 권위가 약화되고 운영상의 파행이 나타나게 되었다. 먼저 1654년 시행된 營將事目은 座首에게 영장을 보좌하는 임무가 부여됨으로써 사족의 鄕任 기피 현상이 발생하였다. 또한 중앙 권력의 閥閱化에 따라 지방 사족의 관로 진출이 어려워지자 사족들은 향촌 내 지위 유지에 주력하였고, 이 가운데 사족들 간의 많은 갈등이 야기되었다. 여기다가 사회, 경제적 변화에 따라 새롭게 사족으로 성장한 新鄕 세력이 향권 도전의 일환으로 향안 입록을 도모하는 과정에서 舊鄕, 즉 전통 사족과의 갈등이 나타났다. 이상의 複雜多岐한 현상이 향안 권위의 약화와 향안 입록의 파행을 초래했던 것이다. 이와 같은 이유로 창녕에서도 1823년을 마지막으로 향안 작성이 더 이상 이루어지지 않았다.

그러한 가운데 1902년 수령이었던 朴在華와 기존 향안 입록자의 후손이 중심이 되어 창녕향안의 전통을 계승하기 위한 향약계안이 만들어지게 되었다. 당시 향약계안의 작성은 초창기 재지사족의 향촌 내 지배질서 강화의 목적과는 차이가 있다. 한말 향청이 폐지됨으로써 실질적으로 향안의 행정적인 의미는 상실하였으나, 향안 입록자 후손들 간의 결속력을 다지고 지역 내에서 각기 가문의 우월성을 입증하기 위한 의도가 다분했던 것이다. 향약계안은 모두 세 부분으로 구성되어 있는데, 먼저 향약계 결성을 주도했던 창녕군수박재화의 序文, 향약계 운영 규칙을 제정해 놓은 9개조의 節目, 그리고 향약계 계원 명단으로 이루어져 있다.

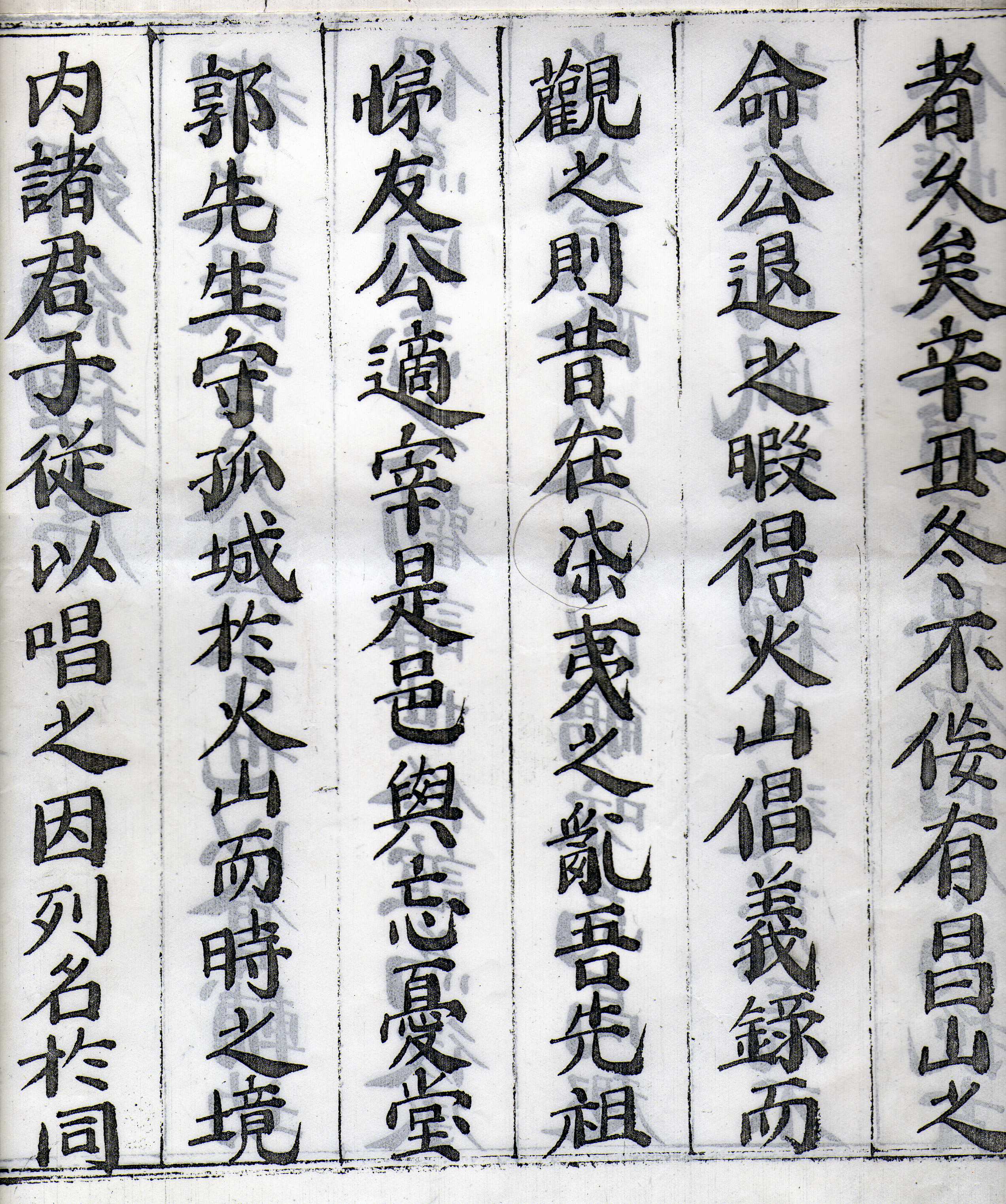

서문에는 향약계 결성의 목적과 의의가 언급되어 있다. 먼저 稧의 의의는 會輔함으로써 同志 간에 勸講하고 대를 이어가며 誼를 닦아 후대의 사람들을 警戒하는데 있으나, 지금은 세속이 타락하여 모여서 술 마시며 시를 읊는 일을 고상한 취미로 알고 談笑하는 것으로 선비의 風致로 하게 되어, 稧의 道가 없어짐으로 나는 이런 일들을 잘못이라 생각하고 지금이라도 옛 정신을 挽回하려는 생각을 가지게 되었다고 밝히고 있다. 그러던 중 辛丑年(1901) 겨울 군수로서의 공무를 마친 여가에 火旺山倡義錄을 보니 임진왜란 때 자신의 선조 悌友公이 이 邑의 수령으로 재임하면서 忘憂堂 郭先生과 火山에 孤城하였는데, 이때 참여한 이 고을의 여러 인사들의 이름이 火旺山倡義錄에 열거되어 있었다고 한다. 이에 지금 그 후손들이 창의했던 선조들의 정신을 쫒아 藍田呂氏의 향약정신을 바탕으로 立約하는 것이 적절하다고 말하고 있다. 그렇게 修稧함으로써 이 案을 보면 임난 당시 선조들의 구국충절과 喊聲血痕이 점철된 창의록을 오늘에 보는 느낌이 생기게 될 것을 바란다며 서문을 마치고 있다.

서문에서 주목할 점은 향약계의 구성원이 화왕산창의록 수록 인물의 후손이라는 점이다. 앞서 언급하였듯이 창녕향안은 임진왜란 당시 창의 경력을 보유한 인사들이 주축이 되었다. 특히 화왕산성에서의 孤城 참여 여부가 큰 기준이 되었다. 丁酉再亂으로 다시 창녕이 왜군에게 점령되자 郭再祐가 昌寧, 玄風, 密陽, 靈山 등 인근 고을의 인사들을 거느리고 화왕산성에 들어가 그곳을 지켰는데, 그때 참여했던 인사들 이름이 『火旺山城同苦錄』에 열거되어 전해져 내려오고 있다. 박재화가 언급한 화왕산창의록은 바로 『火旺山城同苦錄』을 지칭한 것으로 생각된다. 한편, 서문을 작성한 박재화는 당시 창녕의 수령을 역임했던 朴慶傳의 후손이다. 임진왜란 당시 선조와 창녕과의 인연을 매개로 향약계 결성에 참여 할 수 있었다. 또한 창녕의 사족들도 박재화를 향약계에 참여시킴으로써 향약계 결성에 있어 관권의 협조를 얻을 수 있는 여지를 마련했던 것이다.

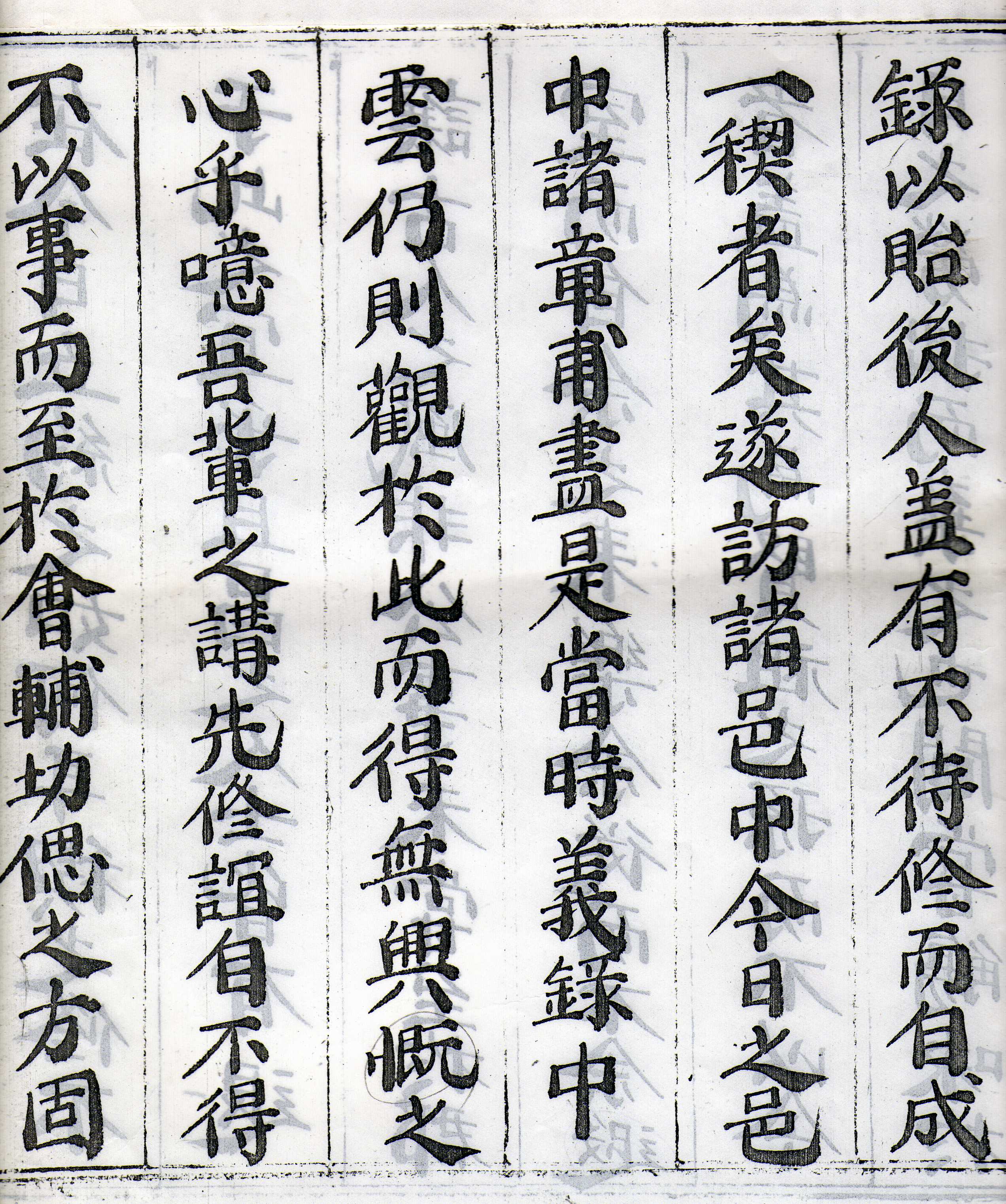

서문 다음에는 9개조의 향약계 절목이 나열되어 있는데, 대략적인 내용은 다음과 같다. 一. 이 계는 선조의 誼를 익히고 후세들에게 경계함을 계승하고자 함이니 각자 권면하는 것을 영원토록 도모한다. 一. 계는 향약으로 명칭하였으니 조례는 남전여씨 향약의 舊規를 따른다. 一. 계원 중 중견이 되고 유력한 자, 두셋을 有司로 두어 錢穀을 맡게 한다. 一. 계의 전곡을 내는 날짜를 어기면 계중에서 聲討한다. 一. 전곡을 유사에게 전담시켰으니 관리가 소홀함이 있을 때는 유사가 책임지고 納入케 한다. 一. 계원 중 吉凶事에 부조나 賻儀하는 것은 3년 후 전곡이 조금 불어날 때 그 방법을 정한다. 一. 계원은 각지에 산재에 있더라도 喪葬 때에는 弔喪하고 問慰하여 다른 친지와 달리한다. 一. 매년 契會는 2월 15일로 정한다. 一. 이후는 추가 入稧를 불허한다.

기본적으로 성리학적 생활행동 규범이 반영된 藍田呂氏鄕約을 바탕으로 하고 있음이 확인된다. 길흉사 때의 상부상조 규정은 실질적인 향약계의 기본 운영 방향이다. 추가 入稧의 불허는 계원 상호 간의 결속력 강화, 즉 창녕향안 입록자 후손들 간의 배타적 운영 의도가 반영되어 있다.

절목 다음의 稧案에는 군수박재화를 비롯하여 모두 202명의 이름이 확인된다. 淸道 출신의 군수 박재화를 제외한 201명의 기재 인물 姓貫은 모두 14개가 확인되며, 昌寧成氏 59명, 光州盧氏 32명, 瑞興金氏 22명, 晉州河氏 20명, 密陽楊氏 15명, 長淵盧氏 13명, 昌寧曺氏 8명, 碧珍李氏 7명, 光州李氏 7명, 坡平尹氏 5명, 晉州姜氏 4명, 夏山長氏 4명, 密陽孫氏 4명, 文化柳氏 1명 순으로 나타난다. 이중 높은 비중을 차지하고 있는 성관은 단연 창녕성씨와 광주노씨이다. 1600년에서 1823년까지 작성된 창녕향안 입록자는 모두 786명인데 여기서도 창녕성씨와 광주노씨의 비중이 높다. 향안에서의 두 성씨는 모두 392명으로 전체 입록자 중 49.9%를 차지하고 있음이 나타났다. 그 후손들이 중심이 되어 결성한 향약계안에서도 두 성씨는 총 91명이 나타나 전체 비율의 45.3%로 거의 절반가량을 차지하고 있다. 조선중기 이후 향안을 매개로 한 창녕의 鄕權이 창녕성씨와 광주노씨 두 가문 중심으로 운영되었음을 알 수 있게 해준다.

[자료적 가치]

韓末 昌寧 지역 재지사족들의 동향을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 조선중기 이후 지역 사족들은 鄕案을 매개로 향권에 관여해 왔다. 하지만 17세기 중반 이후 향임의 권위약화와 複雜多岐하게 나타난 사족들 간의 갈등으로 인해 향안 작성의 파행이 증가하게 되었다. 이러한 이유로 창녕에서도 1823년을 마지막으로 향안 작성은 더 이상 이루어지지 않았다. 그런 가운데 1902년 결성된 향약계는 조선중기 이래 유지되어 왔던 창녕향안의 전통을 계승하고자 하는 의도에서 조직되었다. 향청의 폐지로 향안의 행정적인 의미는 상실하였으나, 과거 선조들의 이름이 명시되어 있는 향안을 복구한다는 의미에서 향약계가 만들어진 것이다. 즉 과거 창녕향안에 입록되었던 선조들의 지역 내 위치를 계승받아, 신분제 폐지로 지역 내에서 약화되어 가고 있던 전통적 사족 가문의 입지를 강화하려는 의도가 반영된 자료이다.

『嶺南士林派의 形成』, 李樹健, 嶺南大學校 出版部, 1979

『大邱史學』26, 申正熙, 大邱史學會, 1984

『第1回 韓國學 國制學術會議 論文集』, 가와시마 후지야, 韓國精神文化硏究院, 1979

『昌寧郡誌』, 昌寧郡誌 編纂委員會, 昌寧郡誌 編纂委員會, 1984

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 민음사, 1990

이광우