[내용 및 특징]

우리나라에서 향약은 조선 중기 이후 재지사족 주도로 실시되었으며, 지역과 시기, 운영 목적에 따라 다양한 형태로 존재하였다. 특히 재지사족들은 성리학적 생활규범인 향약을 고을의 자치행정 기구인 留鄕所의 鄕規에 접목시켜 시행함으로써 재지사족 중심의 향촌지배 질서 확립을 도모해 나갔다. 고을 단위의 향약은 대체로 재지사족의 정착이 활발하게 이루어진 곳일수록 이른 시기에 시행되었다. 재지사족의 정착이 빨랐던 慶尙道尙州牧에서는 늦어도 16세기 중엽 무렵부터 향약 시행을 확인 할 수 있다.

상주목에서의 향약은 17세기에 가장 활발하게 시행되었다. 고을 단위의 향약 이외에도, 거주지 인근을 중심으로 한 上下合契 형식의 洞約들이 결성되기도 하였다. 그러나 고을 단위의 향약은 17세기 중반 이후 사회,경제적 변화에 따라 複雜多岐하게 나타난 신분 간 또는 사족 간의 갈등으로 원활하게 시행될 수가 없었다. 상주목에서도 다양한 양상의 갈등이 야기되어 지역 공론에 의한 향약 운영이 어려웠으며, 18세기 후반부터는 향약 구성원의 명부인 鄕案 작성이 파행되기까지 이르렀다. 이러한 향약의 파행은 곧 지역 내 전통적 사족의 지위약화에서 비롯된 것이다.

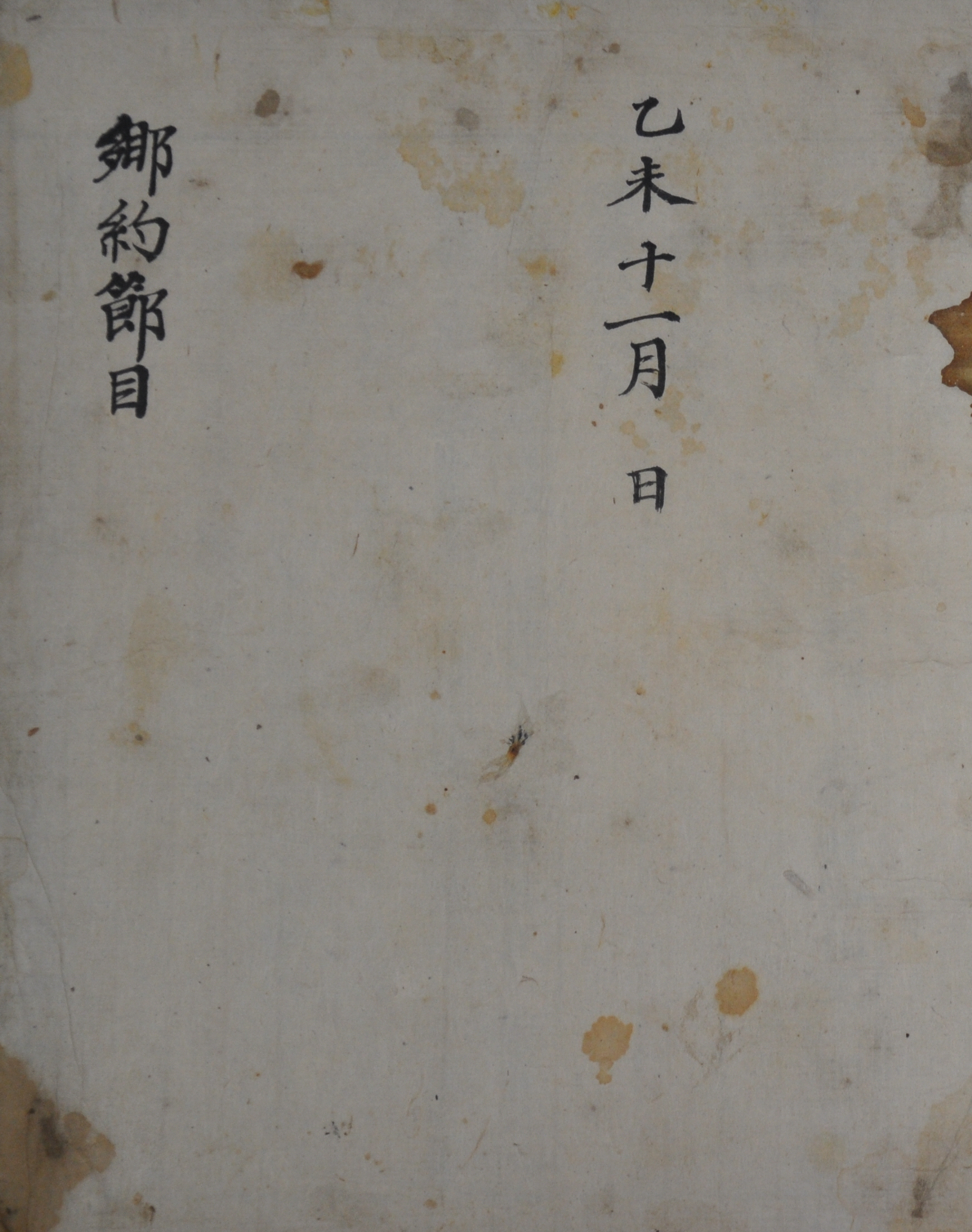

그러한 가운데 향약의 복구를 통해 사족 중심의 향촌지배질서를 복구하려는 움직임이 나타났으며, 상주목에서는 재지사족 趙㯖 등의 주도로 1835년 새롭게 향약 규정이 마련되었다. 이때 제정된 향약은 시의에 따라 舊規를 가감한 것으로, 제 규정과 관련 稟目 등은 ‘鄕約節目’이라는 제목으로 엮여졌다. ‘향약절목’의 구성은 鄕約四條, 退溪李先生鄕約 附, 新增約條, 時弊增補, 稟目, 題辭, 各面都約正望記 순으로 이루어져 있다.

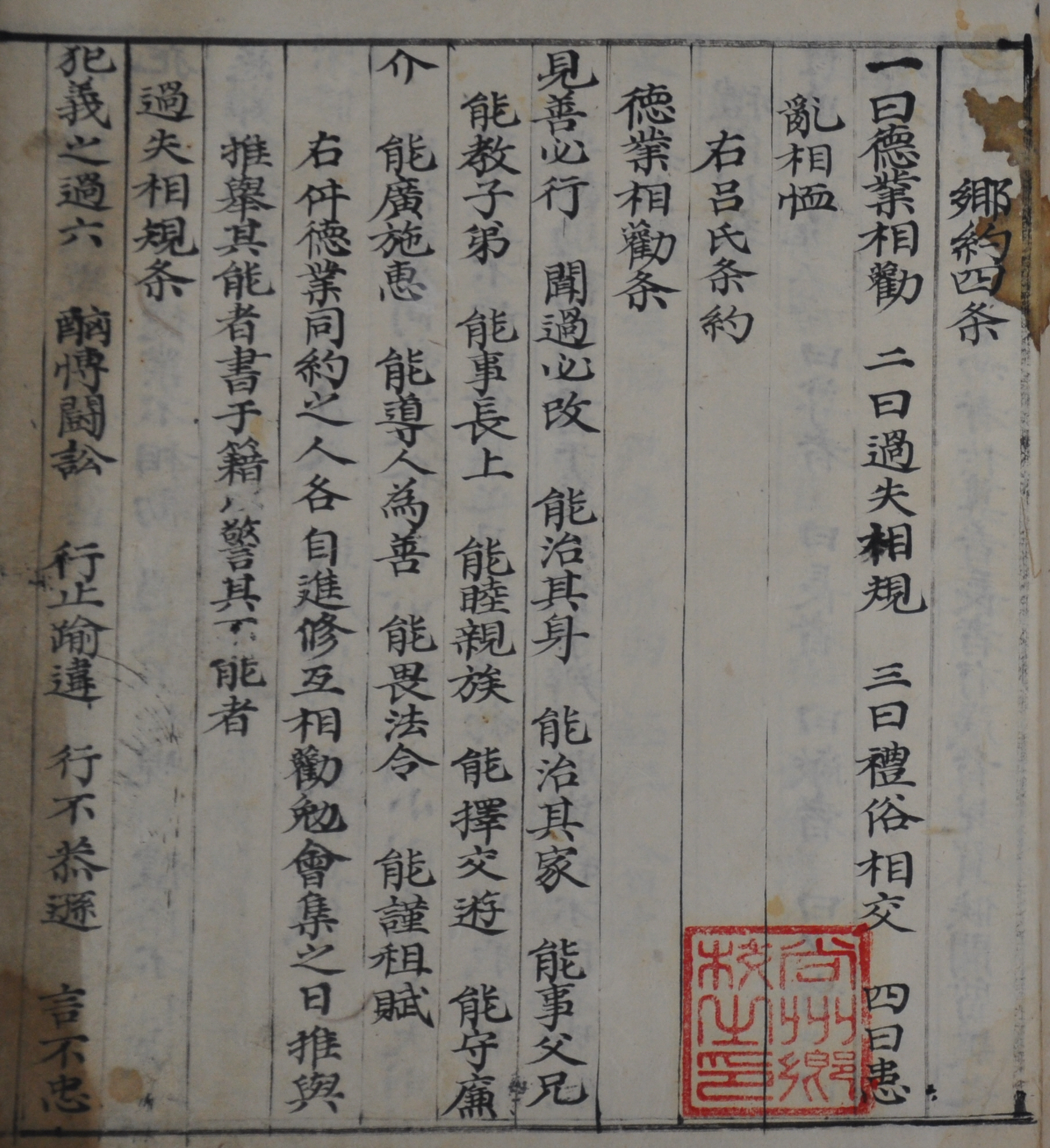

먼저 향약사조는 呂氏約條와 朱子增損約條로 이루어져 있다. 여씨약조는 北宋 때 藍田에서 제정된 呂氏鄕約의 4대강령으로 德業相勸, 過失相規, 禮俗相交, 患難相恤이다. 주자증손약조는 南宋의 주자가 여씨향약을 시의에 맞추어 각 강령별로 세부 사항을 보완한 朱子增損呂氏鄕約을 간추린 것이다. 첫 번째 덕업상권은 見善必行 이하 13개조로 이루어져 있으며 會集하는 날에 능한 자와 그렇지 않은 자를 각각 籍에 기재한다고 나타나 있다. 실재 23개 덕목 중 10개조가 빠진 것이다. 과실상규는 犯義 과실 6개조, 犯約의 과실 4개조로 주자증손여씨향약과 동일하나 不修의 과실은 3개조로 2개조가 빠져 있다. 예속상교에서는 尊卑輩行, 造請拜揖, 請召迎送, 慶吊贈遺를 간추려 놓았으며, 환난상휼에서는 상휼의 대상이 되는 水火, 盜賊, 疾病, 死喪, 孤弱, 誣枉, 貧乏 7개조를 나열한 정도이다. 마지막에는 讀約하는 날 모이고, 約任과 尊卑에 따라 인사하는 절차를 간략하게 설명하고 있다.

이어 부기된 퇴계이선생향약은 1556년 退溪가 자신의 고향인 慶尙道禮安縣에서 실시하기 위해 제정한 향약이다. 「鄕立約條」라는 제목으로 엮여져 있는데, 퇴계향약 또는 예안향약이라고도 불린다. 퇴계향약은 향촌자치기구인 留鄕所의 鄕規에 향약을 접목시킨 것인데, 퇴계문인들의 활발한 활동 덕분에 인근 고을을 비롯한 많은 영남의 고을에서 퇴계향약이 실시될 수가 있었다. 퇴계향약은 향약의 4대강령 중 과실상규 부분이 강조되어 있다. 인륜, 행동거지, 約會에서의 자세 등을 輕重에 따라 極罰, 中罰, 下罰로 나누었다. 이는 다시 상중하로 나누어 관사에 알려 科罪하거나, 不通水火(이웃과의 왕래를 금함), 削籍, 損徒하는 등 자체적으로 施罰하였다. 특히 퇴계향약에서는 주자증손향약과 달리 元惡鄕吏(으뜸가는 포악한 향리), 人吏民間作弊者(아전으로 민간에 폐를 끼치는 자), 貢物使濫徵價物者(공물 값을 과다하게 징수하는 자), 庶人凌蔑士族者(서인으로 사족을 능멸하는 자)의 조항을 별도로 제정해 놓았다. 향약을 통해 향촌에서 사족의 지위를 확고히 하고, 하층민 특히, 지역 내 행정권을 가지고 있으며 사족의 지위에 직접적으로 도전할 수 있는 中人 계층을 통제하려는 의도가 반영된 것이다. 그런데 퇴계이선생향약은 퇴계향약을 본 따 간추렸으나, 몇 개 조항에 있어서는 차이가 나타난다. 이중 극벌 조항은 모두 5개조인데 親戚不睦者와 庶孼凌嫡者는 퇴계향약의 극벌에 없는 조항이다. 특히 서얼 관련 조항은 적서의 구별을 엄중히 하려는 당시 상주지역 사족들의 의도를 살펴 볼 수 있는 부분이다.

신증약조는 향약절목에서 새롭게 제정한 규정으로 모두 8개조이며, 下人 관련 조항 12개조가 부기되어 있다. 신증약조 8개조의 대상은 사족이다. 송사를 즐기는 자, 타인의 墳山을 빼앗는 자, 禁葬을 어기는 자, 타인의 토지를 침탈하는 자, 公廨를 출입하며 사사로움을 꾀하는 자, 염치없이 公任을 다투는 자, 常漢과 어울리며 명분을 문란케 하는 자, 나라에 납부할 곡식으로 부정한 이익을 꾀하는 자가 해당된다. 사족의 신분으로 하층민을 침탈하거나 부정을 저지르는 행위를 규제하는 조항이다. 하인 조항 12개조는 하층민을 대상으로 한다. 일부러 불을 질러 소란을 일으키는 자, 야밤에 偸葬하는 자, 양반을 능욕하는 자, 남자임에도 여자로 속여 관청을 기만하는 자, 나이를 높여 恩爵을 濫受하는 자, 농기구와 농우를 서로 빌려 주지 않는 자, 농사지을 곡식의 相換을 하지 않는 자, 술에 취해 거리에서 싸우는 자, 외람되게 屋轎를 타는 자, 시부모를 욕하는 자, 승려로 머리를 기르고 閭閻에서 간통을 저지르는 자, 人吏로 민간에서 作弊를 저지르는 자가 해당된다. 신분에 맞는 행실과 농업의 충실을 강조하고 있으며, 조세의 탈피를 직접적으로 규제하는 조항으로 이루어져 있다. 이상의 조항은 고을 전체에서 시행되며 各面에서 별도로 처리한다고 나타나 있다. 즉 봄, 여름, 가을, 겨울의 첫 달 초하루에 모여 이상의 일들을 처리하도록 규정하고, 문서연락은 各洞, 各里의 所任이 돌아가며 맞는다고 했다.

시폐증보는 9개조로 당대 사회적으로 문제가 되는 것들이다. 9개조의 시폐를 나열해 놓고, 이를 범하는 자가 있을 경우 정도에 따라 鄕約所에서 처리함을 명시하였다. 시폐증보 첫 번째는 儒宮之幣이다. 근래 향교가 全廢되어 사족들이 염치와 예방을 잃어버리고 임원들은 濁亂하게 되었으며, 백성을 침탈하고 있는 실정이니 앞으로 향약소에서 직접 중벌로 다스린다고 나타나 있다. 두 번째는 豪右之幣이다. 상주목에는 원래 豪右의 無斷이 경우가 없었으나 근래 豪右들이 명분을 문란케 하고, 백성들에게 이자를 받고 돈을 꾸어주며 침탈하고 있다며, 이들은 앞으로 향약소에서 먼저 중벌로 다스린다고 하였다. 세 번째는 倉庫之幣이다. 창고의 곡식은 生民을 위해 원래 半分半流하는 것이 원칙이나 간사한 아전들이 환곡에 돌과 쭉정이를 넣어 허수를 채우는 폐단을 저지르고 있는 실정이라 하였다. 아전의 농간으로 백성들은 뼈를 깎는 고통을 당하고 있으나 관청에서는 이러한 사실을 제대로 파악하지 못하므로, 이러한 일들이 발생하면 직접 관청에 보고한다고 했다. 네 번째는 將差之幣이다. 將差는 관령을 받들어 환곡과 조세를 감독하는 것이 원래 임무이나 근래 이 무리들이 公任을 제대로 수행하지 않고 양반을 능욕하며 민간에서 작폐를 저지르고 있으니, 향약소에서 직접 관청에 보고하여 엄하게 다스릴 것을 청한다고 하였다. 다섯 번째는 常漢犯分之幣이다. 근래 기강이 무너져 양반을 능욕하며 茶飯으로 보는 실정이라며 이후 양반 능욕자는 먼저 향약소에서 매로 다스리고, 강경하게 따르지 않는 자는 관청에 보고하여 처벌을 청한다고 했다. 여섯 번째는 布結再徵之幣이다. 結卜은 양반과 상한이 모두 부담하는 것인데, 근래 養戶의 무리들이 立戶를 많이 내세워 규정보다 많은 조세를 거두고 관청에는 제대로 납부하지 않고 있음을 지적하였다. 그리고 그 말미에는 부족한 結卜을 軍布의 再徵으로 채우고 있어 그 폐가 극에 달했으니, 향후 養戶의 폐단을 금하며, 범하는 자는 향약소에서 관청에 직접 알려 엄히 다스린다고 하였다. 일곱 번째는 陳浦還起之幣이다. 書員들이 관령을 빙자하여 隱結의 폐단을 저지르고 있음을 지적하였다. 그들은 자의대로 10리의 모래사장을 還起가 가능한 白地와 靑山으로 위조해서 공공연히 침탈하여 백성의 살을 깎는 고통을 주고 있으니, 量田을 기다려 이러한 폐단이 없도록 해야 된다고 하였다. 여덟 번째는 軍政逃故塡代之患이다. 軍籍은 국가 정책의 급선무이나 도망과 사망으로 비워진 군정을 채우는데 많은 폐단이 일어나고 있다고 하였다. 閑丁으로 군정을 채우기 위해 驛屬과 冒錄한 자를 색출해야 되는데, 모록한 자의 경우 권세 있는 사대부에 청탁한 자가 많다고 하였다. 이에 향약소에서 사대부로 이를 저지르는 것을 嚴斥한다고 했다. 아홉 번째는 都結利害之幣로 도결의 利害를 사족의 입장에서 설명하고 있다. 山倉에 下納하는 것과 각종 役을 都結所에서 區處하여 그 남는 것으로 향교와 客館을 수리한다면 大小民에게 모두 이득이 될 것이라며 향약소에서 건의하는 내용이다.

시폐증보 다음에는 稟目과 題辭가 수록되어 있다. 먼저 품목 앞에는 鄕約舊規가 주자와 퇴계의 것을 근본으로 하되, 時宜에 따라 몇 조항을 추가했다고 하였다. 아울러 이상의 제 규정에 約正의 성명을 적어 成冊하여 상주목사에게 향약 시행을 건의하는 품목을 올리게 되었음을 밝히고 있다. 품목은 1835년 11월에 前承旨 조덕을 비롯해 모두 13명이 연명으로 올린 것이다. 품목에서는 근래 풍속이 투박해지고 세속이 무너지는 현실을 한탄하며, 이를 바로 잡기 위해서는 반드시 향약이 시행되어야 함을 강조하고 있다. 향약 시행의 당위성과 동기, 그리고 각종 時弊가 있음을 상주목사에게 알리고 있는 것이다. 이에 상주목사도 題辭를 통해 향약의 중요성을 동감하고 있다. 그러나 향약이 煩文으로 나열되고 시행하기 어려우니 이를 참작하여 시의에 맞게 하는 것이 옳을 것이라 하였으며, 시폐증보에 있어서는 관민이 힘을 합쳐 폐단을 없애야 된다고 하였다. 그리고 향약 시행을 맡을 有司를 잘 얻는 것이 중요하다고 언급하며 제사를 마치고 있다. 한편, 당시 상주목사로 부임된 자는 李㝡在로 확인된다. 이최재는 그 해 5월에 상주목사로 부임했었다.

마지막에 수록된 各面都約正望記는 상주목 各面의 도약정을 맡을 후보 한 명씩을 적기한 것이다. 1835년 11월의 품목을 주도했던 조덕을 비롯해 12명이 기재되어 있다. 당시의 面里制에 따라 적게는 1개면, 많게는 4개면을 묶었으며 각각 도약정을 배정하였다. 각 면의 도약정은 해당 면을 대표하던 재지사족으로 구성되었으며, 향약을 통해 해당 지역을 자치적으로 통제하는 임무를 부여 받았던 것이다.

[자료적 가치]

19세기 향약 시행의 추이와 상주지역 재지사족들의 향촌지배 동향을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 고을 단위의 향약은 조선시대 지방자치기구인 유향소의 제 규정인 鄕規와 접목되어 운영되었다. 재지사족들은 향약 시행을 통해 재지사족 중심의 향촌지배질서 확립을 도모하였다. 재지사족 중심의 향약 시행이 가장 활발했던 시기는 17세기 전반이다. 경상도상주목에서도 16~17세기 재지사족 중심의 향약이 활발하게 시행될 수 있었다. 그러나 17세기 중엽 이후 사회,경제적 변동에 따른 각종 사회적 갈등이 야기되어 원활한 향약 시행이 어렵게 되었으며, 18세기 후반 무렵에는 상주목에서의 향약이 파행되기도 하였다. 이는 곧 향촌 내 사족의 지위 약화와 맥을 같이한다. 이에 상주목의 재지사족들은 향약을 새롭게 시행함으로써 종전과 같은 사족 중심의 향촌지배질서를 복구하려 했다. 상주목 各面의 대표적인 사족들이 중심이 되어 시의에 맞추어 제 규정을 새롭게 제정하고, 향약소를 매개로 時弊를 바로 잡을 것을 다짐하면서 향약 시행을 상주목사에게 건의하게 된 것이다. 그러나 이때 마련된 鄕約節目이 사족들이 의도하는 바대로 제대로 시행되지는 않았던 것으로 여겨진다. 19세기 전반 사회,경제적 변화 속에 전통적 질서를 고수하려는 사족들의 여러 대응활동 중 하나로 살펴 볼 수 있는 정도이다.