[내용 및 특징]

조선시대 각 고을에는 지방자치기구인 留鄕所가 운영되고 있었으며, 조선후기에는 鄕廳이 그 전통을 계승하였다. 특히 조선중기 이후 향약 보급이 확산됨으로써, 향청의 제 규정인 鄕規를 향약이라 부르기도 하였다. 慶尙道善山府에서도 이러한 향약이 시행되었으며, 善山鄕校에 관련 자료들이 일부 전해지고 있다. 본 자료는 그 중에서도 1834년에 새롭게 제정된 향약 규정들을 선산의 옛 이름인 一善을 따서 「一善鄕約節目」이라는 제목으로 엮어 놓은 것이다.

「일선향약절목」 작성을 주도한 것은 선산부부의 蓮桂所에서 활동하고 있던 재지사족들이다. 연계소는 해당 고을의 文科 및 生進試 합격자, 그리고 그 후손들이 출입하며 상호 간 결속력을 다지고 때로는 고을의 時弊를 논의하기도 했던 곳이다. 1834년 선산 고을의 각종 時弊가 불거지자 연계소의 사족이 중심이 되어, 향약을 통해 그 문제를 해결하려 「일선향약절목」을 제정하게 되었다. 따라서 본 향약은 각종 時弊를 직접적으로 일으키기고 있는 鄕吏에 대한 통제가 주를 이루고 있다. 「일선향약절목」의 구성은 序文, 鄕約八條, 跋文, 營門踏印完議, 防弊節目, 追節目 순으로 이루어져 있다.

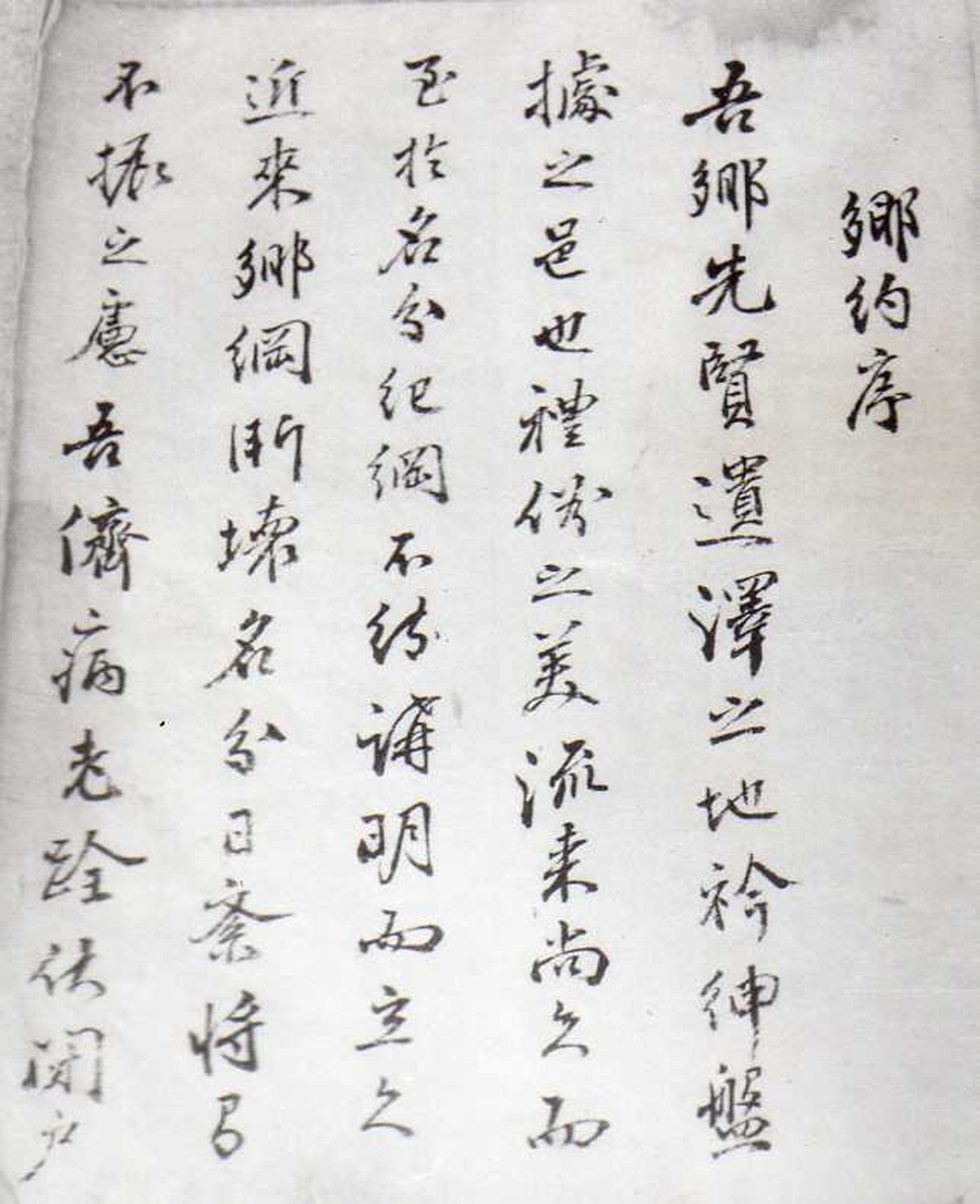

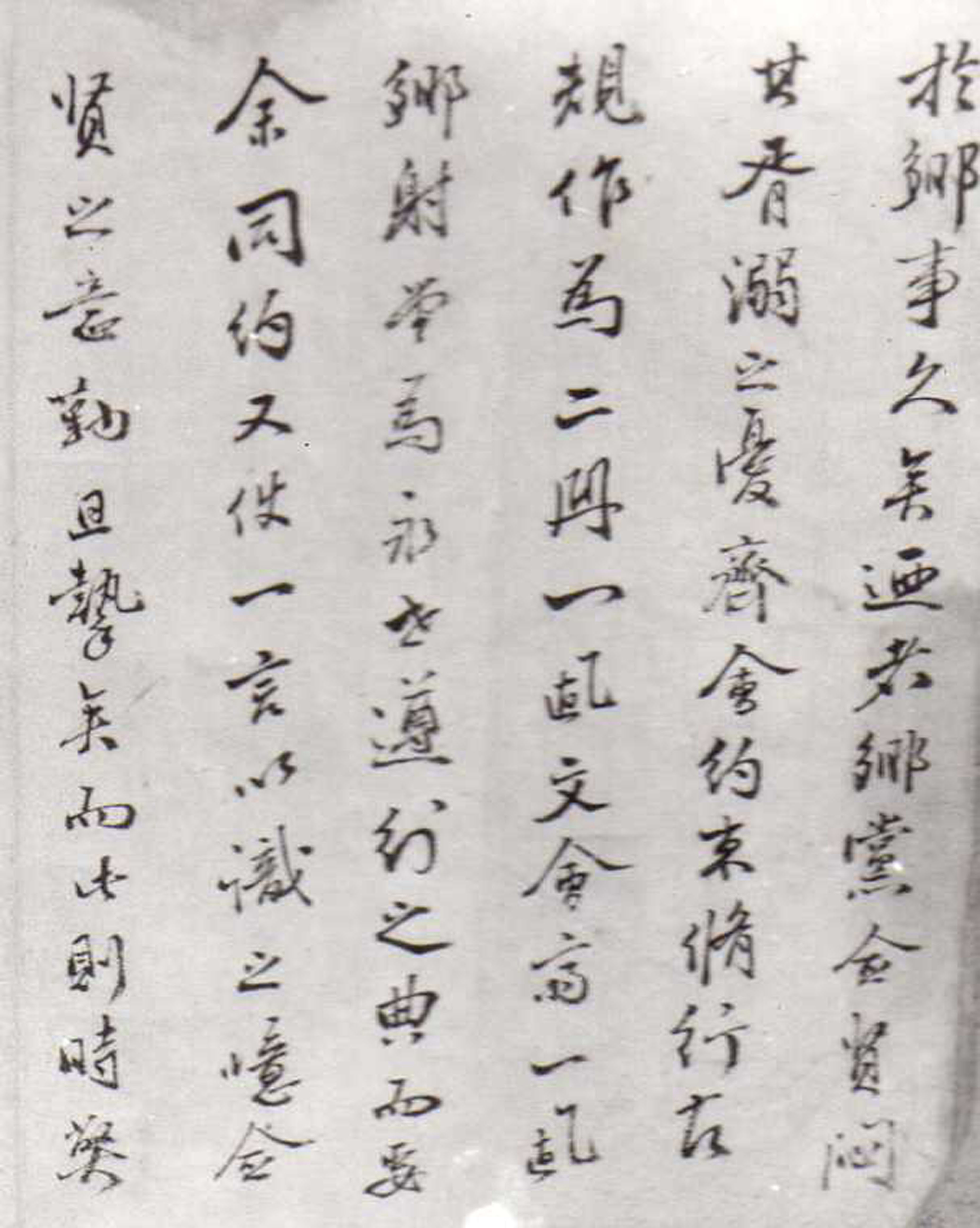

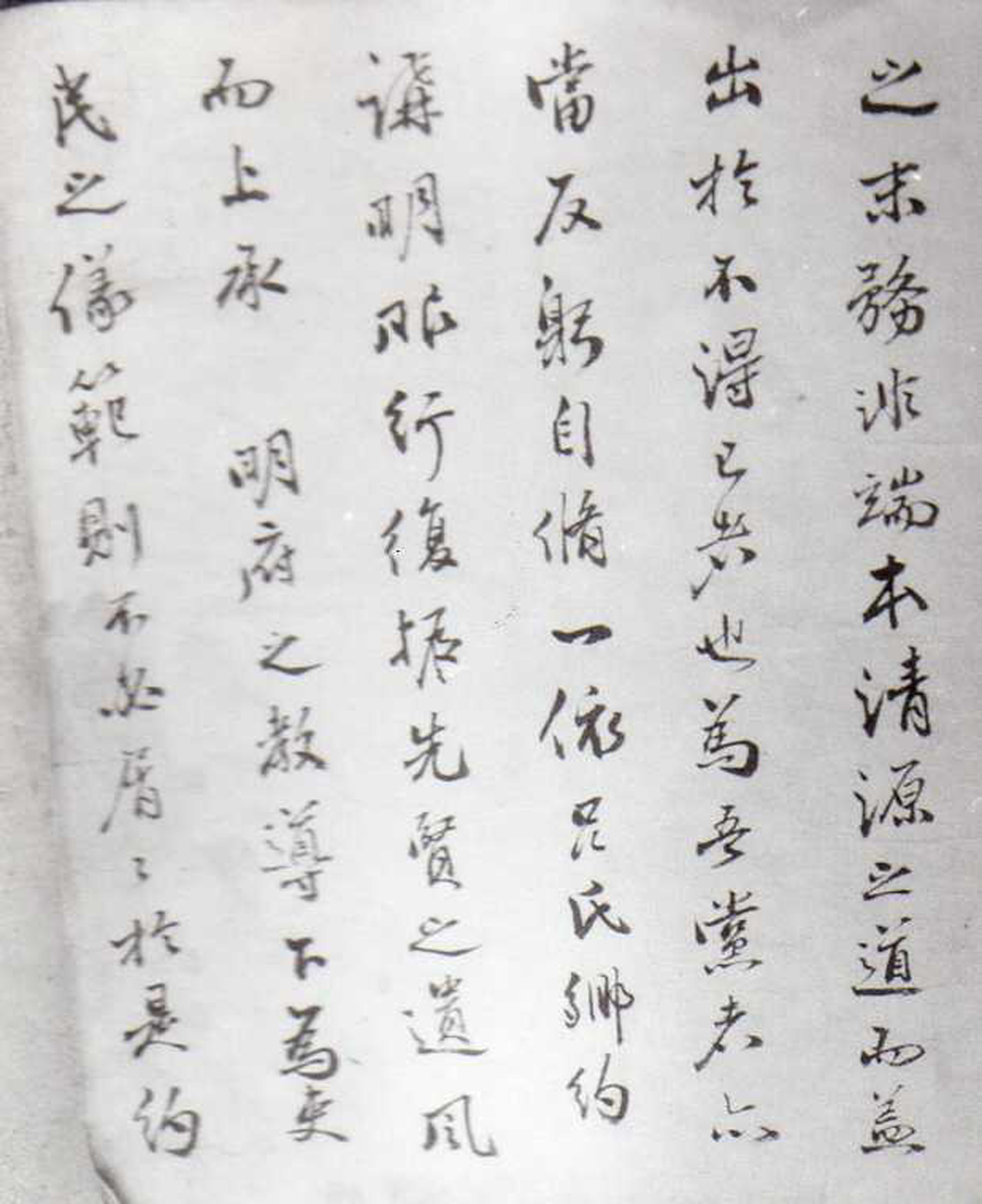

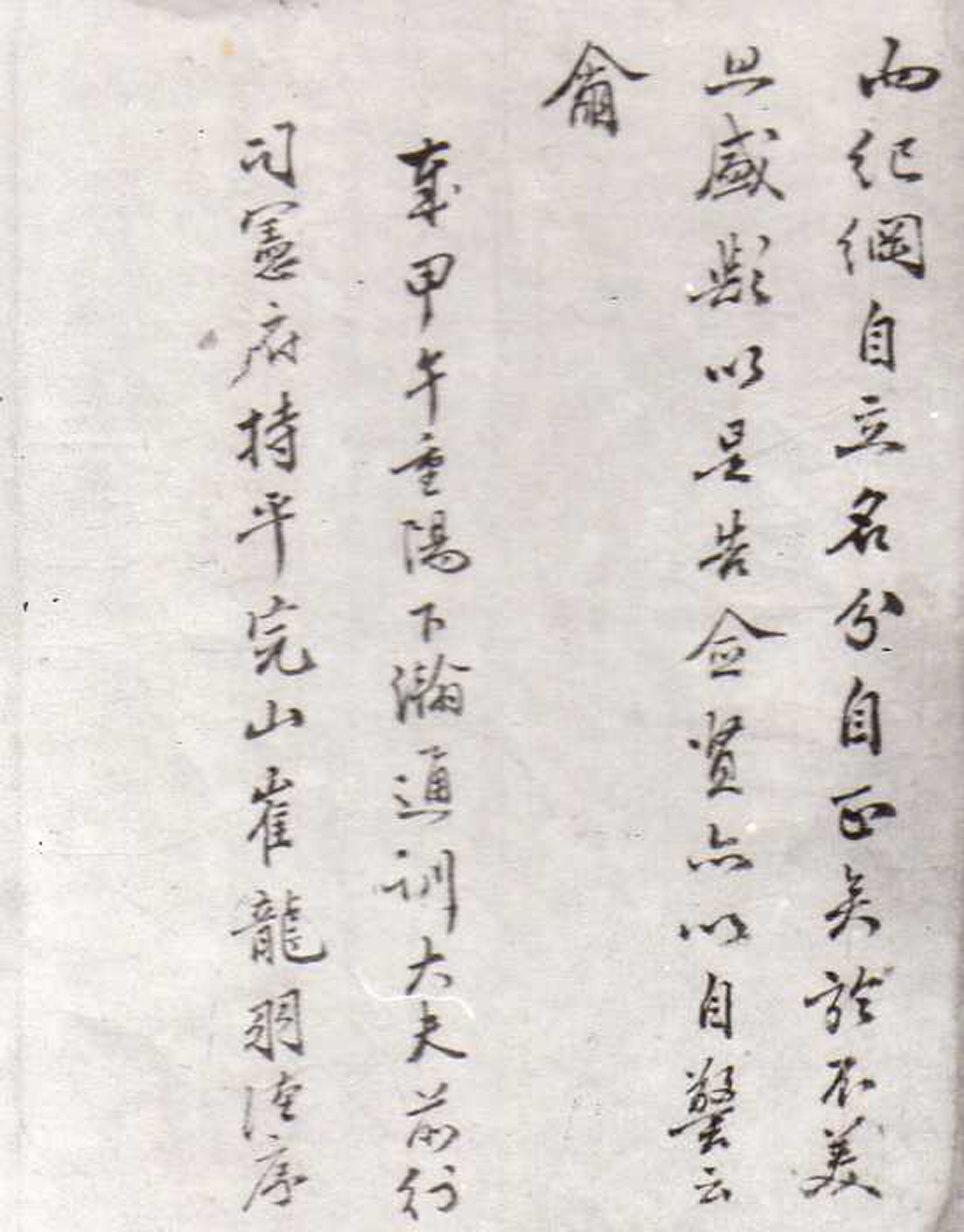

가장 앞에 수록된 序文은 1834년 9월 하순 司憲府持平을 역임했던 崔龍羽가 작성하였다. 최용우는 선산부를 대표하던 全州崔氏 가문 출신으로, 文科에 합격하고 중앙의 요직을 역임한 경력을 보유하고 있었기에 향약의 서문을 작성할 수가 있었던 것이다. 서문에는 향약이 시행되는 과정과 의의, 향약 諸賢들에 대한 당부가 언급되어 있다. 먼저 우리 선산은 先賢의 遺澤을 받은 곳으로 많은 인사들이 배출되었으며, 禮俗이 아름다워 명분이 지켜지고 기강이 바로 잡혔던 고을임을 자부하였다. 그러나 근래 고을의 기강이 점점 무너지고 명분이 문란해져 장차 不振해질 염려가 있음에도, 우리 무리들은 病老하여 아무것도 못하고 있다며 한탄하고 있다. 이에 고을의 僉賢이 점차 문란해짐을 근심하여 새롭게 約束하고 古規를 시행하게 되었으니 매우 다행이라 하였다. 이때 새롭게 제정된 향약 관련 자료는 두 권의 책으로 작성되었다고 한다. 그 중 하나는 文會齋에 보관되었으며, 나머지 하나는 향약에서 鄕飮酒禮를 시행하는 鄕射堂에 보관되었다. 문회재는 연계소와 마찬가지로 문과 및 생진시 합격자와 자제들이 출입하던 장소였다. 선산부의 문회재는 읍성 남쪽에 위치한 연계소 뒤에 있었다고 전해진다. 이어 최용우는 여러 인사가 부지런히 향약을 제정하였으나, 이는 時弊를 다스리는 末務로 근본을 바로잡고 근원을 맑게 하는 것은 아니라고 하였다. 부득이하게 시폐를 바로잡기 위해 향약을 새롭게 제정하였으니, 僉賢들은 각기 스스로 반성하고 자신을 닦을 것이며 呂氏鄕約을 하나 같이 준수해서, 先賢의 儒風이 다시 진작되기를 당부하고 있다. 아울러 위로는 明府, 즉 수령의 敎導를 이어 받고 아래로는 향약을 吏民의 儀範으로 삼는다면, 기강이 스스로 서고 명분이 바로 잡히게 될 것이라며 향약 시행을 찬하고 서문을 마치고 있다.

서문 다음에는 향약 구성원들이 스스로 닦아야 할 8개 조항이 향약8조라는 제목으로 수록되어 있다. 그 내용의 대략은 다음과 같다. 一, 六行을 닦고 六藝에 힘쓸 것이며, 『周禮』를 통해 鄕黨의 法을 규제할 것. 一, 모였을 때는 학문을 닦고 서로 仁으로 돕되, 『魯論』의 交友하는 방도를 講할 것. 一, 明誠兩進하며 敬과 義를 함께 세우되, 白鹿舊規를 따를 것. 一, 德業相勸과 過失相規는 藍田舊約을 따르되 이를 실추시키지 말 것. 一, 몸가짐과 태도가 순순하되, “軆夫子處鄕之道”를 본받을 것. 一, 王道易易하니, 鄕飮酒禮를 우러러 따를 것. 一, 마음을 쓰는 데에는 無偏無黨할 것. 一, 일을 할 때에는 同心, 同力으로 하고 사사로이 회피하지 말 것. 이상의 8조는 구성원, 즉 재지사족들이 항상 유념하고 닦아야 할 조항이다. 향약의 연원이 되는 『주례』의 육행과 육예, 『논어』에 나오는 孔子의 벗을 사기는 방법과 고을에 처할 때의 자세, 최초 향약인 北宋의 呂氏鄕約, 강학을 위해 제정한 朱子의 白鹿洞規, 朱子增損呂氏鄕約에 규정되어 있는 鄕飮酒禮 등을 통해 구성원들이 각자 자기규제에 노력할 것을 당부하기 위해 제정한 조항이다.

「일선향약절목」의 跋文은 金鱗壽가 작성하였다. 김인수의 본관은 義城으로, 의성김씨 일문도 선산부에서 어느 정도 족세를 떨치고 있었다. 그런데 발문 작성 당시 김인수의 직역은 生員이었다. 『司馬榜目』에는 비슷한 시기에 金鱗壽 대신 金麟壽라는 인물이 확인되어, 본 자료 작성 때의 오기일 가능성이 있다. 발문는 이상 향약8조의 중요성 강조와 철저한 시행을 당부하는 내용으로 이루어져 있다. 먼저 이상 8조는 尹友 城이 향약의 첫머리에 수록한 것이라 하였다. 김인수가 벗이라 밝힌 尹城의 이력에 대해서는 구체적으로 알려져 있지 않다. 김인수는 향약8조의 의의가 ‘先自治 後治人’에 있으니 곧 각종 폐단을 바로 잡는 근본이라 하였으며, 또한 그것은 옛 성현들이 행한 규례들로 그 중에서도 鄕飮酒禮가 지금의 폐단을 바로 잡는데 가장 중요한 제도라 하였다. 따라서 향음주례 때 두루 揖讓하는 사이에 自修하게 되고 어른들의 威儀에 절로 觀感하는 마음이 생기니 우리 동약의 선비들은 진실로 이것을 닦고 이루어 장차 한 고을의 폐단이 없어지도록 노력해야 된다고 당부하며 발문을 마치고 있다.

발문 다음에 부기된 營門踏印完議는 향약이 제정되던 1834년 10월 慶尙監營에서 발급해준 完議이다. 본 완의와 다음에 부기된 절목을 통해 「일선향약절목」 제정의 본래 목적을 확인 할 수 있다. 당시 선산부의 재지사족들은 부내에서 행해지고 있는 각종 시폐의 원인을 鄕吏들의 전횡으로 보았다. 이들의 전횡을 통제하기 위해 본 향약을 제정하게 되었으며, 실질적으로 향약을 통해 향리들을 통제하고 본 향약의 권위를 인정받기 위해 慶尙道觀察使에게 청하여 완의를 발급받은 것이다. 당시 완의를 발급해준 경상도관찰사는 徐憙淳이다.

본 완의에서는 먼저 백성들의 살과 뼈를 깎는 각종 폐단과 그들의 流亡에 대해 크게 안타까워하며, 그 원인이 오로지 鄕所에 아부하는 官首吏들이 奸頑하게 國穀을 탕진하며 사사로이 자신들에게 이익을 돌리고 있기 때문이라 지적하였다. 이러한 문제의 해결을 위해 우선적으로 예전과 같이 鄕所, 즉 향청이 제 구실을 해야 됨을 강조하고 있다. 우선 향청의 座首가 公兄, 즉 고을의 戶長, 吏房, 首刑吏를 鄕薦하는 것이 古規였으며 지금도 준행되고 있다고 하였다. 그리고 이와 관련하여 本廳, 즉 선산부의 향청에는 ‘非鄕薦不入(향천이 아니면 들이지 아니한다)’라는 5자가 揭板되어 있으나, 청탁을 통해 차용되기를 도모하는 이들이 매번 있어 향청을 탁란케 하고 있으니, 지금부터는 揭板된 古規에 따라 향천이 아니면 절대 들이지 말고, 혹 그런 자가 있으면 一鄕이 함께 功斥해야 된다고 하였다. 좌수와 같은 향임의 경우 17세기 중엽 이후 불거진 향임 권위의 약화와 향론 분열 등 複雜多技한 제 갈등 양상으로 一鄕 사족의 공론에 의한 선출이 파행되고 있던 상태였다. 즉 선산부의 향임도 선산부 사족들의 의론 불일치로 ‘非鄕薦不入’이라는 원칙이 제대로 지켜지지 않고 있었던 것이다. 이어 公兄은 고을의 官首吏여서 마땅히 관에서 차출해야 되나, 분수를 범하고 법을 능멸하는 완악한 향리가 있어 백성에게 해를 끼치면, 一邑에서 公會를 열러 파면을 청하고 관가에서는 엄격히 마땅한 자를 차출하면 영원히 폐가 없을 것이라 하였다. 그리고 吏輩들이 향중에서 작폐를 저지르지 못하게 하고, 이와 관련된 공회도 순조롭게 진행되어 명분을 바로세우며, 각종 폐단을 방지할 수 있도록 영구히 준행하기를 당부하며 완의를 마치고 있다. 향청 좌수를 비롯한 향임 선출을 엄중히 하고 공회를 통해 비리를 저지른 향리의 파면을 요청함으로써, 완악한 향리를 스스로 통제하라는 내용의 완의이다. 이상 완의와 같은 향리의 통제를 위해서는 우선적으로 향청 권위의 복구가 필수적이었다. 이에 향청 기능의 정상화를 위한 다음의 防弊節目을 마련하게 된 것이다.

防弊節目은 모두 9개조로 이루어져 있다. 1834년 11월 11일 「일선향약절목」 제정을 주도했던 연계소의 공회에서 마련한 것이다. 당시 연계소의 公司員은 崔震範, 李曄 2인이며, 日記有司는 朴來植, 田秉圭 2인으로 나타나 있다. 그 대략적인 내용은 다음과 같다. 一, 좌수는 연계소에서 추천하여 선출하되, ‘非鄕薦不入’ 조항은 舊規를 그대로 따른다. 一, 別監은 향청에서 추천하여 선출하되, 만약 그 사람이 적격이 아닌데 외람되이 자리를 차지한 사람이라면 齊會 때 논박한다. 一, 공형이 적임자가 아니라면 고을에서 공회를 열어 그 죄를 들어 스스로 물러나기를 권고하고, 스스로 물러나지 않으면 관청에 單子를 올려 바꾸기를 청하되, 두세 번 청해도 들어주지 않을 경우에는 감영에 단자를 올려 교체를 청한다. 一, 연계소의 色吏는 향리 가운데 매우 정밀하게 고르는 것이 옛 규약이나, 本所에 별 다른 일이 없는 까닭에 근년에는 이것이 폐지되었다. 지금부터 이전의 규약을 다시 시행하되 장차 공형의 일을 감당할 수 있는 향리 가운데 가려 뽑아 거행한다. 공형을 허통하는데 있어 해당자가 나이 30세 미만이면 望에 올리지 않는다. 一, 下納한 물품에 대한 作錢의 폐해는 一邑의 가장 뼈에 사무치는 폐해이니, 吏輩들이 간악함을 저질러 백성들이 재앙을 당하는 것이다. 금년 변괴는 여기서 비롯된 것이니, 앞으로 作錢의 폐해가 다시 일어나면 한 목소리로 바로 잡을 것을 기약한다. 一, 향교의 색리는 일을 마친 후 다음 해 倉色으로 차출되는 것이 규례이나 여러 해 동안 이방이 이를 폐하였으니, 지금부터 이전 규약을 다시 시행한다. 一, 연계소에서 공사원 2인을 추천하여 뽑되 일을 전임케 하고, 반드시 공평하게 일을 잘 아는 자로 뽑는다. 추천하여 뽑은 자는 자주 갈지 않는다. 一, 風憲의 일은 곧 한 面의 執綱이나, 불령한 무리들이 매번 차출을 청탁하고 백성들에게 해를 끼치고 있으니, 다시 차출할 때에는 해당 면의 小民들이 모여 圈點한 뒤 좌수에게 이를 알린다. 一, 옛적의 여러 조항은 명분을 바로잡고 폐단을 방지하는 데 있는데, 만에 하나라도 사대부가 스스로 닦고 자신을 경계하지 아니하며 체모를 손상시킨다면, 어찌 훗날 다시 폐단이 생기지 않겠는가? 앞으로 이를 각자 힘쓴다면, 간사하고 교활한 향리가 스스로 경외할 것이다. 이상 방폐절목의 주된 내용은 향리 선출과 배척에 재지사족들이 직접적으로 간여하는 부분이다. 삼공형, 연계소 색리, 향교 색리, 창색, 풍헌 등의 선출에 향약 제정을 주도했던 연계소와 향청이 간여를 하며, 각종 폐단을 저지르는 향리에 대해서도 배척권을 갖는다는 것이다. 물론 이와 관련하여 최종 결정권은 수령이 가지고 있었다. 관아의 행정권을 실질적으로 향리들이 장악한 상태에서 이상의 방폐절목이 실효를 보였을지는 의문이다.

追節目은 방폐절목에서 추가된 5개조를 부기한 것이다. 同年月日에 제정된 것이라고 나타나 있으며, 가장 앞에는 ‘行府使’라는 着官과 署押이 기재되어 있다. 당시 善山府使는 1834년 8월부터 1835년 12월가지 재임했던 南進和로 확인된다. 追節目 5개조의 대략은 다음과 같다. 一, 좌수는 추천하여 뽑는다. 향교의 옛 규약은 완의에 있으며, 연계소의 새로운 규약은 절목에 실려 있기에 한쪽에 치우칠 수 없다. 이후로 좌수는 향교의 校吏를 會薦하여 지목하고 연계소와 校任 各宅에 告目으로 알려 합석한 뒤 가부를 논의해서 선출하며, 사사로이 먼저 추천하지 않는다. 一, 좌수 會薦 때의 支供은 鄕員이 校隸에게 시켜 거행하며, 연계소는 庫子로 하여금 거행케 한다. 공사 때의 점심 지공은 典吏가 거행한다. 一, 풍헌의 薦望은 小民이 가려 뽑는데, 鄕廳吏가 뇌물을 받고 간섭하며 폐단을 저지르는 경우가 있다. 해당 면에 거주하는 사족들이 이를 發文하면, 향청에서 논의하여 풍헌을 교체한다. 一, 향청이 공형을 駁正하는 것은 향교와 연계소에서 논의가 나온 것이 아니면 들어주지 아니한다. 一, 좌수 鄕薦 때에는 禮吏가 향교와 연계소에 통고해서 薦出한다. 이상 追節目 5조는 앞선 營門踏印完議와 防弊節目에서 직임이 겹치고 편중 되는 부분을 추가로 정리해서 제정한 것이다. 당시 선산부의 사족들은 향소와 향교 이외에, 연계소에 활발한 활동을 펼쳤고 본 향약의 제정을 주도하였기에 鄕任과 吏任의 선출, 향리의 배척에 있어 직무상 겹치는 부분이 많았던 것이다. 한편 자료의 가장 말미에는 ‘癸亥更繕’이라 기재되어 있다. 癸亥年이 언제인지 명확하지 않으나 「일선향약절목」이 제정 된 후의 계해년에 본 자료를 엮으면서 기입한 것으로 여겨진다. 선산향교에 같이 소장되어 있던 鄕案에서도 ‘癸亥更繕’이라는 글자가 확인된다.

[자료적 가치]

19세기 향약 시행의 추이를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 조선시대 지방자치기구인 留鄕所 또는 鄕廳의 운영 규정을 鄕規라 일컫는다. 조선중기 이후 향촌사회에 향약 보급이 활성화됨으로써, 향규는 향약의 제 규정과 접목되어 운영되었다. 재지사족들은 향약을 매개로 향권 운영에 참여함으로써, 재지사족 중심의 향촌지배질서를 확립해 나갔던 것이다. 그러나 조선후기에 접어들면 鄕任의 권위약화, 향촌 내 사족 간의 갈등, 향청 참여를 통해 신분상승을 도모하는 하층민의 성장 등으로 재지사족 주도의 향약이 廢置되는 경우가 많았다. 이러한 양상에도 불구하고 재지사족들은 향촌사회 내 질서 유지와 각종 時弊를 해결하기 위해 종전과 같은 향약 복구를 선택하는 경우가 많았다. 1834년의 「일선향약절목」도 이러한 의도에서 제정된 것으로 볼 수 있다. 특히 「일선향약절목」에는 鄕吏를 재지사족들이 통제하는 조항이 주를 이루고 있다. 향리의 추천과 功斥 권리를 향약이 가짐으로써, 향촌의 각종 행정을 실질적으로 전담하며 각종 폐단을 야기하고 사족의 권위에 도전하는 향리를 직접 통제하려 한 것이다. 향약 제정 이후의 추이는 확인 할 수 없으나, 대부분의 고을에서 그랬듯이 종전과 같은 재지사족 중심의 향촌지배질서를 복구하려는 시도에 그쳤을 것으로 여겨진다.