[내용 및 특징]

조선시대 향촌사회의 자치규약인 향약은 16세기 중엽 이후 재지사족 중심의 향촌지배질서 확립과 맞물려 향촌사회에 보급되어 갔다. 향약은 시행범위, 구성원의 성격 등에 따라 다양한 형태로 운영되었다. 특히 재지사족들은 실질적인 향촌지배력이 미치는 하나 내지 수개의 洞里를 단위로 향약을 시행해나가며, 구성원 간 결속력 강화와 향약 규정을 매개로 한 하층민 통제를 도모하였다. 경상도상주목에서도 동리 단위의 향약을 확인할 수 있는데, 그 중에서도 魯谷鄕約은 이 시기 內東面 일대에서 시행되던 향약이다.

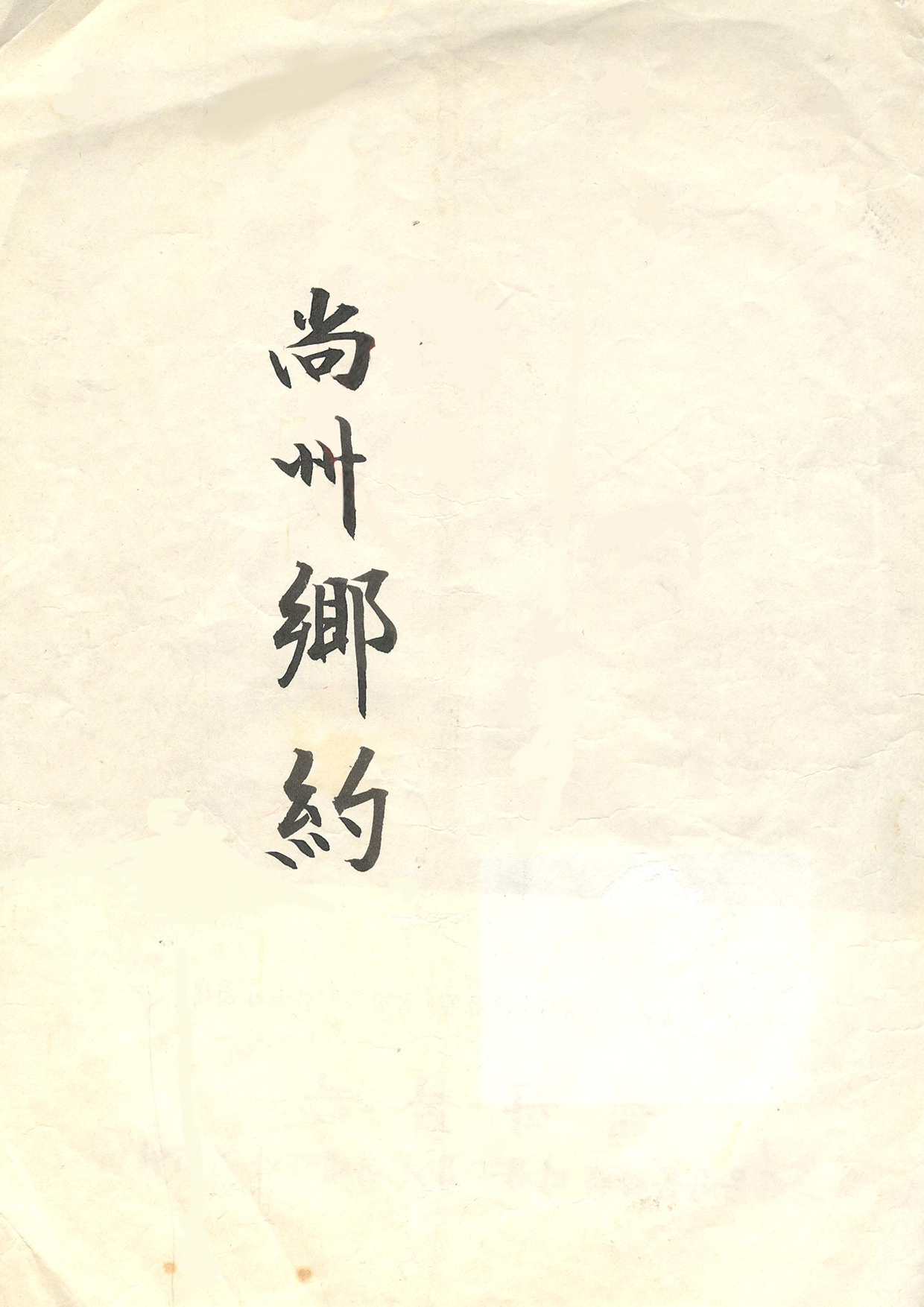

노곡향약은 魯東鄕約 또는 尙州鄕約이라고 불리기도 했다. 1708년 李萬敷 주도로 새롭게 향약을 정비하면서 만들어진 본 자료는 ‘尙州鄕約’이라는 제목으로 엮여져 있으며, 「鄕約題名錄序」, 「洞稧條約」, 「座目」, 「追完議」 순으로 구성되어 있다. 이만부는 노곡향약의 시행 중심지였던 상주목내동면魯谷(現 尙州市外畓洞)에 거주했던 인물로, 당대 상주 지역을 대표하던 유학자였다. 이만부 역시 본 자료의 座目에서 성명이 확인된다. 이만부가 작성한 「鄕約題名錄序」는 그의 문집인 『息山先生文集』에도 수록되어 있으나, 문구에서 약간 차이가 난다.

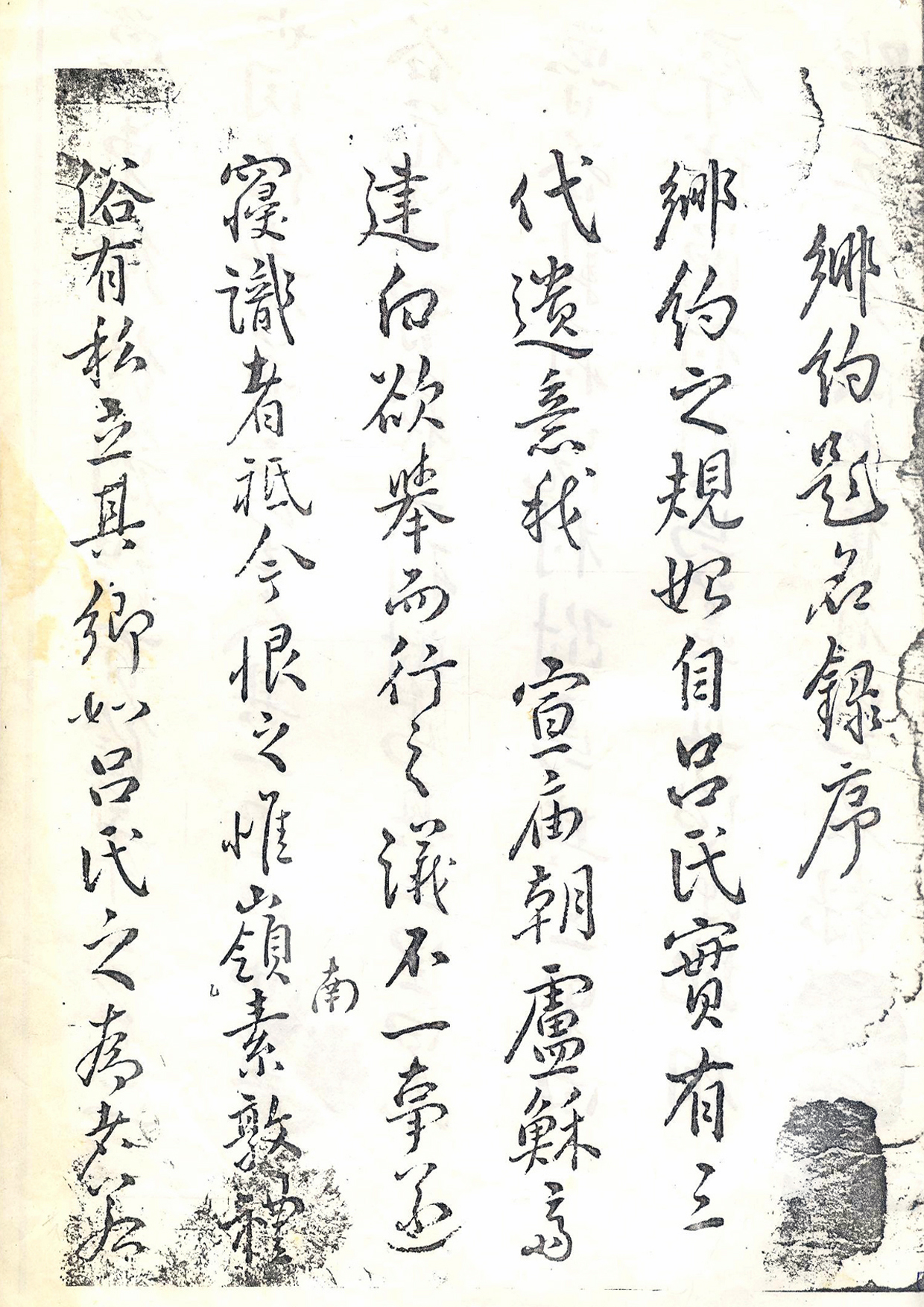

1708년 12월 이만부에 의해 작성된 「鄕約題名錄序」에서는 노곡향약의 유래와 향약 정비의 의의 등이 간략하게 언급되어 있다. 여기서는 먼저 향약이 呂氏鄕約에서 유래되었으며, 우리나라에서는 宣祖 연간에 盧守愼의 建白으로 전국적으로 향약이 실시되었으나 곧 조정에서의 의견 불일치로 중단되었다며 아쉬움을 토로하고 있다. 하지만 우리 嶺南은 평소 禮俗을 숭상했던 곳으로 사사로이 여씨향약이 곳곳에서 시행되었다고 한다. 향약은 16세기 전후 새로운 정치세력으로 등장한 士林派의 주도로 향촌사회에 보급되었으며, 中宗 연간에는 국가적인 차원에서의 실시가 이루어지기도 하였다. 하지만 士林 세력이 향약을 매개로 향촌사회를 농단할 수 있다는 勳舊 세력의 반대와 백성의 교화 이전에 먼저 養民이 우선이라는 의견 때문에 곧 폐지되고 말았다. 사림 세력이 정국을 장악하기 시작한 선조 연간에도 노수신 등의 건의로 향약 시행이 이루어지나, 이번에도 養民이 우선이라는 이유로 국가적인 차원에서의 시행은 바로 폐지된 것이다. 당시 養民이 우선이라며 향약의 전국적인 시행반대 의견을 주도했던 인물은 다름 아닌, 海州鄕約을 제정했던 李珥이다. 그럼에도 불구하고 몇몇 고을과 洞里에서는 뜻있는 인사들에 의해 향약이 시행되었다고 하는데, 이때의 향약 주도세력은 향촌개발을 통해 향촌사회 지배세력으로 등장한 재지사족들이다. 재지사족의 정착이 이른 고을과 동리에서는 16세기 중반부터 개별적인 향약 시행이 이루어지고 있었다.

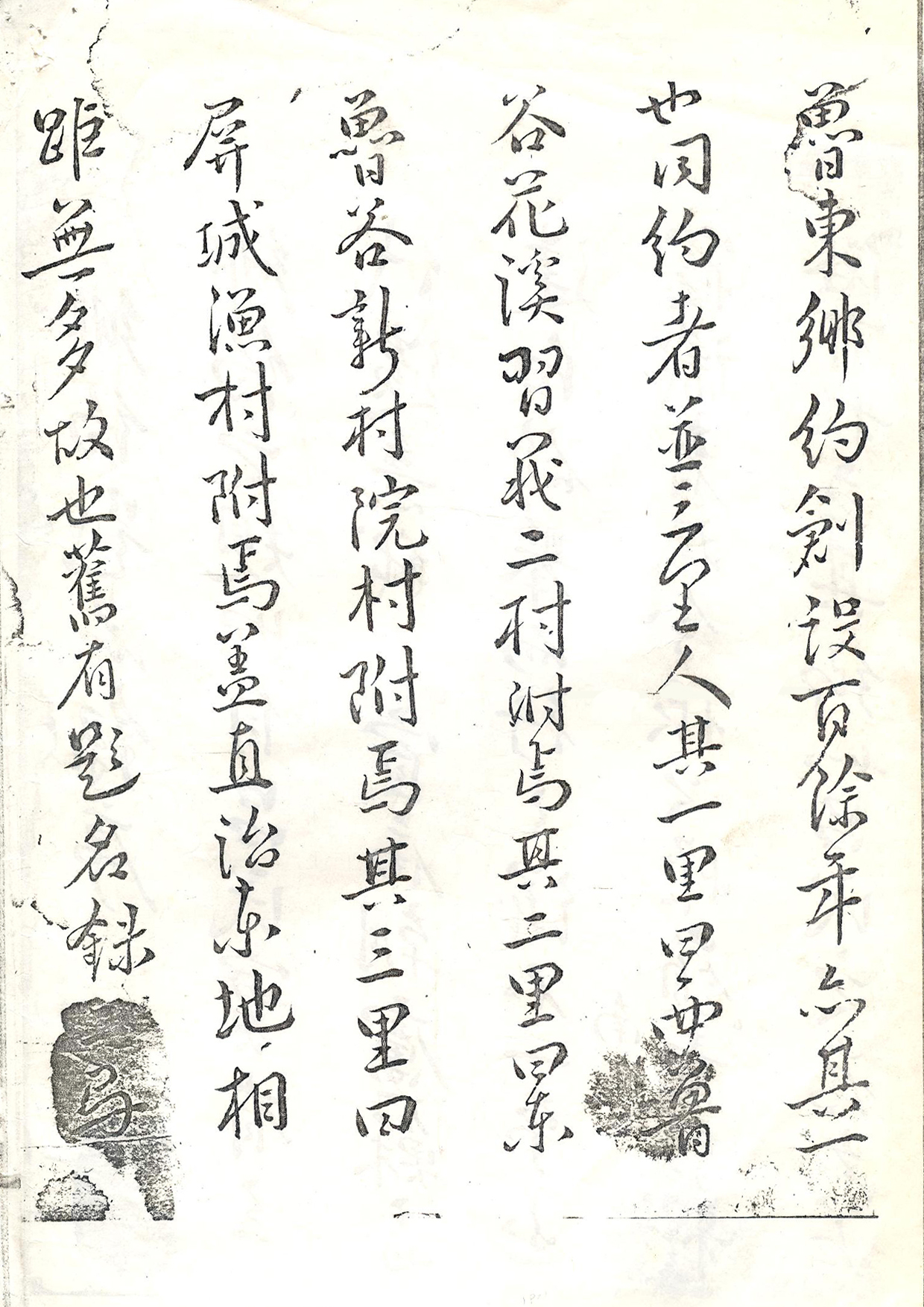

이어 이만부는 우리 동리의 魯東鄕約도 예속을 돈독히 하려는 의도에서 백여년전에 창설되었다고 한다. 노곡향약의 창설 시점이 재지사족 중심의 향촌지배질서가 정착되기 시작한 17세기 전후 무렵임을 알 수 있다. 그리고 노곡향약의 실시 지역을 밝히고 있는데 모두 三里에서 시행되었다고 나타나있다. 즉 一里는 西魯谷, 花溪(現 尙州市東城洞), 習義, 二里는 東魯谷, 新村(現 상주시동성동), 院村(現 尙州市道南面), 三里는 屛城(現 상주시병성동), 漁村(現 尙州市軒新洞)이다. 정확한 위치가 파악되지 않는 習義(고려시대 때 상주의 속현이었고, 조선시대 때 예천의 속현이었던 多仁縣에 習義洞이 있었다. 현재 이곳은 醴泉郡豊壤面洛上里이다.)를 제외하고는 모두 舊 내동면 일대이다. 이 중 중심지가 된 곳은 서노곡과 동노곡, 그리고 병성이다. 후술할 座目에 기재되어 있는 역대 約員의 수에 비해, 참여 동리가 매우 넓은데 이는 노곡향약이 사족뿐만 아니라 본 자료의 좌목에 수록되지 않은 하층민까지 참여하는 上下合契인 까닭이다.

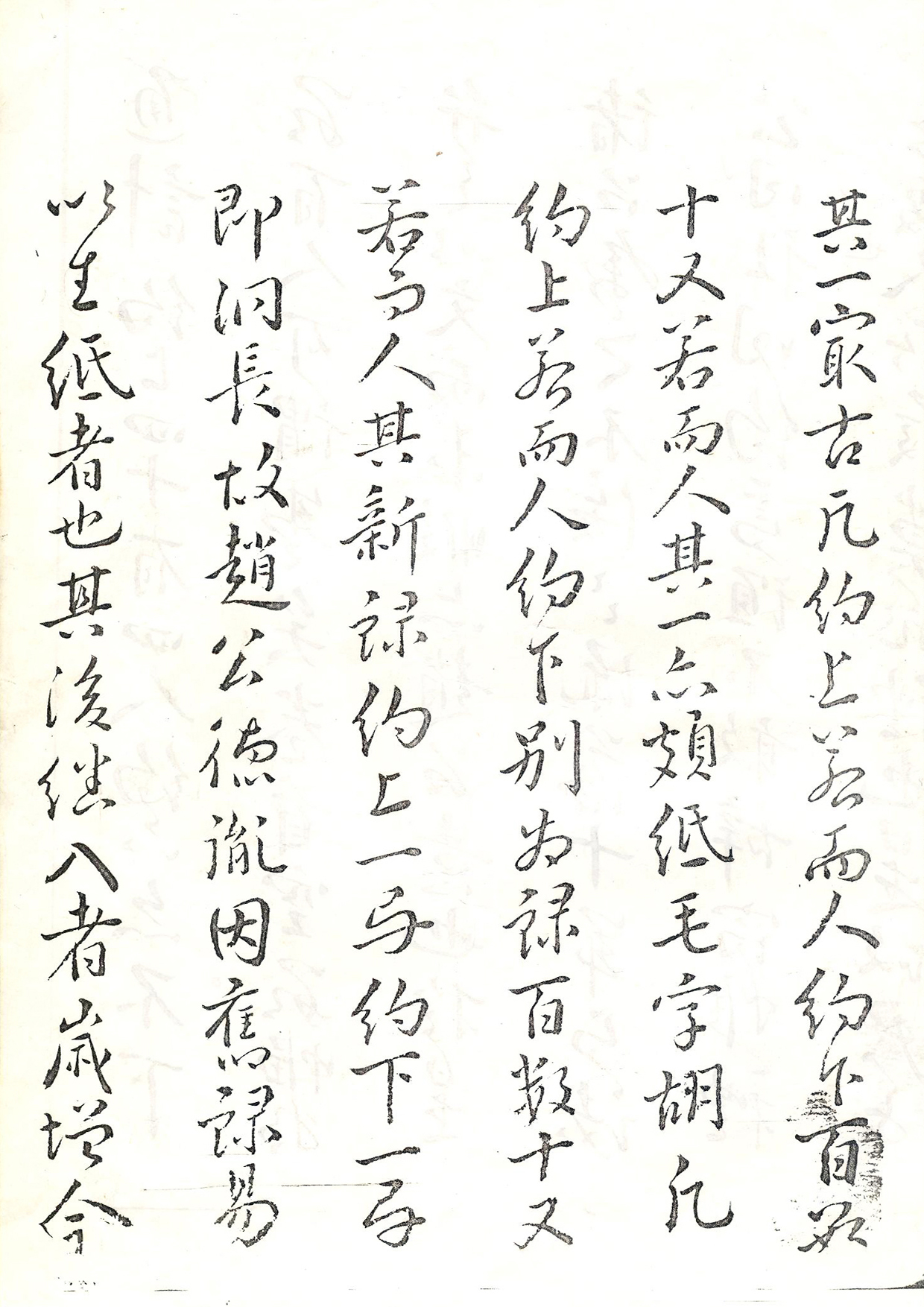

노곡향약의 題名錄 작성의 연혁에 대해서는 서문에서 다음과 같이 설명하고 있다. 옛날 제명록은 두 권이 만들어졌다고 한다. 이 중 하나는 오래된 것이고, 하나는 紙毛된 것이라 하는데, 約上 若干名과 約下 백수십명의 성명을 수록하고 있었다고 한다. 17세기 전후 결성된 노곡향약이 두 차례에 걸쳐 제작된 것이다. 이것을 洞長이었던 趙德胤(1642~1690)이 舊錄에 의거하여 生紙에 새롭게 작성하였으며 그 후 지속적으로 입록이 이루어졌고, 約員은 해마다 증가하여 約上 40여명, 約下는 수백명으로 증가했다고 한다. 여기서 분류되는 약상과 약하는 신분적인 구별이다. 좌목에 수록된 인물들은 모두 약상으로 여겨지며, 노곡향약을 주도하던 사족들이다. 반면 수백명에 달한다는 약하는 사족이 아닌 하층민이다. 향약에 하층민이 참여할 경우 일반적으로 上下合契라 부르며, 향약에서의 역할 및 혜택에서 下人이 上人 보다 제약이 많았다. 이러한 상하합계 형식의 향약은 재지사족에 의한 향촌지배질서가 확립되고, 향약이 향촌자치규정으로서의 권위를 한창 인정받던 17세기 이후 많이 등장하며 사회,경제적 변동에 따라 사족의 지위가 약화되던 17세기 후반부터는 상하합계의 형식의 향약 역시 침체되는 경향을 보여준다. 그런데 이때 조덕윤 주도로 제작된 제명록 앞부분 數幅은 별도의 序文 없이 비워져 있었으며, 이만부가 서문을 작성하기까지 10년 동안 流落되었다. 그래서 이제 동리의 諸公들과 함께 향약을 새롭게 하고자 하니, 먼저 기존의 제명록을 살펴 본 즉 여기에 從事한 자가 1~4세에 걸쳐 있었다고 한다. 여러 해에 걸쳐 약원의 追錄이 계속되었음을 의미한다. 이에 諸公과 함께 제명록을 세심히 살핀 뒤, 남아 있던 선배들의 美俗과 良規를 계승하고 근면히 준수해서 옛 적 노수신의 뜻을 계승할 것으로 다짐하며 「향약제명록서」를 마치고 있다.

「동계약조」는 노곡향약의 제 규정으로 ‘死喪相恤’, ‘上員初喪’, ‘永葬’, ‘下人葬時’, ‘婚姻相扶’, ‘疾病相扶’, ‘患難相救’, ‘勸善懲惡’ 순으로 구성되어 있다. 먼저 ‘死喪相恤’은 3개조로 상례 때 相恤하는 범위를 규정하고 있다. 기본 相恤 대상은 부모, 자신, 처이다. 부모가 없을 시 조부모, 처부모, 자녀로 移用되나 미혼인 자녀는 不許한다. 조부모, 처부모가 없으면 伯叔父母와 형제로 이용이 가능하다고 규정하였다. ‘上員初喪’은 4개조로 노곡향약의 상인, 즉 사족의 초상 때 기본적으로 부조하는 규정이다. 즉 파악된 役軍을 모두 동원하며, 송진, 참깨, 빈 섬을 부조한다고 나타나 있다. 이 중 송진은 春秋講信 때 매 1명에게 1합씩 수합하여 필요할 때 上下가 함께 쓰며, 참깨는 各宅과 下人이 내어 그 이자로 上下가 함께 쓴다고 하였다. ‘永葬’은 2개조로 장사 지낼 때의 相恤 규정이다. 擔持軍을 차출하고 이들의 식사를 제공하는 규정, 문상과 護喪의 방법을 설명하고 있다. 이때의 상휼 대상은 上員, 즉 사족이다.

‘下人葬時’는 하인, 즉 노곡향약에 참여하는 하층민들이 장례를 당했을 때 부조하는 규정으로 9개조이다. 먼저 쌀, 콩, 참깨의 부조와 담지군 동원 규정을 언급하는데, 상원에 비해 부조되는 물품의 양과 담지군의 수는 적다. 그리고 上下契員이 入稧하고 15년 이상 한 차례도 초상이 없을 경우 부여되는 혜택, 上下人의 초상과 영장 때 干軍과 담지군을 抄送하고 그들의 식량 등을 거두는 절차, 함부로 役軍을 쓸 때 上下에 따라 처벌하는 규정, 下人으로 연로한 자에 대한 역군 면제 규정을 설명하고 있다. ‘婚家相扶’는 上員이 며느리나 사위를 얻었을 때 부조하는 규정으로 1조이다. ‘疾病相扶’는 병이 있을 때 부조해주거나, 병으로 농사를 廢했을 때 역군을 동원하는 규정으로 역시 1조이다. ‘患難相救’도 1조로 화재와 도적을 당했을 때 도와주는 규정이다.

‘勸善懲惡’은 14개조로 이루어져 있다. 기본적으로 선행이 있는 자에 대해서는 포상을 하되, 以少凌長, 鬪狼悖理, 謀害契員者는 경중에 따라 처벌한다고 나타나 있다. 그 밖에 향약의 운영과 관련하여 제 규정을 어겼을 경우 처벌하는 규정을 나열하였다. 契의 재산에 손실을 끼치는 경우, 契會와 講會 때 불참하거나 질서를 지키지 않는 경우, 상여, 그릇, 遮日 등 기타 稧의 물품을 함부로 타인에게 빌려주거나 파손을 했을 경우, 계원 이외의 사람에게 계의 재산을 나누어 주었을 경우의 처벌 규정이 있다. 그리고 벌을 줄 때는 有司가 일일이 시행하고, 매년 봄과 가을에 講信禮를 개최하는데, 이때 이상의 약조를 글 잘 읽는 사람이 큰 소리로 읽어 하인들을 깨우친다고 한다. 재산과 관련해서는 錢穀 200석을 항상 비축하였다가 豊凶에 따라 4월과 8월 계원에게 분급하며, 담지군에 대해서는 50리 밖으로 동원하지 않는다고 했다. 한 집안의 부자형제 4명이 모두 入稧되었을 경우 부조하는 규정은 마지막에 수록해 놓았다.

이상의 규정 중 주목되는 점은 향약의 4대강령 중 患難相恤, 즉 구성원 간 상부상조 관련 규정이 큰 비중을 차지한다는 점이다. 노곡향약의 실질적인 목적이 상부상조를 통해 구성원 간 결속력을 다지고, 이를 바탕으로 향촌에서의 재지적 기반을 유지시키는데 있었음을 알 수 있게 해준다. 또한 제 규정을 위반했을 경우 ‘권선징악’에 처벌 규정을 제정해 놓았다. 처벌은 상인과 하인이 틀린데, 상인의 경우 경중에 따라 黜契, 損徒, 笞奴, 面責, 齊馬首 등의 처벌을 내렸으며, 하인은 주로 笞를 가했다. 이러한 하층민에 대한 처벌 규정을 통해, 재지사족들이 향약을 매개로 향촌사회에서 하층민을 직접적으로 통제하려는 의도를 살펴 볼 수 있다.

한편, ‘권선징악’ 다음에는 추후에 제정된 규정 8개조가 수록되어 있다. 그 중 1조는 1672년 봄에 추가된 것으로 계원이 사사로이 干軍을 이용했을 경우 削黜시킨다는 내용이다. 1674년 봄에 추가로 제정된 7개조는 주로 役軍의 동원 규정, 役軍價 지급 규정 등이 주를 이루고 있다. 흉년 등으로 인해 향약 제정의 궁핍이 생기고, 세월이 흐름에 따라 변통 및 보완할 필요가 생겨 새롭게 제정된 것이다. 특히 사족이 역군을 동원하는데 있어 過濫하는 경우가 많아 下輩로부터 많은 원성을 사고 있기에, 이 규정을 위반했을 경우 지난날 보다 더 엄히 처벌한다는 규정이 주목된다. 하층민의 협조 없이는 재지적 기반을 돈독히 해주는 상하합계의 운영이 어렵기에, 이러한 규정을 추가해야만 되었다.

좌목에는 모두 62명 계원의 성명을 입록 순에 따라 기록해 놓았다. 그리고 네 곳에서 削籍 흔적이 확인된다. 削籍 된 자는 이주, 黜契 또는 향약 운영에 대한 이견이 원인이었을 것이다. 성명이 확인되는 62명을 성씨 순으로 확인하면 洪氏 20명, 全氏 12명, 趙氏 10명, 金氏 9명, 成氏 7명, 李氏 4명 순으로 나타난다. 이들은 내동면 일대에 거주하던 缶溪洪氏, 南陽洪氏, 沃川全氏, 豊壤趙氏, 尙州金氏, 義城金氏, 昌寧成氏, 興陽李氏, 延安李氏 가문 출신이었다. 가장 앞의 입록자는 成震興이지만, 그를 포함 앞의 8명은 입록 시기가 기재되어 있지 않다. 가장 먼저 입록 연도가 확인되는 시기는 1659년이며, 마지막 입록자는 1731년으로 나타난다. 입록은 1년 또는 12년 단위로 이루어져 일률적이지 않았으며, 입록자도 1명에서 많게는 15명까지 확인된다. 성명 아래에는 입록 연도와 더불어, 초상 또는 장례 등으로 혜택을 받았을 경우 受用이라고 명기해 놓았다. 受用 앞에는 己喪, 父母喪, 妻喪, 祖父母喪, 妻父母喪, 叔父母喪, 兄弟喪, 兄嫂喪, 婦喪, 養父母喪 또는 遷葬과 加土임을 구분하여 명기하였으며, 受用 받은 연도를 함께 명기해 놓기도 했다. 향약을 통한 구성원 간 상부상조의 의의를 뚜렷이 시행하고 있었음을 알 수 있다.

좌목 다음에는 1715년과 1728년에 추가된 完議를 수록하였다. 각각 5개조와 7개조가 기재되어 있는데, 1715년의 「추완의」에서는 새롭게 규정을 제정한 이유가 근래 계의 일들이 廢弛되었거나, 約條와 施罰 조항이 지금의 습속에 맞지 않기 때문이라고 밝히고 있다. 새롭게 제정된 규정의 대부분은 노곡향약에서 주안을 두고 있는 喪禮와 葬禮 때의 부조 조항이며, 그 중에서도 役軍, 즉 하층민 동원과 관련된 조항에 대하여 처벌 규정을 강화하거나 철저한 준수를 환기시키는 내용이 대부분이다. 사회,경제적 변동에 따른 재지사족의 지위 약화에 따라 17세기와 같은 上下合契의 원활한 운영이 어려웠음을 반증한다.

[자료적 가치]

17~18세기 향약 시행의 추이를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 재지사족들의 향촌자치규약으로 도입된 향약은 시행 범위, 대상 성격에 따라 다양한 형태로 운영되었다. 재지사족들은 향약을 매개로 구성원 간 결속력을 강화하기도 했으며, 향촌사회에 대한 지배 규정으로 운영하기도 했다. 특히 재지사족뿐만 아니라 하층민까지 향약에 참여시켜, 이를 통해 그들을 통제해 나가는 동시에 재지사족 중심의 향촌지배질서 확립을 도모해 나갔다. 하층민이 참여한 上下合契 형식의 향약은 주로 17세기 이후 사족의 재지적 기반이 확고했던 지역에서 실시되었는데, 노곡향약도 그 중 하나이다. 1708년에 종전의 제 규정과 좌목을 엮어 놓았는데, 18세기 이후 재지사족의 지위가 약화됨에 따라 하층민의 통제가 쉽지 않았던 상하합계의 운영 추이를 확인 할 수 있다.