[내용 및 특징]

조선시대 향약은 16세기 중반 이후 재지사족 중심의 향촌자치규정으로 운영되었다. 특히 17세기 전후 사족에 의한 향촌지배질서가 강화되면서, 사족들은 하층민까지 참여시키는 향약을 운영해 나가며, 향약 규범을 통해 하층민을 통제하고 상하 간 질서를 확고히 하려 했다. 이른바 사족인 上人과 일반 양민 위주의 下人이 참여하는 上下合契가 제정되어 갔던 것이다. 慶尙道尙州牧의 南村 일대에서도 상하합계 성격의 南村鄕約이 17세기 전반부터 운영되었음이 확인된다.

남촌향약은 尙州增損鄕約이라고도 불리며, 또는 남촌의 네 개 면에서 시행된다 하여 南村四面鄕約이라고도 한다. 향약이 실시되던 네 개 면은 상주목 남부에 위치한 舊 靑南面, 靑東面, 功西面, 功東面으로, 지금의 尙州市靑里面, 功城面, 外南面으로 개편된 지역이다.

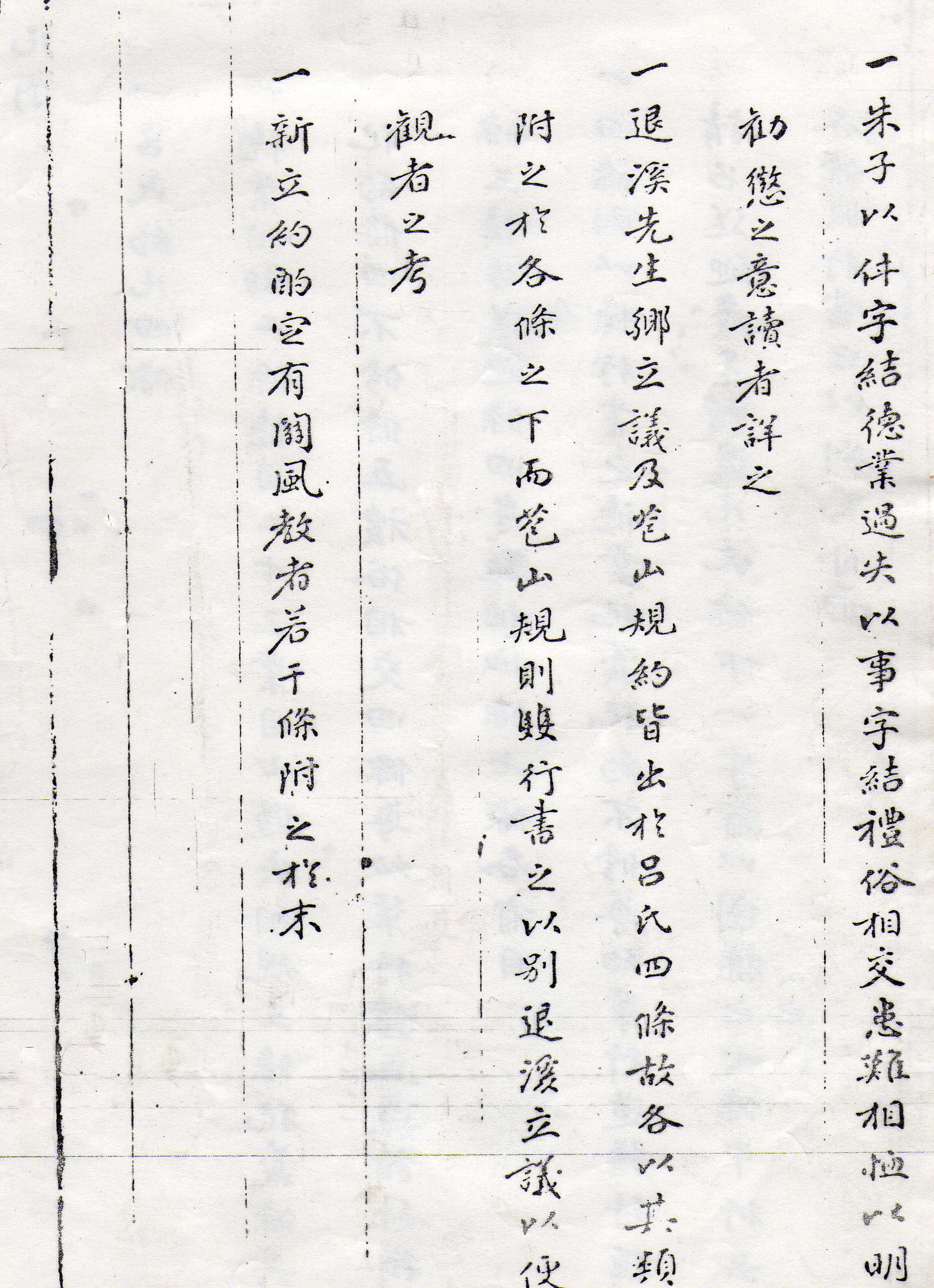

본 자료는 17세기 전반기부터 시행되었던 남촌향약을 새롭게 정비하는 과정에서 1692년 편찬한 자료이다. 여기에는 남촌향약의 제 규정을 수록하고 있는데, 말미에 실린 李齊聖의 ‘南村四面鄕約識’에 따르면, 남촌향약이 처음 제정된 것은 1634년 尙州牧使金尙宓에 의해서이다. 일찍이 지역 출신의 李㙉과 柳袗이 중심이 되어 향약이 실시되고 있었으나, 점차 풍속이 퇴폐해지는 관계로 김상복이 남촌의 뜻있는 인사들과 남촌향약을 제정했다고 나타나 있다. 남촌향약의 제 규정은 기본적으로 呂氏鄕約, 退溪鄕約, 苞山鄕約을 근저로 삼고 있다. 여씨향약의 四大綱領인 德業相勸, 過失相規, 禮俗相交, 患難相恤의 기본 이념에 따라 제 규정을 나누고, 거기에 퇴계향약과 포산향약의 규정과 시의에 맞추어 남촌에서 제정한 별도의 규정을 추가해 놓았다. 이중 퇴계향약은 1556년 퇴계가 고향인 禮安에서 실시하기 위해 제정한 ‘鄕立約條’이며, 포산향약은 1632년 玄風縣監이었던 金世濂이 현풍에서 실시하기 위해 제정한 것이다. 포산향약은 「玄風縣鄕約」이라는 제목으로 김세렴의 문집인 『東溟集』에 수록되어 있다.

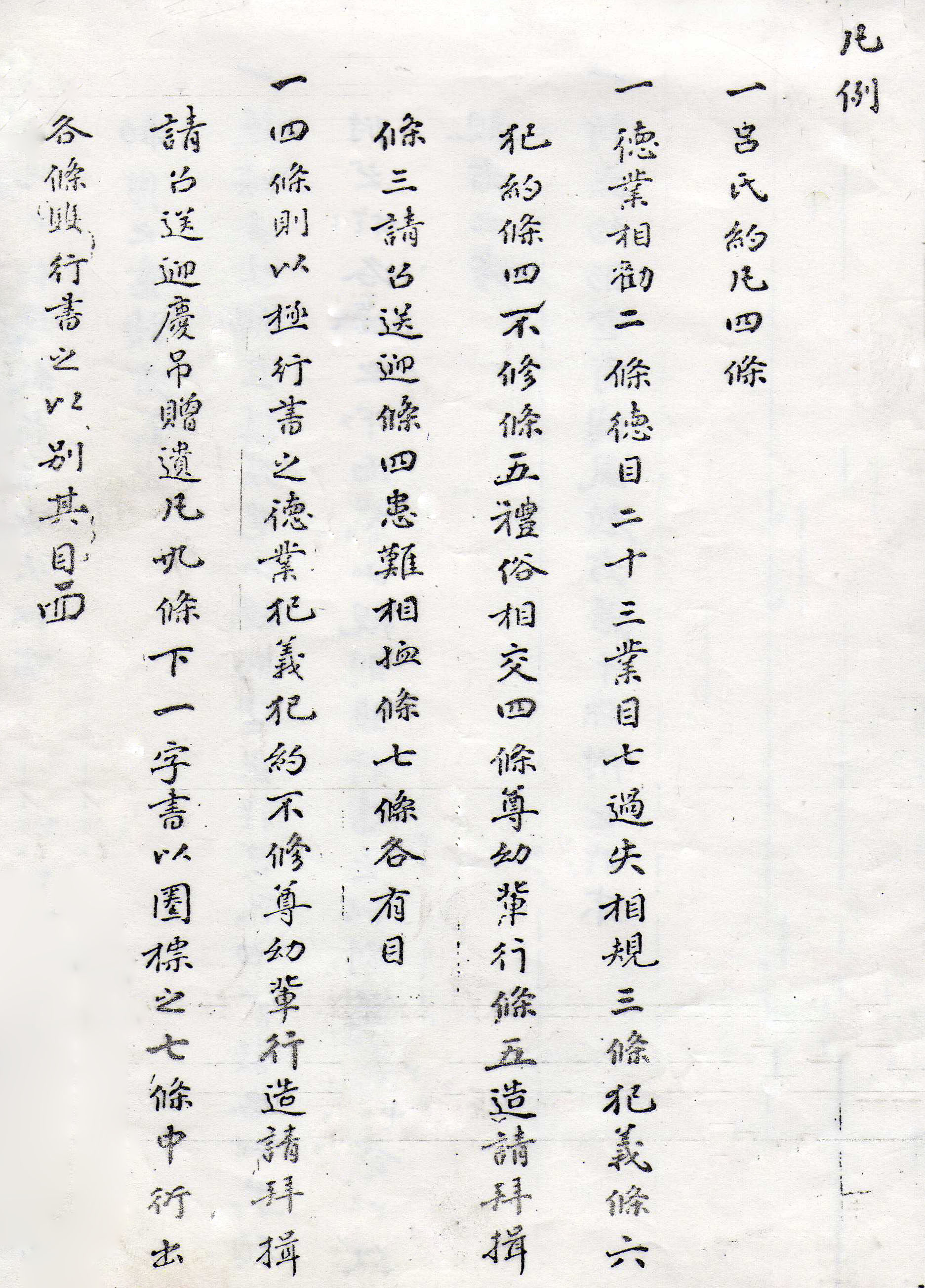

자료의 앞에는 ‘凡例’가 수록되어 있는데, 여기서 주목되는 점은 朱子增損呂氏鄕約을 기본으로 하고 각 조항 끝에 퇴계향약과 포산향약을 첨부해 놓았으며, 새로운 立約 약간을 말미에 부기했다고 명시했다는 점이다. 이에 따라 본 자료의 구성은 ‘月朝集會讀約之圖’, ‘凡例’, ‘朱子增損鄕約’, ‘德業相勸’ 2조, ‘苞山約條 附’, ‘過失相規’ 3조, ‘退溪先生約條’, ‘苞山約下人條’, ‘月澗立規 附’, ‘禮俗相交’ 4조, ‘苞山約條 附’, ‘患難相恤’ 7조, ‘鄕立議’, ‘苞山立議 附’, ‘鄕立約條序’, ‘苞山規約識’, ‘苞山規約跋’, ‘新增約條’, ‘下人約條’, ‘南村四面鄕約識’ 순으로 이루어져 있다.

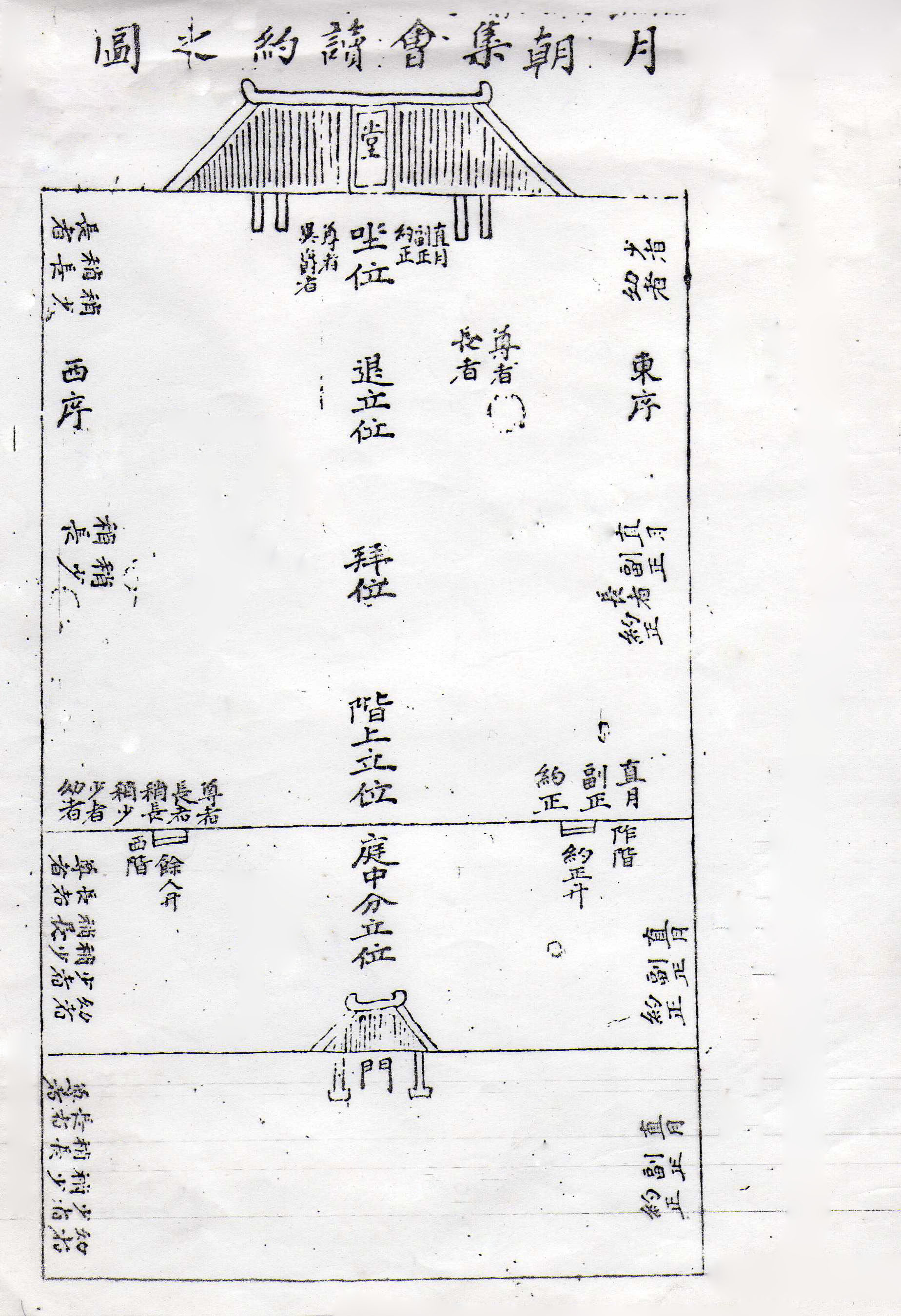

가장 앞에 수록된 ‘月朝集會讀約之圖’는 讀約 등의 향약 행사가 있을 때의 자리 배치도이다. 임원과 연배에 따라 門外, 庭中, 階上, 堂上 등에서의 위치를 구분에 놓은 것이다. ‘범례’는 6개조로 본 자료의 구성 방식이 설명되어 있다.

이어 ‘朱子增損鄕約’과 ‘덕업상권’ 2조는 주자의 증손향약 내용과 동일하다. 향약의 기본 이념인 4대강령을 나열하고, 이어 임원으로 齒德者 1인을 都約正, 學行이 있는 자 2인을 副約正으로 삼으며, 만약 한 달씩 直月을 둔다고 했다. 향약에는 三籍을 두는데 하나는 약원의 성명을 기록한 것이고, 나머지 두 가지는 선행과 악행을 기록한 善籍과 惡籍이라 하였다. 대부분의 향약이 그랬듯이 남촌향약 역시 주자의 증손향약의 기본 운영 방침을 따르고 있었을 것이다. ‘덕업상권’ 2조는 德目과 業目이다. 덕목은 見善必行(어진 일을 보면 반드시 행한다)부터 能居官擧職(관직에 있어서는 그 직책을 잘 수행한다)까지 스물 세 가지이다. 業目은 居家則事父兄(집에서는 부형을 섬긴다)을 비롯하여 好禮樂射御書數之類(예도, 음악, 활쏘기, 말 타기, 글쓰기, 셈하기와 같은 것에 이르러 다 할 일이다)까지 일곱 가지를 나열해 놓았다. 그리고 이상의 덕업은 각자 힘쓰고 서로 권장하되, 잘함과 못함이 있는 약원은 籍에 기록한다 하였다. ‘덕업상권’ 다음에는 포산향약의 덕업상권 조항이 ‘苞山鄕約 附’라는 제목으로 수록되어 있다. 대략적인 내용은 증손향약과 동일하나, 下人에 대한 규정이 첨부되었다는 점이 주목된다. 하인에 대한 규정은 증손향약에 없는 것으로 17세기 전후 무렵 재지사족들이 향약을 매개로 향촌 내 하층민을 직접적으로 통제하기 위해 제정되었던 규정이다. 포산향약 역시 하인에 대한 통제 규정이 있는 대표적인 상하합계 형식의 동약이다. 여기서는 하인도 덕업을 시행하되, 특히 尊長에 대한 섬김을 강조하였으며 행실이 탁이한 자는 관청에 보고하여 論賞한다고 나타나 있다. 남촌향약도 포산향약과 같은 상하합계 형식으로 운영되었던 것이다.

‘과실상규’ 역시 앞부분에는 증손향약을 수록하였다. 즉 犯義之過(의리를 위반하는 허물) 여섯 가지, 犯約之過(규약을 위반하는 허물) 네 가지, 不修之過(덕업을 닦지 않는 허물) 다섯 가지로 나누고, 세주로 구체적인 과실의 예를 설명해 놓았다. 그리고 이상의 과실은 동약에서 각자 성찰하고 서로 경계하는데, 허물이 적으면 조용히 경계하고 크면 대중이 경계하되, 듣지 않으면 모이는 날에 직월이 약정에게 알려 약정이 의리로서 회유하나 불복하고 끝내 고치지 않으면 出約시킨다고 하였다. ‘과실상규’ 2조 다음에는 ‘퇴계선생약조’가 수록되어 있다. ‘퇴계선생약조’는 앞서 설명한대로 1556년 퇴계가 예안에서 실시하기 위해 제정한 것이다. 이는 향촌자치기구인 留鄕所의 鄕規에 향약을 접목시킨 것인데, 퇴계문인들의 활발한 활동 덕분에 인근 고을을 비롯한 많은 영남의 고을에서 퇴계향약이 실시될 수가 있었다. 퇴계향약은 향약의 4대강령 중 과실상규 부분이 강조되어 있다. 인륜, 행동거지, 約會에서의 자세 등을 輕重에 따라 極罰, 中罰, 下罰로 나누었다. 이는 다시 상중하로 나누어 관사에 알려 科罪하거나, 不通水火(이웃과의 왕래를 금함), 削籍, 損徒하는 등 자체적으로 施罰하였다. 특히 퇴계향약에서는 증손향약과 달리 元惡鄕吏(으뜸가는 포악한 향리), 人吏民間作弊者(아전으로 민간에 폐를 끼치는 자), 貢物使濫徵價物者(공물 값을 과다하게 징수하는 자), 庶人凌蔑士族者(서인으로 사족을 능멸하는 자)의 조항을 별도로 제정해 놓았다. 향약을 통해 향촌에서 사족의 지위를 확고히 하고, 하층민 특히, 지역 내 행정권을 가지고 있으며 사족의 지위에 직접적으로 도전할 수 있는 中人 계층을 통제하려는 의도가 반영된 것이다. ‘퇴계선생약조’에 이어 부기된 ‘苞山約下人條 附’는 포산향약의 과실상규 조항 중 일부이다. 포산향규의 과실상규 조항 역시 퇴계향약을 그대로 따르고 있는데, 그 말미에 별도로 下人約條를 부기하여 구체적으로 하인이 지켜야 할 조항을 나열해 놓았다. 퇴계향약과 같이 극벌, 중벌, 하벌로 나누어 처벌하는데 인륜과 행동거지 및 약회에서의 자세 등이 주를 이루지만, 兩班凌辱이나 兩班等馬와 같이 신분적 상하 질서와 관련된 조항도 첨부되어 있다. ‘月澗立規 附’는 김상복이 지역 출신의 이전, 류진과 남촌향약을 실시할 때 이전이 지역의 실정에 맞추어 제정한 것이다. 여기에서는 하인약조를 과실상규 말미에 제정하는 이유가 언급되어 있다. 즉 하층민들은 생전에 부모를 섬기고, 죽은 후 장례와 제사를 지낼 줄 모르며, 남녀가 함께 거주하는 등 풍속이 심히 비속한 관계로 향약을 통해 그들을 교화시켜 저급한 풍속을 고쳐야 한다고 했다. 향약을 통한 하층민 통제의 명분이 교화에 있음을 알 수 있게 해준다. 이전의 ‘월간입규 부’는 「書鄕約條下」라는 제목으로 그의 문집인 『月澗集』에 수록되어 있다.

‘예속상교’에서는 먼저 증손향약의 尊幼輩行, 造請拜揖, 請召送迎, 慶吊贈遺를 수록하였다. 존유배행은 나이에 따른 약원의 등급 구분으로 尊者, 長者, 敵者, 少者, 幼者가 있다. 초청배읍은 찾아가 문안할 때 인사하는 절차로 존자와 장자에게 인사해야 하는 시기, 존자와 장자를 뵙는 절차, 길에서 만났을 경우의 인사 방법 등 세 가지로 구분되어 있다. 청소영송은 청하여 대접할 때 맞고 보내는 예절로 존자와 장자에게 청하여 음식 대접하는 절차, 모임에서 앉는 방법, 통상적 모임에서 수작하는 절차, 멀리 있는 자가 돌아오거나 또는 멀리 떠나는 자가 있을 때 迎送하는 내용 네 가지이다. 경조증유는 경조사에 贈遺하는 방식으로 慶禮와 吊禮 때 위로를 하거나 부조 물품을 보내는 방법과 절차 등을 네 가지로 설명해 놓았다. ‘예속상교’ 다음의 ‘포산약조 부’는 吉事와 喪事가 있을 경우 부조하는 내용인데, 그 중에서도 하인이 부담하는 부분을 수록하였다. 하인은 동리에서 길사와 상사가 있을 때 부조 물품 뿐 아니라 노동력까지 제공해야 되었다.

‘환난상휼’은 7조로 水火, 盜賊, 疾病, 死喪, 孤弱, 誣枉, 貧乏이 그 대상이다. 약정과 직월이 이를 맡으며 약원들끼리 힘껏 도와주되, 도와주는 마음가지와 정도를 보고 선적과 악적에 기록한다고 나타나 있다. ‘환난상휼’ 다음에는 이상의 향약 4조가 藍田呂氏의 것을 기본으로 하되 다른 책에서 취하고, 朱子 자신의 뜻을 부기하여 증손한 것임을 간략하게 밝혀 놓았다. 그리고 매월의 첫날에 會集하여 讀約하는 절차를 설명하고 있다. 가장 앞의 ‘月朝集會讀約之圖’는 독약 때 연배와 직임에 따라 자리하는 위치를 간략하게 도식화한 것이다.

‘향입의’는 이전이 작성한 것으로 역시 그의 문집에 동일한 내용이 수록되어 있다. 이 글은 임원 임명과 관련된 내용이다. 먼저 향약은 좋은 법이고 아름다운 뜻이나 오래되지 않아 廢弛하게 되었다고 한다. 처음 政令을 約中 사람이 맡아 행하기도 했으나, 점차 길이 열리니 폐가 늘어나 일에 따라 委任하게 되었다고 나타나 있다. 결국 이것이 常規가 되어 세금을 재촉하고 起軍하는 일 등에 관섭하지 않는 바가 없게 되었다고 한다. 이는 직월 된 자가 모두 독서하는 儒士로 크고 작은 호령에 바삐 움직이는 것을 좋아하지 않기 때문이라 했다. 이에 지금부터 面內의 官事와 관련된 일은 品官 1인에게 택하여 그에게 맡기고 직월은 風敎를 전담하기로 규정한다고 밝히고 있다. 사족이 約任을 기피하기 때문에, 非士族이 약임을 맡아 각종 폐단을 일으키고 있는 상황을 지적하고 南面에서는 사족인 품관 가운데 官事를 맡긴다는 내용이다. 그리고 이전까지 관사를 부여했던 직월은 다만 일이 다망한 관계로 풍속의 교화만을 전담시키기로 하였다. 사족 주도의 향약 운영이 원활하지 않았기에 이전은 이상의 立議를 제정하여, 비사족이 정령을 농단하는 일을 막고자 한 것이다.

‘향입의’ 다음의 ‘苞山立議 附’는 10개조로 향약의 실질적인 운영과 관련된 조항으로 주로 임원의 구성과 역할, 향약 내에서의 下人 참여와 관련된 내용이다. 임원의 경우 도약정은 齒德者 가운에 1인 선출, 부약정은 德行者 가운데 2인을 선출한다는 것은 증손향약과 동일하지만, 상하합계라는 점에서 各面에서 근면하고 지혜로운 하인 가운데 1인을 택하여 里正을 맡긴다고 규정하였다. 향약을 통해 고을의 하부행정 단위까지 영향력을 미치려 했음을 알 수 있다. 선출된 약정은 ‘향입의’에서처럼 오로지 風敎에만 간여케 했다. 정령이 너무 번다해 사족이 약임을 기피하자, 비사족이 약임을 맡아 폐단을 일으키는 현상이 나타났기 때문에, 그 절충안으로 일이 그다지 번잡하지 않은 풍교의 일을 맡김으로써 향약의 기강을 유지하려 한 것이다. 아울러 약임으로 향약의 尊重함을 빙자하여 자신의 사사로운 이익을 도모하고, 民戶를 침탈하는 행위는 小民과 나라에 큰 피해가 되니 앞으로 이를 엄히 처벌한다는 자기규제 조항을 첨가하였다. 善籍과 惡籍의 작성에 있어서도 근래에는 악적의 경우 거의 작성되지 않고 있다며, 앞으로는 일일이 그 과실을 징험하여 처벌할 것이라 했다. 향약에 하인을 참여시키는 이유에 대해서는 그들이 스스로 교화될 수 없기에, 사족과 더불어 吉凶을 함께 한다면 점차 善하게 될 것이기 때문이라 하였다. 하지만 하인은 月朔會에 里正과 일부 父老 만이 참여가 가능하였으며, 봄과 가을 講信禮 때에도 사족과는 달리 별도의 一廳에 자리해야 되었다. 강신례 때의 자리 구분은 서얼도 마찬가지라고 나타나 있다. ‘포산입의 부’ 마지막 조항에는 향약이 여씨에서 비롯되었으며, 朱子가 增損하고, 己卯諸賢이 우리나라에서 이를 언해간행(1518년 金安國이 주도)하여 행해지다가 退溪先生이 罰條를 정했다고 한다. 그리고 포산향약은 위의 여러 향약을 기본으로 하되, 당시 시의를 참작해서 壬申(1632) 12월 초에 만들었다고 나타나 있다.

‘향입약조서’는 앞선 ‘퇴계선생약조’의 서문으로 퇴계가 1556년 예안에서 실시할 향약을 제정하면서 작성한 것이다. 먼저 퇴계는 서문에서 향약의 유래를 三代의 鄕大夫에서 찾고 있다. 향대부가 옛적 왕정이 미치지 않는 향촌을 교화하며 孝悌와 忠信을 알게 했는데, 지금 향대부의 책임이 유향소로 돌아오게 되었다고 하였다. 이에 同鄕 출신의 선배 李賢輔가 약조를 만들어 一鄕의 풍속을 바로 잡으려고 했으나, 미처 이루지 못하고 세상을 떠났는데, 다시 고을 어른들이 자신에게 속히 그 뜻을 이어 약조를 만들라 해서 부득이 약조를 제정하게 되었다며 그 전말을 서문에서 밝히고 있다. 그리고 경전의 구절을 들어 향약 제정의 의의를 언급하고 있는데, 이글은 퇴계향약을 계승한 많은 인사들에게 향약 실시의 기본 이념과 명분이 되었다.

‘苞山規約識’는 이전이 작성한 것으로 『월간집』에 「跋苞山規約」이란 제목으로 수록되어 있다. 김세렴이 현풍에서 규약을 만들고 실시하자 이를 識한 것으로, 김세렴의 행적을 故事에 비유하는 내용이다. 南宋 때 石子重이 尤川의 수령으로 부임하여 학교를 중수하면서 교화를 베풀자, 朱子가 許順之에게 보내는 편지를 보내면서 이를 칭찬한 적이 있었다. 김세렴도 현풍현감으로 재임하면서 學規를 실시하였는데, 이를 이전이 석자중의 고사와 비유한 글이다.

‘苞山約規跋’은 이전의 아우인 李埈이 1633년 7월 작성한 것으로 그의 문집인 『蒼石集』과 김세렴의 『동명집』에 각각 「苞山規約條跋」과 「跋苞山規約」이란 제목으로 수록되어 있다. 발문은 김세렴이 規約을 제정하게 된 경위를 간략하게 설명하고, 그 의의를 기리는 내용으로 이루어져 있다. 특히 김세렴이 어려운 사정에서도 현풍에서 규약을 제정하고 실시했음을 높이 사고 있다. 그의 行狀에 따르면 김세렴이 苞山의 수령, 즉 현풍현감으로 부임한 것은 1631년으로 나타난다. 김세렴은 당시 정국을 주도하던 반정공신 李貴(1557~1633)를 탄핵하다 오히려 현풍현감으로 좌천되고 말았다. 지방의 수령으로 좌천된 상황에서도 자신의 직임에 소홀하지 않고, 오히려 백성들을 교화하기 위한 學規와 鄕約을 제정한 사실을 이전은 발문을 통해 높이 샀던 것이다. 아울러 이전은 그의 조부 金孝元(1542~1590)이 三陟府使를 역임하면서 백성을 교화시켰는데, 후손인 김세렴이 이를 계승했음을 기리고 있다. 김세렴의 교화로 고을의 父老가 사당을 짓고 제사를 지내게 되었으니, 이는 그저 한 고을의 다행이 아니라 국가의 큰 다행이라 하였다. 그러면서 말미에는 弘文館應敎로 있던 김세렴이 현풍현감으로 暫棲함을 강조하며 발문을 마치고 있다.

‘苞山約規跋’ 다음에는 ‘新增約條’ 5개조와 ‘下人約條’ 9개조가 명기되어 있다. 본 향약 자료에 명기되어 있는 각종 규약은 주자, 퇴계, 김세렴이 제정한 것을 그대로 인용한 것이며, 실질적으로 남촌향약의 독자적인 규약은 ‘신증조약’과 ‘하인약조’가 전부이다. 이중 ‘신증조약’은 上人, 즉 남촌향약을 주도하던 사족이 그 대상이다. 5개조는 冒役廉隅奔競公任者, 公廨各廳營私出入者, 儒衣儒冠恣行市廛者, 押近常漢紊亂名分者, 廢棄課業專尙浮躁者로 사족의 행실에 위반되는 것들이 나열되어 있다. 이 중 앞의 2개조는 사족이 公任을 빙자하여 사리사욕을 채우거나 관청에 줄을 대어 자신의 이익만을 추구하는 행태이다. 지나친 사욕으로 백성들을 침해하거나 관권과 마찰을 일으킬 수 있는 예민한 사항들로 사족의 자기규제에 해당되는 조항이다. 후자 3개조는 사족의 행실과 관련된 것들이다. 사족으로 시전에서 방자한 행동을 하거나, 常漢과 더불어 명분을 문란케 하며, 공부를 포기한 자가 해당된다.

‘하인약조’ 9개조는 향약을 매개로 하층민을 직접적으로 통제하기 위해 제정한 규정으로 濫着道服唐鞋者, 女人濫乘屋轎者, 濫稱幼學謀避身役者, 以男爲女欺瞞官家者, 增益年歲濫受恩爵者, 農器牛隻不相借助者, 當農穀種不肯相換者, 不拜兩班叉手進揖者, 疾疫染痛不肯出幕者로 이루어져 있다. 하인으로 신분을 망각한 의복착용과 가마사용을 금하고 있으며, 幼學으로의 신분 모칭하거나 성별과 나이를 속여 탈세하는 행위를 직접 규제하는 내용이다. 아울러 하인의 본업인 농업에 충실하지 않거나 사족에게 인사를 제대로 하지 않는 규정도 포함되어 있으며, 그 정도에 따라 처벌하되 上罰에 해당되면 관가에 알려 치죄하고 中罰과 下罰은 輕重에 따라 직접 벌을 다스린다고 나타나 있다.

가장 말미에 수록된 ‘南村四面鄕約識’은 본 자료가 만들어진 것으로 추정되는 1692년 12월 李齊聖가 存愛院에서 작성한 識이다. 존애원은 상주의 사설의료기관으로 상주를 대표하던 재지사족들에 의해 1602년 창설된 건물이다. 이제성의 識에서는 1692년 새롭게 향약이 정비되기까지의 대략적인 남촌향약 역사를 살펴 볼 수 있다. 여기에서는 먼저 향약의 법이 오래되었으며, 藍田에서 시작되어 주자에 의해 增損되었다고 한다. 이것이 우리나라에 전해져 퇴계가 절충하여 宣城(禮安縣의 별칭)에서 시행하였으며, 김세렴이 현풍현감으로 있으면서 부임지에서 이를 다시 刪定해 실시했고 상주에서는 1634년 상주목사金尙宓이 지역 출신의 先賢인 이전, 류진과 협의하여 향약을 실시했다고 나타나 있다. 이때 향약이 실시된 향약이 바로 남촌향약이다. 그러나 이후 미풍양속이 해이해지고 습속이 퇴폐해짐에 따라 새롭게 남촌향약을 제정할 필요가 있었고, 때마침 이전의 5세손이 옛적 시행되던 규약의 圖式을 보존하고 있어 이를 바탕으로 향약을 정비하게 되었다. 이때가 1692년으로 藍田의 4조, 즉 향약의 4대강령을 기본으로 하고 퇴계의 立議와 김세렴의 포산규약을 4대강령 아래에 부기했다고 한다. 그리고 퇴계가 제정한 立議의 서문, 이전, 이준 형제가 작성한 포산규약의 발문과 識도 수록하였으며, 말미에는 새롭게 제정한 약간조를 부기했다고 명시해 놓았다. 이상의 설명은 본 자료의 구성과 동일하여, 본 자료가 1692년 이제성에 의해 識가 작성될 때 함께 만들어진 것임을 뒷받침한다.

[자료적 가치]

향약은 시기별, 지역별로 성격상의 차이가 나타난다. 일반적으로 향약은 향촌교화와 구성원 간의 결속력 강화를 위해 실시되었으며, 그 주도세력은 향촌사회를 영도하던 재지사족들이었다. 재지사족들은 향약을 통해 사족 중심의 향촌지배질서를 구축하려 했다. 특히 이는 사족뿐만 아니라 동리의 하층민까지 참여하는 이른바 上下合契 형식의 향약 실시로 실현되었다. 남촌향약 역시 17세기 전반 경상도상주목의 네 개 면의 동리에서 실시된 상하합계로, 향약을 매개로 사족 중심의 향촌지배질서를 확립하려 했던 상주 지역 재지사족의 동향이 나타난다. 한편, 남촌향약을 통해서 퇴계, 이전, 이준, 류진으로 이어지는 상주 지역 퇴계학파의 향약 시행 추이도 확인 할 수 있다.