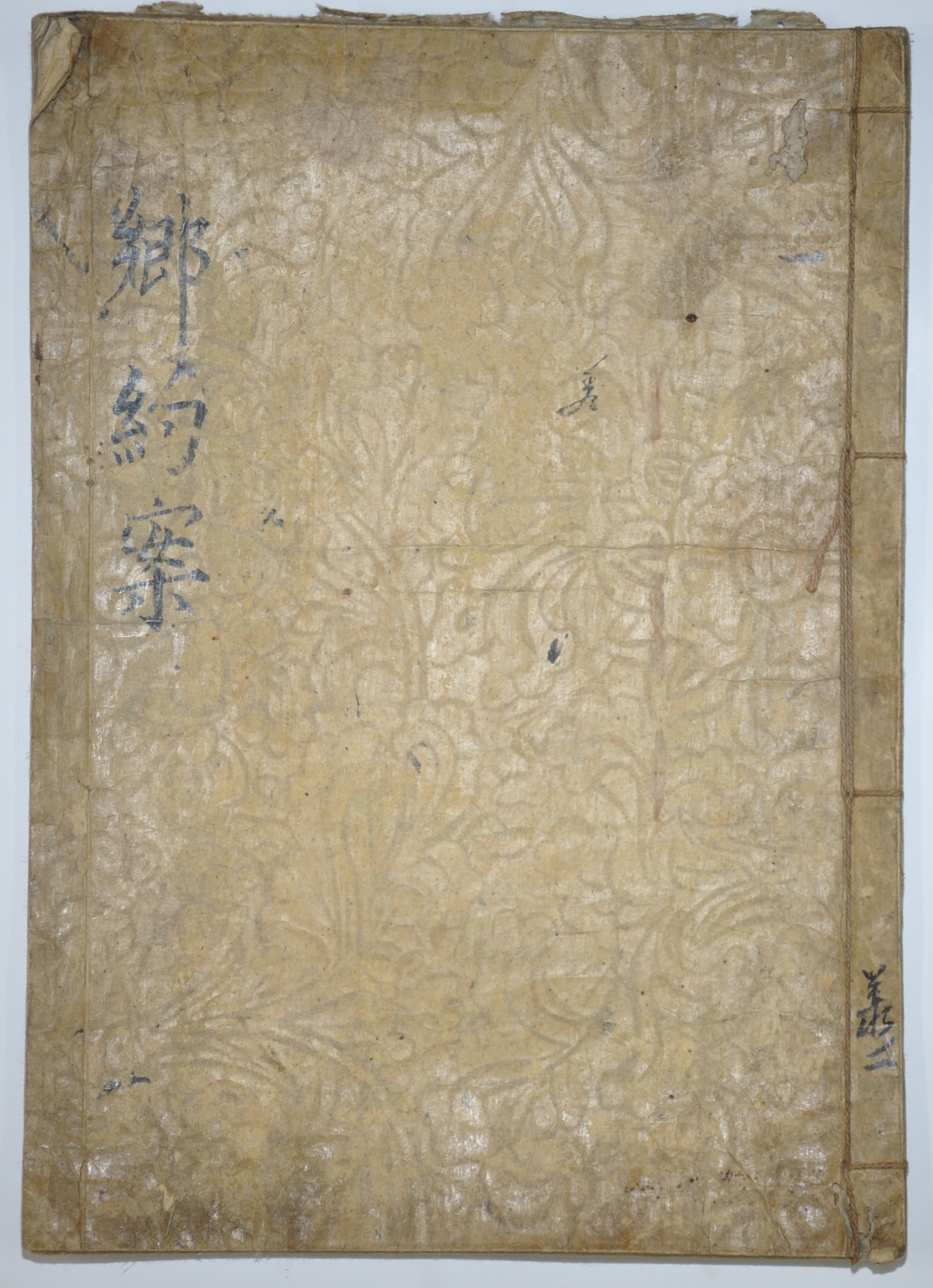

1619년에 영천향교에서 작성한 항약안이다.

내용 및 특징

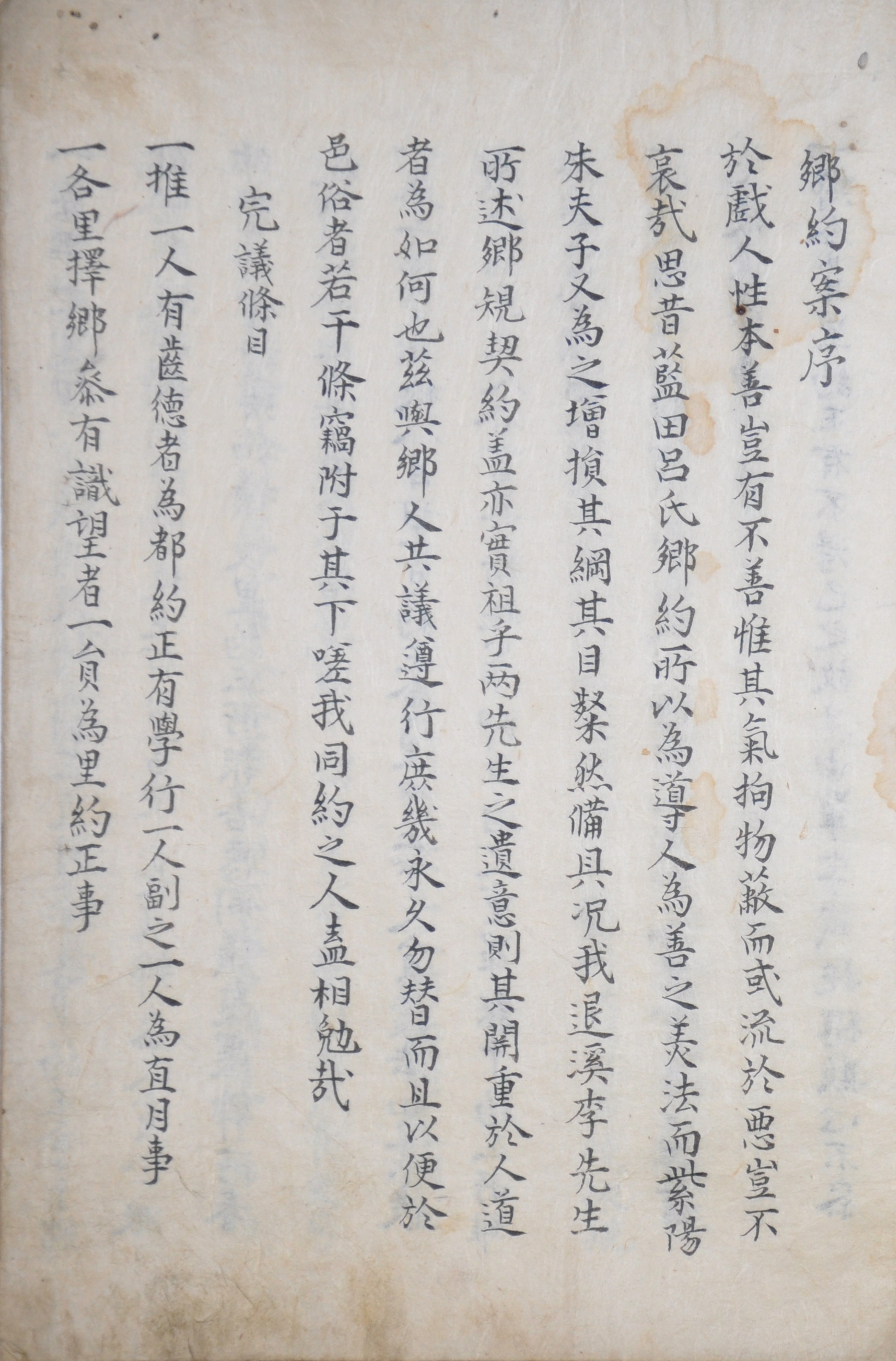

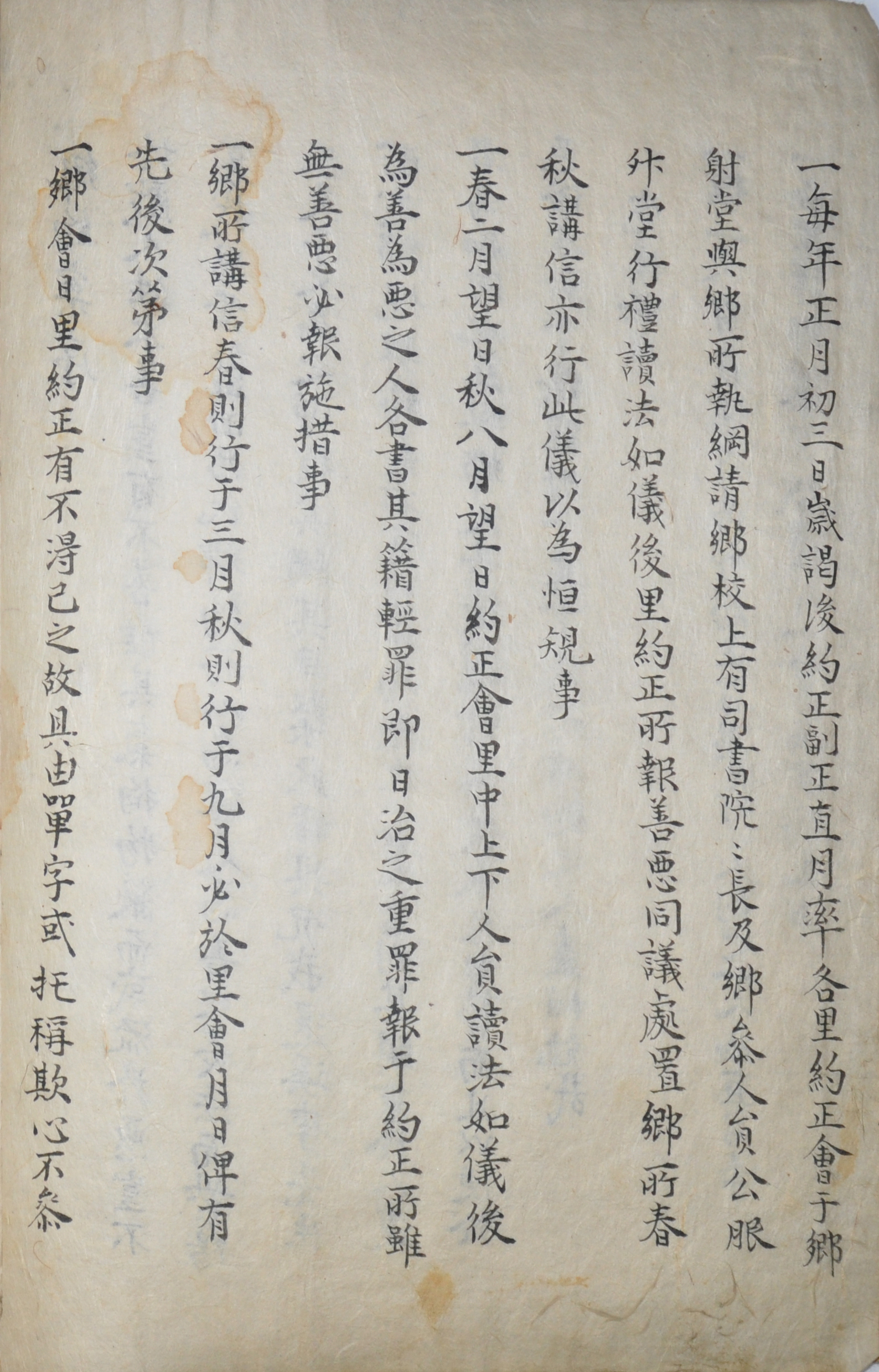

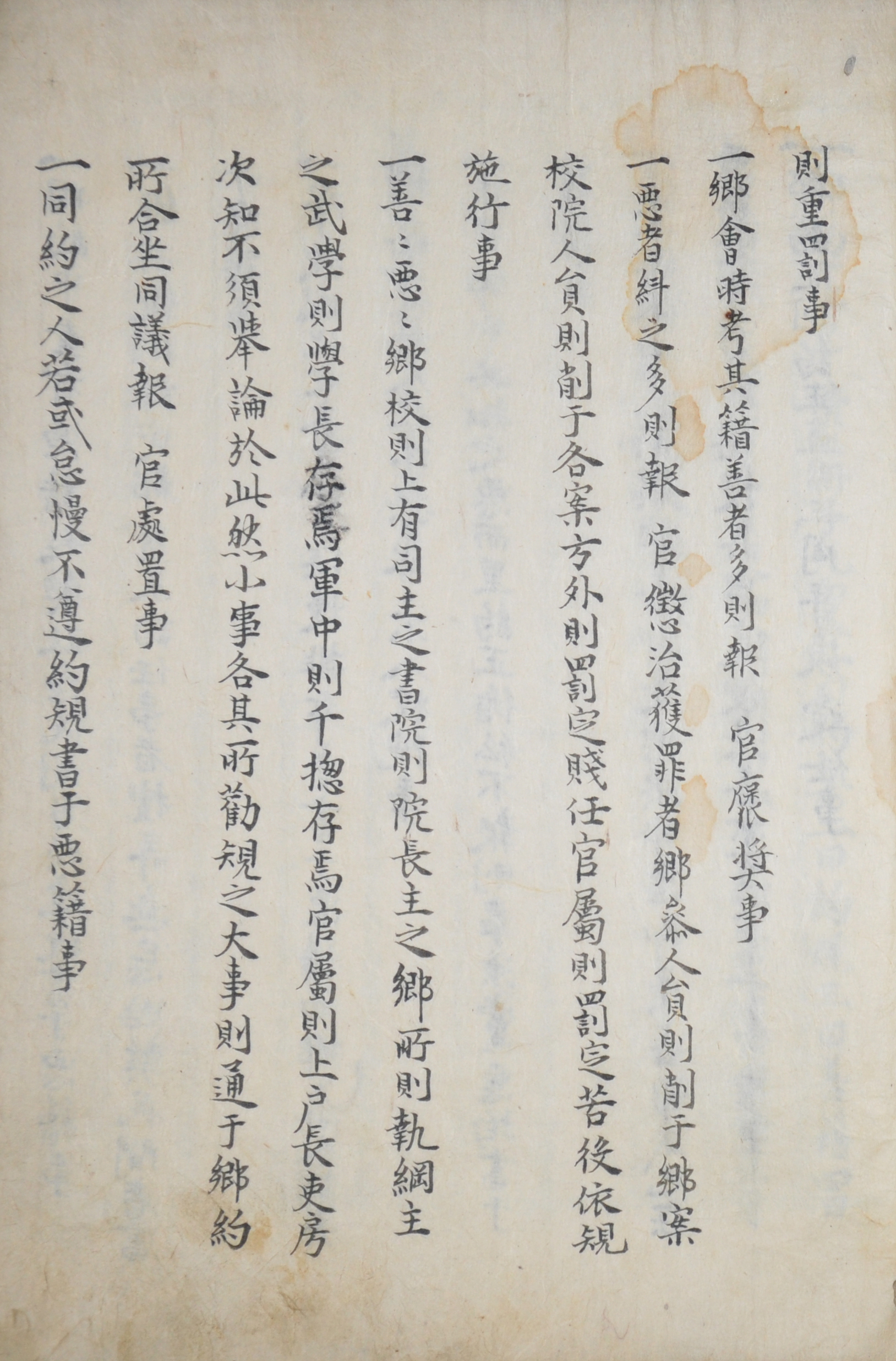

본 향약안은 1619년(광해군 11년) 영천향교에서 작성한 향약안이다. 조선시대의 향약은 임진왜란 이전부터 退溪先生과 栗谷先生의 禮安鄕約과 海州鄕約 제창으로 성행하게 되었다. 그러나 임진왜란의 발발로 인해 在地士林들의 향약보급운동은 큰 타격을 입게 된다. 임진왜란은 한편으로는 지배층의 모순을 다각도로 노출시켜서 사림들의 향촌지배에 타격을 입히고 민심을 이반시켰지만 그 때문에 향약보급의 중요성은 더더욱 부각되었다. 향약은 사림들이 향촌을 지배할 수 있는 자치적 지배규약이었지만 임란 이전에는 주로 鄕廳을 통해 실시되다가 임란 이후에는 향교를 중심으로 하는 재지 사림의 권위에 의해 추진되었다. 그러나 영천향교의 경우를 보면 여전히 鄕廳이 향약추진의 주도적 역할을 하고 있는데 이는 아마 영천의 향교와 유림들이 鄕廳을 압도할 만한 권위를 가지지 못했기 때문이라고 생각된다. 이에 따라 영천향교를 비롯한 유림들은 鄕廳과 더불어 일종의 공동합의체라고 할 수 있는 향회를 발족시켜서 일향의 공론을 수렴해나갔다. 향약실시의 과정에서 볼 수 있는 이러한 특징은 여타의 향교와 구별되는 영천향교 고유의 특징이라고 하겠다. 본 문건은 향약안의 序文과 完議條目의 두 부분으로 나누어져 있다. 우선 향약안의 서문을 보면, 향약의 근원을 朱子가 증손한 呂氏鄕約에서 찾으면서도 退溪先生의 鄕約精神을 계승하고 있음을 내세우고 있다. 다음으로 완의의 조목을 살펴보면, 매년 1월 3일 鄕射堂과 鄕所등에서 都約正‧副約正‧각 동리의 約正‧향교의 執綱‧有司‧書院의 院長 등이 모두 모여 鄕會를 개최한다는 내용이 기록되어 있다. 이처럼 여러 유림 기구의 합의체인 鄕會를 조직하여 여기에서 향약 실시과정의 제반 문제들이 논의되고 결정되었음을 알 수 있다.

자료적가치

조선시대의 향약을 살펴보면, 조선시대 중기까지는 鄕廳에 의해 운영이 되다가 임란이후에는 점차 햑교의 유림들에 의해 주도되어가는 것을 발견할 수 있다. 그러나 영천향교의 경우에는 여전히 鄕廳이 향약을 주도적으로 운영하면서 鄕會에서 상당한 영향력을 발휘하고 있는 것을 알 수 있다. 이것은 영천의 어느 향교나 서원 등, 주도적인 유림세력이 일향의 공론을 좌우할 정도의 역량을 가질수 없었다는 의미이며, 이에 따라 鄕廳을 비롯한 각 유림의 기구들이 공동으로 향회를 조직하고 향촌의 지배권을 공동으로 운영할 수밖에 없었음을 잘 알 수 있다.

『慶北鄕校資料集成(Ⅰ)』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校出版部, 1992

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 경상북도, 1991

남민수