[내용 및 특징]

조선시대 지방 통치는 國王에서 監司, 守令으로 이어지는 일련의 관치행정 계통과 京在所에서 留鄕所 또는 鄕廳, 面里任으로 이어지는 자치행정계통으로 살펴 볼 수 있다. 이 중 一鄕의 지방자치기구인 유향소 또는 향청의 구성원을 鄕員이라 하며 그 명단을 鄕案이라 했는데, 사족들은 향안에 입록됨으로써 향권 운영에 참여할 수 있었다. 향안의 본격적인 작성은 16세기 중엽 이후로, 사림세력은 재지사족 중심의 향촌지배질서가 서서히 확립되자, 유향소 운영에 적극적으로 관여함으로써 향권을 주도해 나갔고 신흥 세력의 참여를 배제한 배타적 향안 작성을 통해 자신들의 지위를 확고히 하였다. 이러한 향안의 작성 추이는 지역적, 시기적 차이는 있는데 입록자들의 성격 분석을 통해 해당 고을의 향권 주도세력을 파악 할 수 있다.

慶尙道尙州牧에서의 향안 작성은 16세기 중엽 이전부터 실시되었으며, 20세기 초반까지 지속되었다. 그런데 향안 작성은 사회,정치적 변화에 따라 다양한 양상으로 전개되었는데, 지명 지역의 경우 17세기 중엽 이후 사족의 鄕任 기피현상에 따른 향안의 권위 약화, 중앙 정권의 閥閱화에 따른 재지사족의 중앙 진출 기회의 축소로 향안 입록자와 입록 양상의 성격변화가 나타나기 시작했다. 18세기에 접어들면서는 黨色에 따른 사족 간 분열 양상이 뚜렷해지면서 복수의 향안이 작성되기도 하였다. 현재 지명 지역에는 尙州鄕校와 興巖書院 등지에 성격을 달리하는 여러 향안이 전해지고 있는데, 그 중에서도 본 향안은 ‘商山鄕彦錄’이란 제목으로 엮여져 上,下 2책으로 구성되어 있으며, 상주 상주향교에서 보관하고 있던 것이다.

여기서 살펴 볼 상산향언록 상권은 상주목 출신 인사들의 序文 등과 16세기부터 1727년까지 입록자 명단을 수록한 것이다. 座目 앞에는 차례로 周世鵬(1495~1554), 李埈(1560~1635), 鄭經世(1563~1633)의 序文과 跋文이 수록되어 있는데, 1617년 향안을 새롭게 중수하면서 함께 엮여진 것이다.

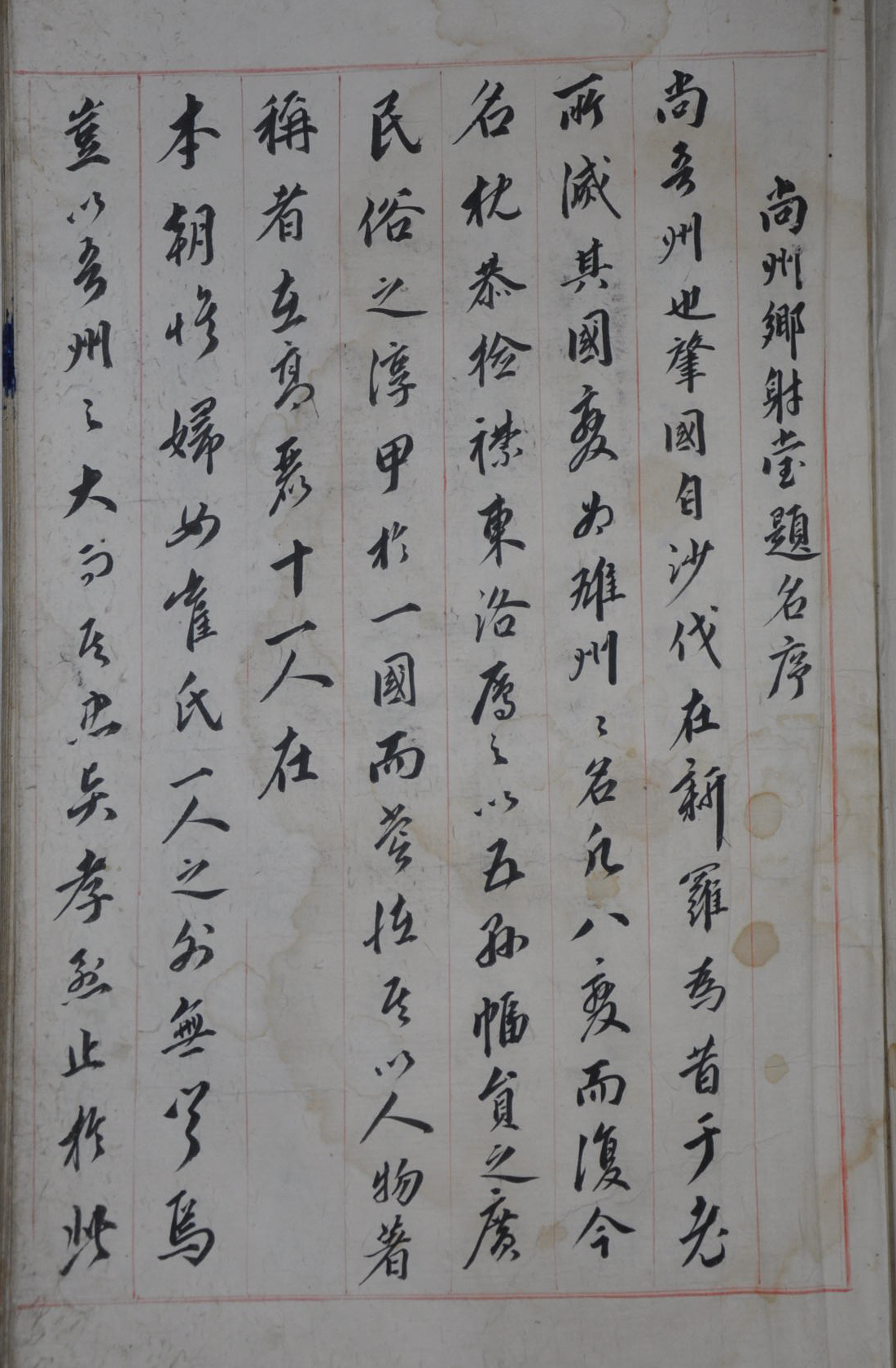

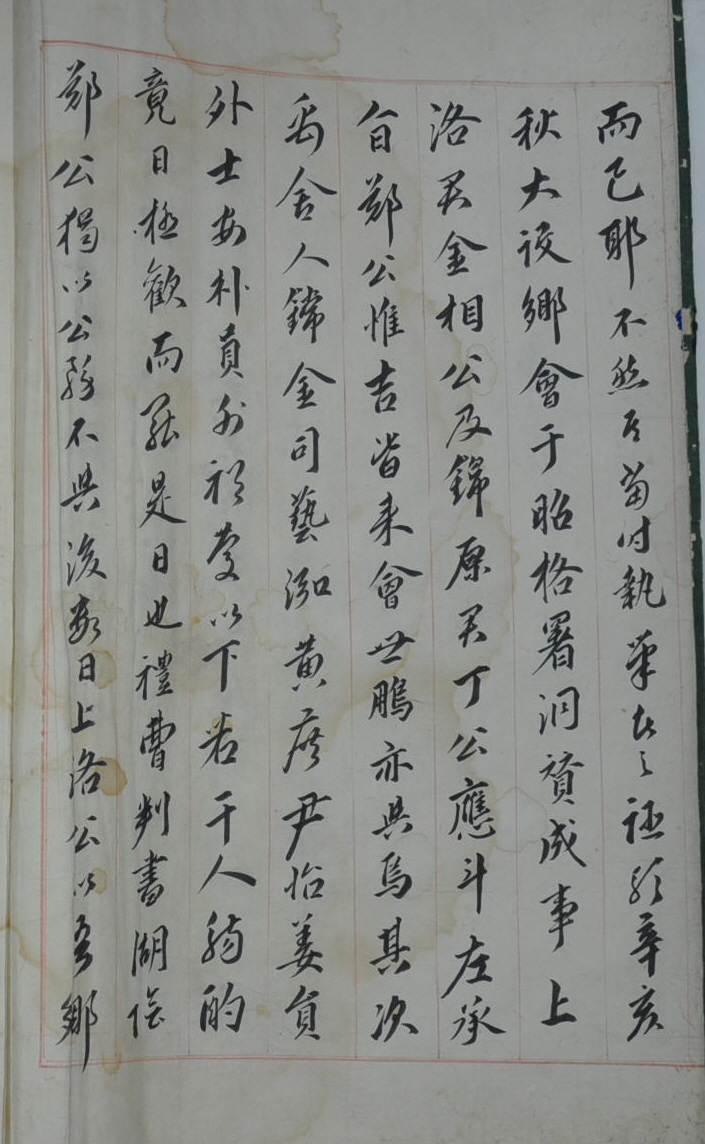

먼저 주세붕의 서문은 「尙州鄕射堂題名序」란 제목으로 엮여져 있다. 이 글은 주세붕이 1551년에 작성한 것으로, 그의 유고인 『武陵雜稿』에도 수록된 것이다. 이 서문에는 1551년 경재소와 유향소의 좌목이 작성되는 과정이 나타나, 당시 경재소와 상주목 유향소의 관계를 추측할 수 있다. 서문에서는 먼저 新羅의 昔于老가 沙伐國을 복속시킨 이래 지금까지 많은 民物이 생산되었음을 자부하고 있다. 그러나 안타깝게도 고을의 규모에 비해 배출된 인재는 적어 고려왕조 때는 11인 정도만 드러났으며, 本朝에는 오직 婦女 崔氏만을 들을 수 있다고 한탄하였는데, 이는 당대 업적을 기록하는 인사들의 誣함이라 하였다. 이에 辛亥年(1551) 주세붕, 金貴榮(1520~1593), 丁應斗(1508~1572), 鄭惟吉(1511~1588)을 비롯하여 禹鏛(1507~1560), 金泓, 黃怡, 姜士安, 朴裕慶 등이 昭格署洞에 모여 鄕會를 열었는데, 鄭士龍(1491~1570)은 공무 때문에 참석하지 못했다고 한다. 이때의 모임은 경재소 향회로 이중 주세붕과 김귀영은 상주가 본관지였다. 상주의 土姓으로는 周氏와 金氏 이외에도 朴氏와 黃氏가 전해지고 있다. 당시 경재소 향회에서는 상주목의 座目, 즉 향안 작성이 논의되었다. 그리고 며칠 후 김귀영이 주세붕에게 좌목의 서문을 부탁했다고 한다. 그러면서 우리나라가 氏族과 士大夫를 중히 여겨 在京者는 경재소, 在鄕者는 유향소라 하였으니, 이것이 鄕黨에 좌목을 설치한 까닭이라고 서문에서 밝히고 있다. 경재소와 유향소에 모두 좌목이 작성되었음을 알 수 있으며, 유향소 좌목 즉, 향안의 경우 늦어도 1551년 이전에 마련되어 있었음이 나타난다. 『商山誌』에 따르면 金眉壽가 향안을 작성했다는 기록이 확인되는데, 김미수의 생몰연대는 알 수 없으나, 그가 1483년에 生員試에 합격했음을 감안할 때 최초 향안 작성시기가 16세기 중반 이전이었음을 추측 할 수 있다. 마지막으로 서문 말미에서는 鄕黨의 필요성을 강조하고, 後生들에게 효제공경의 권면을 당부하였다.

주세붕의 서문 바로 다음에는 이준의 발문이 부기되어 있다. 이 글은 1617년 이준이 정경세와 더불어 향안을 새롭게 중수하면서 만들어졌다. 내용은 주세붕의 서문에 대한 일종의 반론이 주를 이루고 있다. 앞서 주세붕은 상주가 고을 규모에 비해 드러난 인재가 적다고 하였다. 秉筆者의 誣로 인해 본조에서는 오로지 부녀 최씨만이 드러나고 있음을 한탄했던 것이다. 이에 대해 이준은 주세붕이 언급한 내용이 어디에서 근거한 것이며, 부녀 최씨 또한 어느 문적에서 드러난 인물인지 알 수 없다고 하였다. 상주 출신의 인물이 적다는 주세붕의 언급이 확실한 근거가 없음을 비판하고 있는 것이다.

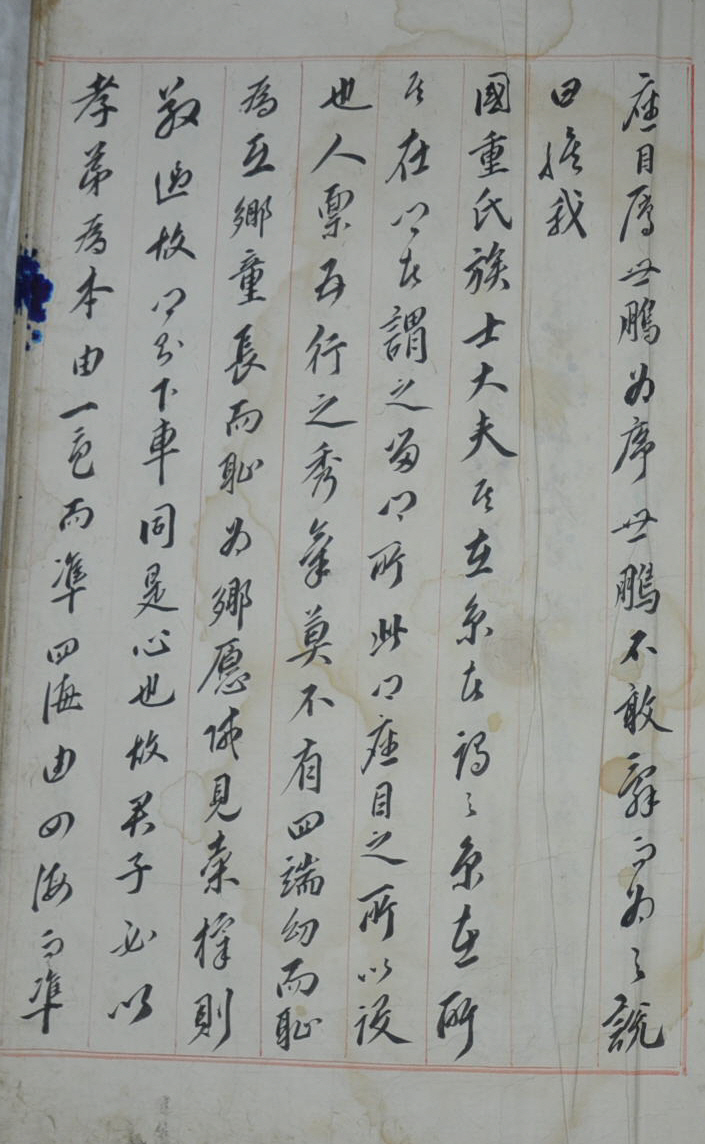

정경세의 서문도 이준의 발문과 같은 해인 1617년 향안이 새롭게 작성될 때 만들어졌다. 정경세는 상주 출신의 문신으로, 서문 작성 당시 江陵大都護府使를 역임하고 있었다. 한편, 이 서문은 그의 문집인 『愚伏先生文集』에 「尙州鄕案錄序」라는 제목으로 같은 내용이 수록되어 있다. 이 서문에서는 1617년 상주향안이 중수되는 과정을 확인할 수 있으며, 임진왜란 이전 상주향안이 작성되던 추이를 간략하게 살펴 볼 수 있다. 먼저 서문에서는 고을마다 향안을 작성하는 이유가 世族의 구별에 있음을 강조하고 있다. 세족을 구별함으로써 고을의 기강을 바로 세우고 풍속을 바로잡을 수 있으니, 吏民의 통제는 바로 巨室이 아니면 불가하다고 했다. 그러면서 상주가 안동과 더불어 영남의 여러 고을 중 가장 성대하여, 향안에 입록 할 인사를 고르기가 힘들다고 하였다. 정경세도 어릴 적 鄕堂에 父兄을 따라갔다가 壁函에 있던 향안을 열람하였는데, 국초 이래 名公과 巨卿의 이름이 錯落되어 있던 것을 볼 수 있었다고 한다. 상주에서의 향안 작성 유래가 오래되었음을 알 수 있다. 그러나 舊來의 향안은 1592년 임진왜란으로 소실되었고, 1595년 고을의 父老 金鍊, 金體信, 康益敬, 朴汝珩 등의 여러 인사가 기억을 쫒아 이를 기록했는데, 이때 만들어진 향안이 『尙州鄕案舊籍』이다. 그러나 『상주향안구적』은 徵驗의 어려움으로 누락된 인사가 많아 열에 둘 셋만 기록할 수 있었고, 연도와 월의 선후가 명확하지 않았다고 했다. 더구나 전란 중에 작성된 것이어서 종이가 얇아 쉽게 파손되고, 글자는 가늘게 쓰여 쉽게 흐트러지니 오래 전할 수 없음에, 鄕席의 우두머리인 李㙉의 주도로 두꺼운 종이로 바꾸고 비단으로 단장하였다고 한다. 이어 이전의 요청으로 정경세가 이름을 베껴 썼는데 팔 힘이 부쳐 康應哲, 丁彦璜, 李大圭가 계속하였으며, 1595년 이후부터는 연도와 월을 상세히 살피고 序次를 신중히 해서 규례에 의거해 기록하였다고 했다. 아울러 주세붕의 서문을 이준에게 부탁해 크게 써 앞에 수록했다고 하였다. 이상과 같이 1617년 향안 중수의 과정을 밝히고 말미에는 향안에 입록된 인사들 모두, 몸과 마음을 닦아 가정과 나라의 기둥이 되기를 바라며 서문을 마치고 있다.

상권의 좌목은 모두 16회에 걸쳐 작성되었다. 가장 오래된 것은 서문에서 밝혔듯이 1595년에 새롭게 작성한 ‘상주향안구록’이다. 이때부터 추록되어 1727년까지 모두 16회에 걸쳐 입록된 향원들을 수록하고 있는 것이다. 좌목에는 입록자의 성명이 직역 및 관직과 함께 기재하고 있다. 소수이지만 削籍 된 인물도 확인되며, 세주로 삭적 사유를 부기해 놓았다.

‘상주향안구록’은 정경세가 밝혔듯이 김련 등이 임진왜란으로 소실된 향안을 기억을 더듬어 처음 제작한 것으로, 정경세 등이 다시 베껴 쓴 것이다. ‘상주향안구록’에는 모두 308명이 입록되어 있다. 이때 기록은 기억을 더듬어 작성한 것이기 때문에 전체 입록자 중 일부만 기재되었으며, 입록 순서도 명확하지 않아 기재 순서조차 일정하지 않은 한계를 가지고 있다. 또한 입록자의 직역 및 관직은 해당 인물 입록 당시의 것이 아니라, 1595년 새롭게 작성할 때 해당 인물의 최종 관직과 직역명을 기재한 것이어서, 이 자료를 통해 17세기 이전 향안 입록의 추이를 명확하게 살펴보는 데에는 한계가 있다. 다만 1483년에 생원시에 합격한 김미수가 가장 앞에 기재되어 있으며, 1551년 향안 작성 때 참여했던 주세붕, 정응두 등이 앞부분에 기재되어 있는 것으로 보아 적어도 16세기 중반 이전에 상주에서 향안이 작성되었음을 추정 할 수 있다. 이시기 향안 입록자는 상주 출신뿐만 아니라, 상주가 본관지이거나 지방관 부임 및 혼인 등으로 상주와 인연을 맺은 인물도 포함되어 있음이 나타난다. 이는 유향소가 조선전기 경재소의 영향을 받는 지방자치행정기구라는 특징을 여실히 드러내는 점이다. 또한 이시기 입록자의 직역 및 관직을 살펴보았을 때, 후기 그 어느 때보다 고위 관직 역임자가 많이 나타난다. 308명 중 幼學은 113명으로 불과 38% 밖에 되지 않는다. 유학이 대부분을 차지하는 17세기 이후와는 인적 구성상 상당한 차이가 있다. 領議政을 역임했던 盧守愼을 비롯해 左議政, 右議政, 左贊成, 右贊成, 判書, 判尹 등의 고위 관직, 각종 문무관직, 西班 遞兒職, 文散階, 生進, 忠順衛와 忠義衛 등의 병종이 다양하게 기재되어 있기 때문이다. 지방 사림의 중앙 진출이 활발했던 16세기 사회적 성격이 확인된다. 한편, 입록자의 성씨는 모두 39종이다. 『尙山誌』에서는 상주를 대표하는 성씨로 29종이 기록되어 있는데, 이는 향안에 상주목사를 비롯해 상주 비거주자가 일부 포함되어 있기 때문이다. 이러한 경향은 후대의 향안에서도 마찬가지이다. 향안 입록 비율이 높은 성씨로는 金씨 75명, 黃씨 23명, 鄭씨 22명, 李씨 21명 순이며, 朴,申,趙,洪씨 등도 두 자리 이상의 입록자를 두고 있다. 이러한 추이는 전반적으로 후기까지 지속된다.

두 번째 좌목은 ‘萬曆二十三年乙未冬錄’으로 1595년 겨울의 입록자 8명을 기재한 것이다. 1595년 소실된 향안이 새롭게 만들어졌으며, 그해 겨울 만들어진 좌목으로 향안 복구 후 첫 번째 입록이다. 세 번째 좌목은 ‘萬曆二十四年丙申春錄’으로 1596년 봄의 입록자 54명이 기재되어 있으며, 弘文館 校理였던 정경세도 이때 입록되었다. 네 번째 좌목은 ‘萬曆二十七年己亥冬錄’으로 1599년 봄의 입록자 23명을 수록하였다. 1595년 향안 복구 이후 세 차례에 걸친 16세기 후반의 추록에서는 모두 85명이 입록되었는데, 입록 시기와 규모는 일률적이지 않았다. 85명의 입록자 중 유학은 59명으로 약 60%의 비율을 차지하고 있다. ‘상주향안구록’에 비해 유학의 비중이 크게 증가했음이 나타난다. 관직 역임자도 縣監과 直長, 參奉 역임자 각 2명, 判書, 參判, 同知, 應敎, 僉正, 郡守, 獻納, 校理, 都事, 著作, 奉事 각 1명씩 나타난다. 생원과 진사도 1명씩만 확인되며 병종 기입자는 단 2명에 불과하다. 성씨별로는 金씨 20명, 李씨 9명, 趙씨 6명, 姜,盧,申,洪,黃씨 각 4명, 康,宋,全,鄭,河씨 각 3명, 成,尹,蔡씨 각 2명, 高,柳,閔,朴,卞,徐,辛,王,韓씨 각 1명으로 나타난다. ‘상주향안구록’과 마찬가지로 김씨의 비중이 가장 높은데 반해, 상대적으로 황씨의 입록 비율은 이전에 비해 줄어들었다.

다섯 번째 좌목은 ‘萬曆三十三年乙巳秋錄’으로 1605년 가을의 입록자 37명을 기재하였다. 37명 입록자 이외에 弘文校理 역임자로 削籍된 1명이 나타난다. 세주로 사유가 부기되어 있지 않지만, 종이로 덧붙여 가려진 이름이 비추어져 姜弘立(1560~1627)으로 확인된다. 강홍립이 요동 정벌 때 참전하여, 後金에 투항했기 때문에 정치적인 이유로 후대에 삭적된 듯하다. 여섯 번째 좌목은 ‘萬曆四十五年丁巳春錄’으로 1617년 봄의 입록자 60명을 기재하였다. 일곱 번째 좌목은 ‘萬曆四十五年丁巳冬錄’으로 1617년 겨울의 입록자 10명을 기재하고 있다. 1617년의 좌목은 정경세와 이준의 주도로 1595년 복구된 향안을 새롭게 베껴 쓰고 단장하던 그 해에 만들어진 것이다. 여덟 번째 좌목은 ‘崇禎三年庚午春錄’이며 1630년 봄에 56명을 입록한 것이다. 아홉 번째 좌목은 ‘崇禎八年乙亥仲冬錄’으로 1635년 11월의 입록자 67명을 기재하였다. 열 번째 좌목은 ‘丁亥仲秋錄’으로 1647년 8월의 것이며 87명을 기재하였다. 17세기 전반기 총 6회에 걸쳐 추록이 이루어지는 동안 모두 317명이 향안에 입록된 것으로 나타난다. 16세기 후반에 비해 입록 시기의 간격이 넓으며, 입록 규모도 점차 확대되는 경향이다. 입록자 직역 중 가장 많은 수를 차지하고 있는 유학은 244명으로 전체 77%를 차지한다. 고위 관직을 역임한 인물이 대폭 줄어들며, 그나마 관직을 역임한 인물도 상주목사 역임자가 상당수를 차지한다. 이 중에는 兵使鄭起龍처럼 일전에 상주목사를 역임했던 인물이 입록되기도 하였다. 관직 역임자의 감소는 인조반정 이후 심화된 중앙 정권의 閥閱化로, 지방 재지사족의 관로가 차단된 까닭이다. 더구나 이시기 상주 지역 재지사족의 상당수가 정치적으로 소수였던 南人의 당색을 띄고 있었기 때문에 관직 역임자의 향안 입록이 드물 수밖에 없었다. 성씨별로는 金씨 73명, 李씨 36명, 趙,黃씨 각 28명, 盧,成,鄭씨 각 11명, 姜,洪씨 10명, 宋,全씨 각 9명, 康씨 8명, 申,崔씨 7명, 高,徐,蔡,韓씨 각 6명, 柳씨 5명, 朴,丁,河씨 4명, 卞,尹,曺씨 각 3명, 丘,辛씨 각 2명, 文,孫,沈,王,禹씨 1명 순이다. 16세기 후반과 마찬가지로 金,李,黃,曺씨의 비중이 높게 나타난다.

17세기 후반의 첫 번째 좌목은 열한 번째 ‘辛卯仲夏錄’은 1651년 여름의 것으로 22명이 입록되어 있다. 열두 번째 ‘戊戌孟春錄’은 1658년 봄의 좌목으로 5명이 입록되었다. 이 시기 입록자 5명 중 睦行善과 金宗一은 상주목사를 역임한 경력으로 입록된 인물로, 1658년의 좌목은 상주의 재지사족을 대상으로 작성된 것은 아니다. 열세 번째 좌목은 ‘丁未閏四月日錄’으로 1667년 모두 207명을 입록한 것이다. 좌목의 가장 앞에는 都事李象鼎과 尙州牧使를 역임한 李松齡이 입록되어 있다. 1667년의 좌목 이후로는 상주와 연고가 있는 중앙관료, 특히 상주목사를 가장 앞부분에 부기하는 경향이 나타난다. 열네 번째는 ‘壬申八月日錄’ 좌목으로 365명이나 입록되어 있다. 후기로 갈수록 전후 입록 기간의 격차가 넓어지며, 입록 규모가 확대됨이 나타난다. 이러한 경향은 17세기 중반 이후 두드러지게 나타난 향안 권위의 약화와 무관하지 않다. 일반적으로 17세기의 향안 입록에서는 三鄕이라하여 부계, 모계, 처계에 신분적 하자가 없어야 되는 엄격한 기본 입록 규정이 준수되고 있었다. 그러나 17세기 전반 이후 사회적 변동에 따른 재지사족 중심의 신분질서가 흔들리기 시작하면서 三鄕의 규정이 완화되어 갔다. 특히 1654년에는 營將事目이 실시됨으로써 재지사족들이 鄕任을 기피하는 현상이 나타났고, 아울러 향안의 권위도 약화되었다. 이러한 사회적 현상으로 말미암아 17세기 중반 이후 대규모의 향안 입록이 나타나게 된 것이다. 17세기 후반 향안 입록자는 599명으로, 이 중 유학은 536명으로 전체 입록자의 89%를 차지한다. 생원과 진사, 충의위의 병종을 가진 인물을 제외하고는 관직 역임자 중 상주 출신 재지사족의 비중은 더욱 줄어든다. 성씨별로는 金씨 143명, 李씨 68명, 趙씨 56명, 黃씨 41명, 成씨 30명, 高씨 23명, 宋씨 22명, 洪씨 21명, 鄭씨 20명, 康,柳씨 각 18명, 姜씨 15명, 盧,申,蔡씨 13명, 曺씨 11명, 全,崔씨 10명, 王씨 9명, 權씨 5명, 徐,孫,韓씨 각 4명, 郭씨 3명, 睦,卞,尹,丁씨 각 2명, 南,閔,朴,呂,兪,河씨 각 1명 순이다.

열다섯 번째 좌목은 ‘癸卯十二月日錄’이며, 열여섯 번째 좌목은 ‘丁未十二月日錄’으로 각각 1723년과 1727년에 만들어진 것이다. 1723년의 좌목에서는 342명, 1727년의 좌목에서는 322명이 입록되었다. 18세기 전반부터는 입록의 대규모화가 확연히 드러나기 시작한다. 입록자 중 주목할 인물은 1723년 좌목에서 削籍된 曺景洙와 曺景泗, 1727년 좌목에서 削籍된 趙榮祿이다. 이상 3명의 이름은 삭적되어 있지만 하단부에 본명과 삭적 사유를 기입해 놓았다. 삭적 사유는 1728년 戊申亂에 연루되었기 때문이다. 이들은 모두 杖斃되었으며, 입록 기록은 후대에 의해 삭적된 것이다. 상산향언록 상권은 1727년 좌목을 마지막으로 끝이 나는데, 이후의 좌목인 하권(1749~20세기 초)과 비교해서 가장 두드러지게 나타나는 부분은 입록자의 당색이다. 18세기 이후 중앙 정권을 장악한 노론 벌열정권에 의한 영남지역 남인의 분열 정책, 戊申亂 이후 남인의 정치,사회적 활동의 위축이 맞물리게 되면서 상주 지역 재지사족들 간에도 당색에 따른 분열이 촉진되었다. 당색 간의 갈등은 향안 작성에도 영향을 끼치는데, 1727년 좌목 이후부터는 그러한 현상이 더욱 확연하게 나타난다. 상권의 18세기 전반기 좌목의 입록자는 총 664명으로, 이 중 유학은 607명이다. 유학의 비중이 91%로 절대 다수를 차지하기 시작했으며, 지방관을 제외한 관직 역임자는 매우 드문 것이 특징이다. 성씨별로는 金씨 124명, 李씨 84명, 趙씨 72명, 黃씨 44명, 洪씨 41명, 申씨 38명, 高씨 32명, 姜씨 27명, 康씨 21명, 鄭,蔡씨 각 19명, 盧씨 18명, 河씨 16명, 宋씨 14명, 成씨 13명, 權,曺씨 각 11명, 全씨 10명, 孫씨 9명, 郭씨 7명, 柳,兪씨 각 5명, 呂,王,韓씨 각 4명, 南,卞씨 각 3명, 琴,吳씨 각 2명, 徐,丁씨 각 1명 순이다.

이상 상권에 입록된 1,972명의 성씨를 살펴보면 金씨 435명, 李씨 218명, 趙씨 177명, 黃씨 140명, 洪씨 91명, 姜씨 75명, 鄭씨 75명, 申씨 73명, 高씨 62명, 康씨 56명, 成씨 57명, 盧씨 54명, 宋씨 52명, 蔡씨 41명, 柳씨 35명 등이 많은 비중을 차지하고 있다. 좌목에는 본관이 기입되어 있지 않아 입록자의 성관이 명확하게 파악되지 않지만 주요 인물과 『尙山誌』 등 상주 지역 지리지 자료를 살펴보았을 때 金씨는 尙州,安東,光州,順天,淸道, 李씨는 延安,全州,碧珍,全義,鐵城,羽溪,眞城,新平, 趙씨는 豐壤,白川,漢陽, 黃씨는 長水, 洪씨는 缶溪,南陽, 姜씨는 晉州, 鄭씨는 東萊,延日,奉化, 申씨는 平山,寧海, 高씨는 開城, 康씨는 信川, 成씨는 昌寧, 盧씨는 光州, 宋씨는 礪山, 蔡씨는 仁川, 柳씨는 豊山으로 나타나, 16세기부터 18세기 전반까지 상주 지역 향안 작성을 주도했던 가문을 추측 할 수가 있다.

[자료적 가치]

상주 지역 향안 작성의 추이와 재지사족들의 동향을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 향안은 유향소 참여 사족들의 좌목으로 해당 시기 상주 지역을 대표하던 인사들로 구성되었다. 경우에 따라서는 향안의 권위를 높이기 위해 지방관을 입록시키기도 하였으며, 17세기 이전에는 상주 지역에 연고를 가지고 경재소에 참여했던 중앙관료도 확인된다. 특히 17세기 이전 상주향안에는 상주 출신의 중앙 관료를 대거 확인 할 수 있는데, 이는 16세기 지역 사림세력의 활발한 중앙 진출과 맥을 같이한다. 신분질서의 변동에 따른 향안의 권위 약화, 집권층의 벌열화에 따른 중앙 관로 진출의 어려움 등으로 향압 입록자 대부분의 직역이 幼學인 17세기 이후의 향안과 대비되는 부분이다.