[내용 및 특징]

조선시대 각 고을에는 자치행정기구인 留鄕所가 운영되고 있었다. 조선시대 지방 통치는 수령 주도의 관치행정 계통과 유향소 중심의 자치행정 계통으로 대별된다. 특히 유향소의 경우 고을마다 시기적 차이는 있지만 대체로 조선중기 이후 재지사족 주도로 운영되었다. 재지사족들은 유향소 운영을 통해 그들 중심의 향촌지배질서를 확립해 나갔던 것이다.

鄕案은 유향소 구성원인 鄕員의 명부이다. 향안에 입록되던 인사들은 당대 지역을 대표하던 재지사족이었다. 이들은 사족 중심의 배타적 향안 운영을 통해 中人, 庶孼과 새롭게 성장한 新鄕 세력의 참여를 배제해 나갔다. 慶尙道善山府에서도 이러한 향안이 조선중기 이래 작성되었었다. 현재 善山鄕校에는 향안을 비롯하여 유향소 또는 鄕廳 운영과 관련된 자료가 전해지고 있다. 본 자료는 이 중에서도 1603년에 작성된 향안으로, 전해지는 선산부의 향안 중 가장 오래된 것이다. 선산부에서 향안이 언제부터 작성되었는지는 확인되지 않지만, 일찍이 많은 재지사족들이 거주했던 고을이었던 만큼 사족의 勢가 강하였던 다른 고을처럼 17세기 이전에 향안 작성이 이루어졌을 것으로 추정된다.

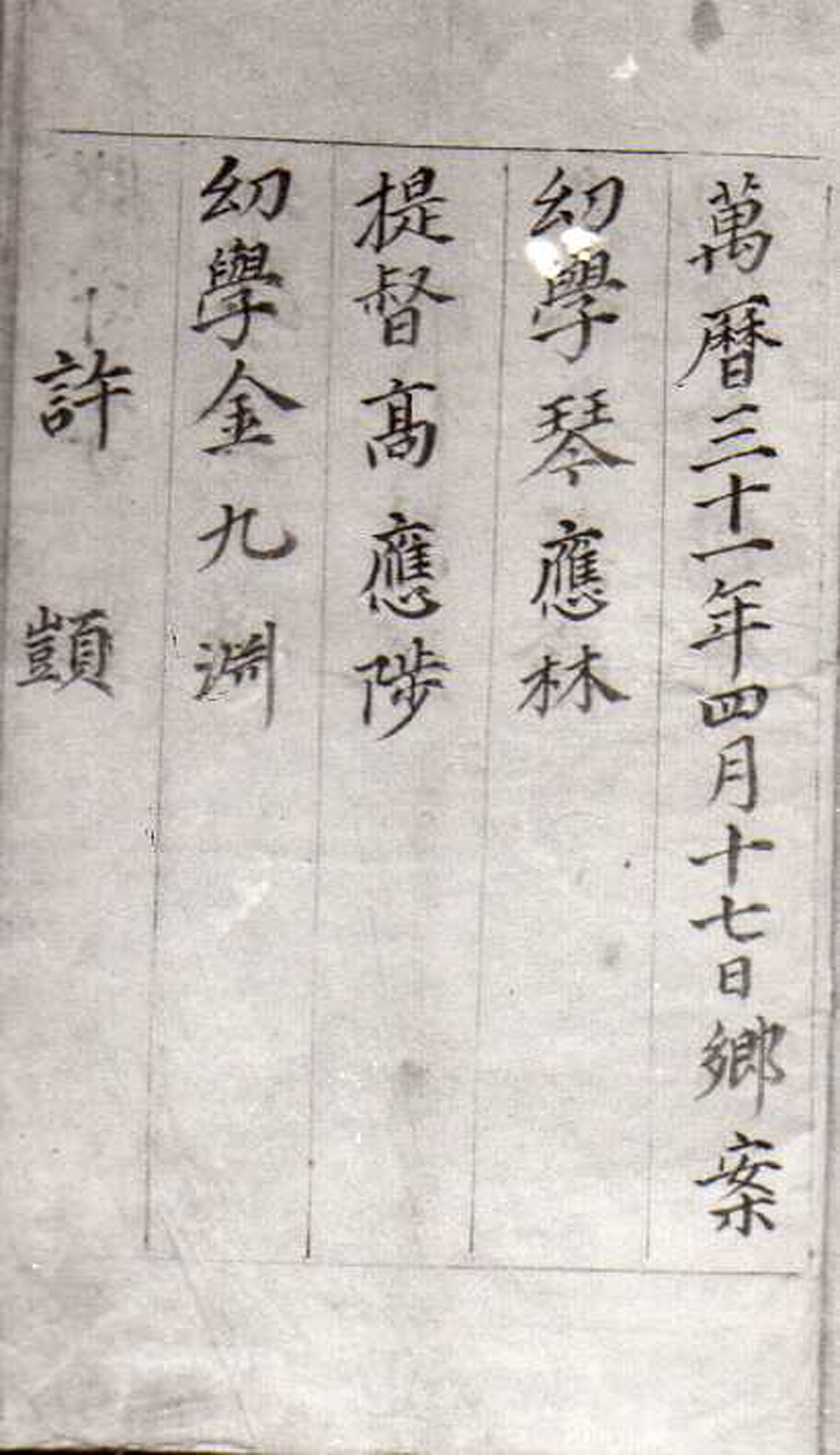

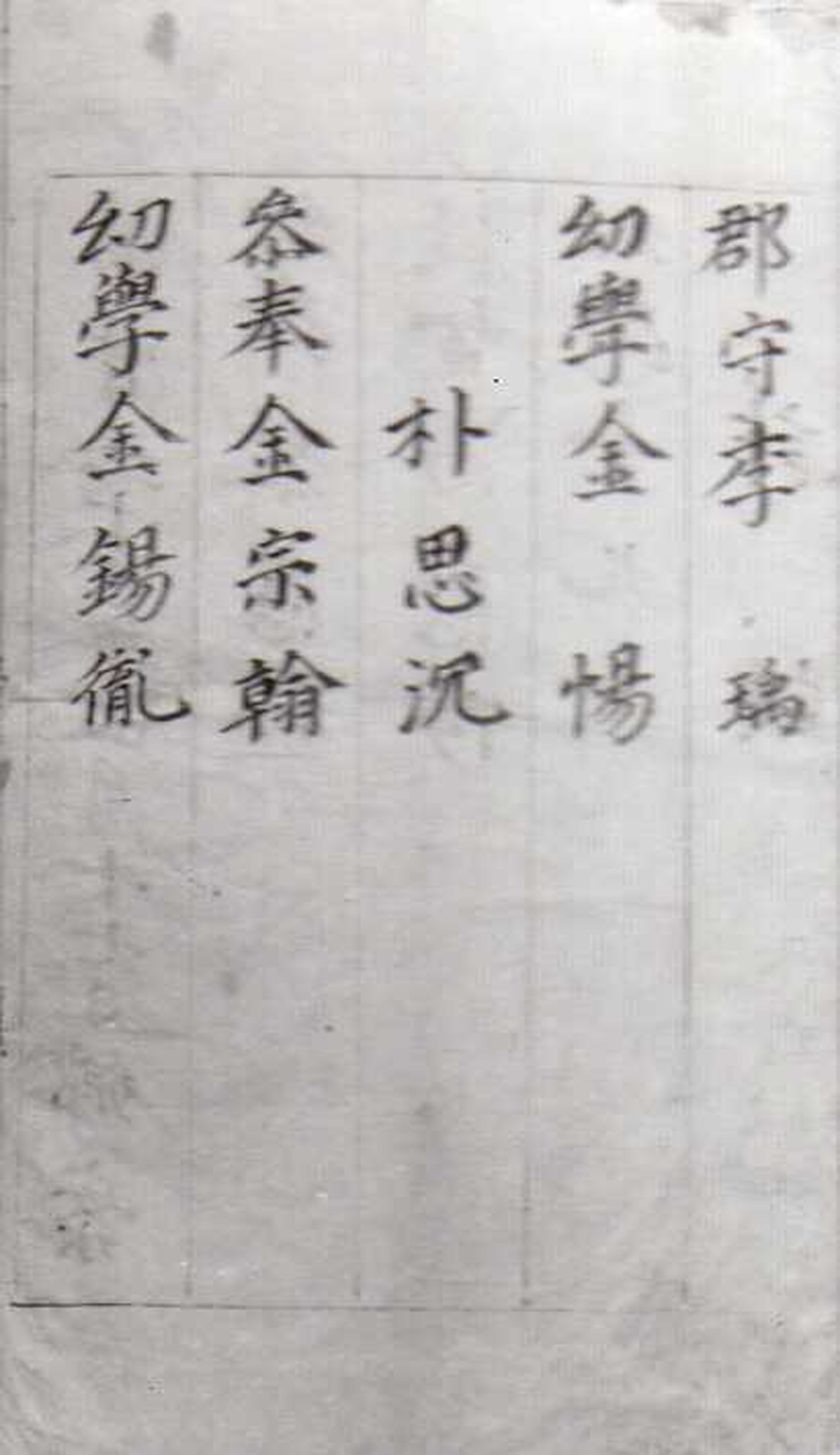

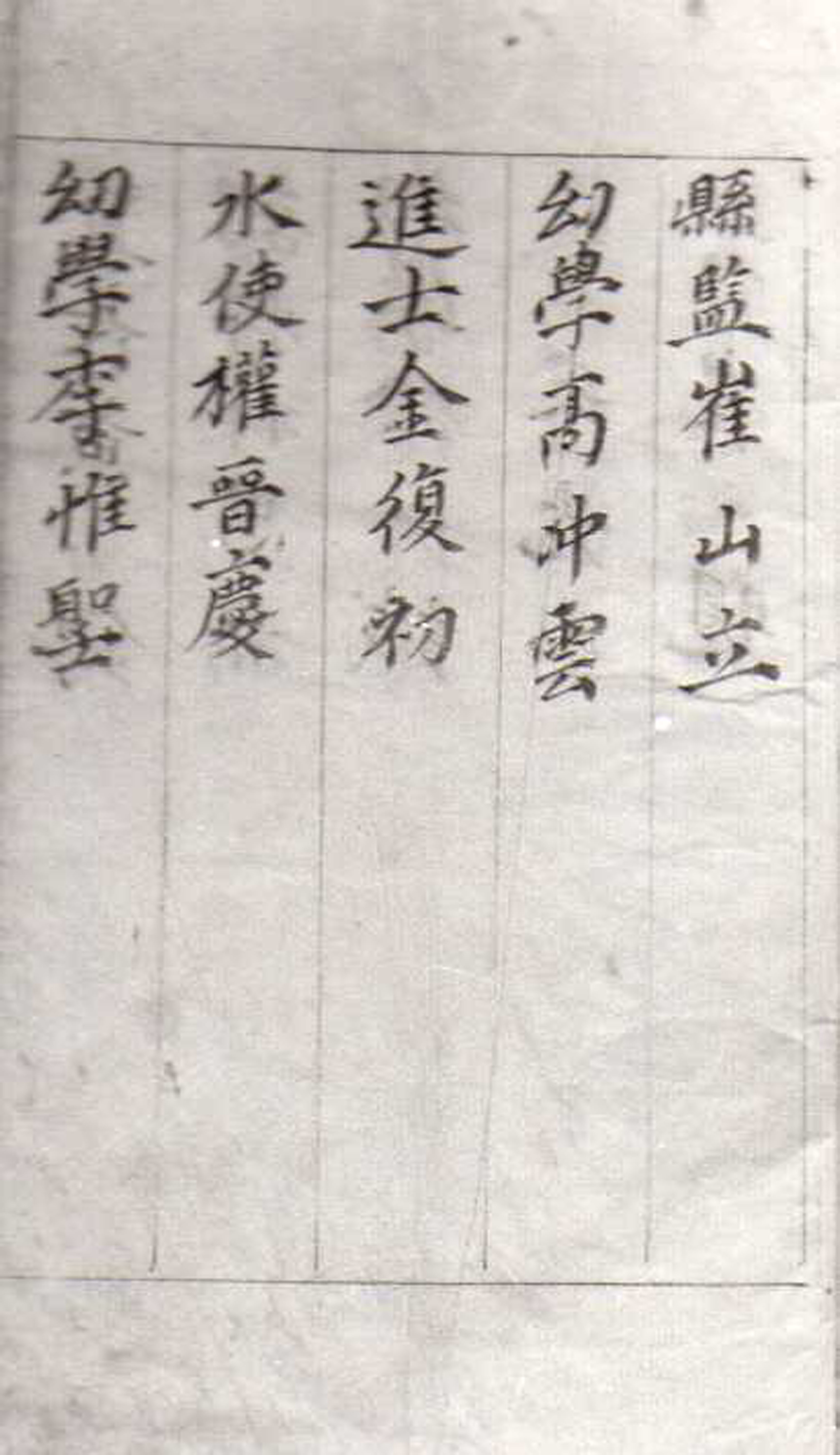

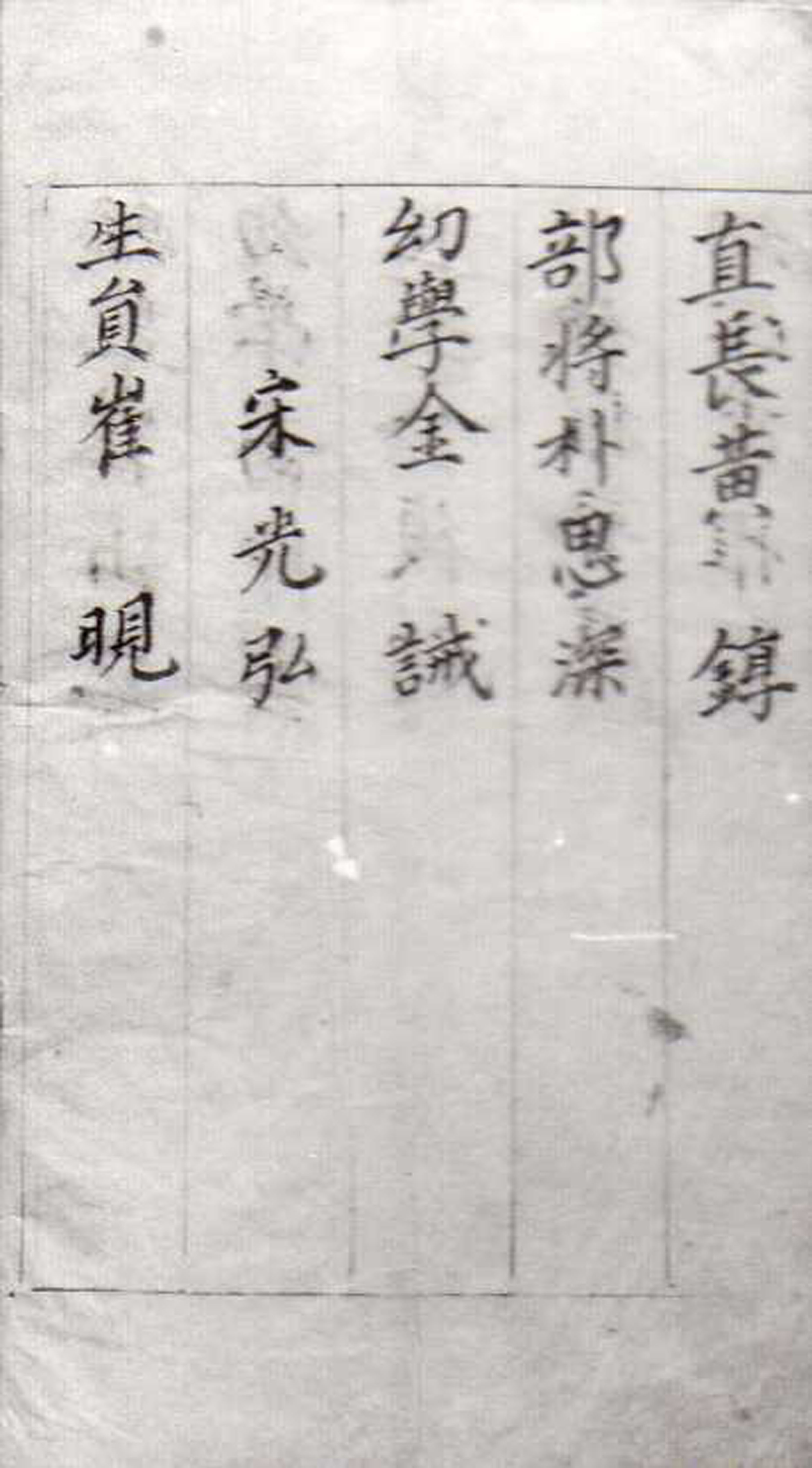

본 향안은 1603년 4월 17일에 작성되었으며, 幼學 琴應林 이하 총 49명의 성명과 직역 또는 관직이 확인된다. 입록자의 성씨는 金씨 18명, 李씨 8명, 朴씨 7명, 崔,許씨 각 3명, 高씨 2명, 孔,權,琴,盧,柳,宋,鄭,黃씨 각 1명 순으로 기재되어 있다. 선산부의 土姓으로는 金,郭,文,林,沈,秦,白,趙,崔씨가 나타나는데, 향안에서 김씨의 족세가 강함을 알 수 있다. 향안에 입록되어 있는 生員 崔晛이 간행한 『一善誌』에 따르면, 본부의 성씨 중에 오직 金씨만 심히 성대하다고 나타나 있다. 郭,文,沈,秦,趙씨는 현재 선산부에 없으며 林,崔씨는 매우 미미하다고 하고 白씨는 金씨와 더불어 吏族이 많다고 하였다. 즉 향안에 입록된 인물의 경우 본관이 선산인 김씨를 제외하고는 거의 타 고을에서 이주해온 사족가문 출신이라는 것이다. 조선중기까지 관습적으로 행해지던 率壻婚의 전통에 따라 妻鄕 또는 外鄕으로의 정착, 麗末鮮初의 정치적 갈등에 따른 卜居 등이 원인이 되어 타 고을 출신의 재지사족들이 선산부에 정착하게 된 것이다. 특히 선산부의 ‘嶺南人才 半在一善’이라는 별칭이 붙을 만큼 일찍이 저명한 인사들이 많이 배출되었고, 그만큼 타 지역 출신의 재지사족도 보다 활발하게 선산부에 정착할 수 있었다.

한편, 『일선지』에 따르면 타 지역 출신의 성씨로 田,黃,朴,鄭,盧,李,康,尹,裵,孔씨가 나타난다. 이는 16세기 전반에 간행된 『新增東國輿地勝覽』에서도 확인되는 성씨들이다. 이와 동일한 성씨가 본 향안에서도 다수 확인된다. 『일선지』에 기재된 人物을 통해 향안 입록자의 본관을 살펴보면 信川康氏, 延安田氏, 德山黃氏, 安康盧氏, 碧珍李氏, 德水李氏, 密陽朴氏, 曲阜孔氏이고, 그 외에도 全州崔氏, 安東高氏, 安東權氏, 海州鄭氏, 盆城許氏 등의 가문 출신의 인사가 입록되어 있다. 이들 가문이 17세기 초반 유향소 운영과 향안 작성을 통해 선산부 향권을 주도할 수 있었던 것이다.

입록자의 직역 및 관직을 살펴보면, 幼學이 36명으로 가장 많다. 그 외 郡守, 參奉, 直長 각 2명, 提督, 水使, 部將, 縣監, 判官, 進士, 生員 각 1명 순으로 나타난다. 이 중에는 高應陟, 盧景任과 같은 문과 급제자와 무과 및 생진시 합격자도 다수 수록되어 있다. 입록자 중 유학 비중은 73%이다. 17세기 이전 작성된 타 고을 향안 입록자의 유학 비중은 50%가 되지 않는 경우가 많다. 반면 17세기 이후 특히 17세기 중반 이후에 작성된 향안 입록자의 직역을 살펴보면 거의 대다수가 유학이다. 17세기 이전까지는 재지사족의 중앙 진출이 활발했던 까닭에 고위관직 역임자를 향안에서 자주 확인 할 수 있었다. 그러나 仁祖反正 이후 중앙정권의 閥閱化에 따라 재지사족의 官路가 매우 어려웠다. 따라서 17세기 중반 이후의 향안 입록자 대다수의 직역이 유학이었던 것이다. 이는 17세기 중반 이후 나타난 향안의 권위 약화 현상과도 연관이 있다. 이러한 현상의 중간 단계에 작성된 것이 바로 1603년 선산부 향안인 것이다.

향안의 가장 마지막에는 ‘癸亥更善’이라고 기재되어 있다. 다른 향안과 선산향교에 소장되어 있는 「一善鄕約節目」에서도 확인된다. 癸亥年이 언제인지 명확하지 않으나 「一善鄕約節目」이 1834년 작성된 것을 감안한다면, 19세기 중반 이후에 선산향교 소장 다른 자료와 정리하는 과정에서 기입된 것으로 생각된다.

[자료적 가치]

17세기 초반 선산 지역 재지사족들의 동향을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 임진왜란 직후, 각 고을의 재지사족들은 향촌사회 복구와 더불어 그들의 사회적 지위를 보장해 주는 향안을 작성 또는 重修해 나갔다. 향안 작성을 통하여 재지사족 중심의 향촌지배질서를 유지해 나가려 했던 것이다. 구체적으로 전후 사정은 알려져 있지 않으나, 1603년 선산부의 향안도 임진왜란 직후 향촌사회를 복구하는 과정에서 작성된 것으로 생각된다.