[내용 및 특징]

조선시대 留鄕所 또는 鄕廳의 구성원을 鄕員이라하며, 그 명부를 鄕案이라 하였다. 유향소는 國王에서 監司, 守令으로 이어지는 일련의 관치행정 계통과 대별되는 자치행정 계통으로 해당 고을을 대표하는 유력한 재지사족 주도로 운영되었었다. 특히 재지사족들은 신흥 세력의 참여를 배제한 배타적 향안 작성을 통하여, 사족 중심의 향촌지배질서를 확고히 해 나갔다. 이러한 향안 작성의 추이는 고을마다 차이가 있는데, 慶尙道尙州牧과 같이 일찍이 재지사족의 정착히 활발했던 곳은 16세기 중엽 이전에 재지사족 중심의 향안이 작성되었었다.

현재 경상도상주목의 향안은 尙州鄕校 등에 복수의 향안이 보존되어 있는데, 그 중 본 향안은 商山鄕彦錄이라는 제목으로 엮여져 있다. 상산향언록은 上, 下 두 권이 전해지는데 향원의 입록시기가 각각 다르다. 상권의 경우 16세기부터 1727년까지 16회에 걸쳐 작성된 좌목을 수록하고 있으며, 총 1,972명을 수록하고 있다. 하권은 상권을 이어 1749년부터 18세기 후반까지 작성된 좌목을 수록하고 있으며, 이어 20세기 초반까지지 입록된 소수의 향원도 수록해 놓은 것이다.

그런데 입록의 추이는 사회적 변동에 따라 시기별 차이가 현저히 나타난다. 대체로 16세기 중엽 무렵 사족 중심의 향안 작성이 시작되며, 그 전성기는 임진왜란 이후인 17세기 전반기라 할 수 있다. 이때까지만 하더라도 엄격한 입록 규정을 바탕으로 사족 중심의 배타적 향안이 운영되었던 것이다. 그러나 1654년 營將事目 시행 이후 鄕任의 지위가 약화되자, 동시에 유력한 재지사족들의 향임기피 현상이 나타나기 시작하였다. 향임 기피 현상은 곧 향안 권위의 약화로 이어졌다. 더구나 17세기 사회, 경제적 변화에 따라 성장한 신흥세력들은 기존 사족들과 마찬가지로 향안 입록 시행을 통해 사회적 지위 상승을 도모하였다. 그 과정에서 기존 사족 간의 갈등이 야기되었으며, 향안 입록자의 질적 변화가 뚜렷하게 나타났다. 상산향언록 상권의 좌목만 하더라도 17세기 전반까지는 당대 지역을 대표하는 상주목 출신의 저명인사들이 입록되어 있었다. 그러나 17세기 이후의 향안 권위 약화와 신흥세력의 성장, 그리고 인조반정 이후 중앙정권의 閥閱化에 따른 재지사족의 관로 차단으로 향안 입록자 상당수가 幼學으로 확인되는 등 입록자 성분 변화가 뚜렷하게 나타났다. 상산향언록 하권은 이와 같은 현상이 심화되는 가운데 작성된 것이다.

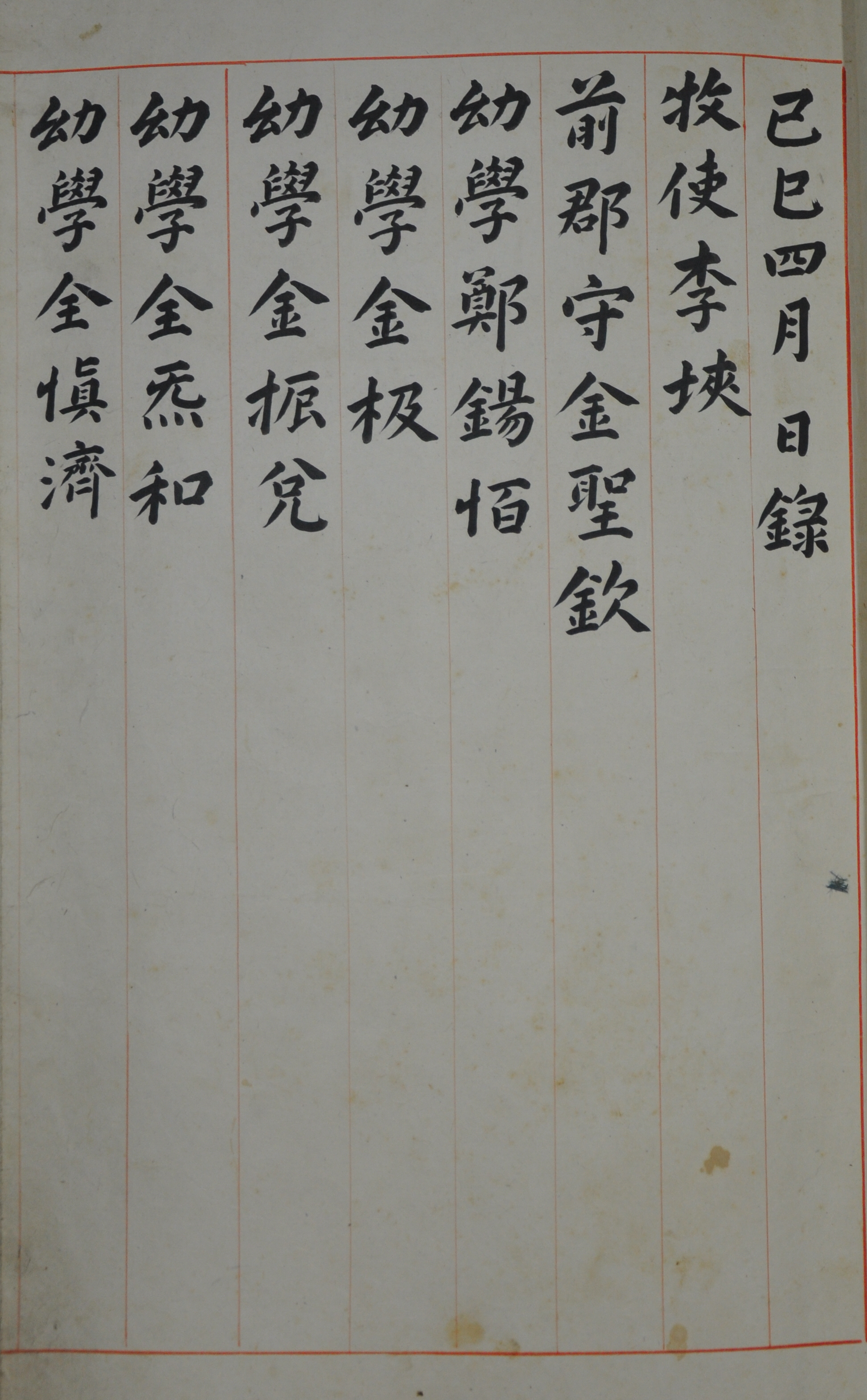

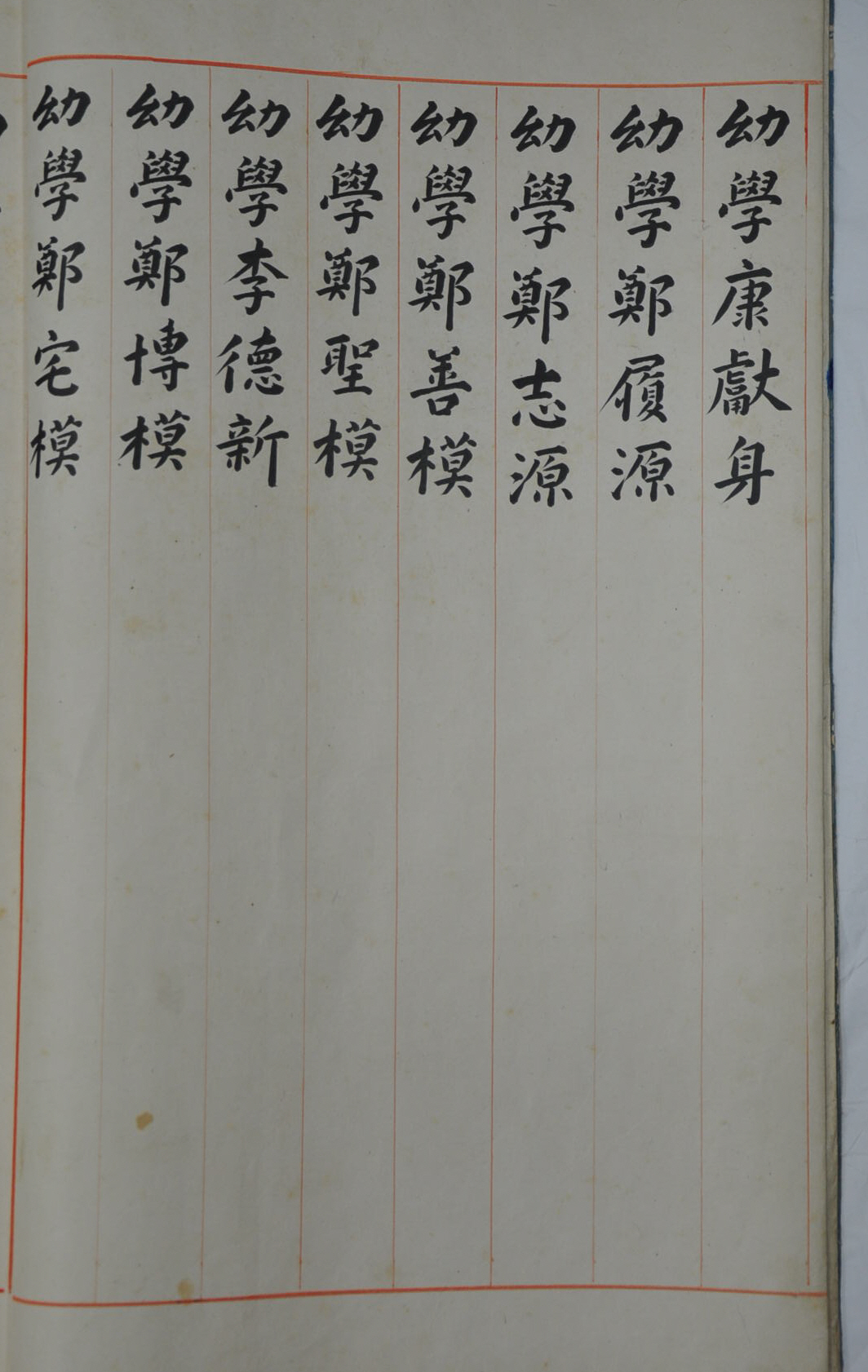

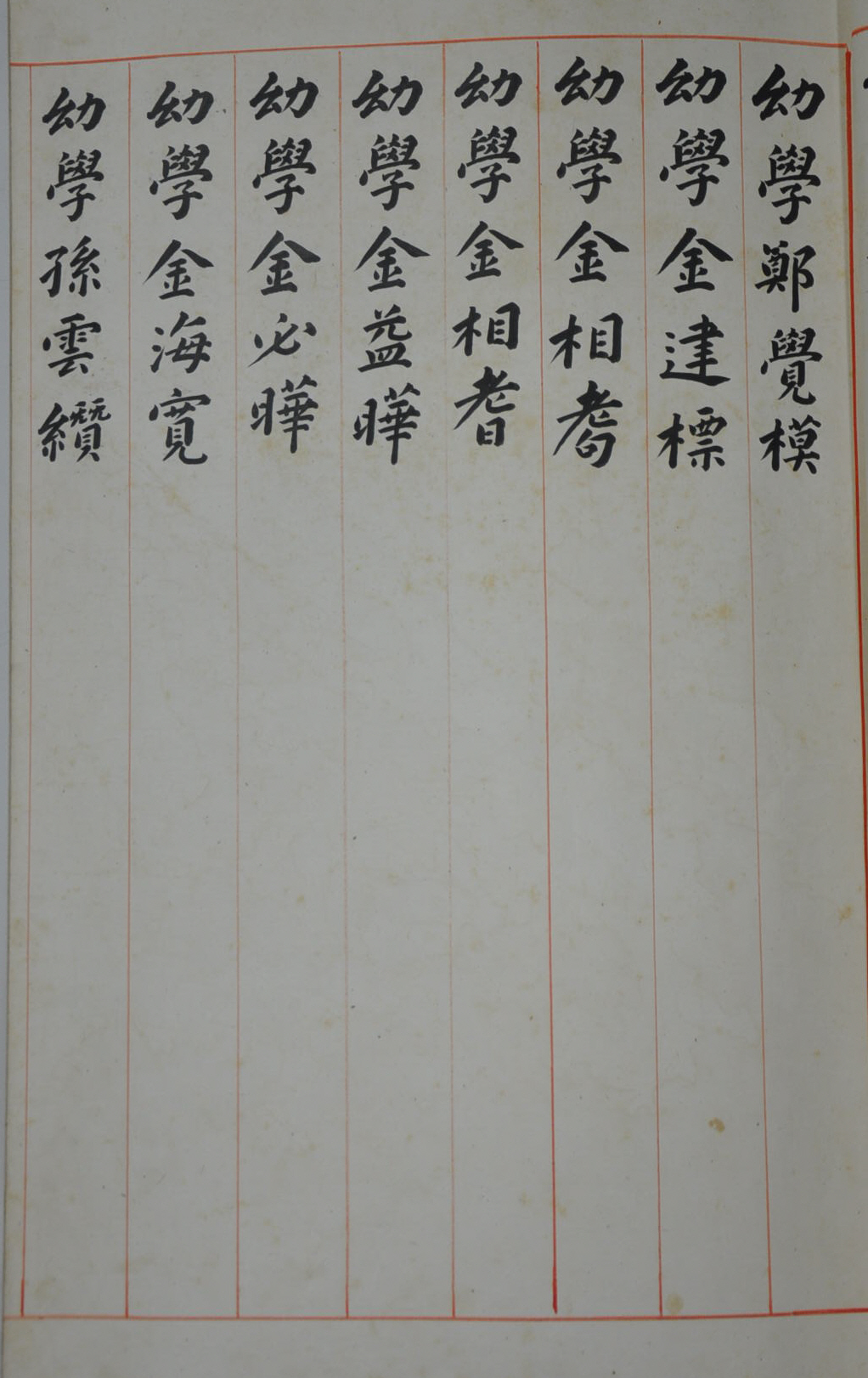

하권의 입록은 크게 5회에 걸쳐 이루어졌으며, 이후 소규모의 입록이 수차례 있었음이 확인된다. 하권 최초의 좌목은 ‘己巳四月日錄’으로 1749년의 것이다. 1749년 입록자는 총 437명으로 상,하권을 통틀어 단일 좌목으로는 가장 많은 입록자를 기록하고 있다. 좌목 가장 앞에는 당시 尙州牧使를 역임하고 있었던 李埉을 기재하였다. 現任 상주목사를 향안에 입록할 경우 좌목 가장 앞에 기재하는 것은 17세기 후반의 좌목(상권 수록)에서부터 나타난다. 입록자의 직역 중 가장 많은 비중을 차지하는 것은 단연 幼學으로 418명을 차지하는데, 이는 전체 입록자의 96%에 해당된다. 그 외 通德郞 13명, 生員 3명, 進士 1명이며, 관직 역임자로는 郡守 1명과 현임 목사 1명이 전부이다. 입록자 중 관직 역임자 비율은 17세기 이후 급격히 줄어들며, 17세기 후반부터는 유학이 절대 다수를 차지한다. 이는 앞서 설명하였듯이 사족의 향임기피에 따른 향안의 권위 약화, 신흥세력의 향안 입록 시도, 중앙권력의 벌열화에 따른 지방 사족의 관로 차단 등이 맞물려서 나타난 현상이다. 1749년 입록자의 성씨는 金씨 69명, 李씨 61명, 趙씨 54명, 黃씨 25명, 蔡씨 26명, 高씨 23명, 姜,鄭씨 각 19명, 洪씨 15명, 河씨 14명, 柳씨 12명, 宋,申씨 각 11명, 盧,孫씨 각 9명, 成,曺씨 각 6명, 權,呂,全씨 각 5명, 徐,王,崔씨 각 4명, 康,南,卞,吳,張씨 각 3명, 郭,韓씨 각 2명, 琴,羅씨 각 1명 순으로 나타난다.

그런데 ‘己巳四月日錄’은 1728년 戊申亂 이후 처음으로 상산향언록에 기재된 좌목이다. 무신난은 상주 지역 재지사족에게도 큰 영향을 끼쳤던 사건이었다. 향안에 입록되었다가 무신난에 연루되어, 杖斃된 후 향안에서 削籍된 인물이 상산향언록 상권에서 확인된다. 또한 무신난으로 인해 黨色에 따른 상주 지역 재지사족들의 분열이 뚜렷하게 나타났다. 원래 상주는 退溪學派의 영향을 받아 嶺南南人 계열이 주류를 이루는 곳이었다. 그러나 혼인 관계로 상주 지역과 인연을 맺은 西人系 山林인 宋浚吉의 영향, 老論系 수령의 영향 등으로 인해 상주 지역에도 서인, 노론계 사족이 늘어났던 것이며, 무신난으로 그 분열이 뚜렷하게 나타났다. 실재로 상주 상주향교에는 ‘己巳四月日錄’ 작성 2년 전 1747년에 만들어진 『丁卯加錄』이 소장되어 있는데, 이는 당색에 따른 향론 분열로 만들어진 별도의 향안이다.

하권의 두 번째 좌목은 ‘甲申仲冬己巳錄還書’이다. 1764년에 만들어진 좌목으로 모두 157명을 수록하였다. 이 좌목은 기사년의 좌목을 還書한 것이라고 명기되어 있어, 앞선 1749년의 ‘己巳四月日錄’을 새롭게 작성한 것임을 알 수 있다. 그러나 ‘甲申仲冬己巳錄還書’ 입록자 157명 중 ‘己巳四月日錄’ 입록자 437명과 중복되는 인물은 단 한 명도 없다. 1749년 입록 당시 자격 불충분으로 입록이 보류된 인물이거나, 또는 어떠한 사정으로 별도로 정리한 명단에 수록된 인물이었다가, 1764년 향안 작성을 주도하던 당대 재지사족들의 합의에 따라 還書라는 이름으로 뒤늦게 만들어진 좌목으로 생각된다. 이 좌목의 입록자 직역 역시 유학이 153명으로 전체의 약 98%를 차지한다. 그 외 생원 2명이 확인되며, 관직 역임자는 參奉 2명뿐이다. 성씨는 金씨 32명, 李씨 24명, 趙,黃씨 각 17명, 高,鄭씨 각 8명, 姜씨 6명, 朴,洪씨 각 5명, 孫,申씨 각 4명, 康,柳,蔡씨 각 3명, 郭,成,全,曺,河,韓씨 각 2명, 權,琴,卞,安,呂,丁씨 각 1명 순으로 기재되어 있다.

세 번째 좌목은 ‘甲申仲冬錄’으로 154명을 기재해 놓았다. 앞서 ‘甲申仲冬己巳錄還書’를 기재한 후, 뒤 이어 1764년 당대 입록자를 수록해 놓은 것이다. 입록자 중 가장 앞에 수록된 正言高裕를 제외한, 153명의 직역이 유학으로 나타난다. 성씨는 金씨 24명, 趙씨 20명, 李씨 19명, 蔡씨 13명, 洪씨 10명, 姜,黃씨 각 9명, 柳씨 7명, 高,申씨 각 5명, 權,孫,曺씨 각 4명, 盧,鄭씨 각 3명, 康,郭,南,呂,河씨 각 2명, 徐,宋,安,梁,王,韓씨 각 1명 순이다. 한편 상주향교에는 『丁卯加錄』에 이어, 1756년에 작성된 별도의 향안 『丙子三月加錄』이 소장되어 있어, 당색에 따른 향안 분록이 지속되고 있음을 알 수 있다.

네 번째 좌목은 ‘辛卯十月日甲申錄釐正’으로 1764년에 만들어진 ‘甲申仲冬錄’을 釐正하여 새롭게 수록한 것이다. 모두 288명이 기재되어 있는데, 釐正이라 명명되어 있지만 ‘甲申仲冬己巳錄還書’처럼 ‘甲申仲冬錄’ 입록자와 중복된 인물은 없다. ‘甲申仲冬己巳錄還書’와 비슷한 이유로 작성된 좌목으로 생각된다. 입록자 288명 중 가장 앞에 기재된 正字柳橚을 제외하고는 직역이 모두 유학으로 나타난다. 입록자의 성씨는 趙씨 46명, 金씨 30명, 李씨 29명, 洪씨 15명, 盧,鄭씨 각 14명, 蔡씨 13명, 孫,申씨 각 2명, 柳씨 11명, 權,黃씨 각 10명, 姜,高씨 각 8명, 南,宋씨 각 6명, 朴,呂,全,河씨 각 5명, 康,兪씨 각 4명, 徐씨 3명, 羅,丁,曺씨 각 2명, 郭,琴,卞,安,王,張,韓씨 각 1명 순이다.

다섯 번째 좌목은 ‘新錄’인데, 연대가 불분명하다. 다만 입록자 중 生員試 합격자의 입격 연대, 유학으로 입록되어 있지만 좌목 작성 이후의 생원시 합격자 입격 연대를 파악해 보면 대략 1772~1774년 사이에 작성된 좌목임을 알 수 있다. ‘新錄’에는 모두 260명이 입록되어 있다. 입록자 직역은 생원 2명을 제외하고는 모두 유학이다. 성씨별로는 趙씨 36명, 金씨 34명, 李씨 30명, 蔡씨 18명, 姜,黃씨 각 14명, 柳,申씨 각 12명, 洪씨 9명, 權,鄭씨 각 8명, 高,南,孫,河씨 각 7명, 曺씨 6명, 盧,吳씨 각 4명, 徐,宋,呂,全씨 각 3명, 成,韓씨 각 2명, 康,丘,卞,魚,王,兪,崔씨 각 1명 순이다.

‘新錄’을 끝으로 사실상 상주향안의 작성은 파행되었던 것으로 여겨진다. 근 100여년 동안 입록은 1808년의 현임 상주목사鄭東敎, 1888년의 현임 상주목사閔種烈, 1899년의 현임 尙州郡守李漢膺까지의 追錄 3회 뿐이기 때문이다. 말미에 유학 6명이 추가되어 있는데, 이들의 입록 시기와 규모는 불분명하며 다만 20세기 전후로 추정될 뿐이다. ‘新錄’을 끝으로 종전과 같은 규모의 향안 입록이 이루어지지 않은 것은 당색에 따른 향권 분열로 인한, 향안 작성의 파행 때문일 것이다. 다른 영남 지역에서 그랬듯이 남인과 노론 계열 사족들의 분열로 인해, 합의에 의한 향안 작성이 불가능했던 것이다. 실재 상주의 노론계 서원인 興巖書院에는 1874년에 작성된 『興巖書院鄕案續錄』이라는 별도의 향안이 비치되어 있다. 이 향안 입록자는 노론계 가문 출신이 대부분을 차지하고 있으며, 무신난 이후 향안의 분록을 서문에서 밝히고 있어 당색에 따라 별도의 향안이 작성될 수 밖에 없었던 당시의 시대 분위기를 파악 할 수 있게 해준다.

상산향언록 말미에는 ‘鄕彦錄修正註記’가 부기되어 있다. 李玉求가 쓰고 李鍾麟 포함 6명이 배서한 것으로, 민종렬 이하의 인물은 邑先生案에 기재되어 있기 때문에 삭제한다고 수록하고 있다. 이 글이 쓰여 진 것은 丁巳後三白四十一年丁酉라고 명기하고 있는데, 이 해는 1957년이다. 丁巳는 1617년으로 상주 출신이 조선중기 문신인 鄭經世와 李埈 등에 의해 종래의 향안을 새롭게 중수한 해이다. 상산향언록 상권은 이 무렵에 만들어진 것으로, 상권 앞에는 정경세와 이준의 서문과 발문이 함께 수록되어 있다. 배서된 이종린은 이준의 형으로 역시 1617년 향안 중수에 참여했던 李㙉의 후손이며, 그와 함께 배서된 인물 모두 상산향언록 수록자의 후손들이다. 이들은 선조들이 실시했던 향안의 전통을 계승하자는 의미에서 향안 보관과 ‘鄕彦錄修正註記’를 작성했던 것이다.

한편, 이상의 좌목에는 본관이 기입되어 있지 않아 입록자의 성관이 명확하게 파악되지 않지만 주요 인물과 『尙山誌』 등 상주 지역 지리지 자료를 살펴보았을 때 金씨는 尙州,安東,光州,順天,靑道, 李씨는 延安,全州,碧珍,全義,鐵城,羽溪,眞成,新平, 趙씨는 豐壤,白川,漢陽, 黃씨는 長水, 洪씨는 缶溪,南陽, 姜씨는 晉州, 鄭씨는 東萊,延日,奉化, 申씨는 平山,寧海, 高씨는 開城, 康씨는 信川, 成씨는 昌寧, 盧씨는 光州, 宋씨는 礪山, 蔡씨는 仁川, 柳씨는 豊山으로 나타나, 18세기 상주 지역 향안 작성을 주도했던 가문을 추측 할 수가 있다.

[자료적 가치]

18세기 향안 작성의 추이와 상주 지역 재지사족의 동향을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 16세기 중엽 이후 활성화되기 시작한 재지사족 주도의 향안 작성의 추이는 사회적 변동에 따라 변화되어 갔다. 경상도상주목의 향안인 상산향언록 역시 그러한 추이가 드러난다. 재지사족 중심의 엄격한 입록이 유지되던 상주향안은 17세기 중엽 이후 입록의 대규모화가 나타나고, 입록자 직역 대부분이 유학인 경우로 변모하게 된다. 이러한 현상은 營將事目 시행에 따른 鄕任 기피현상과 향안의 권위약화, 사회적 변동에 따라 성장한 신흥세력의 향안 입록 도모, 중앙권력의 벌열화에 따른 재지사족의 관로 진출 차단 등이 맞물려서 나타난 현상이며, 상산향언록 하권에서 더욱 확연이 나타난다. 한편, 1728년 戊申亂에는 상주목의 재지사족 일부가 연루되었으며, 당색에 따른 향권의 분열을 촉진시키게 되었다. 상주향안은 18세기 후반에 작성된 상산향언록 하권 수록 ‘新錄’ 좌목 이후로는 더 이상 종전과 같은 규모의 입록은 이루어지지 않는다. 이는 당색에 의해 상주 지역 재지사족이 남인과 노론으로 분열되어 있어서 합의에 의한 향안 작성이 힘들었기 때문이다. 실재로 18세기 이후부터는 상산향언록 이외 특정 당파의 주도로 별도의 향안이 작성되기도 하였다.