1818년 경상도진주 지역 백성들의 교화를 목적으로 수령의 주도로 제정된 향약의 발문으로, 진주 출신의 사족 金輝運이 작성

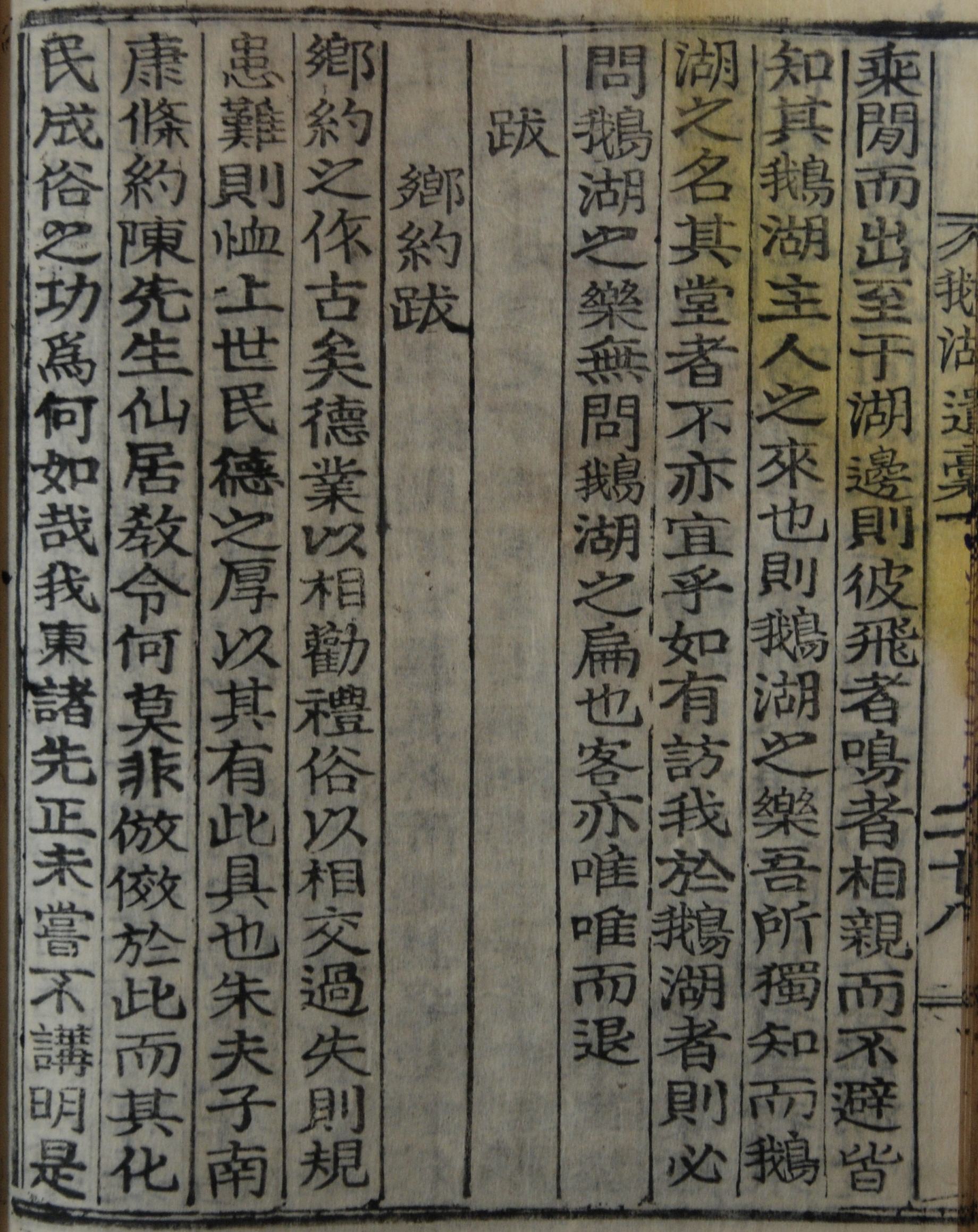

鵝湖集 單鵝湖遺稿 卷之一 跋 鄕約跋鵝湖遺稿 二十八

卷1 詩,記,跋,上樑文,哀辭, 卷2 附錄

[내용 및 특징]

조선시대 지방 통치는 國王에서 監司, 守令으로 이어지는 일련의 관치행정 계통과 京在所에서 留鄕所 또는 鄕廳, 面里任으로 이어지는 자치행정계통으로 크게 나눌 수가 있다. 이중 유향소는 수령의 官權에 대응되는 在地士族 중심의 지방자치 기구였다. 유향소의 사족들은 자치운영 규정인 鄕規를 제정하였는데, 16세기 이후에는 성리학적 생활규범으로 이루어진 鄕約을 향규에 접목시킴으로써 하층민 통제의 이념적 명분으로 삼는 동시에 자기규제의 수단으로 삼았다. 아울러 鄕員의 명부인 鄕案의 배타적 운영을 통해 신흥 사족이나 하층민의 유향소 참여를 통제하기도 했다. 즉 향약을 바탕으로 향촌 교화와 더불어 재지사족 중심의 향촌지배질서 확립을 도모했던 것이다. 하지만 이러한 향약 시행은 17세기 중반 이후 鄕任의 권위 약화, 향안 입록을 요구하는 신흥 사족의 성장, 향촌 주도권을 둘러싼 사족 간의 경쟁 등 複雜多技한 향촌 내 갈등으로 파행되기에 이르렀다. 실재 현존하는 晉州鄕案을 살펴보면 17세기 중반부터 향안 입록을 둘러싼 갈등으로 인해 입록이 중단되는 현상을 확인 할 수 있다. 진주 지역 사족들의 공론 불일치로 더 이상 고을 단위의 향약이 실시되지 않은 것이다. 그런 가운데 1818년 새롭게 부임한 晉州牧使에 의해 고을 단위 향약 제정이 이루어졌고, 그 발문을 진주의 재지사족인 金輝運이 작성하게 되었다. 발문의 대략적인 내용은 다음과 같다.

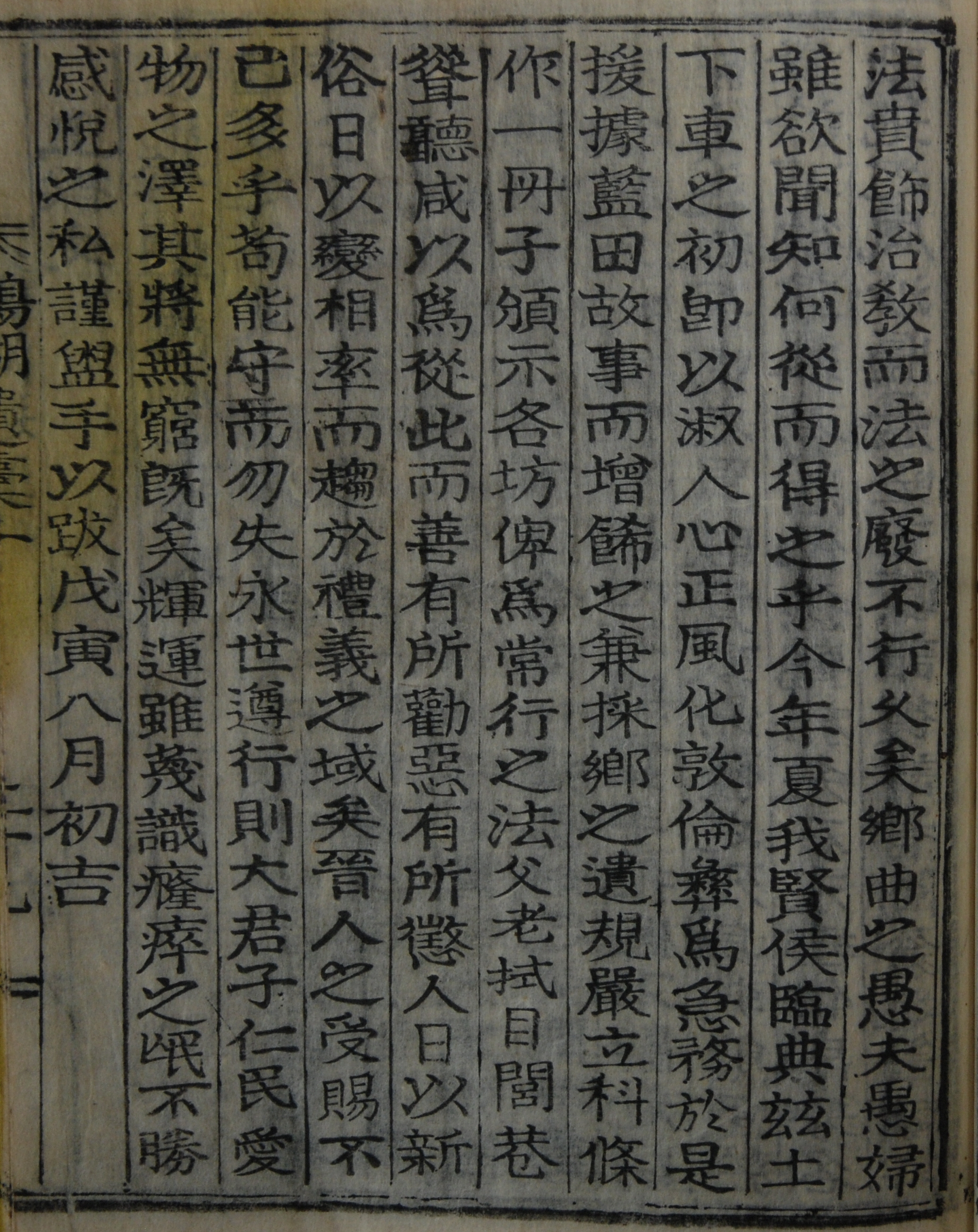

향약은 옛 제도이다. 德業으로 서로 권하고, 禮俗으로 서로 교류하며, 過失은 규제하고, 患難이 있으면 도와주니 上世 民德의 두터움은 이것이 갖추어짐으로써 있게 되었다. 朱夫子의 南康條約과 陳先生의 仙居敎令이 어찌 이것을 본떠 모방한 게 아닌 것이 없을 것이며, 백성을 교화하고 풍속을 이루는 공이 어찌 같겠는가? 우리나라의 여러 先正들도 일찍이 이 법을 講明하지 않은 것은 아니며, 賁飾하여 다스리고 가르쳤으나 법은 폐해지고 시행되지 않은지 오래이다. 鄕曲의 愚夫와 愚婦가 비록 듣고 알고자 해도 어찌 쫒아 이를 얻을 수 있겠는가? 금년(1818) 여름 어진 수령이 이 땅에 부임하여 처음 다스릴 때, 인심을 착하게 하고 風化를 바로하며 倫彛을 돈독히 하는 것을 급선무로 하였다. 이에 藍田의 故事 가운데 근거할 것을 끌어들여 이에 더하거나 감하였다. 고을의 옛 규약 중 가려낸 것을 겸하여 엄히 科條를 세우고 책자 하나를 만들어 各坊에 頒示하여 항상 행하는 법으로 삼게 하였다. 父老가 자세히 보고 閭巷이 열중해서 들어 모두가 이를 쫒게 하여, 선행이 있으면 권하고 악행이 있을 때 징계한다면 사람들은 날로 새로워지고 풍속은 날로 변해 서로 禮義의 영역으로 가게 되니, 진주의 사람들이 받는 바가 많지 않다 할 수 있겠는가? 진실로 능히 이를 지키고 잃어버리지 않아 永世토록 지켜 행한다면, 큰 군자가 仁民愛物하는 혜택이 장차 무궁하여 끊이지 않을 것이다. 輝運이 비록 아는 것이 없으며 늙고 병들어 몽매하나, 기쁜 감정의 사사로움을 이길 수가 없어 삼가 손을 씻고 발문을 쓴다. 戊寅(1818) 8월 初吉(1일).

이상의 발문을 작성한 김휘운은 거주지인 진주龍奉 일대 동리에서 시행된 約案을 重修하는 등 향약 보급에 주력했던 인물이다. 그런 가운데 고을 수령이 새롭게 향약을 제정하자 이를 기뻐하며 그 발문을 쓰게 된 것이다. 하지만 이때 제정된 향약의 지속적 시행은 확인되지 않는다. 향약 운영의 주체인 사족들 간의 공론으로 제정된 것도 아니고, 오히려 사회사적으로 사족 신분의 분열이 심화되고 있었던 상황에서 고을 전체를 대상으로 한 실질적인 향약 시행은 어려웠을 것으로 생각된다.

[자료적 가치]

19세기 지방 통치 동향과 향약 시행의 추이를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 고을을 단위로 한 향약은 16~17세기만 하더라도 재지사족의 공론으로 결성되는 경우가 많았다. 하지만 17세기 중반 이후 유향소 운영을 둘러싸 複雜多技한 향촌 내 갈등이 야기되면서, 지역 공론에 의한 향약 시행은 어려워지게 된다. 그러한 가운데 19세기부터는 고을 수령에 의한 향약 제정과 시행이 늘어나게 된다. 그런데 수령이 주도한 향약은 전자의 것과 차이가 난다. 전자의 경우 재지사족들의 자치적 지방행정 기구인 유향소의 운영 규정으로 제정되었으나, 수령에 의한 향약 제정은 원활한 지방통치와 고을 백성들의 교화 목적이었다. 즉 통치 수단으로 수령이 향약을 활용한 것이다. 김휘운이 발문을 작성한 향약 역시, 1818년 부임한 진주목사가 원활한 지방 통치를 위해 제정한 것으로 살펴 볼 수 있다.

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『晉陽郡史』, 晉陽郡史編纂委員會, 晉陽郡, 1991

『鵝湖遺稿』, 金輝運, 景仁文化社, 1995

『朝鮮時代史學報』33, 김준형, 朝鮮時代史學會, 2005

이광우