[내용 및 특징]

16세기 중엽 이후 재지사족들은 향촌사회에 향약을 보급해 나감으로써, 사족 중심의 향촌지배질서를 확립해 나갔다. 향약은 시행 범위와 구성원에 따라 운영상의 차이가 나타나는데, 「鄕約節目」은 그 중에서도 고을 단위로 시행되던 향약이다. 향촌자치기구인 留鄕所의 운영규정인 鄕規에 향약을 접목시킴으로써, 사족 주도의 향촌 운영에 대한 성리학적 명분을 제공받으려 했던 것이다. 慶尙道星州牧에서도 조선중기 이래 고을 단위의 향약과 동리 및 일족 단위의 향약이 시행되었으며, 향약 시행을 주도했던 사족들의 盛衰에 따라 중지 또는 파행되기도 하였다. 본 「향약절목」은 한 동안 중지되었던 향약을 정비하는 과정에서 李東汲가 제정한 것이다.

「향약절목」을 제정한 이동급은 성주목의 이웃 고을인 漆谷府 출신이다. 칠곡부는 조선중기까지 성주목의 영현으로 17세기 중반 漆谷都護府로 독립된 고을이다. 이동급은 廣州李氏 출신으로 이 가문은 16세기 이래 분리 이전의 성주목上枝洞 일대에 세거해 왔었다. 비록 칠곡이 분리되었으나 그 선대는 지역을 대표하는 사족 가문으로 성주목의 향권 운영에 참여할 수 있었던 것이다.

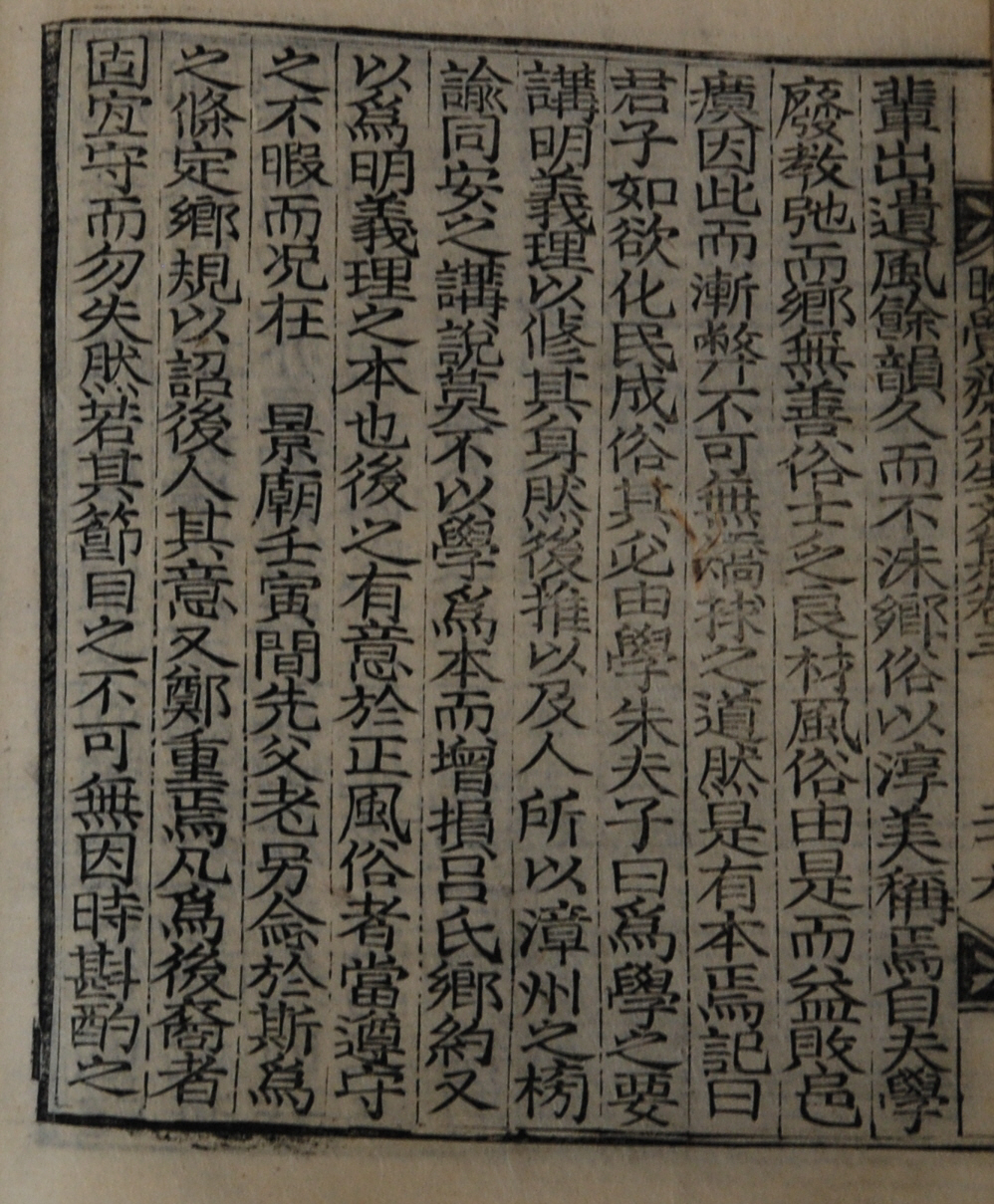

이동급의 「향약절목」이 제정된 것은 1803년이다. 본 자료에서는 확인되지 않지만 그의 문집인 『晩覺齋集』의 行狀에 따르면 癸亥年에 朱夫子漳州榜諭, 增損呂氏鄕約, 本邑舊制를 따라 향약을 제정했다고 명시되어 있어, 1803년에 본 자료가 작성되었음을 알 수 있다. 「향약절목」은 서문 격의 글과 8개조의 기본 운영 조항을 수록하고 있다.

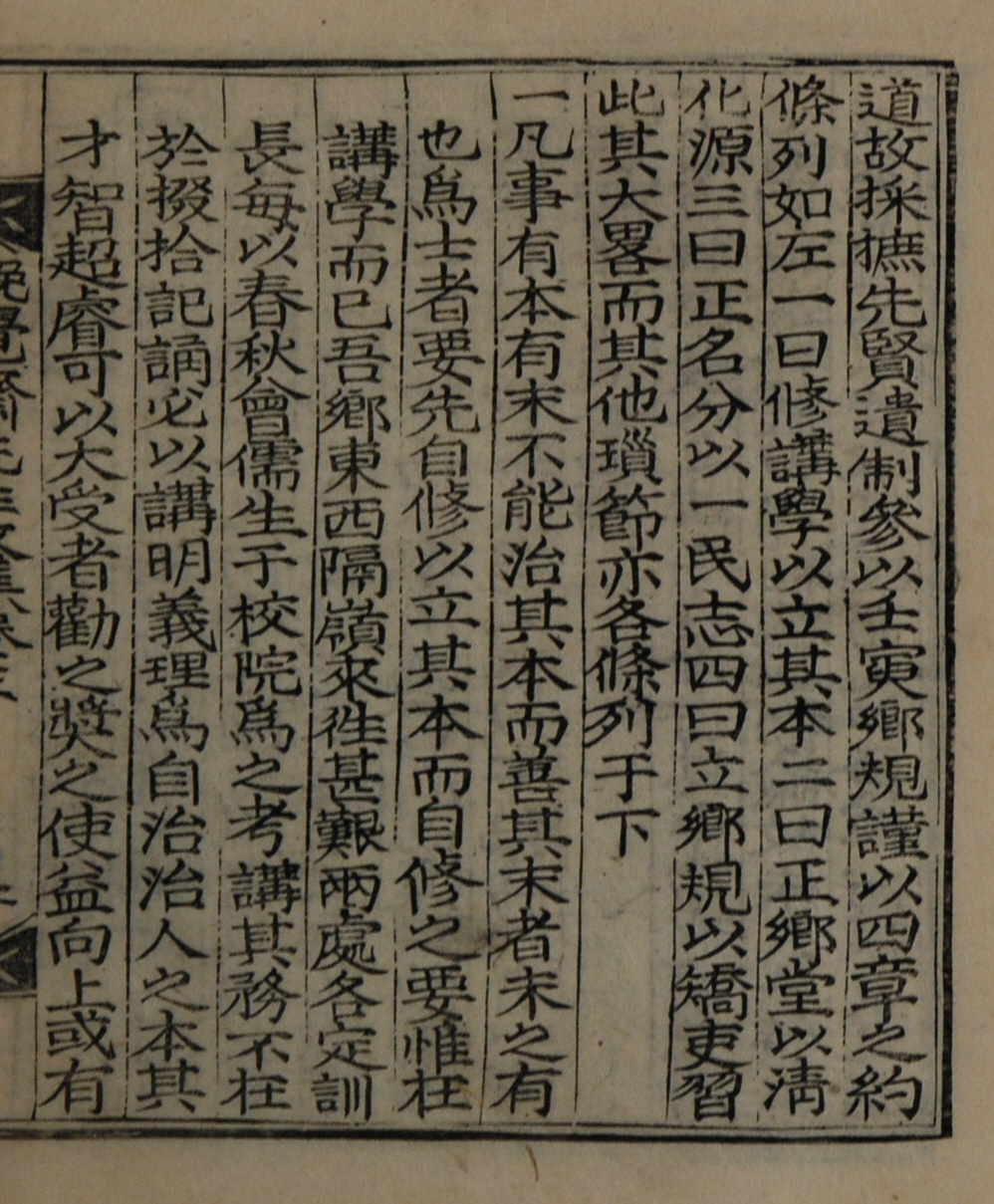

서문 격의 글에서는 1803년 향약 제정의 의의와 성주 지역 향약의 유래를 간략히 언급하고 있다. 먼저 조선중기 巨儒였던 鄭逑이래 성주목에는 많은 유학자들이 배출되었으며, 그 유풍이 오래도록 남아 풍속이 아름다울 수 있었음을 자부하고 있다. 그러나 학교가 폐하고 가르침이 해이해진 이후부터는 고을의 풍속이 손상되고 어진 인재가 끊어지게 되었으며, 邑瘼이 점점 늘어나니 矯捄하는 방도를 강구하지 않으면 안 되는 상황에 이르렀음을 한탄하였다. 그러면서 『禮記』의 “君子如欲化民成俗 其必由學”과 朱子가 말한 “爲學之要 講明義理 以修其身 然後推以及人”를 인용한 뒤 ‘漳州榜諭’와 ‘同安之講說’, 그리고 ‘增損呂氏鄕約’이 모두 의리를 講明하는데 근본을 두고 있으며, 風俗을 바로잡기 위해서는 이러한 가르침의 시행이 급선무라 하고 있다. 더구나 지난 1722년에 先父老들이 힘써 鄕規를 정한 적이 있으니, 그 후손된 자로 선대의 뜻을 계승할 필요가 있다며 향약 제정의 당위성을 언급하였다. 그러나 時宜가 변해 節目의 변통이 필요하기에 先賢의 遺制를 採摭하고, 壬寅年(1722)의 향규를 참고하여 4章의 約條를 정하게 되었다고 한다. 그 대강은 첫째 ‘修講學’으로 그 근본을 세우는 것, 둘째 ‘正鄕堂’으로 化源을 맑게 하는 것, 셋째 ‘正名分’으로 백성의 뜻을 하나로 모으는 것, 넷째 ‘立鄕規’로 吏習을 바로 잡는 것이다. 이어 그 외의 各條는 다음에 부기한다고 명기해 놓았다.

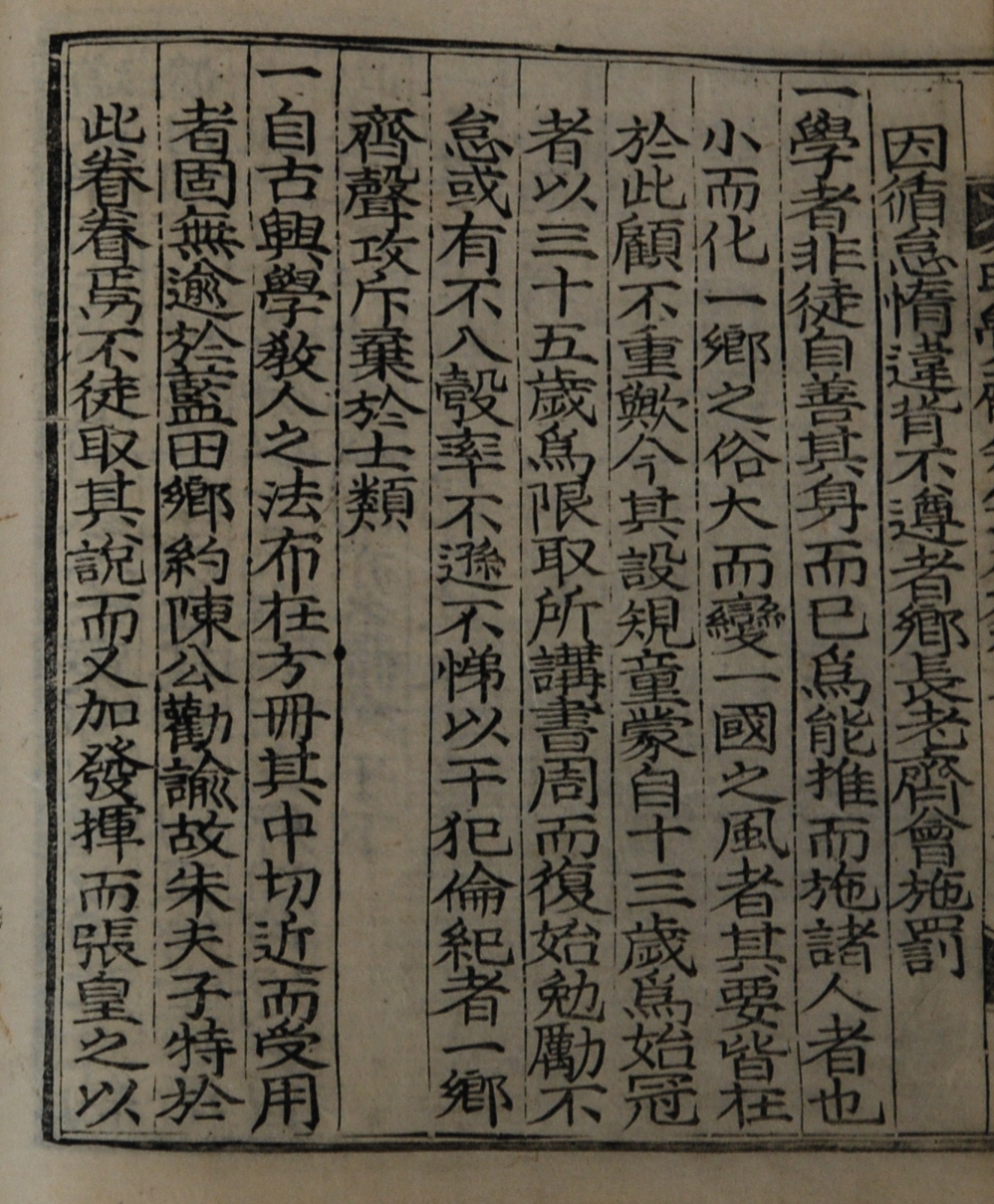

부기된 各條는 8개조로 이루어져 있는데, 그 첫 번째는 講學이다. 선비는 스스로 근본을 바로 세워야 하는데, 그 요체가 講學이라는 것이다. 그런데 성주목은 큰 고개로 동서 양분되어 왕래가 어렵기에, 兩處에 각각 訓長을 두고 훈장이 강학을 책임지게 하였으며 봄과 가을 향교와 서원에 儒生들을 모아 놓고 훈장이 考講을 하는데, 그 의의는 단순히 掇拾과 記誦에 있는 것이 아니라 의리를 講明하는데 있다고 하였다. 그리고 만약 강학에 게으른 유생이 있다면 鄕長老가 齊會 때 벌을 내린다고 규정해 놓았다.

두 번째는 학문의 의의를 거듭 강조한 것이다. 학문은 자신을 닦고 이를 미루어 여러 사람에게 미치게 하는 것으로, 작게는 一鄕의 풍속을 교화하는데 있으며 크게는 一國의 풍속을 변화시키는데 있다고 했으니, 그 요체는 모두 여기에 있음을 한 번 더 강조하고 있다. 이에 13세부터 시작해서 35세 때까지 향약에서 강학을 하는데, 만약 彀率에 맞지 않거나, 불손하고 倫紀를 위배하는 자가 있으면, 一鄕의 여러 사람이 함께 그 잘못을 攻斥하고 士類에서 추방한다고 하였다.

세 번째는 학교를 일으키는 것이다. 옛적부터 興學과 敎人의 방도는 많으나, 그 중에서 가장 가까이 따를 수 있는 것이 藍田鄕約, 즉 여씨향약과 陳公勸諭라 하였다. 그런 까닭에 주자가 이를 본받아 규정을 확장했는데, 그것이 앞서 언급한 漳州榜諭와 增損呂氏鄕約이다. 이어 성주목의 학교는 일찍이 黃俊良(1517~1563)이 星州牧使로 부임하여 鹿齋를 설립함에 여러 유생이 이곳에서 공부를 하였으니, 실로 漳州榜諭의 남겨진 뜻을 계승한 것이며 각자 권면할 것을 당부하였다. 鹿齋는 지금의 鹿峯精舍로 이동급의 광주이씨가 세거하고 있는 상지동에 위치해 있다.

네 번째는 漳州榜諭와 增損呂氏鄕約을 나열해 놓은 것이다. 이에 따르면 漳州榜諭는 北宋陳古靈의 勸諭文을 취한 것이라 하였다. 陳古靈는 仙居縣의 수령으로 부임했을 때 백성들이 마땅히 지켜야 할 도리를 가르친 적이 있으며, 이를 주자가 모방하여 漳州榜諭를 제정한 것이다. 이동급은 漳州榜諭를 인용하였는데, 그 내용은 “우리 백성들 중에 아버지는 의롭고, 어머니는 자애로우며, 형은 우애하고, 아우는 공손하며, 자식은 효도해야 한다. 부부 사이는 서로 은혜를 지키며, 남녀 간 분별이 있으며, 子弟는 배워야 한다. 鄕閭에는 예의가 있어야 하며, 빈궁과 환난을 당하면 친척이 서로 구제하며, 婚姻과 喪事에는 이웃이 서로 도와야 한다. 농사일을 게을리 하지 말며, 도둑질 하지 말고, 도박은 배우지 말아야 한다. 爭訟을 좋아하지 말고 惡으로써 善을 능멸하지 말며, 부유함으로써 가난한 자를 병탄하지 말아야 한다. 길을 양보하고, 농사짓는 사람은 밭두둑을 양보하며, 머리가 희끗한 노인이 길에서 물건을 등에 지거나 머리에 이고 가는 일이 없으면 예의 있는 풍속이 만들어질 것이다.""이며, 이동급이 추가한 내용은 세주로 부기되어 있다. 이어 주자가 북송의 남전여씨향약을 바탕으로 제정한 增損呂氏鄕約의 대략이 수록되어 있다. 먼저 鄕約의 4대강령인 德業相勸, 過失相規, 禮俗相交, 患難相恤을 나열하고, 주요한 세부 조항만 발췌하여 세주로 부기해 놓았다. 이어 증손여씨향약에 의거하여 齒德者 1인을 都約正으로, 學行이 있는 자 2인을 約正으로 삼으며, 매월 1인씩 돌아가며 直月을 맡는다고 하였다. 그리고 三籍을 두는데 하나는 入學을 원하는 사람들의 명단이며, 나머지 둘은 각각 德業을 이루거나 過失을 저지른 사람의 명단으로 여씨향약의 善籍, 惡籍과 상통한다. 그리고 이상 약조의 規檢은 兩面의 훈장이 책임진다고 하였다.

다섯 번째는 鄕飮酒禮에 대한 것이다. 향음주례는 옛적 先王이 백성과 풍속의 교화를 위해 시행한 것이기에, 先大王이 『鄕禮合編』을 여러 고을에 반포하고 권유한 것이라 하였다. 선대왕은 바로 正祖로 1797년에 왕명으로 『향례합편』이 제작되어 반포된 적이 있었다. 『향례합편』은 중국과 우리나라의 향음주례 시행 고사 및 규정을 엮어 놓은 것으로, 이를 받드는 것은 일찍이 孔子가 말한 “觀於鄕而知王道之易易也”와 같다고 하였다. 그러면서 지금 約中의 사람들이 선왕이 남긴 교시를 따라 봄과 가을 강학이 끝나고 향음주례를 행해야 함을 강조하고 있다.

여섯 번째는 鄕任의 선출과 관련된 것이다. 먼저 향임의 명색은 漢나라의 功曹, 魏나라의 中正과 같다고 하였다. 공조는 郡의 屬吏이며, 중정은 지방관 별도로 두어진 관직으로 지역의 인재를 추천하던 벼슬이었다. 따라서 그 임무는 매우 중요하니 우리나라 鄕射堂이 옛적 공조, 중정과 같으며, 綱紀가 여기서부터 비롯되고 官政의 득실은 오로지 향임의 賢否에서 갈린다며 그 중요성을 강조하고 있다. 그러나 지금은 향임 선출이 쉽지 않은 상태라 하였다. 원래 성주목에는 校堂에 望報의 규정, 즉 향임을 추천하던 薦望의 규정이 있었으나 근래에는 이것이 폐지되었다는 것이다. 그래서 앞으로는 훈장과 장로가 교당에 모여 圈點하되, 향임을 간촉하는 자가 있으면 적발하여 향임에 영원히 거론하지 않는다고 하였다. 위의 향임 선출의 경우 17세기 중엽 이후 불거지기 시작한 향임의 권위 약화 현상 및 사회,경제적 변화에서 비롯된 것이다. 1654년 시행된 營將事目은 座首에게 영장을 보좌하는 임무가 부여함으로써 사족의 鄕任 기피 현상은 재촉되었으며, 이는 곧 향임 권위의 약화와 직결되었다. 이와 맞물려 사회,경제적 변화에 따라 성장한 신흥세력은 鄕任을 맡음으로써 사족으로의 신분적 성장을 도모하였다. 이는 곧 향임 선출의 문란으로 이어졌던 것이다.

일곱 번째는 名分을 바로 잡는다는 것인데, 사회,경제적 변화에 따라 흔들리는 사족 중심의 신분질서를 예전과 같이 복구하려는 의지가 반영된 조항이다. 이에 따르면 고을의 기강이 퇴폐해지고 習俗이 무너지는 것은 오로지 명분의 문란에 비롯된 것이라 하였다. 즉 서얼이 적자를 능멸하고 어린 자가 나인 든 사람을 능멸하며, 천한 자가 귀한 자를 능멸한데서 비롯되었다는 것이다. 이에 앞으로 일절 명분의 문란을 금지하되, 官屬과 村民은 각각 首吏와 風憲이 통제하며 校院에서 이를 懲治한다고 하였다.

여덟 번째는 吏胥를 다스리는 조항이다. 원래 吏胥는 관청에 꼭 필요한 직책이나 그 수가 많으면 오히려 백성들에게 해가 된다며, 일찍이 南九萬(1629~1711)이 兵曹判書로 있으면서 吏胥의 수를 크게 줄인 예를 들고 있다. 남구만은 숙종 연간 병조판서로 재임하면서 100여명에 가까운 아전의 수를 줄여 많은 원망을 듣기도 했으나, 그 효과가 적지 않았다며 중앙 관료와 여러 사족들로부터 지지를 받기도 했었다. 이를 명분으로 여기서는 奸吏를 색출하여, 영원히 아전들의 명부에서 제거할 것을 명기해 놓았다. 향약을 통해 아전들을 실질적으로 통제하기 위한 조항인 것이다.

8개 조항 말미에는 향약이 生民疾苦와 관련된 것이기 때문에 그 근본에 충실히 하면, 각종 폐해들이 서서히 제거될 것이라고 하였다. 그리고 이 조항과 절목들을 板上에 써서 高閣에 걸어 유시할 것이며, 兩面의 훈장은 각기 별도로 유사를 뽑아 옛적 직월과 같이 이를 힘써 糾檢하여, 그 실효를 보아 후세에게 우리도 할 말이 있게 되기를 바라면서 「향약절목」을 마치고 있다.

[자료적 가치]

조선후기 고을 단위의 향약 시행 추이를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 각 고을에서는 향약을 시행함과 동시에 鄕案을 작성함으로써 中人, 庶孼, 신흥사족의 참여를 배제한 사족 중심의 배타적 향약 운영을 도모하였다. 그러나 영장사목의 실시 이후 두드러지기 시작한 사족의 향임 기피 현상, 사회,경제적 발전을 통해 성장한 新鄕의 향안 입록 시도, 향권을 둘러 싼 사족들 간의 갈등 등 複雜多技한 문제들이 야기되면서 17세기 후반 이후 각 고을의 향약은 파행되는 경우가 많았다. 파행 이후 전통적 사족들은 향약의 중수를 통해 종전과 같은 재지사족 중심의 향촌지배질서 복구를 시도하였는데, 이동급의 「향약절목」도 그러한 의도에서 제정된 것으로 볼 수 있다. 특히 이동급은 향교, 향사당과 더불어 서원을 향약 운영의 중심지로 생각하고 있었다. 조선후기 사족들은 관권의 간섭이 빈번할 수 있는 鄕廳 보다는 서원을 통해 결집함으로써 향촌 내 대소사를 의논하는 경우가 많았기 때문에, 서원을 향약 운영의 중심지로 선택했던 것으로 여겨진다. 한편, 「향약절목」의 규정 중에는 강학과 더불어 吏胥, 庶孼, 賤人 등의 통제 조항이 눈에 띈다. 향약을 매개로 재지사족의 위치에 도전할 수 있는 하층민을 통제하려는 의도에서 제정된 규정으로 볼 수 있다. 그러나 본 절목이 제정된 19세기는 실질적으로 향약이 제대로 시행되기 어려운 사회적 환경이었다. 즉 이상의 「향약절목」의 제정은 위협받고 있는 재지사족의 사회적 위치를 유지하기 위해 시도된, 19세기 초반 성주 지역 재지사족의 향촌활동 중 하나로 파악 해 볼 수 있는 정도이다.