[내용 및 특징]

李道顯는 조선후기 경상도안동부 출신의 재지사족이다. 그가 거주하였던 春陽縣은 안동부의 屬縣으로 지금의 奉化郡法田面이다. 退溪 학풍을 계승한 이도현은 특히 古文에 능통하였으며, 후학 교육에 깊은 관심을 가졌다고 전해진다. 이와 관련하여 일찍이 이도현은 1745년(20세) 청량산에 머무르면서 여러 책들을 읽었고, 이듬해인 1746년(21세)에는 동무들과 학문 講論을 목적으로 旬講契約을 결성하였다.

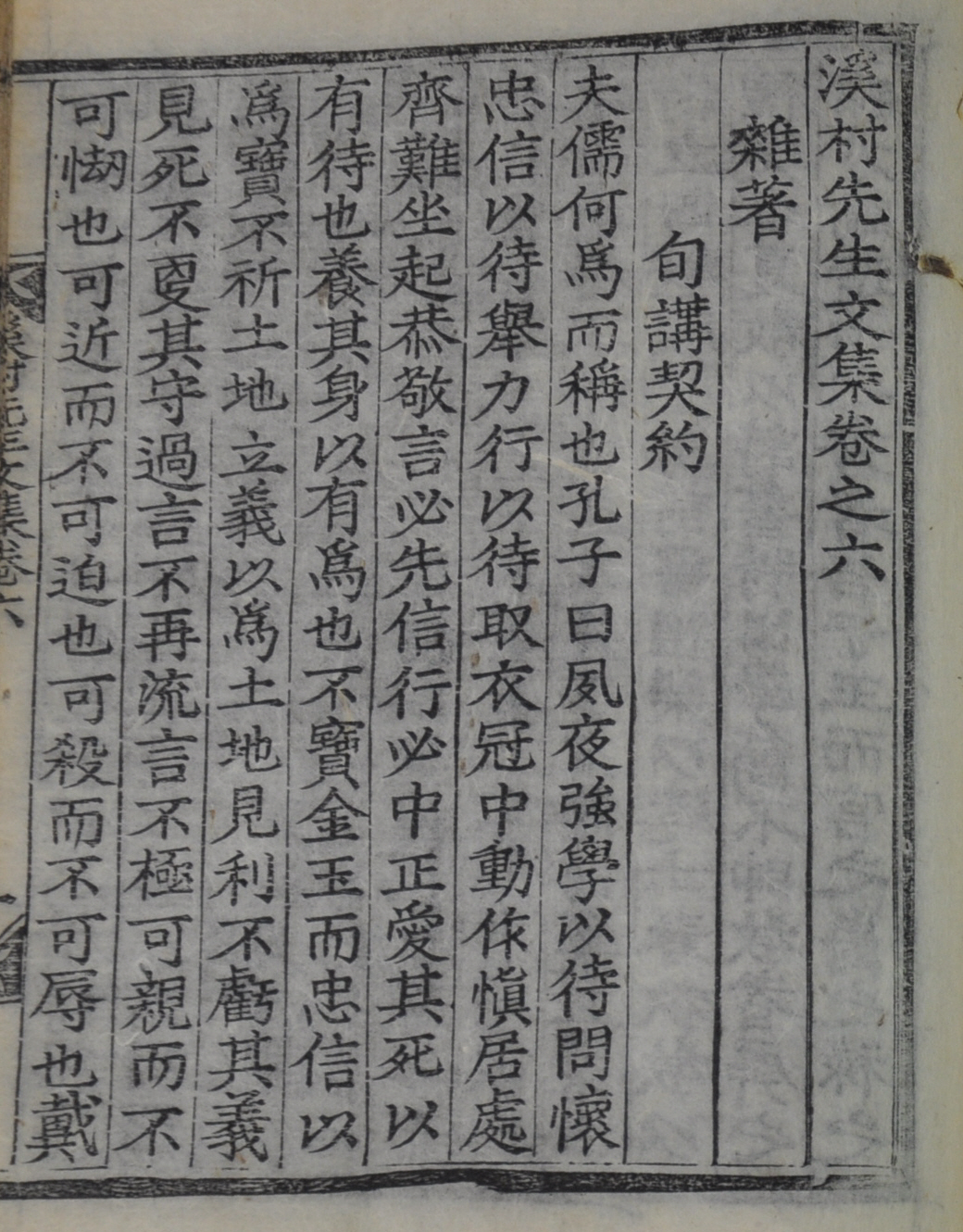

본 자료는 旬講契約의 서문 격에 해당하는 글과 제 규정으로 이루어져 있는데, 제 규정은 綱이 되는 ‘旬朔會講之法’과 條가 되는 ‘旬朔會講 附會做法’, ‘德業相勸’, ‘過失相規’, ‘講會節次’, ‘任司相遞’, ‘許入追願’ 순으로 구성되어 있다. 먼저 서문 격의 글은 이도현이 21세가 되는 丙寅(1746) 10월에 작성된 것이다. 여기서는 旬講契約이 결성되는 명분과 과정이 간략하게 언급되어 있다.

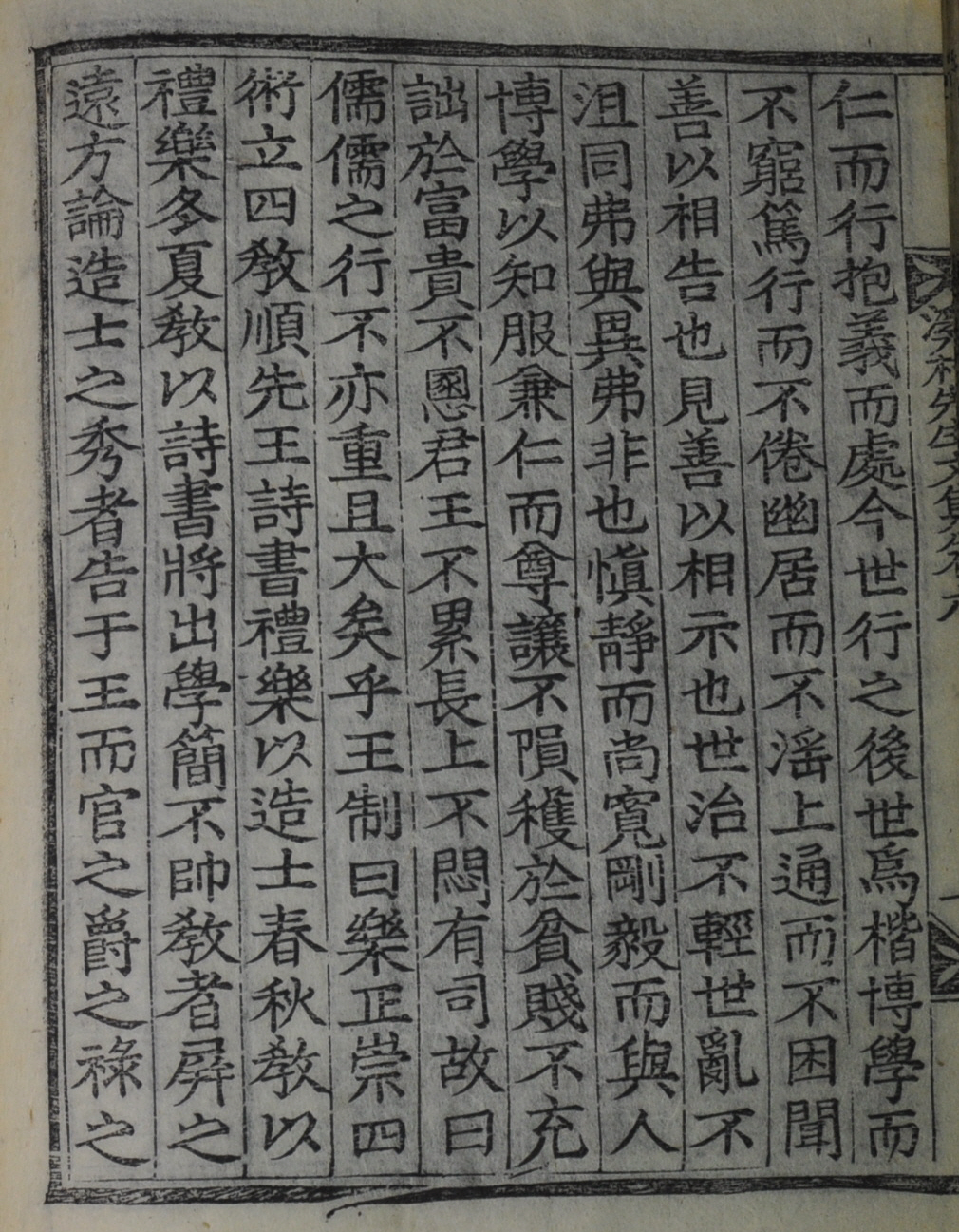

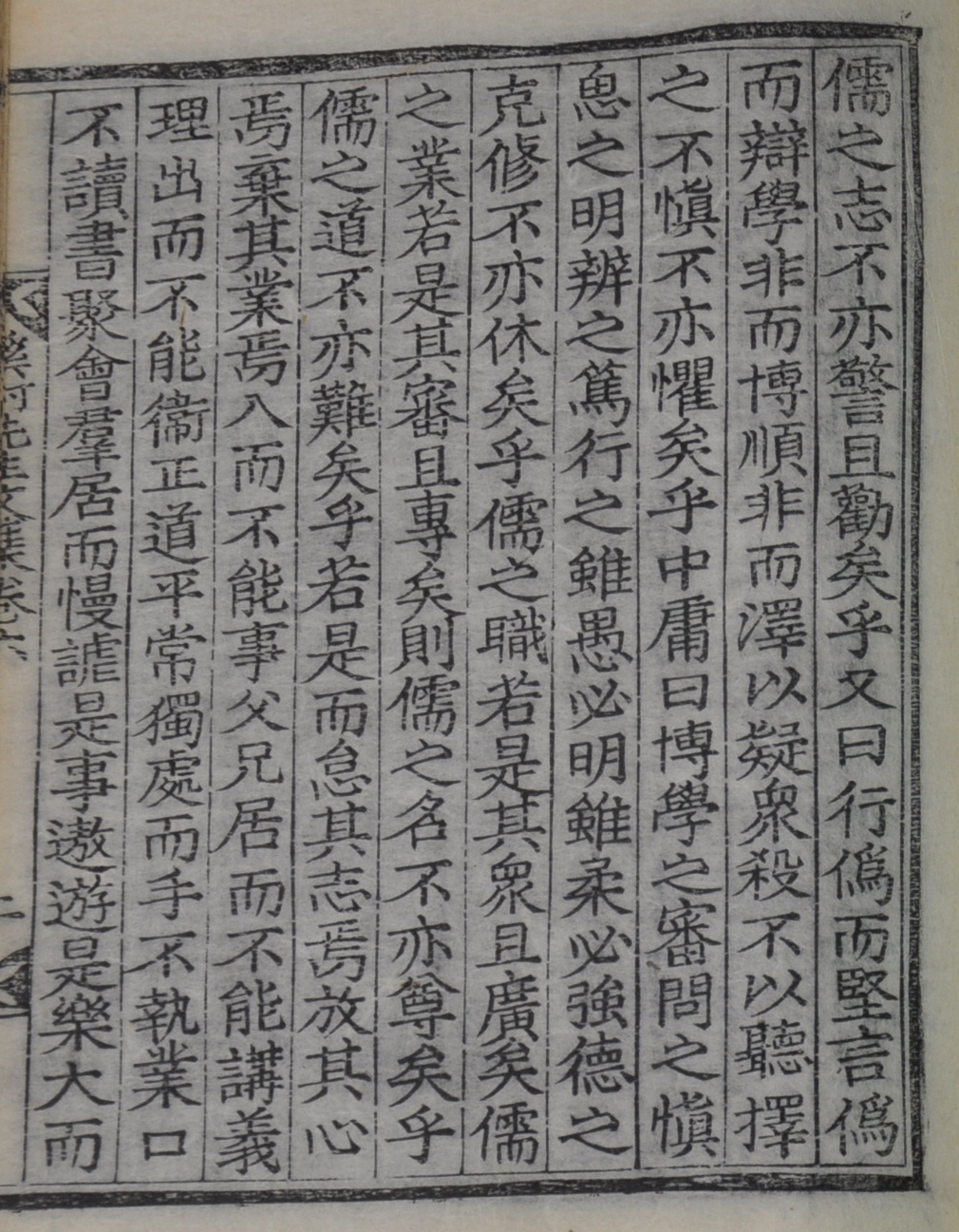

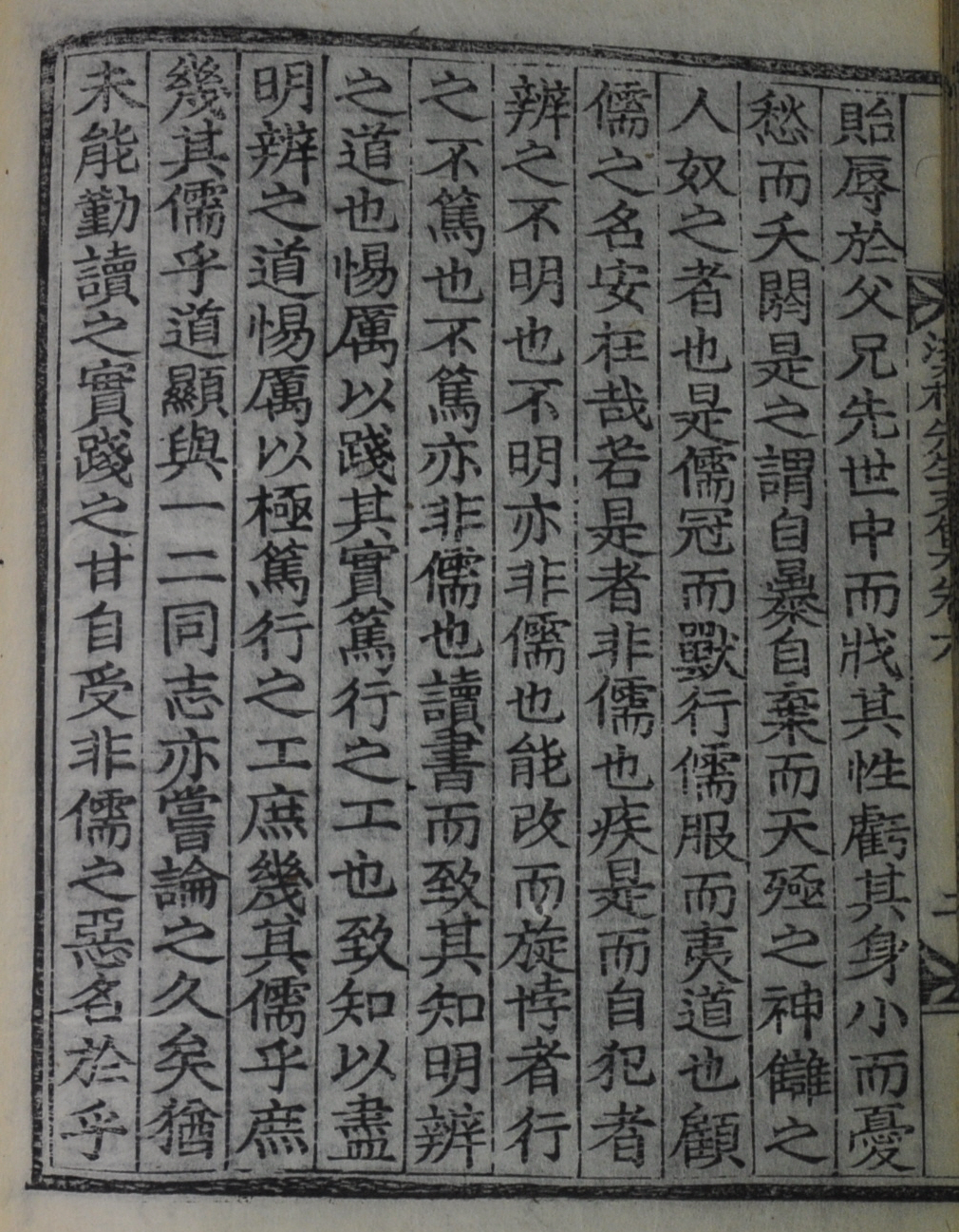

서문이 되는 글의 절반 정도는 儒者의 의미에 대해 설명해 놓은 것이다. 『禮記』의 儒行편의 구절을 인용하여 儒者가 갖추어야 할 행실을 설명하였으며, 같은 책의 王制편을 통해서는 儒者가 가져야 되는 뜻과 신중함을 설명해 놓았다. 그리고 『中庸』의 구절을 인용하여, 德을 닦아야 되는 당위성을 언급하며, 儒者가 되기 쉽지 않다고 설명하면서 그 뜻을 篤實하게 해야 함을 강조하였다. 자신과 한 두 동무는 이와 같은 뜻을 가진지 오래되었다며, 바야흐로 儒者가 되기 위한 다짐을 했다고 한다. 그러면서 儒者가 되기 위해서는 古法을 따라야 된다고 하였다. 여기서 말하는 古法은 옛적 國의 學, 鄕의 黨, 里의 社, 家의 塾에서 항상 德業을 講明하는 讀書를 했던 것처럼, 지금 이 古法을 따라야 된다고 하였다. 이에 두 셋 동무들과 旬朔에 講會를 개최하는 모임을 결성하기로 하였으며, 여러 父兄에게 여쭙고 허락을 받았다고 한다. 그리고 講會를 위한 제 규정을 만드니 1綱 6條 36目으로 이루어졌으며, 朱子增損呂氏鄕約을 모범으로 삼았다고 하였다. 그리고 이를 통해 『禮記』에서 말하는 儒者가 되기 위해 힘쓸 것을 다짐하며 글을 마치고 있다.

이도현이 동무들과 위와 같이 旬講契約을 만들게 된 것은 부친의 영향이 크다. 그의 부친 李槩(1658~1754)는 만년에 ‘旬講之法’을 만들어 자제들을 교육시킨 경력을 가지고 있었다. 이도현의 旬講契約 결성은 이러한 부친의 전통을 계승한 것이라 여겨진다. 旬講契約 결성 후에도 이도현은 그 연장선상에서 향교 校長에게 고을 내 士子들의 교육을 건의하는 등 젊은 시절 선비 양성을 위한 적극적인 활동을 펼치기도 하였다.

旬講契約의 제 규정은 먼저 ‘旬朔會講之法’을 통해 1綱 6條 36目으로 이루어졌다는 대강을 밝히고 있다. 그런 다음 約中에는 10籍이 있으니 그것은 條約을 기재한 約籍, 約中 구성원의 성명을 기재한 講案, 約員의 덕업을 기재한 德業之籍, 과실을 기재한 過失之籍, 과제에 純通한 자와 通한 자를 기재한 通籍, 과제에 粗略한 자를 기재한 粗略, 과제에 不通한 자를 기재한 不籍, 봄과 가을의 做會 때의 성적을 기재한 等籍, 약원의 죄과를 기재해 놓은 罰籍이 있는데, 이는 모두 直月이 주관한다고 하였다. 마지막으로 錢穀을 기재한 장부는 司穀이 이를 주관한다고 했다.

‘旬朔會講之法’ 다음에는 규정의 우선이 되는 1綱 ‘旬朔會講 附會做法’을 설명하고 있다. 여기서는 먼저 講會에서 공부하는 책들을 열거해 놓았는데, 『周易』『書經』『詩經』『周禮』『春秋』『論語』『孝經』『孔子家語』『大學』『中庸』『孟子』『禮記』『小學』『資治通鑑綱目』『近思錄』『心經』『大學衍義』『性理大全』 등 주요한 대부분의 사서와 경전을 망라하였다. 그러면서 만약 幼少한 이들은 아직 어리기 때문에 『十八史略』『少微通鑑』『韓昌黎先生集』『史記』를 먼저 공부하게 했다. 講會 시기는 4월 초순에서 9월 그믐까지 여섯 달 동안은 매 달 열흘에 한 번, 즉 총 여섯 달 동안 18회에 걸쳐 做會하는데, 멀리 거주하는 자는 한 달에 한 번 講會한다고 했다. 여기서는 당시 청소년들이 주력해야 했던 과목들을 알 수 있다. 한편, 이하의 講會 방법은 朱子가 제정한 學規의 대강을 모방한 것이다.

‘旬朔會講 附會做法’ 이하는 각 條를 目으로 나누어 설명하고 있다. 제1조 ‘德業相勸’은 2목으로 이루어져 있는데, 德과 業의 의미를 설명하고 있다. 그리고 약원끼리 서로 권면하며 會集하는 날에 능한 자를 장부에 기록하여 다른 약원의 본보기로 삼을 것을 당부하였다. 제2조 ‘過失相規’는 10목으로 이루어져 있는데 약원들이 각자 성찰하고 규제해야할 행동규범을 나열해 놓았다. 만약 과오를 범하는 자는 역시 장부에 기록하는데, 과오가 크면 직월이 선생에게 고하여 그를 규제케 하였다. 만약 과오를 저지른 자가 불복하면 出約한다고 했다. 이상 2개 조는 향약의 四大綱領 중 덕업상권과 과실상규 조항 및 善籍, 惡籍 규정과 거의 동일하다. 旬講契約의 결성 명분이 朱子增損呂氏鄕約에 있음을 단적으로 알 수 있게 해준다. 한편 이 조항에서는 선생이 향약의 우두머리인 都約正 역할을 하고 있는 것으로 나타난다.

제3조 ‘講會賞罰’은 모두 10목으로 講會에서 상벌이 내려지는 경우가 나열되어 있다. 우선 과제에 통하고 불통한 정도에 따라 상벌을 내렸다. 그 외 違約, 奸凶한 자들과의 交結, 悖德, 학업의 포기, 講會 때의 지각과 결석 때 내려지는 처벌 사항이 언급되어 있다. 약원 대부분이 청소년인 만큼 내려지는 벌은 笞였으며, 죄가 클 경우 出約하였다. 이 중 笞의 형벌은 16~17세기 향촌지배를 목적으로 결성되었던 각종 향약 조직에서 볼 수 있는 처벌조항으로, 물리력을 가하는 이러한 강제조항을 통해 구성원의 자기 규제와 하층민 통제를 도모하였었다.

제4조는 ‘講會節次’로 4목으로 이루어져 있다. 講會 때 먼저 선생에게 인사를 하고, 그런 다음 공부하러 온 約員들이 연배에 따라 차례대로 인사하는 절차가 나열되어 있다. 그 외에도 선생에게 질의를 청하는 방법, 講會를 罷하는 절차 등을 언급하였다. ‘講會節次’는 향약 조직의 讀約法을 모방하여 제정한 것이다. 제5조 ‘任司相遞’는 2목으로 直月과 錢穀使(司穀)을 선출하는 방법과 임무를 간략하게 설명하고, 맡은바 소임에 충실할 것으로 당부하고 있다. 제6조 ‘許入追願’은 8목으로 旬講契約에 참가할 수 있는 자격을 언급하였다. 모두 자기규제에 철저하고 덕업이 있는 자로 선출하였는데 卑庶常賤, 즉 士族의 자제가 아닌 자들에 대해서는 선생이 특별히 허락하지 않는 이상 入約을 불허한다는 조항이 부기되어 있다.

[자료적 가치]

旬講契約은 조선중기 이후 많이 결성되었던 일종의 學契에 속한다. 고대부터 우리나라에서는 구성원들 간의 결속력 강화와 상부상조 및 공동노동을 위한 각종 공동체 조직이 결성되어 왔었으며, 각종 契의 형태로 존재하였다. 이러한 契 조직은 조선중기 이후 성리학적 명분론에 입각한 생활규범 보급에 따라, 朱子增損呂氏鄕約과 접목되어 운영되기 시작하였다. 이도현에 의해 결성된 旬講契約 역시, 주자증손여씨향약의 덕목과 규정을 명분으로 하고, 향촌 교육을 위해 제정한 朱子의 學規를 참고하여 만든 것이다. 한편 旬講契約을 통해 당시 이상적으로 생각하던 청소년 교육의 일면을 엿 볼 수 있다.