[내용 및 특징]

경상도진주에서의 동약 시행은 조선중기부터 확인이 된다. 조선중기 진주 출신의 사족들은 거주지 인근의 동리를 규합하여 동약을 제정하였고, 이를 통해 재지사족 중심의 향촌지배질서를 구축해 나갔다. 泰安朴氏가 집거해 있는 奈洞面篤山里 일대에서도 늦어도 17세기 무렵부터 동약이 시행되어 왔었다. 그러한 가운데 1730년 이곳 출신의 유학자 朴泰茂가 退溪와 黃宗海의 향약을 크게 참조하고, 동리 실정에 맞추어 새롭게 동약을 제정하게 되었다. 본 자료에는 이때 작성된 동약의 序文과 凡例, 立議가 차례대로 수록되어 있다.

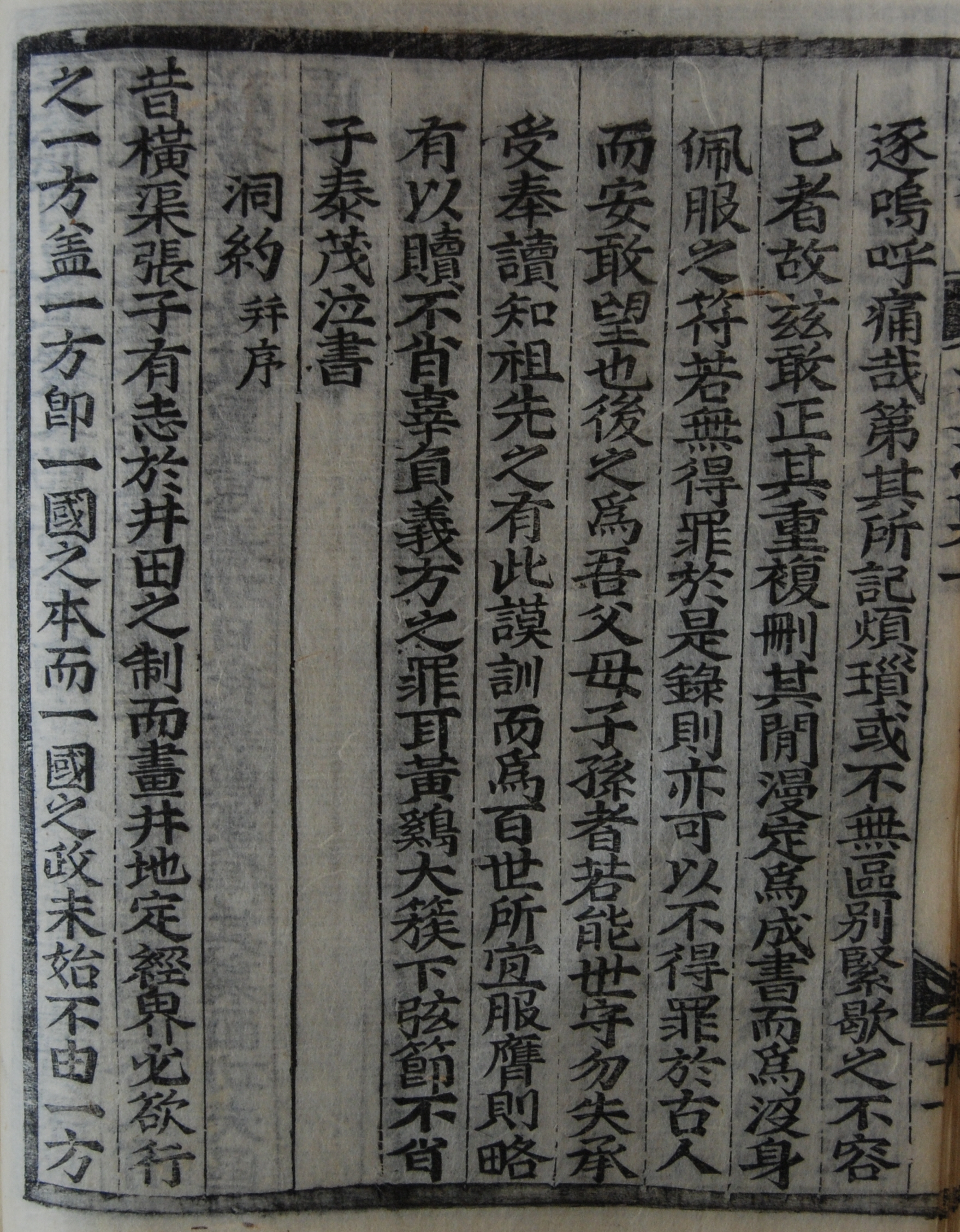

먼저 서문의 내용은 다음과 같다.

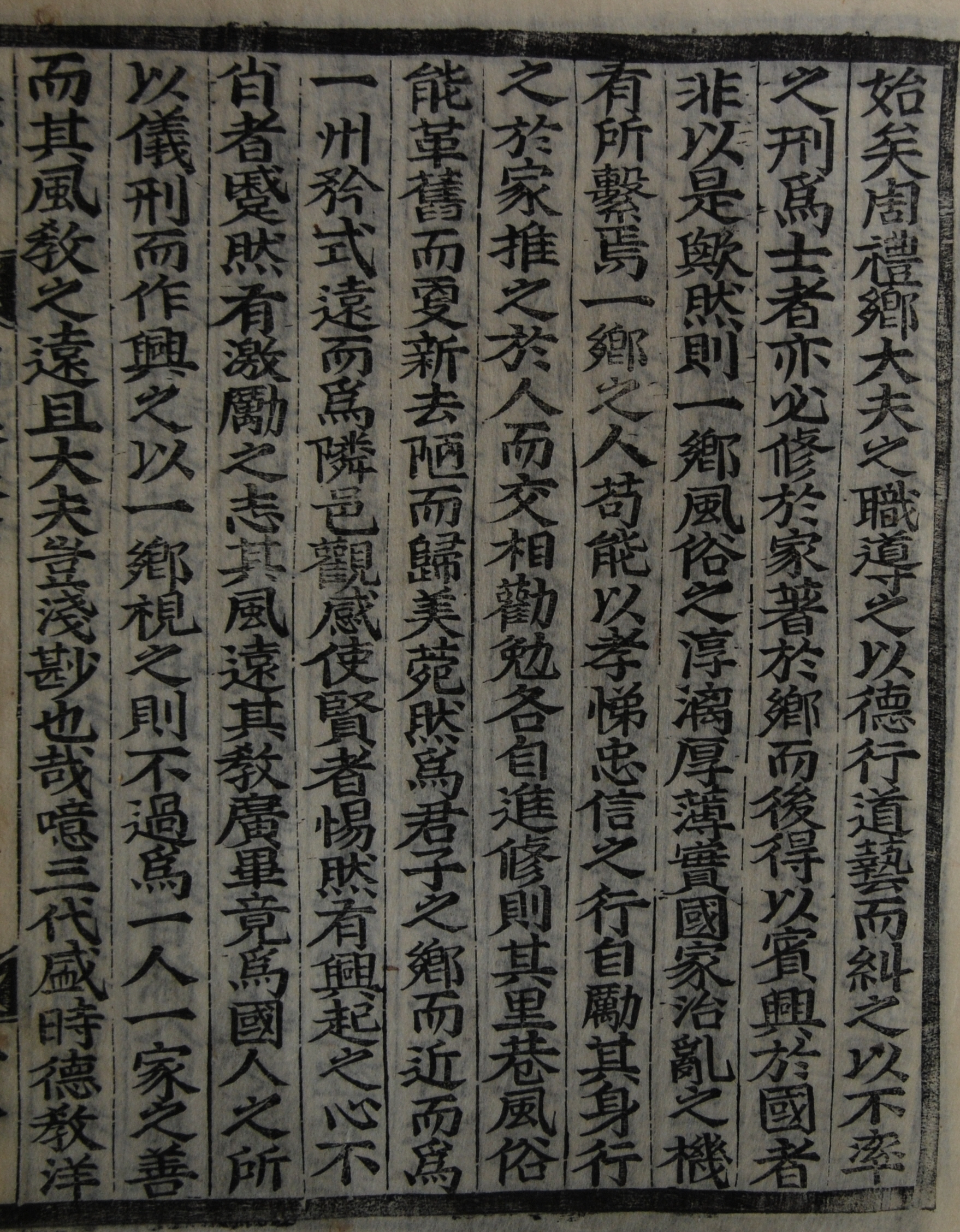

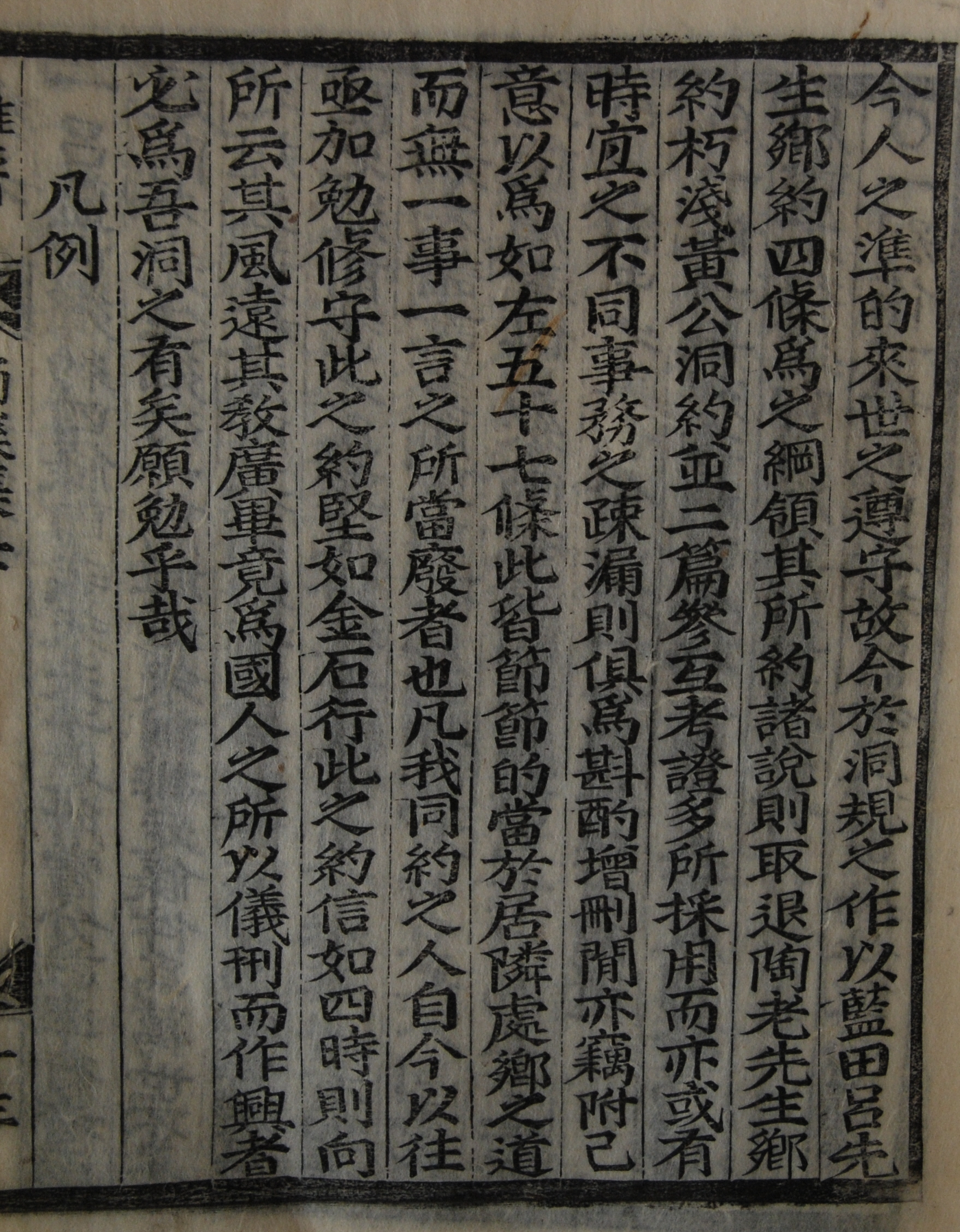

옛날에 橫渠張子가 井田制에 뜻을 두어 井地를 구획하여 경계를 정하여 그것을 한 지방에 반듯이 행하려 하였으니, 대개 한 지방은 한 나라의 근본으로써, 한 나라의 정사가 한 지방으로부터 거치지 않음이 없다. 『周禮』에 鄕大夫의 벼슬은 덕행과 道藝를 이끌고 이를 규제하나 따르지 않는다면, 형벌로써 다스리니 선비 된 자는 역시 가정에서 수행하여 고을에서 드러난 뒤에 賓興으로 천거하는 것이 옳지 않은가? 그러니 한 고을 풍속의 淳漓와 厚薄은 실로 국가가 다스려지고 어지러운 관계가 여기에 매여 있는 것이다. 한 고을 사람이 진실로 능히 孝悌忠信의 행실로 그 몸에 힘써 가정에 행하고, 이를 남에게 미루어 서로 권면하여 각자의 덕이 진보되어 행실을 닦으면, 그 마을이 옛 버릇을 고쳐 다시 새롭게 되며 누추함을 버리고 아름답게 돌아가 완연히 군자의 고장이 될 것이니, 가까이로는 한 고을의 자랑이 되고 멀리로는 이웃 고을이 보고 느껴, 어진 이로 하여금 울컥 興起하는 마음을 갖게 하고, 못난 자는 주눅이 들어 격려되는 뜻이 될 것이다. 그 바람이 멀고, 그 가르침이 넓어져 끝내는 나라 사람들이 모양을 본떠 興起하게 될 것이다. 한 고장에서 본다면 한 사람, 한 가정의 선행에 불과하나 그 風敎의 파장이 원대하니 어찌 하겠는가? 아아! 중국 三代의 盛時에는 어진 가르침이 성대하고 넘쳐 사방이 風敎에 감동되어 돈후한 풍속과 예양의 행실을 약정하지 않고도 따랐으며, 처벌하지 않아도 행하여져 진실로 자질구레한 규약을 세울 필요가 없었던 것이나, 근래에는 世道가 날마다 투박해지고 인심이 날마다 비하되어 위에서 법도가 없으니, 아래에서 법도를 지킬 수 없어, 가정생활이나 고장의 처신에 두터운 禮讓의 기풍이 없어지고, 투박하고 비루하며 사나운 버릇이 常理를 배반하고 어지럽히니 풍속이 날마다 퇴보하여 거의 終極이 되어가고 있다. 그러니 만약 고장사람들이 약속하여 조목으로 법을 만들어 기강을 잡아 정돈하지 않으면 장차 투박한 풍속을 만회하여 아름다운 행실을 수행할 수 없게 될 것이니, 오랑캐나 禽獸가 되지 않을 자가 거의 없으리니 가히 두렵고 경계하지 않을 수 있겠는가? 이것을 우리 洞約이 만들어진 까닭이니, 실제로 부득이한 일이었다. 그러니 오늘 이 동약은 좋은 풍속을 조성하는 일대 전기가 되며 또한 국가 治亂의 전기가 여기에 매였으니 돌아봄에 무겁고 크지 않겠는가? 아아! 법칙을 만들어 사람을 인도함이 그 일이 지극히 신중한데, 만약 先正의 훈계에 의거하지 않으면 역시 또한 저속하고, 고찰이 없으면 지금 사람의 표준과 내세에 준수할 규칙이 되기에 부족함으로 洞規를 지은 것이니, 藍田 呂先生의 鄕約 4조를 강령으로 삼았으며 그 조목의 여러 가지는 退陶先生의 鄕約과 朽淺黃公의 洞約 두 편을 참고 고증하여 뽑은 것이다. 이 역시 時宜가 다르고 事務가 疏漏한 것은 함께 짐작하여 가감할 것이며, 그 사이에 나의 뜻을 붙여 이하의 57조가 된 것이다. 이것이 다 이웃과 고장에 처신하는 도리로 마디마디 적당하여 한 가지 일 한 가지 말을 폐지할 수 없는 것이다. 무릇 우리 함께 언약한 사람들은 지금 이후로 더욱 힘써 이 언약을 닦고 지켜 金石처럼 하고, 이 동약을 믿어 四時에 늘 지킨다면, 앞에 말한 風敎가 멀고 넓어질 것이고, 끝내 나라 사람이 모양을 본떠 흥기해 반듯이 우리 동네가 있음을 알게 될 것이다. 원컨대 더욱 힘쓰기 바란다.

서문에서 알 수 있듯이 동약 시행의 명분은 향촌 교화이다. 중국 고대에서 실시되었던 향촌 교화 제도를 계승하여 여씨향약으로 완성되었고, 우리나라에 보급되어 동리에서 동약을 실시하게 되었다는 것이다. 특히 주목할 점은 李滉과 黃宗海의 향약을 참조하였다는 부분이다. 이황은 1556년 朱子의 ‘增損呂氏鄕約’을 모범으로 鄕立約條라는 규약을 만들고 예안 지역에서 실시한 적이 있었다. 이때의 향약은 過失相規 부분의 여러 사항을 나열하고 벌칙을 삼등급으로 나누어 기술하고 있는 정도였다. 하지만 이후 퇴계학통 계승자들에 의해 보완되어 영남지역에서 시행되었던 향약의 근본이 되었다. 황종해는 鄭逑의 문인으로 이런 퇴계의 향약을 보강하여 1640년 木川의 고향 마을에서 향약을 실시하였다. 그런데 이때의 향약에는 凡例와 德業相勸, 過失相規, 禮俗相交, 患難相恤 등 각 부분별로 조항을 두어 구체적인 규정이 만들어져 있었다. 총 46개조로 구성되어 있는데, 당시 사회상을 반영하여 長者와 幼者 간의 엄격한 구분 이외에 양반과 下人, 嫡과 庶 간의 엄격한 차별을 강조해 놓은 것이다. 실재 박태무는 동약을 제정하면서 특히 황종해의 향약을 많이 참작한 것으로 확인된다.

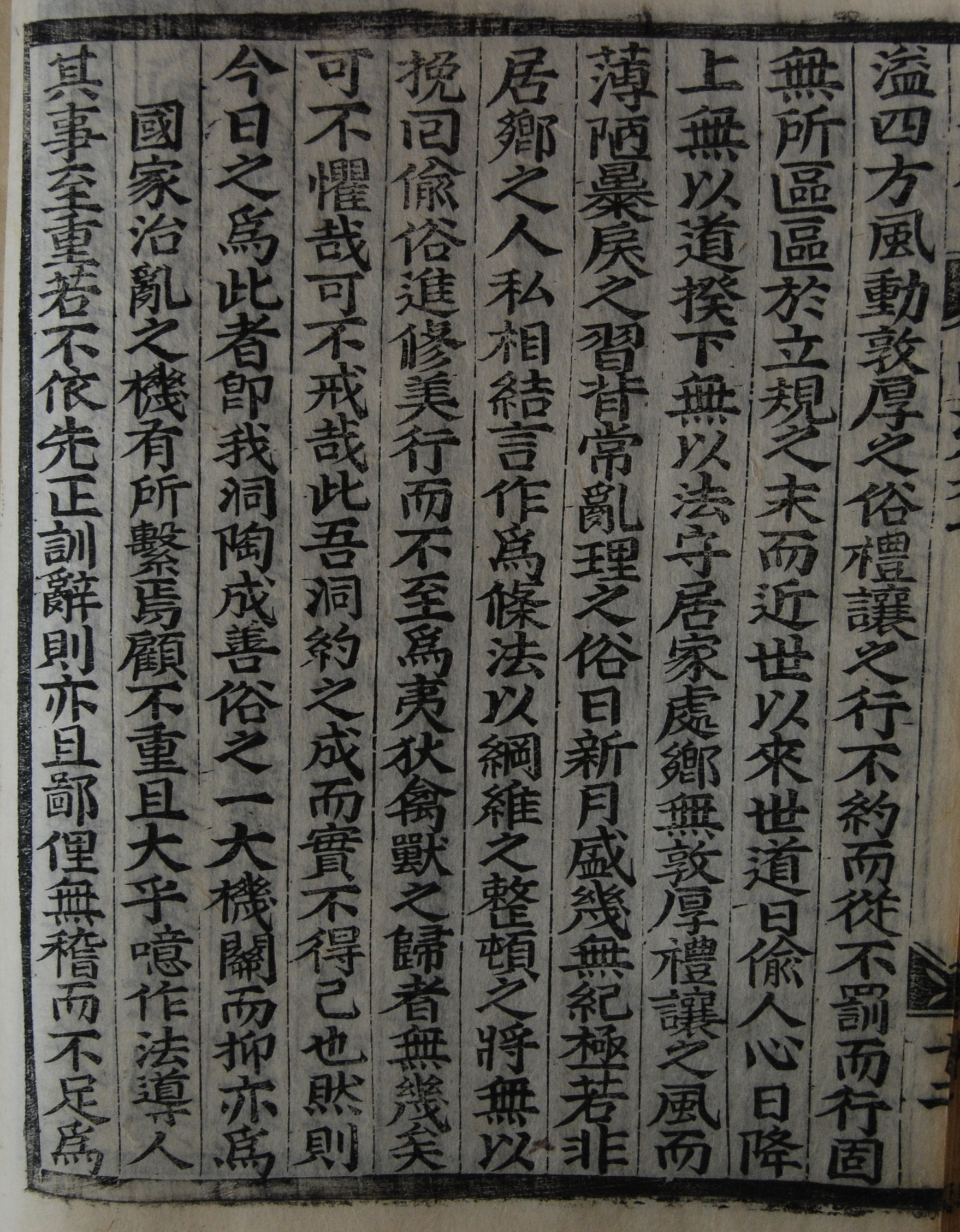

서문 다음에는 12개조의 凡例가 부기되어 있다. 범례에는 동약 운영과 관련된 기본 규정이 나열되어 있는데 그 내용은 다음과 같다.

一, 藍田呂氏鄕約 4조는 곧 우리 朱夫子께서 일찍이 註解를 붙여 시행한 것이다. 退陶老先生의 鄕約 1편도 朱夫子의 가르침을 풀이하여 주목을 배정해 만대에 변하지 않을 규칙이 되었다. 또 黃朽淺이 지은 동약도 呂氏鄕約의 남은 뜻을 부연한 것이니, 절절이 이웃과 사는 도리에 적당하여, 선배들께서 풍속을 돈목하고 세상의 교화를 부지하려는 뜻이 정성스러움이 이와 같다. 이하의 여러 설은 여기서 뽑은 것인데, 혹시 時宜가 맞지 않거나 사무에 疏漏한 점이 있으면 모두 損益을 참작하여 행하고 사이에 내 뜻을 붙여 57조를 만들었다. 一, 洞約 中 사항은 지금부터 시작하여, 하나씩 준수하고 혹 빠짐이 없게 해야 것이다. 一, 1책에 동네 사람들 성명을 적는데, 中人이나 下人들은 등급에 별도로 이름을 써서 連書하지 않아 尊卑貴賤을 분별한다. 一, 별도로 한 책자에 동네 각가지 모양의 공용 器物과 契中 物件을 문서로 기록한다. 一, 매년 봄과 가을에 講信會를 열어 約中의 일을 점검한다. 一, 매년 有司로 양반 한 명과 하인 두 명을 정하여 약중의 일을 담당하게 하여 가을 강신회 때에 서로 교대하며, 맡은 문서를 가지고 기물 등의 개수를 확인하여 전해 잃지 말게 한다. 一, 봄과 가을 강신회 때에 유사는 기일에 앞서 通文을 내어 기일을 알린다. 上下有司가 각기 펼 자리와 술그릇을 빠짐없이 준비한다. 一, 별도의 한 책자에 매년 상하유사의 성명을 기록한다. 一, 별도의 한 책자에 매년 약중에서 할 일과 계물의 지출 수량을 기록한다. 一, 마을의 양반이나 하인이 이미 혼인하여 사는 사람은 약중에 들어옴을 허락하여 수행하게 한다. 一, 새로 동네로 이주하여 몇 년간 농사를 지으면, 停居者로 인정하며, 入會를 허락하여 수행케 한다. 一, 한 동네의 상인과 하인은 모두 약중에 들어오는데, 그 중에 혹시 참여하기 싫어하는 사람은 순순히 타일러 참여케 한다. 만약 끝까지 듣지 않아 무지하거나 대중과 다름이 심하면 교류하지 않으며, 농사일에 서로 통하지 않고, 환란에 서로 구제하지 않는다. 그 깨달음을 기다려 끝내 入約하지 않으면 곤장을 때리고, 곤장을 때려도 듣지 않으면 관가에 알려 동네에서 내쫒는다.

범례를 통해 알 수 있는 점은 먼저 약원의 명부인 洞案이 작성되었다는 점이다. 그런데 동안에는 존비귀천을 분명히 하기 위해 중인이나 하인은 연서하지 않는 다는 규정이 있다. 동안을 통해 철저히 신분 관계를 명백히 하려는 의도이다. 또한 동약에는 상인 즉, 양반 뿐 아니라 중인과 하인, 그리고 서얼도 참여하는데 운영상에 있어서 신분적인 차별이 규정되어 있다. 이는 立議에서 상세하게 확인된다. 하인 가운데서도 有司 2인을 뽑아 약중의 일을 간여케 하였으며, 동리의 모든 하인을 동약에 강제적으로 참여케 했다. 만약 동약에 들어오는 것을 거부할 경우 매를 때리거나 出洞시키는 강제 조항까지 제정해 놓았다. 동약을 통해 철저히 사족 중심의 향촌지배질서를 유지하고, 운영해 나가려 한 것이다. 그 외 범례에서는 동약과 관련된 장부가 마련되어 공동 재산이 형성되었음이 확인된다. 또 春秋講信禮가 행해졌으며, 타 고을 출신의 入會 자격 등이 규정되어 있다.

마지막 立議는 57조의 동약 조항이다. 여씨향약의 사대강령인 德業相勸, 過失相規, 禮俗相交, 患難相救 4개 조목을 강령으로 해서, 각기 세부 조항을 나열해 놓았다. 각 강령의 대략적 내용은 다음과 같다.

첫째, 덕업상권은 모두 8개조이다. 향촌에서 옳은 일을 서로 권장하여 향풍을 순화하고자 하는 덕목이다. 修身을 바탕으로 개인들 간의 인격수련을 통해 도덕적 사회를 추구하려는 덕목이라 할 수 있다. 여기에 따르면 ‘풍속이 도탑고 아름다운 것은 德과 業 두 글자에서 벗어나지 않는다’고 하면서 ‘서로 좋은 점을 권하지 않는다면 장차 흥기되고 성취되는 것이 없다’고 하였다. 세행 조목은 ‘孝父母’에서 ‘禮樂射御書數’까지 모두 31개 조목으로 구성되어 있다. 그리고 洞內 上下人 중에서 선행자와 불선행자에 대한 상벌규정, 양반집 노비의 신분으로 상전에게 盡忠하는 자가 있으면 표창하는 것, 『小學』에서 뽑은 내용을 익히게 하는 것, 강회에서 子弟講儀, 科第文字 등에 대해서 규정해 놓았다. 특히 洞約人들은 상호 권장해서 이를 실행하도록 하며, 선행자와 불선행자는 모두 가려서 鄕籍에 기록하여 두도록 하며, 선행자는 관청에 보고해서 포상하라고 되어 있다. 善籍과 惡籍의 작성을 통한 사족들의 자기 규제 및 동리 민들의 통제 기능을 알 수 있다. 과거 공부에 매몰되지 말 것과 정기적으로 학업에 뛰어난 자제들에게 상을 내린다는 규정이 주목된다.

둘째, 과실상규는 모두 17개 조이다. 여기에는 ‘六犯義’로서 술주정하여 남의 재물을 탐하고 싸움과 송사를 즐기는 것, 행실이 예를 넘고 법도에 어긋나는 것, 행실이 불공손 한 것, 말이 미덥지 아니한 것, 거짓말로 남을 속이는 것, 자신의 이익만을 추구하는 것 등 6개 조목과 ‘五不修’로 어질지 못한 사람을 사귀는 일, 놀이에 치우쳐 게으른 일, 거동에 예모가 없는 것, 일에 임하여 정성이 없는 것, 씀씀이에 절제가 없는 것 등의 5개 조목으로 되어 있다. 이 내용들은 사회질서를 유지하는 데 중요한 조목으로 앞서 열거한 조목 중에 덕업에 위배되는 과실이 적으면 타이르고 큰 과실이면 동약인이 공동으로 훈계한다. 또한 젊은 사람으로서 언어거 불손한 자, 예절이 바르지 못한 자, 앞서 공손한 체 하고 뒤에서 업신여기는 자, 어른을 보고 말에서 내리지 않는 자, 욕하고 꾸짖으며 毆打하는 자는 上下를 불문하고 경중에 따라서 철저히 처벌할 것을 강조하고 있다. 또한 嫡庶의 不睦은 항상 嫡이 庶에 대하여 은혜를 베풀지 않거나 혹은 庶가 분수를 지키지 않는데서 생기는 것이니 不睦할 경우 庶를 억제하고 嫡도 그 도를 잃게 되면 마땅히 벌해야 한다는 내용을 담고 있다. 이상 과실상규에서는 상하 간의 엄격한 통제 규정이 주목된다.

셋째, 예속상규는 모두 12개 조이다. 예속상규는 서로 사귐에 예의를 지켜 풍속이 순화된 사회를 목표로 하는 덕목으로 덕업상권과는 표리관계라 할 수 있다. 이 내용의 절목은 尊幼에 대한 당시의 輩行이 연령으로 구분되어 있다. 또 尊者, 長者, 少者, 卑者, 幼者 등이 慶弔와 贈遺에 있어서 예로써 인간관계를 돈독히 하는 것으로 구성되어 있다. 박태무는 舊例를 들어 옛 사람은 冬至, 四孟朔에 卑者와 幼者가 尊者와 長者를 찾아 예를 표할 것을 지적하고 지금은 新正禮도 없으니, 적어도 정월 아침에 謁見하는 규칙이 있어야 함을 강조하고 있다.

넷째, 환난상구는 모두 20개 조이다. 이것은 재난을 당하면 서로 돕는 상부상조 사회를 목표로 하는 권선적 덕목이다. 이 내용의 절목은 水火, 盜賊, 疾病, 死喪, 孤弱, 誣枉, 貧之 등으로 구성되어 있다. 이상은 여씨향약에서 일곱 가지 환난의 구제책을 마련한 것이다. 동민 간에 이러한 환난을 당했을 경우 상호 구제를 해야 한다는 전제를 바탕으로 하고 있다.

이상의 立議에서 주목되는 점은 양반과 하인, 嫡庶, 長幼 간의 엄격한 구분과 차별이다. 하인의 양반 능멸, 서얼의 적자 능멸 때의 처벌, 會集 때 座次의 엄격한 구분 등이 있는데, 특히 양반과 하인, 적과 서 간의 차이는 상당히 강조되어 있다. 당시 사회변화 속에서 새로운 계층의 등장으로 신분제가 붕괴되어 가는 데 대한 대응양상을 보여주는 조항이라 할 수 있다. 양반과 하인의 중간에 양반의 서얼과 중인이 있는데, 이들은 양반과는 구별되면서도 벌칙의 시행은 양반층에 준하는 것으로 규정되어 있는 것도 당시의 사회변화 상황을 반영하고 있는 것으로 생각할 수 있다.

[자료적 가치]

조선후기 동리를 단위로 시행되었던 동약은 재지사족들의 실질적인 향촌지배를 목적으로 결성되었었다. 몇 개의 동리를 대상으로 성리학적 생활규범으로 이루어진 동약을 시행함으로써 향촌지배의 명분을 제공받으려 했던 것이다. 따라서 이때의 동약에는 사족뿐만 아니라 사족의 庶孼을 비롯한 동리의 중인과 하인도 모두 참여하고 있었다. 朴泰茂가 제정한 독산리 일대의 동약 역시, 泰安朴氏를 중심으로 한 향촌지배 목적에서 결성되었다. 특히 본 동약에는 立議라 하여 향약의 四大綱領 아래에 세부 시행 규정들이 57조로 이루어져 있어, 당시 시행되던 동약의 성격을 구체적으로 파악 할 수가 있다. 尊卑貴賤의 엄격한 구분, 사족들의 자기규제 규정, 아동 교육 등에 대한 조항 등은 18세기 사회상의 변화에 맞추어 제정된 것들로 생각 할 수 있다.