[내용 및 특징]

16세기 이후 재지사족 중심의 향촌지배질서가 확립되어 갔다. 재지사족들은 원활한 향촌지배를 위해 다양한 방안을 모색했는데, 그 중 하나가 향촌사회에 鄕約을 보급하는 것이었다. 향약은 종전부터 시행되어 오던 鄕規와 각종 契 조직의 규정과 접목되어 실시되었다. 이러한 조직은 향약과 접목됨으로써, 실시와 운영에 있어 성리학적 명분을 제공 받을 수 있었다. 鄕約, 洞約, 社約, 洞契, 族契 등이 구성원을 비롯한 향촌사회 교화라는 명분하에 결성되어 갔던 것이다.

慶尙道安東府의 屬縣인 奈城縣에서는 비교적 이른 시기에 향약이 실시되고 있었다. 내성현에서 실시되었던 향약 자료를 엮어 놓은 「社約一統」에 따르면 내성 출신의 사족 李弘準 주도로 16세기 전후 洞約이라는 이름으로 향약이 실시되었음이 확인된다. 동약은 萬曆(1573~1619) 연간에 洞契 란 이름으로 실시되었으며, 흉년과 재난을 비롯한 갖가지 사정으로 중간에 수차례 중지되기도 하였으나 19세기 말까지 그 명맥이 유지되었다. 본 자료는 18세기 초반 중지되었던 동계를 새롭게 重修하면서 제정한 제 규정으로 權斗經에 의해 만들어졌다. 당시 동계가 중수되는 과정은 權斗寅의 문집 『荷塘先生文集』 수록 「洞契重修序」를 통해 확인 할 수 있다. 그런데 「社約一統」에 따르면 1716년 權斗寅와 權斗經가 각각 都契長과 副契長을 역임한 것으로 나타난다. 그리고 그해 10월 초9일 새로 만들어진 約案이 수록되어 있으며, 뒤 이어 본 자료와 동일한 권두경의 社約節目, 契中立約, 社契約講會行禮之圖이 차례대로 수록되어 있다. 따라서 본 규정도 1716년 동계를 중수하면서 만들어진 것으로 생각된다.

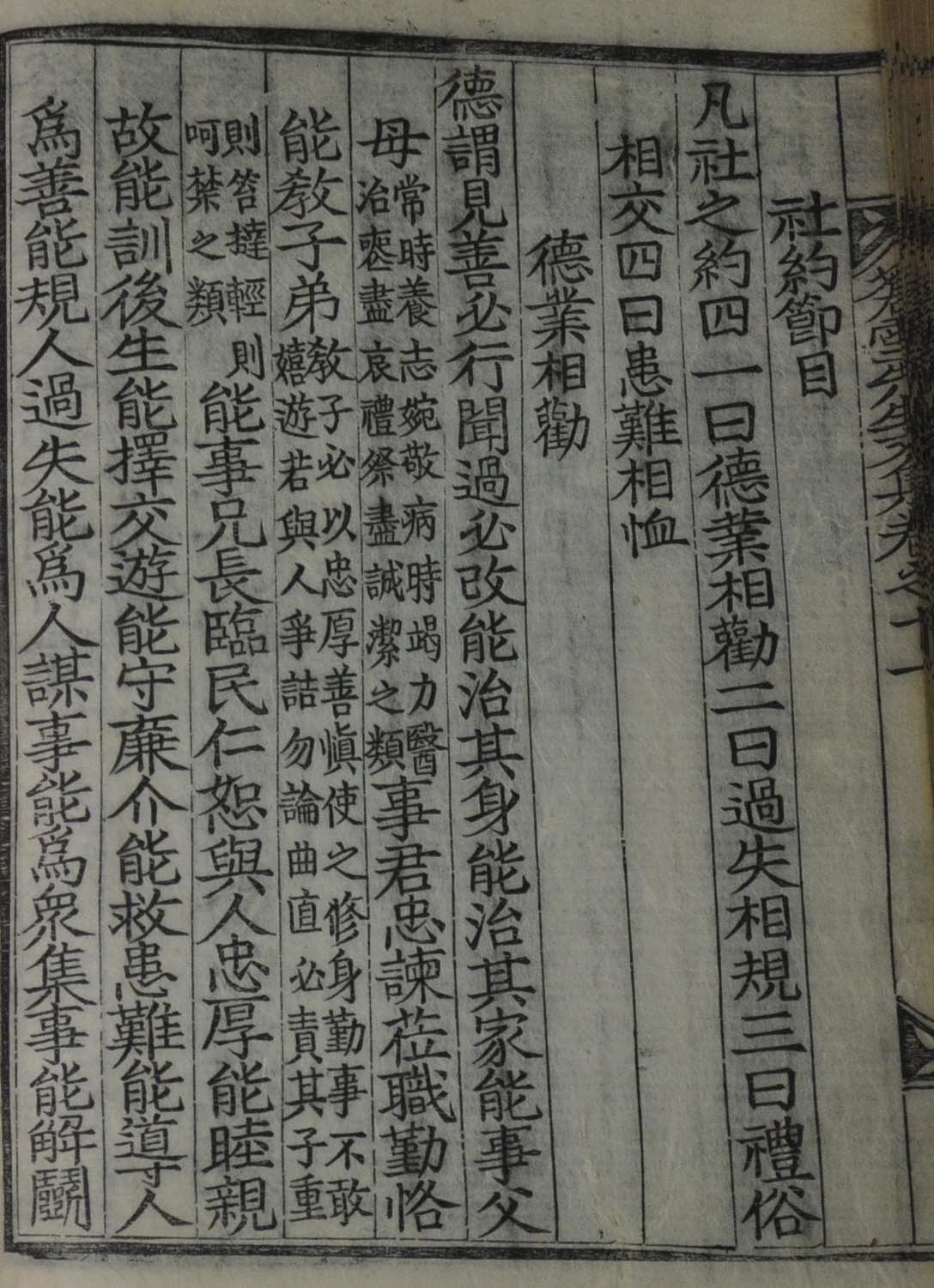

이중 가장 앞에 수록된 社約節目은 鄕約의 四大綱目인 德業相勸, 過失相規, 禮俗相交, 患難相恤에 대해 각 강목별로 의미를 설명하고 세칙을 규정해 놓은 것이다. 즉 朱子增損呂氏鄕約을 바탕으로 한 約員들의 행동규범이 나열되어 있다. 여기서는 향촌사회의 지배층인 재지사족들의 자기규제 양상을 확인 할 수 있다.

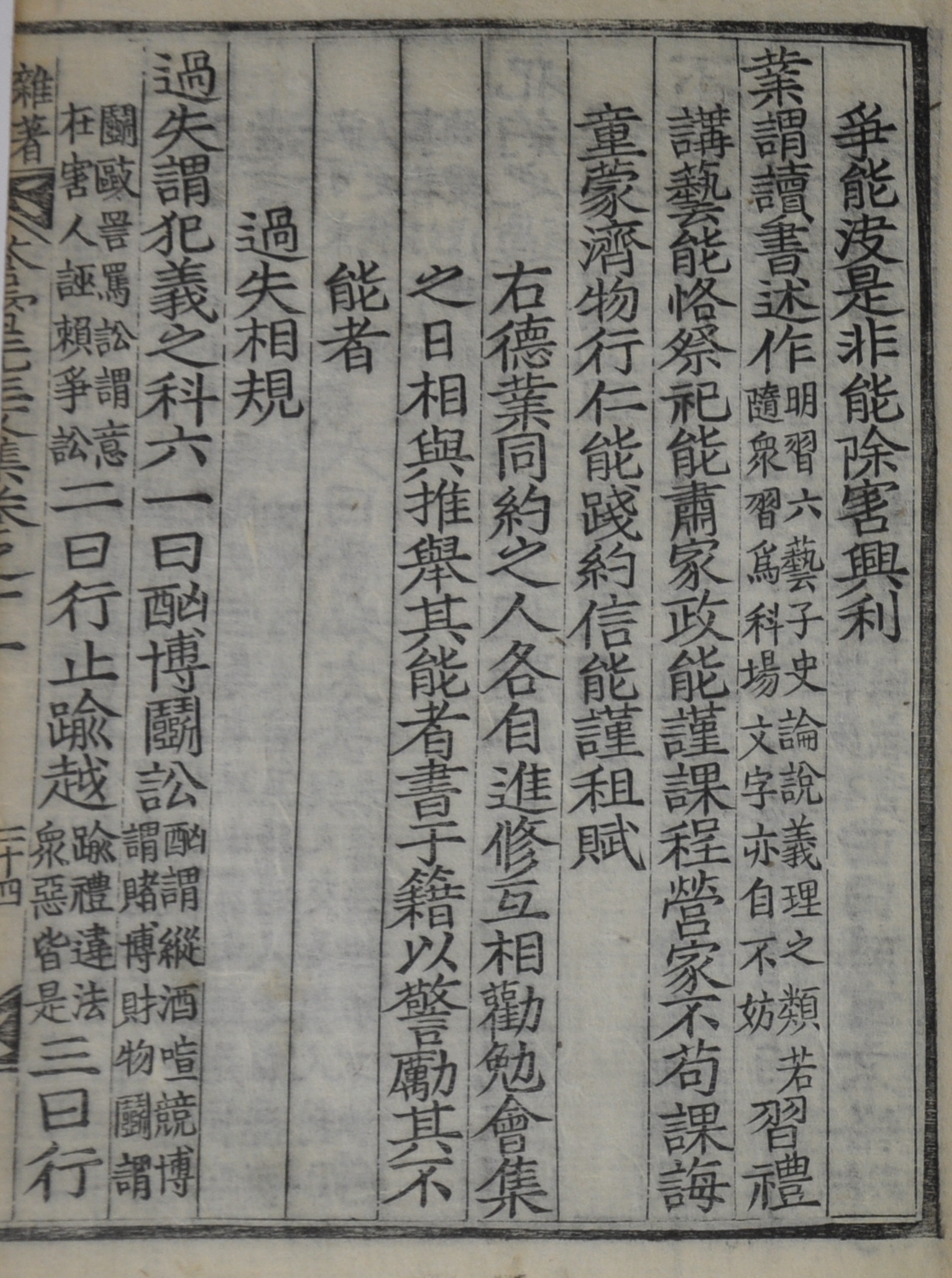

먼저 德業相勸에서는 善을 보면 반드시 행하고 과실을 들으면 반드시 고치며, 자신과 가정을 잘 다스리고 부모를 잘 섬기며, 임금을 섬김에 충언으로 諫하고 관직에 있을 때는 勤恪하며, 자제를 잘 가르치고 어른을 잘 섬기며, 백성을 어질게 다스리고 다른 사람과 親睦하는 까닭에 후학을 잘 가르칠 수 있고 交遊함을 가리며, 염치와 절개를 지키고 患難을 구제하며, 다른 사람을 善한 길로 인도하고 과실을 규제할 수 있으며, 사람들을 위하여 꾀를 내고 사람들을 위하여 일을 이루어 주며, 싸워 다툼을 풀어 주고 옳고 그름을 판단해주며 이로움은 생기게 하고 해로움을 없앨 수 있으니 이를 德이라 하였다. 이어 讀書하고 述作하며, 六藝와 子史의 論說을 익혀 의리를 밝히며, 科文을 공부하는데 절로 무방하며, 禮를 익히고 藝를 講하며, 제사를 지내고 가정의 다스림을 능히 하며, 童蒙을 능히 가르치고 어진 행동을 하며, 약조를 잘 지키고 租賦의 성실한 납부를 業이라 하였다. 그리고 이상의 德業은 동약의 사람들이 각자 닦고 지키며 서로 권면하며, 會集하는 달에 籍에 기록하라고 했다. 約人의 행실을 기록한 善籍과 惡籍(또는 過籍) 작성을 통해 다른 사람을 警勵케 하고, 약원들의 행동을 규제하기 위해서이다.

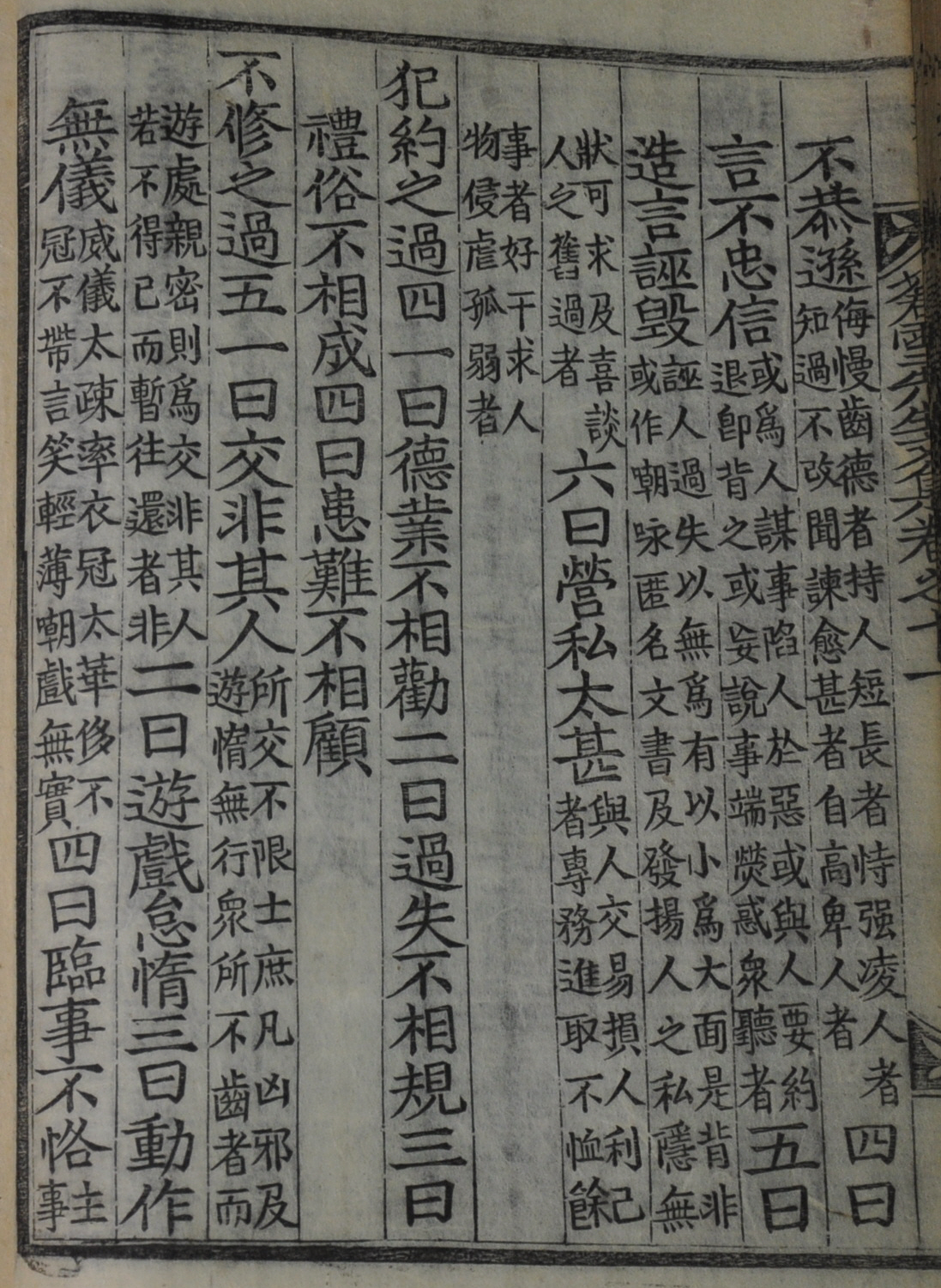

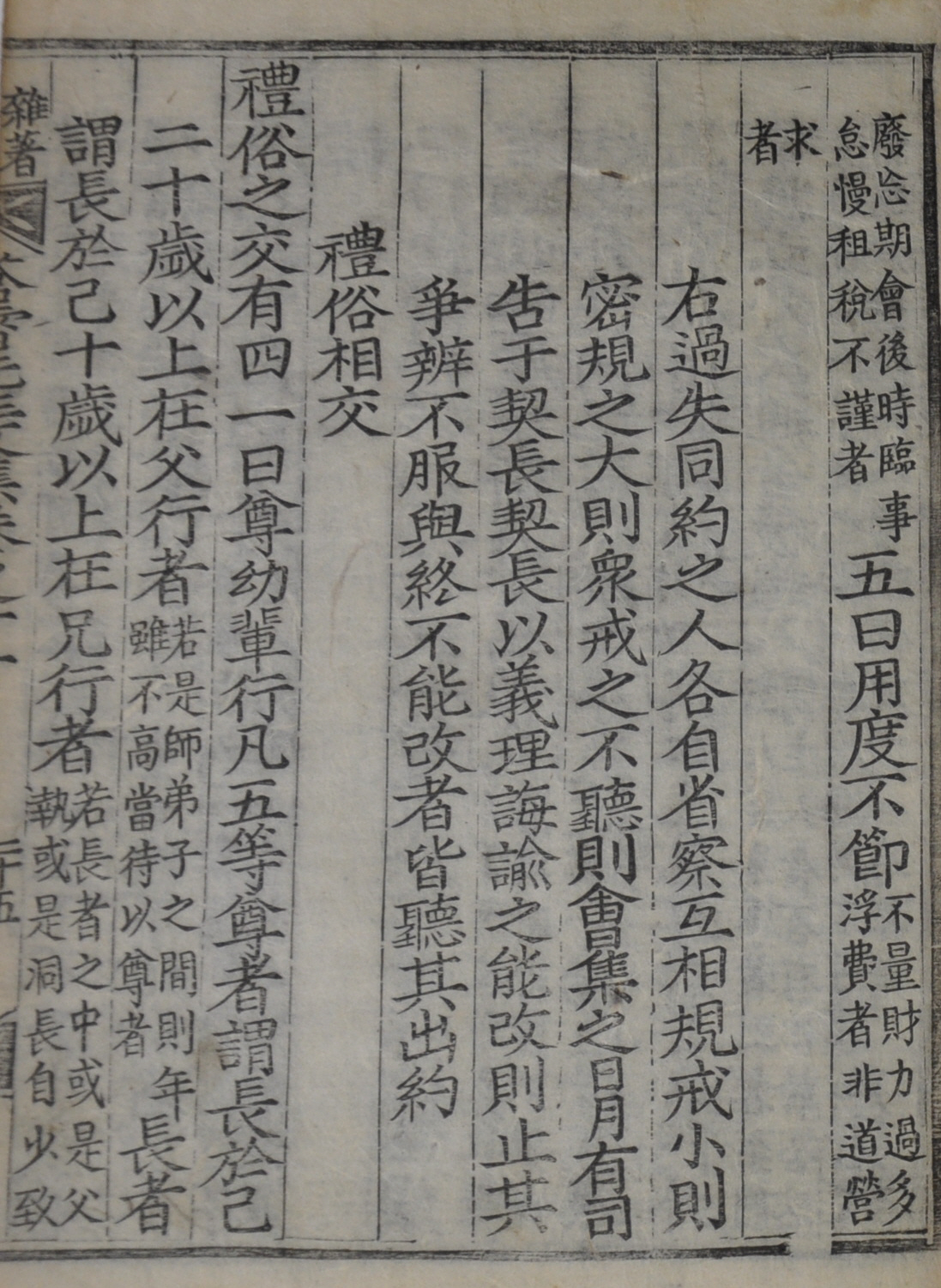

過失相規에서는 먼저 의리를 저버린 죄로 첫째 酗博鬬訟(술에 취해 주정부리며 소란스럽게 하는 자, 도박하는 자, 때리고 욕하며 싸우는 자, 訟事를 일으켜 무고한 사람에게 해를 끼치는 자), 둘째 行止踰越(행동거지가 잘못되어 예에 어긋나고 법을 어기는 자), 셋째 行不恭遜(어른을 모욕하거나 힘을 믿고 약한 아랫사람을 능멸하는 자), 넷째 言不忠信(모략하여 다른 사람을 죄과에 빠뜨리는 자, 다른 사람과 함께 동약을 배반하는 자, 헛된 말로 事端을 일으키는 자), 다섯째 造言誣毁(다른 사람을 무고하여 없는 죄를 있게 하는 자, 작은 것을 큰 것으로 꾸며대는 자, 앞에서는 옳고 뒤돌아서는 그르다고 하는 자, 익명의 문서로 다른 사람의 사사로움을 드러내는 자, 다른 사람의 지난 잘못을 희롱하며 이야기하는 자), 여섯째 營私太甚(다른 사람과 교역함에 자신의 이익을 위해 남에게 해를 끼치는 자, 이익이 있어도 다른 사람을 돌보지 않는 자, 약한 자를 侵虐하는 자) 이상 여섯 가지 죄과를 나열해 놓았다. 이어 약조를 어기는 허물로 첫째 덕업을 서로 권면하지 않는 것, 둘째 과실을 서로 규제하지 않는 것, 셋째 禮俗을 서로 이루지 않는 것, 넷째 患難 때 서로 돌보지 않는 것 이상 네 가지를 들고 있다. 마지막으로 몸을 닦지 않는 과실로 첫째 交非其人(그 사람이 아닌 자들과 사귀는 것), 둘째 遊戲怠惰(놀고 희롱하고 태만하고 게으른 것), 셋째, 動作無儀(움직임에 예의가 없는 것), 넷째 臨事不恪(일에 임하면서 조심하지 아니하는 것), 다섯째 用度不節(사용하는 법도가 검소하지 아니한 것)을 들고 세부 사항을 설명해 놓았다. 그리고 이상 과실은 동약의 사람들이 각자 성찰하고 규제하여, 작은 허물이면 조용히 타이르고 큰 허물이면 무리에서 이를 규제하는데, 고치지 않으면 會集하는 날에 月有司가 契長에게 알리고 계장이 의리로 그를 誨諭하는 데, 고침이 있으면 그만두고 불복하고 爭辨하며 끝내 고치지 않으면 出約시켜 버린다.

禮俗相交에서는 예속의 교류를 크게 네 가지로 구분해 놓았다. 첫 번째는 尊幼輩行으로 어른에서 아이까지 등급을 다섯 가지로 분류한 것이다. 이에 따르면 자신의 나이를 기준으로 20세 이상은 尊者로 모시며 아버지처럼 섬기고, 10세 이상은 長者라 하여 형처럼 섬긴다고 했다. 그리고 자신과 아래위로 10세 이상 차이가 나지 않을 때는 敵者라 하며, 10세 이하는 少者, 20세 이하는 幼者로 분류하였다. 두 번째는 造請拜揖은 손님을 뵙고 拜揖하는 절차를 언급해 놓은 것으로, 앞서 언급한 尊幼輩行에 따라 설명하고 있다. 이것은 다시 세 가지로 나누어진다. 其一은 歲首나 慶事가 있을 때 幼者가 尊者와 長者를 찾아뵙고 인사하는 절차이다. 其二는 尊者와 長者를 방문하는 절차로 중간에 客이 찾아오거나, 先客이 있는 경우와 같이 다양한 상황에서의 처신해야할 방도를 설명하고 있다. 其三은 길에서 尊者와 長者를 만났을 경우 인사하는 방법이다. 말을 타고 지나가는 도중 발생하는 여러 상황 하에서 처신해야할 인사 방법을 상세하게 설명해 놓았다. 세 번째는 請召迎送으로 청하여 대접할 때 맞고 보내는 예절이다. 역시 세 가지로 나누는데 其一은 청하여 음식을 대접하는 절차로 尊幼輩行에 따른 방법을 설명하고 있다. 其二는 모임 때 자리에 않는 방법이다. 기본적으로 나이에 따라 자리를 하지만 특별한 경우 上客으로 모신다고 했다. 특히 異爵者는 나이에 따라 서열하지 않고 상객으로 모시는데, 異爵者는 堂上과 侍從臺諫을 역임한 인사를 뜻한다. 其三에서는 燕集, 즉 여러 잔치 모임에서 酬酌하는 갖가지 절차와 방법을 길게 설명하고 있다. 其四는 멀리 떠나는 자와 떠났다가 돌아오는 일을 迎送하는 내용이다. 네 번째는 慶吊贈遺로 慶吊가 발생했을 경우 約員들이 도와주는 규정이다. 이것은 네 가지로 나누어지는데 其一은 同約 상호간에 大小科 급제, 筮仕, 堂上 승진, 70세 및 80세가 된 契員, 자식의 冠禮, 사위와 며느리를 얻는 경우와 같이 吉事가 있으면, 일제히 축하해주며 재물을 모아 주거나 물품을 빌려준다고 했다. 其二는 喪事와 水災 및 火災로 재난을 당했을 경우 이를 위로하고 동약에서 도와준다는 내용이다. 其三에서는 동약 계원 자신의 喪禮와 葬禮 때 도와주고 조문하는 규정을 설명하였다. 其四는 먼 곳에서 約員의 喪事가 발생했을 경우 護喪하는 규정이다. 이상 禮俗相交는 月有司가 주관하였다. 아울러 월유사는 예속에 대한 약원들의 違慢을 감독하는데, 만약 약조를 어기는 자가 있으면 契長에게 고하여 이를 꾸짖고, 모두 모인 자리에서 규제한다고 나타나 있다. 만약 거듭 어김이 있으면 過籍에 기록하였다.

患難相恤에서는 일곱 가지의 사례를 들고 있다. 첫째는 수재나 화재를 당했을 때, 둘째는 도둑 당했을 때, 셋째는 질병이 있을 때, 넷째는 喪을 당했을 때, 다섯째는 나이 어린 고아가 있을 때, 여섯째는 무고한 일을 당했을 때, 일곱째는 가난하고 궁핍하게 되었을 때, 契中에서 도와주는 원칙을 나열하였다. 이상 患難相恤은 그 집에서 契長에게 알리되 同約이 대신 알려주기도 한다고 했다. 월유사는 어른들의 의견을 쫒아 救濟를 주관하는데, 만약 능히 도와주는 財物을 내놓는 자가 있으면, 그 선행을 善籍에 기록하였다.

節目 마지막에서는 이상의 鄕約 4조의 출처를 밝히고 있다. 즉 朱子增損呂氏鄕約을 기본으로 하되 寒岡 鄭逑先生의 契會立議와 文憲書院立約을 참고하였으며, 時俗에 맞추어 약간의 조항을 부기했다고 한다. 契會立議는 退溪의 문인인 鄭逑가 1583년 星州檜淵書院에서 鄕友와 문인들로 이루어진 契를 조직하고 난 뒤 만든 규정이다. 그 중 6개조는 후술하는 附寒岡先生契會立議에 부기되어 있다. 文憲書院立約은 栗谷에 의해 마련된 文憲書院學規이다. 문헌서원은 栗谷이 향약을 제정하였던 海州에 위치한 서원이다.

社約節目 다음에는 동계 운영 규정인 契中立約이 나열되어 있다. 그리고 附寒岡先生契會立議와 講會讀約法을 부기하였다. 契中立約은 모두 12개조로 그 내용은 다음과 같다. 一, 都契長이 有故로 불참할 경우에는 副契長이 會集 때 예를 행하며, 존자 이하는 부장의 나이를 기준으로 계산한다. 一, 처음 立約할 때에 약문을 동지들에게 보여준 뒤, 향약을 하나같이 따르는 것으로 마음에 새기고 몸을 단속하기를 기다린 연후에 入約을 허락한다. 一, 뒤에 入約하기를 원하는 자가 있으면, 반드시 먼저 약문을 보여주고 그로 하여금 충분히 헤아리고 생각게 하여, 스스로 능히 끝까지 隨行할 수 있다고 판단하기를 기다린 연후에 단자를 갖추어 참여를 會集 때 논의한다. 계장이 約中 인사에게 물어보고 모두 허락한다고 말한 연후에 답서로 알리며, 다음 會集 때부터 참여 할 수 있다. 一, 告由文은 먼저 草文을 지어 동약의 사람들에게 두루 보이고 처음 강회 때에 先聖과 先師에게 고한다. 만약 뒤에 入約한 자가 있으면, 또한 처음 參會할 때에 미리 고유문을 찬하며 신입하는 사람이 先聖과 先師에게 고한다. 一, 지금 이 契約은 대개 선을 닦고 위반하는 것을 규제하는 것으로 吉凶禮俗을 아우르고 있다. 진심으로 入約하기를 원하는 자가 있으면 重服이라도 구애하지 않고 參錄을 허락한다. 一, 지금 우리 洞約은 멀고 가까움이 일정하지 않아 혹은 30~40리 떨어져 있는 자도 있어, 吉凶事 때 인사를 함에 큰 慶吊事와 큰 재해가 있을 때 형세를 한 결 같이 하기가 어렵다. 이에 10리 내에 거주하는 자는 일제히 나아가 행하되 10리 밖에 거주하는 자는 편지로 대신 행한다. 비록 10리 내에 거주하더라도 病老하거나 有故한 자도 편지로 대신하는 것을 허락한다. 一, 소자와 유자는 존자에게 歲時에 안부를 묻고 배알해야 하며 禮를 드림에 빠뜨림이 없어야 한다. 그러나 지금 우리 約員은 매우 많아 유자와 소자의 존자가 되는 자가 심히 많아, 몸소 두루 인사드리기가 어려운 실정이어서 한정하는 방도를 변통하지 않을 수가 없다. 세시에 안부를 묻고 인사드리는 자는 다만 60세 이상과 10리 이내 거주자로 제한한다. 비록 60세 미만이라도 만약 副長이면 마땅히 나아가 인사드린다. 집이 가난하여 奴馬가 苟艱한 경우, 동거하는 부자와 형제가 함께 나아가기가 어려운 경우, 몸서 나아가기 어려운 경우는 같은 마을 사람들과 연명으로 단자를 올려 인사드리되 반드시 15일 내에 행한다. 一, 喪事는 成服하기 전에 일제히 나아가 弔慰하는데 역시 10리 이내 거주자를 한도로 한다. 그러나 부자와 형제가 같은 집에 거주하는 자가 혹 폭우를 만나 보행에 어려움이 있어 또한 일제히 나아가기 어려울 때에는 護喪所에 단자를 보내는 걸 허락한다. 만약 10리 이내 거주자가 아무 이유 없이 한 달 동안 조위를 하지 않으면, 同契의 뜻이 없는 것으로 보고 월유사가 이를 규제하며 過籍에 기록한다. 葬時에는 일제히 동거하며 호상하는데 역시 10리 이내 거주자를 한도로 한다. 10~20리 사이에 거주하는 자는 한 집에 한 사람만 나아가 호상한다. 一, 지금 이 약조를 만든 것은 진실로 인륜과 풍속은 敦厚케 하는데 있으니 후손들에게 권장하고 가르침에 빠뜨림이 없어야 한다. 寒岡先生契議에는 모이는 날 이전 한 달 동안 익힌 공부를 살펴보았는데 30세 이전인 자는 등을 돌리고 암송하며, 그 이후인 자는 책을 보고 강독하는 것으로 규칙을 삼았다. 지금 계원이 너무 많아 講會 때 여러 계원이 誦讀할 겨를이 없는 형세이다. 里 안에 講師를 정하여 매월 朔望에 각자 各里의 강사가 會講하며, 만약 朔日에 約會가 있으면 먼저 하루 동안 私講하여 계원마다 익히는 바의 정도를 기록하여 근면함과 게으름을 살피되, 역시 30세 이전은 등을 돌리고 암송하며 그 이후인 자는 책을 보고 강독한다. 30세 미만이라도 배움을 잃어버려 魯鈍한 자 또한 책을 보고 강독하는 것을 허락한다. 『小學』, 『家禮』, 『統監』은 비록 30세기 지났더라도 등을 돌리고 암송하기를 원하는 자가 있으면 들어준다. 만약 製述하는 것으로 오로지 하려는 자는 半月에 詩賦 3首 이상 지으며, 疑義함이 있으면 5首를 짓는다. 朔日에 講誦함을 마치며 禮容을 함께 익힌다. 一, 옛적 사람들의 향약은 길흉사 때 보내어 주는 것과 患難 때 賙恤하는 것을 모두 米, 布, 錢, 幣, 酒食을 사용하였다. 지금 우리 州는 가난한 고을이고 우리는 가난한 사람들이다. 貨財로 예를 차리는 것은 無麵한 상황이어서 실로 患難은 지속되고 있다. 그런 까닭에 다만 왕복하며 살피고 문안하여 같은 契의 두터운 뜻을 보존하는데 힘쓰는 것으로 환난을 일절 제거하고 있다. 禮服과 冠靴와 같은 것 또한 가난한 선비가 힘써 마련할 것이 아니니, 다만 時俗에 맞게 입고 착용하여 간편함을 쫒는다. 一, 四孟朔에는 서원에서 모여 講禮를 행하며 나머지 달에는 각동에서 約會한다. 그러나 각동에서 많은 계원을 모으기 어려우니 酉谷, 吐日, 塔坪, 巨村에서 一會하고, 浦底, 松內, 海底, 虎坪, 黃田, 北坪, 山井에서 一會한다. 皆丹과 부근은 榮順 등지에서 一會하되, 차차 달마다 돌아가면서 행한다. 각동의 모임에서는 先聖과 先師의 위패를 설치하지 않고 다만 講會와 讀約의 예만 행한다. 一, 30리 안에 거주하는 約員으로 세 번 연속 아무 이유 없이 모임에 불참하는 자와 30리 밖에 거주하는 약원으로 해가 마치도록 아무 이유 없이 모임에 불참하는 자는 誠意가 없는 것으로 볼수 있으니, 모두 出約한다.

이상 12개조는 실질적인 동계의 운영과 관련된 조항으로 주로 길흉사 때의 상부상조와 이를 매개로 한 후학 교육이 주를 이루고 있다. 당시는 사회적 변동 하에 재지사족들이 향촌사회의 지위를 新鄕세력으로부터 도전을 받던 시기였다. 이는 곧 재지사족 상호 간의 돈독한 결속력을 요구하였는데, 위의 조항은 그러한 사회적 분위기를 반영하여 제정된 것이다. 한편, 講禮를 서원에서 행했다고 나타나는데, 이곳은 三溪書院으로 권두경의 선조인 權橃을 배향하고 있다. 「社約一統」에는 입약이 이루어진 것으로 여겨지는 1716년에 삼계서원에서 約案이 마련된 것으로 나타난다. 보통 고을 단위 향약의 경우 향사당에서 약회가 이루어지는 것과 달리, 내성현이 안동의 屬縣인만큼 향사당 대신 지역을 대표하던 서원에서 약회가 열렸다는 점이 특징이다. 열한 번째 조항에서는 계원이 많아 열세 곳의 촌락을 크게 세 곳으로 나누어 四孟朔을 제외한 약회를 돌아가면서 열었다고 나타나 있다. 이상의 촌락 대부분은 17세기 이전부터 재지사족이 거주했던 것으로 확인된다.

契中立約 다음에는 그 모태가 된 것으로 여겨지는 附寒岡先生契會立議 6개조가 부기되어 있다. 『寒岡集』의 「契會立議」에서는 모두 17개조가 확인되는데, 여기에 부기한 것은 契中立約에 없는 조항을 보충하기 위해서인 듯하다. 6개조의 내용은 다음과 같다.

一, 거리가 30리 안에 있는 자는 매달 초하룻날 와서 모이고 30리 밖에 있는 자는 사계절의 첫 달 초하룻날에만 온다. 그 사이에 혹 매달 와서 참여할 수 있으면 더욱 좋다. 一, 약조를 읽은 후에는 朱子의 白鹿洞規를 강독한다. 朞年과 大功으로 아직 葬事를 치르지 않은 자는 모임 불참을 허락한다. 一, 모든 길흉사에 서로 돕는 일은 直月이 약정에게 알려 나누어 주는 수를 정한다. 힘은 크고 작음이 있고 정분에는 두텁고 박함이 있으니, 아울러 마땅하게 參量하되 本家의 형편을 고려해야 한다. 一, 비록 入約했다 하더라도 모임에만 참석하고 분발하는 뜻이 없고 한가로이 날을 보낼 뿐 나아가는 성과가 없는 자가 있으면 出約시킨다. 혹 글은 잘하지 못하나 善을 좋아하고 행실을 닦는 실효가 있는 자는 入約을 허락한다. 一, 入約한 사람은 각자 마음을 가다듬어 글을 읽고 행실을 닦아야 한다. 비록 학문에 淺深이 있고 재능에 高下가 있다 하더라도 그 뜻하는 바와 의향은 반드시 옛 사람을 배우며 이익을 도모하지 말아야 한다. 도를 밝히고 功을 계산하지 않으며, 부귀에 급급하지 말며 빈천을 지나치게 걱정하지 않아야 儒者의 기미가 있게 된다. 진실로 이와 같이 할 수 없다면 이는 이미 우리 무리와 어울릴 수 없는 자이니, 비록 約中의 벌칙이 없다 하더라도 어찌 모임에 따라 참석하여 우리 약중에 수치를 끼칠 수 있겠는가? 誼를 바르게 하고 道를 밝히는 자는 유자이며 이해를 계산하는 자는 유자가 아니다.

附寒岡先生契會立議 다음에는 講會讀約法이 부기되어 있다. 이에 따르면 四孟朔에 서원에서 講約을 열며 나머지 달의 약회는 각동에서 개최하는데, 院任과 상의하면 사맹삭이 아니더라도 서원에서 약회를 열수 있다고 했다. 앞서 언급하였듯이 약회를 개최하는 서원은 삼계서원이다. 이하는 尊幼輩行에 따라 강약하는 절차, 契長, 副契長, 月有司 등 동약 임원의 의식 절차 등이 순서대로 나열되어 있다. 일반적인 讀約의 절차를 따르고 있으며 幼者 아래에 卑者와 庶孼도 참여하였다. 讀約을 통해 향촌 내 상하질서관계를 뚜렷이 하고 있음이 나타난다.

社契約講會行禮之圖는 여덟 가지 그림으로 이루어져 있다. 앞선 契中立約에 부기되었던 講會讀約 절차 때의 約任과 尊幼輩行에 따른 자리 배치를 그림으로 그려 놓은 것이다. 그림은 ‘先聖先師參謁之圖’, ‘契長及約員齊拜尊者之圖’, ‘契長約員拜長者之圖’, ‘契長約員拜稍長者之圖’, ‘稍少者拜契長之圖’, ‘少者拜契長之圖’, ‘幼者卑者拜契長之圖’, ‘禮畢就坐之圖’ 순으로 수록되어 있다.

[자료적 가치]

조선후기 동약 시행의 추이를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 奈城의 동약은 16세기 전후한 시기에 시작되어 19세기 말까지 시행되었었다. 현존하는 내성지역 동약 관련 기록에서는 사회적 변동에 따른 동약의 시행 추이 변화가 나타난다. 본 동약은 1716년에 마련된 것으로 18세기 전후한 사회적 변동상에 따라 종전의 동약이 변통된 것이다. 종전과 같이 주자증손여씨향약을 기초로 하되 尊幼輩行에 따른 年齒 서열 이외에도 異爵者, 卑者, 庶孼과 같이 士族 내 신분에 따른 서열화가 확인된다. 한편 17세기 이후 사족의 講學 장소로 일반화 된 書院이 讀約의 장소로 활용되었다는 점이 특징이다. 그런데 이 시기 향약은 17세기 전후해서 향촌 내 재지사족의 영향력이 강하였던 당시의 향약과는 달리 강제 조항이 약화되어 있었다. 社約節目에서 확인되는 처벌 조항은 사족 스스로의 실천을 권장하는 내용이 전부이다. 향약을 통해 하층민을 통제하고 재지사족 중심의 향촌지배질서를 확립하기 보다는 신분 내 결속력 강화를 위해 제정되던 18세기 향약의 일면을 엿 볼 수 있다.