1716년 慶尙道安東府의 屬縣인 奈城縣에서 실시되고 있던 洞契를 새롭게 重修하면서 작성한 序文으로 奈城縣酉谷 출신의 權斗寅이 작성

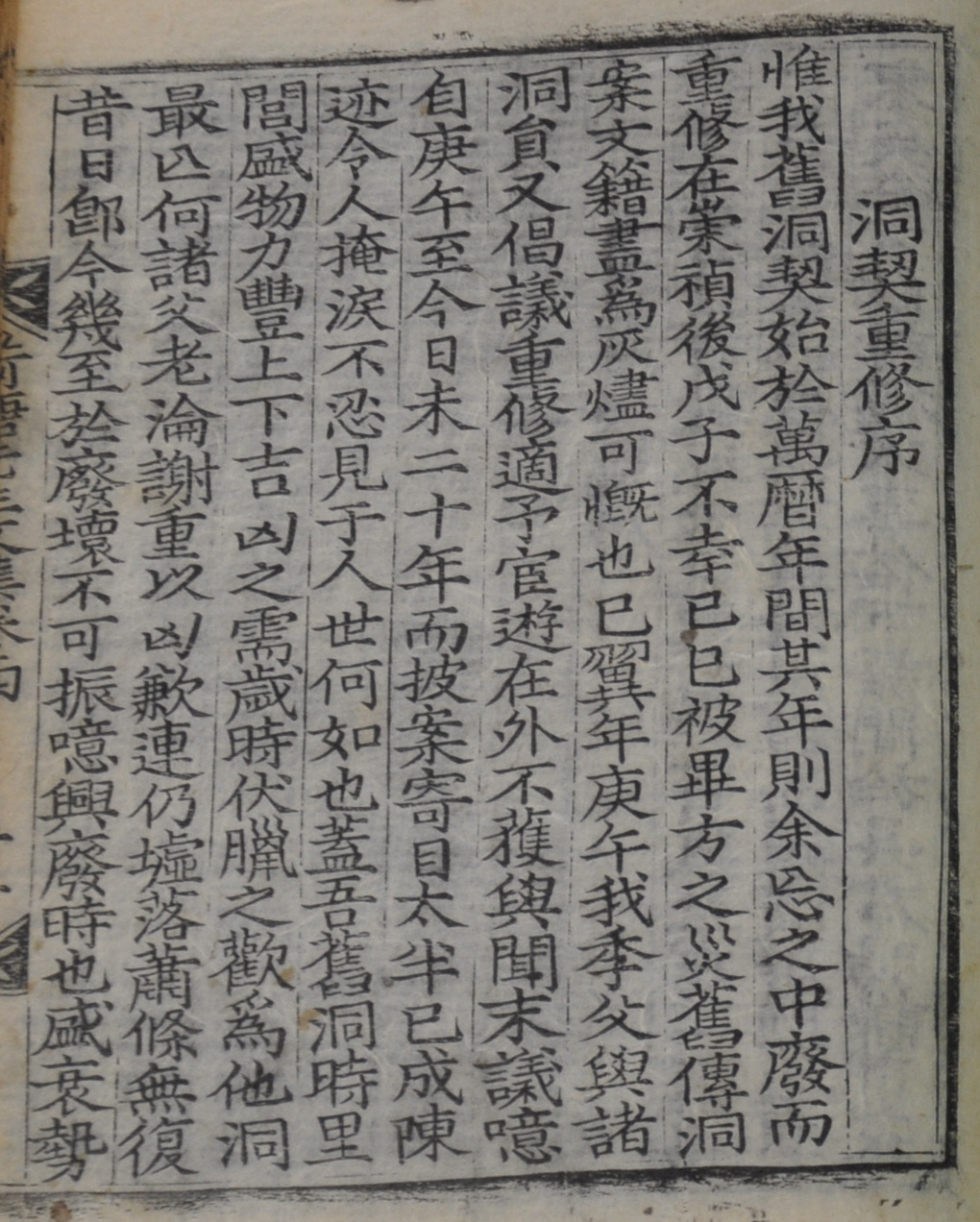

荷塘集 二荷塘先生文集 卷之四 序 洞契重修序荷塘先生文集 卷四 十三

一 : 卷1 賦, 詩, 卷2 詩,踈 / 二 : 卷3 書,雜著, 卷4 雜著,序,記 / 三 : 卷5 題跋,上樑文,祝文,祭文, 卷6 哀辭,丘墓文 / 四 : 卷7 行狀, 卷8 行狀

[내용 및 특징]

16세기 중엽 이래 재지사족들은 향촌사회에 향약을 시행함으로써 사족 중심의 지배질서 체제에 대한 명분을 확립해 나갔다. 특히 사족들은 실질적인 지배범위에 있는 洞里를 단위로 향약을 시행해 나갔는데, 이는 시행범위에 따라 洞契 또는 洞約이라 불려졌다.

조선시대 慶尙道安東府의 屬縣인 奈城縣에서는 비교적 이른 시기에 동약이 시행되었었다. 내성 출신의 사족 李弘準의 遺稿인 『慵齋訥齋遺稿』 수록 「洞約」에는 16세기 전후한 시기에 동약이 시행되고 있었음을 확인 할 수 있다. 한편, 내성현 동약의 시행 연혁에 대해서는 내성현酉谷의 安東權氏 문중에 소장되어 있는 「社約一統」에 자세하게 나타난다. 본 자료는 1716년 전반 한동안 중지되었던 내성현의 동약이 새롭게 중수되면서 權斗寅이 작성한 서문으로, 17세기 이후 동약의 시행 추이가 간략하게 언급되어 있다. 본 序文에는 작성 연도가 확인되지 않는데, 「社約一統」에 따르면 1716년 權斗寅이 洞契의 우두머리인 都契長을 역임한 것으로 나타나며, 그해 10월 초9일에는 約案이 작성되었기 때문에 1716년 서문이 작성된 것으로 생각된다.

먼저 서문에서는 ‘洞契가 萬曆(1573~1619) 연간에 시작되었는데, 내가 그 해를 잃어버렸고, 이것이 중간에 중지되었다가 崇禎戊子(1648)에 중수하였다’고 나타나 있다. 이를 보면 동계의 제정 연도는 만력 연간이다. 하지만 「社約一統」과 李弘準의 遺稿에는 분명 늦어도 16세기 초반에는 동약이 시행되고 있음이 나타난다. 권두인이 언급한 만력 연간의 동계 중수는 이전 시행되던 동약이 중간에 중단되어 동계라는 이름으로 새롭게 시작되던 시점을 의미한듯하다. 이어 중수된 동계는 불행히도 己巳年(1689)의 재난으로 문적이 잿더미가 되었다고 한다. 이에 庚午年(1690)에 季父와 洞員이 중수를 倡議하였는데, 본인은 관직 생활 중이라 참석 못했다며 아쉬워하고 있다. 하지만 경오년으로부터 20년이 못된 지금 다시 洞案의 座目이 찢어지고 없어진 것이 태반인 지경에 이르렀다고 한다. 여기까지가 1716년 동안을 중수하기 전까지의 상황이다.

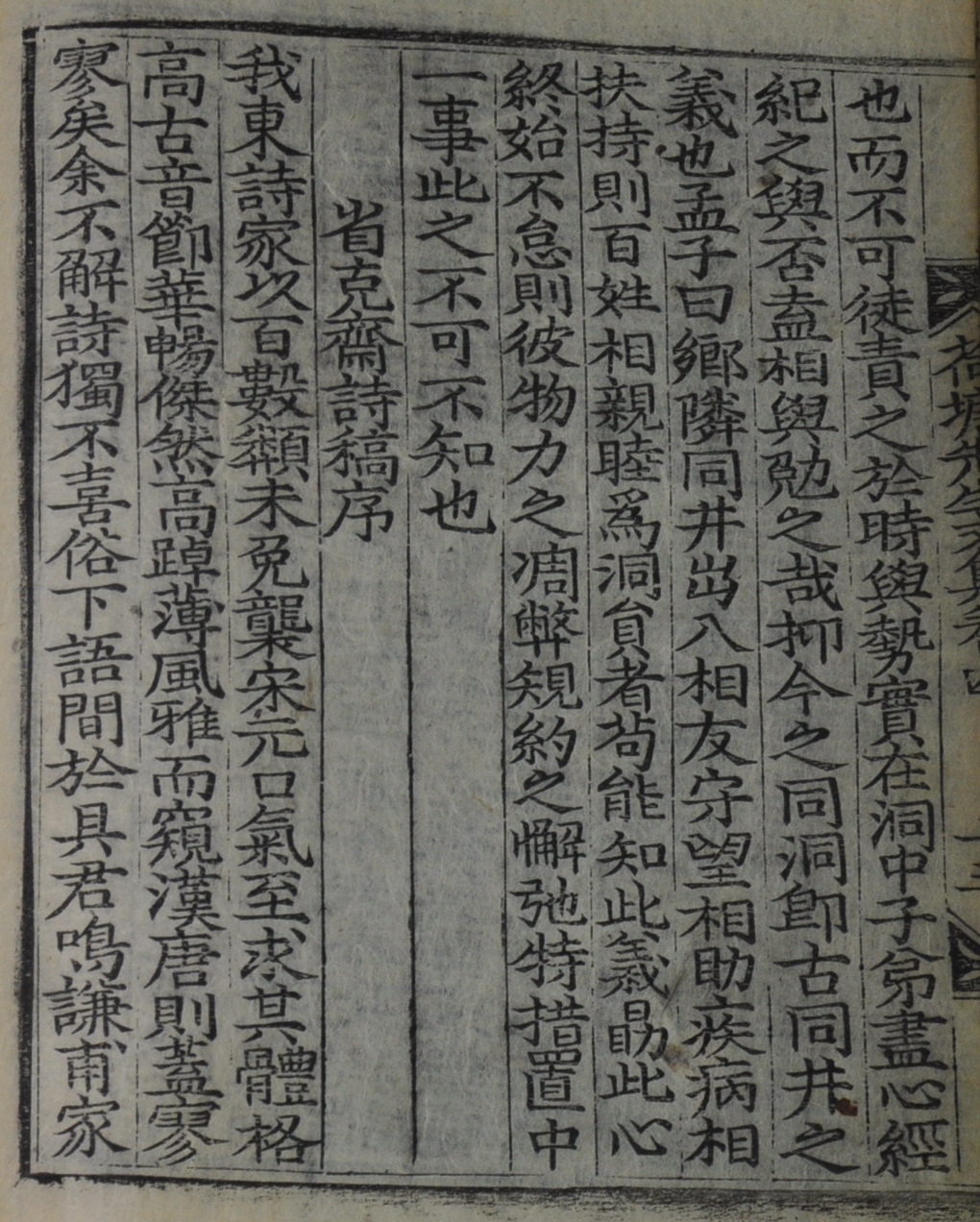

이어 권두인은 원래 우리 동리의 동계는 物力이 풍성하여 上下吉凶과 歲時伏臘 때 수용되는 물자가 넉넉하여, 다른 동리와 비교했을 경우 단연 으뜸이라 하였다. 하지만 여러 父老가 잇달아 세상을 등지고 연이어 흉년이 들면서 지금 廢하게 되는 지경에 이르게 되었다고 한다. 여기서는 만력 연간 만들어진 동계가 上下 合契의 형태로 운영되었음이 나타난다. 권두인은 이러한 쇠락의 원인이 洞中子弟에게 있다며 마음을 다해 힘써 동계를 중수해야 한다며 역설하고 있다. 그는 동계 시행의 의의를 과거 同井에서 찾았다. 특히 『孟子』의 “鄕田同井 出入相友 守望相助 疾病相扶持 則百姓親睦(같은 고장의 밭을 경작하면 정전을 같이 하게 되므로 드나들면서 서로 친밀하여 지고, 지켜보면서 서로 도와주고 병이 나면 서로 부축하여주고 하면 백성들이 서로 친목하게 될 것이다)”를 인용하여 동계 시행의 명분을 과거 井田法에 있다고 하였다. 그러면서 권두인은 物力의 凋弊와 規約의 解弛가 회복되기 위해서는 반드시 이상과 같은 동계 시행의 의의를 깨달아야 됨을 당부하며 서문을 마치고 있다.

[자료적 가치]

조선시대 洞約 시행의 추이를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 조선중기이후 재지사족들은 동약 시행을 통해 洞里에 대한 지배질서 명분을 확립해 나갔다. 본 자료에는 17세기 동약 시행의 추이가 간략하게 나타난다. 이에 따르면 원래 내성현의 동계는 上下合契의 형태로 시행되고 있었으나 재난으로 훼손되었고, 복구된 후에도 동계 시행이 원활하지 않았음을 추측 할 수 있다. 서문에는 중수되기 이전, 동계 중지의 원인이 잇따른 흉년에서 찾고 있다. 하지만 실질적으로는 내성 출신 사족들 간의 동계 주도권 경쟁, 상하 합계를 거부하는 하층민의 일탈 등에서 찾을 수 있을 것이다. 이러한 경향은 재지사족의 향촌지배력이 약화되는 17세기 중엽 이후 두드러지게 나타나기 때문이다.

『慵齋訥齋遺稿』, 李宗準, 李弘準,

『荷塘先生文集』, 權斗寅,

『嶠南史學』1, 鄭震英, 嶺南大學校 國史學科, 1985

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『奉化郡史』, 奉化郡史 編纂委員會, 奉化郡, 2002

『歷史敎育論集』37, 김철호, 역사교육학회, 2006

이광우