[내용 및 특징]

조선시대 지방자치기구로 留鄕所 또는 鄕廳이 있었으며 자치규정으로는 鄕規가 있었다. 향규는 조선중기 이후 성리학적 생활규범이 향촌사회에 정착됨에 따라, 鄕約으로 변모되어 갔다. 유향소를 장악한 재지사족들은 성리학적 생활규범인 향약을 향규에 접목시킴으로써, 향촌사회 지배명분을 제공받으려 했던 것이다. 그런데 이러한 향약의 시행 추이는 시기별, 지역별로 많은 차이가 난다. 일찍이 재지사족이 성장하여 많은 관료와 학자를 배출한 고을에서는 상대적으로 빠른 16세기 중엽부터 향약 시행의 기록을 확인할 수 있다. 반면, 재지사족의 기반이 열악했던 고을의 경우 18세기까지도 향약 시행이 이루어지지 않았다. 이런 곳에서는 주로 원활한 지방통치를 도모하는 수령에 의해 향약이 실시되었다.

조선시대 江原道 蔚珍縣은 지금의 경상북도 울진군이다. 이곳은 바다와 접해있는 벽지로 재지사족의 정착이 늦은 고을이었다. 재지사족의 성장이 더딘 지역인만큼 17세기 중엽까지 사족에 의한 一鄕단위의 향약은 시행되지 않았다. 그러다 1683년 蔚珍縣令으로 부임한 吳道一에 의해 향약이 시행될 수가 있었다. 오도일은 당대 小論을 대표하던 인사였으나, 1680년 庚申大黜陟 이후 老論과의 갈등 과정에서 공격을 받아 외직인 울진의 수령으로 부임하게 되었다. 울진에 부임한 그 해 오도일의 年譜에 따르면 “울진은 높은 재와 바다 사이에 있으니, 서울에서 천리나 떨어져 있다. 풍속이 未開해서 사람들이 배울 줄 몰랐다. 公이 한 결 같이 敎化하여 인도하는 정치에 힘써서 선비를 가르치는 節目과 鄕約 12條를 만들어서 시행하고, 이어 머리말을 지어 사람들을 깨우쳤다.”라고 나타나 있어, 울진에서 향약을 시행한 목적을 알 수 있게 해준다.

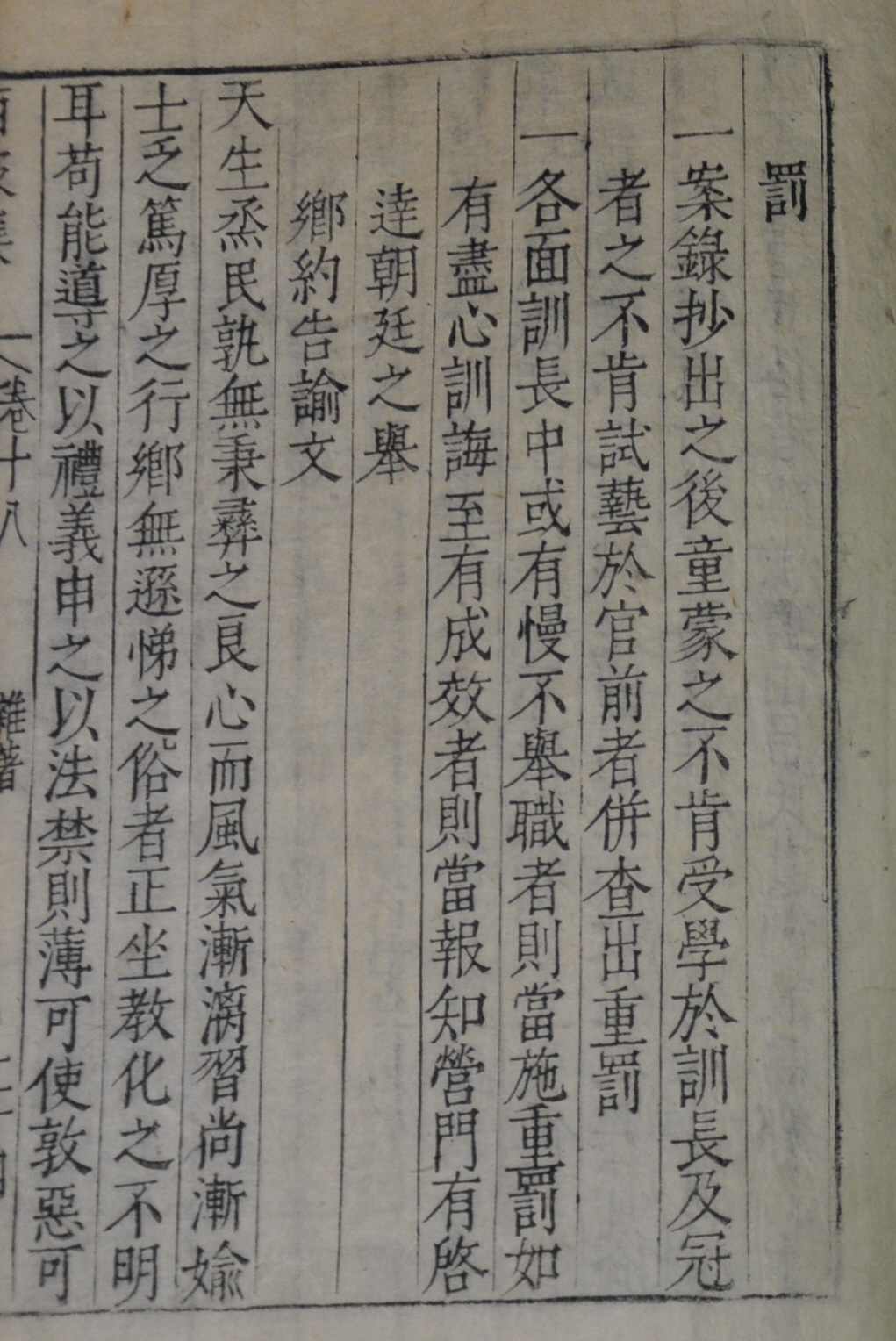

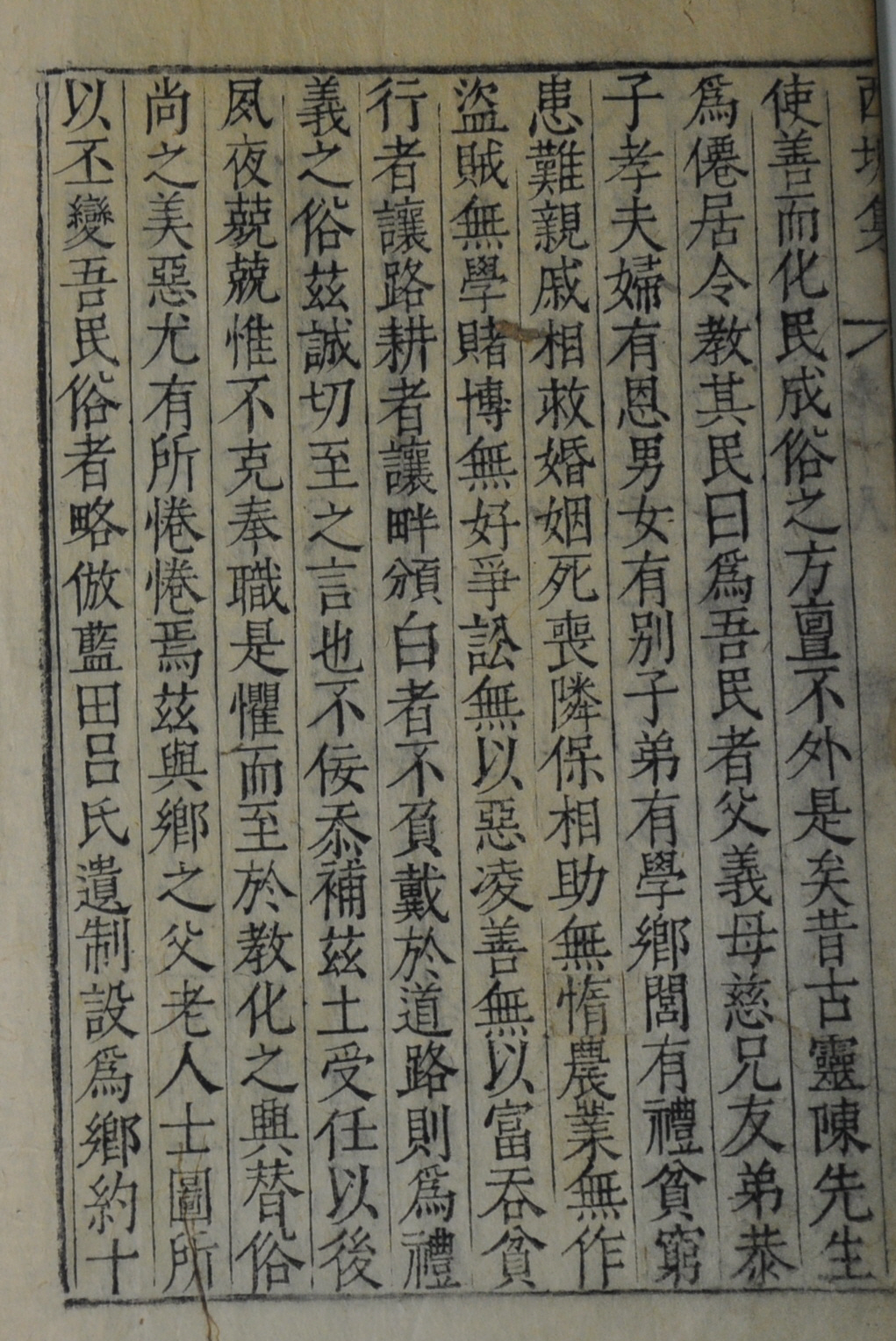

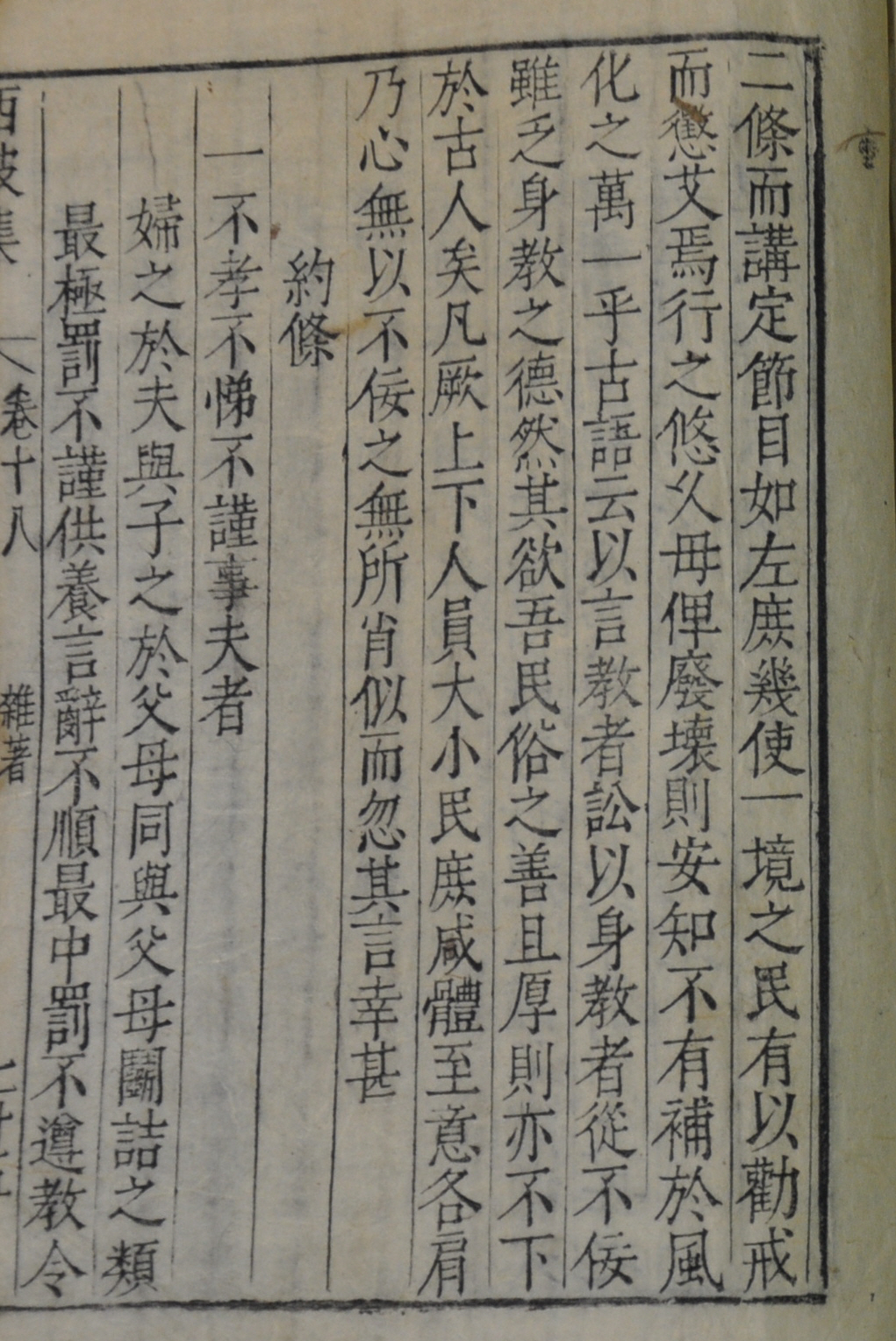

오도일의 문집인 『西坡集』에는 당시 울진에서 시행되었던 향약자료가 「鄕約告諭文」「約條」「凡例節目」 순으로 수록되어 있다. 「鄕約告諭文」에서는 울진에서 향약을 제정한 목적과 시행 명분을 확인 할 수 있다. 여기서는 먼저 지금 민정이 각박해지고 풍속이 퇴폐해졌다며, 예의로써 인도하고 법으로 금하는 것으로써 타이른다면 백성을 교화하고 풍속을 이루게 될 것이라 하였다. 이어 『小學』의 嘉言편에 나오는 “古靈陳先生이 仙居令이 되었을 때 그 백성에게 가르쳐 말하기를 ‘우리 백성이 된 자는 아버지는 의롭고 어머니는 사랑하며 형은 우애하고 아우는 공손하고 아들은 효도하며, 부부는 은혜가 있고 남녀는 분별이 있고 子弟들은 학문이 있고, 鄕閭에는 예의가 있어서 貧窮과 患難에 친척이 서로 구제하고 혼인과 死喪에 이웃끼리 서로 도우며, 농사에 게을리 하지 않고 도둑질을 하지 않고 도박을 배우지 말고 소송으로 다투는 것을 좋아하지 않는다. 악한 자가 착한 자를 능멸하지 말고 부자가 가난한 자를 경시하지 말며, 길 가는 자는 길을 사양하고 농사짓는 자는 밭두둑을 양보하고 노인이 길에서 짐을지지 않으면 예의의 풍속이 된다.’하였다.”라는 구절을 인용하여 교화의 당위성을 강조하고 있다. 그리고 마침 울진에 수령으로 부임하게 되었는데, 앞선 선현들이 그랬던 것처럼 백성들의 교화를 위해 藍田呂氏鄕約을 모방하여 鄕約 12조목을 만들고 절목을 講定하게 되었다고 한다.

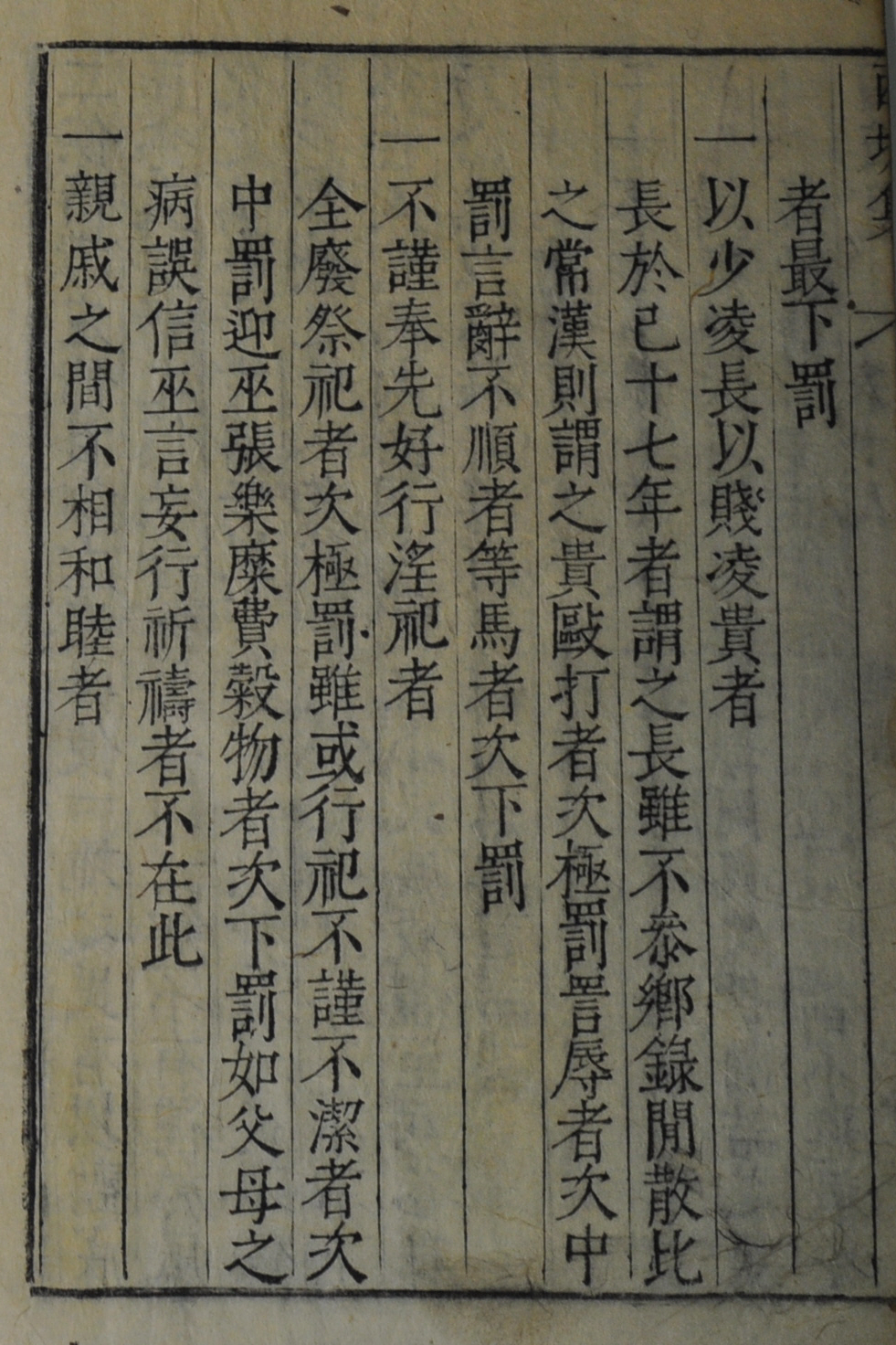

「約條」는 처벌 사항 12개조로 그 대강을 언급한 뒤, 그 죄의 輕重에 따라 처벌사항을 부기하였다. 처벌 사항 12조의 대강은 다음과 같다. 一, 효도하지 않고 형에게 공경하지 않으며, 남편 섬기는 것을 삼가지 않는 자. 一, 젊은 사람이 어른을 업신여기거나 천한 자가 귀한 자를 업신여기는 자. 一, 조심하여 조상을 받들지 않고 淫祀 행하기를 좋아하는 자. 一, 친척 사이에 서로 화목하지 않은 자. 一, 이웃 마을에 살면서 서로 愛護하지 않는 자. 一, 뜬 말을 만들어 내어 사람을 죄나 허물에 빠뜨리는 자. 一, 이치가 아닌데 송사를 좋아하여 서로 다투고 빼앗기를 일삼는 자. 一, 관청에서 보낸 사람이라고 빙자하여 사사로운 일로 백성을 어지럽히는 자. 一, 양반을 끼고 아래의 천한 자를 못살게 구는 자. 一, 租稅를 삼가지 않고 徭役을 면하려고 하는 자. 一, 執綱을 하지도 않고 마음대로 방자히 꺼리는 자.

위의 12개조를 향약의 4대 강령인 德業相勸, 過失相規, 禮俗相交, 患難相恤로 나누어 살펴보면, 과실상규의 비중이 높게 나타난다. 특히 주목되는 점은 官令과 관련된 부분이다. 16세기 중후반, 退溪와 栗谷 등 여러 士林의 주도로 제정된 향약의 경우, 수령과의 협조를 바탕으로 하되 향원들의 지방자치 및 향원 간의 상부상조라는 측면이 많이 부각되었으나 본 향약에서는 관령에 대한 협조를 상대적으로 비중 있게 다루고 있다. 원활한 지방통치를 목적으로 수령에 의해 제정된 향약의 일면을 확인 할 수 있다.

마지막의 「凡例節目」은 향약의 운영규정 6개조로 이루어져 있는데 그 내용은 다음과 같다. 一, 時任 座首 및 別監으로 都,副風憲을 삼는다. 一, 시골에서 유식한 인원을 뽑아 各面마다 각각 風憲 한 사람을 두고, 常漢 중에서 근신하고 일을 잘 아는 자를 뽑아서 各面에 有司로 둔다. 양반이 법을 어기면 풍헌이 규찰하고, 상한이 법을 어기면 유사가 규찰하여 그 面의 풍헌에게 보고하면 그 면의 풍헌은 매월 초하루와 보름에 친히 官家에 보고한다. 관가에서는 輕重에 따라 약조에 의거해 처벌한다. 一, 最極罰은 杖 50대, 最中罰은 笞 40대, 最下罰은 笞 30대이다. 次上罰은 杖 40대, 次中罰은 笞 30대, 次下罰은 笞 20대이다. 一, 매년 봄과 가을에 各面의 풍헌 및 유사는 각각 술과 과일을 가지고 관가에 모이면 관가에서도 또한 술과 음식을 마련하여 鄕飮酒禮를 행한 뒤에 約條를 설명한다. 一, 모든 告課文書에 관여되는 일은 풍헌 한 사람이 홀로 형세를 살필 수 없으니, 各面의 約定이 또한 겸해서 살피기를 허락한다. 一, 모든 약조는 모두 나쁜 것을 징계하고 착한 것을 높이는 뜻이다. 또한 不言之中에 진실로 부모를 섬기고 남편을 섬기는데, 그 효도와 순종함을 지극히 하고, 형제가 서로 우애하고, 제사에 삼가고 정결히 한다. 鄕黨에서 칭할 만한 자가 있으면, 各面의 풍헌 및 유사가 사실대로 관청에 보고하고, 관청에서는 그 우열과 高下에 따라 등급을 나누어 상을 준다.

위의 「凡例節目」에 따르면, 당시 시행된 향약의 구성은 都風憲과 副風憲 체제로 운영되는데, 이는 향청의 좌수와 별감이 겸직했다고 한다. 고을 단위로 시행되는 향약의 경우 향청 조직과 결부되어 시행되는 것이 일반적이었다. 주목할 점은 各面마다 風憲과 유사, 그리고 약정이 임명되었다는 점이다. 조선 건국 이후 중앙에서는 지방의 효과적인 통치를 위해 점진적으로 고을 단위로 面里制를 실시하였었다. 지방의 말단 촌락에까지 중앙의 명령이 연결되는 통치 구조를 마련하기 위해서였다. 하지만 이는 고을의 형세에 따라 쉽지 않은 일이었기에, 조선후기까지 수령들은 면리에 대한 원활한 통제를 도모해 나갔다. 그런 가운데 울진현의 오도일과 같은 수령은 고을 단위의 향약을 시행함과 동시에, 그 하부구조로 면 단위 향약을 설정해 나갔다. 즉 향약을 통해 수령, 도풍헌, 그리고 풍헌으로 이어지는 연결고리를 설정함으로써 면단위 이하의 촌락에 대한 통치를 강화하려 했던 것이다. 그 외 「凡例節目」의 내용 대부분이 상하민들에 대한 규제로 이루어져 있다는 점도 향약 제정의 의도를 알 수 있게 해준다.

한편, 본 향약이 面里 단위에서 실질적으로 어떻게 구성되었는지에 대해서는 「近南面鄕約節目」(민족문화연구소 편, 『嶺南鄕約資料集成』, 1986 수록)을 통해 살펴 볼 수 있다. 이 자료는 울진군의 近南面杏谷里 南氏門中에 소장되어 있는데, 오도일이 제정한 1683년의 「鄕約告諭文」「約條」「凡例節目」을 순서대로 수록하고 말미에 근남면의 約任을 열거해 놓았다. 이에 따르면 먼저 도풍헌으로 南埏, 부풍헌으로 朱奐璧(1659~1711)이 기재되어 있다. 그리고 근남면의 풍헌으로 南溟翼, 약정 南泰望, 都察有司 黃金絃이 기재되어 있으며, 里正은 南實龍, 林壎, 南戒厚이다. 면리제에 따른 하부 통치구조가 그대로 향약 기구와 접목되어 운영되고 있었던 것이다.

[자료적 가치]

수령 주도로 시행되었던 향약의 특징을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 일반적으로 향약은 17세기 전후하여 재지사족들의 주도로 시행되는 경우가 많았다. 하지만 이는 지역적으로 차이가 있었다. 재지사족 형성이 미약한 벽지의 경우 一鄕의 공론에 의한 향약 제정이 쉽지 않았던 것이다. 이러한 지역은 원활한 지방통치를 도모하는 수령 주도로 향약이 실시되는 경우가 많았다. 1683년 강원도 울진현의 수령으로 부임한 吳道一 역시, 원활한 지방통치와 향촌 교화를 목적으로 향약을 실시하였던 것이다. 수령 주도의 향약은 자치운영이 초점이 맞추어져 있는 17세기 전후 재지사족 제정의 향약과는 차이가 난다. 鄕任과 面任을 향약의 임원으로 편성하여 하부 단위인 面里의 촌락까지 통제하려였으며, 각종 규정 역시 고을 민에 대한 통제 조항이 주를 이루고 있다는 점은 통치목적을 위해 향약이 제정되었음을 알 수 있게 해준다.