1638년 慶尙道星州牧上枝洞(現 慶尙北道漆谷郡枝川面新里) 일대에서 重修된 향약의 서문으로, 이곳 출신의 문신 李道長이 작성

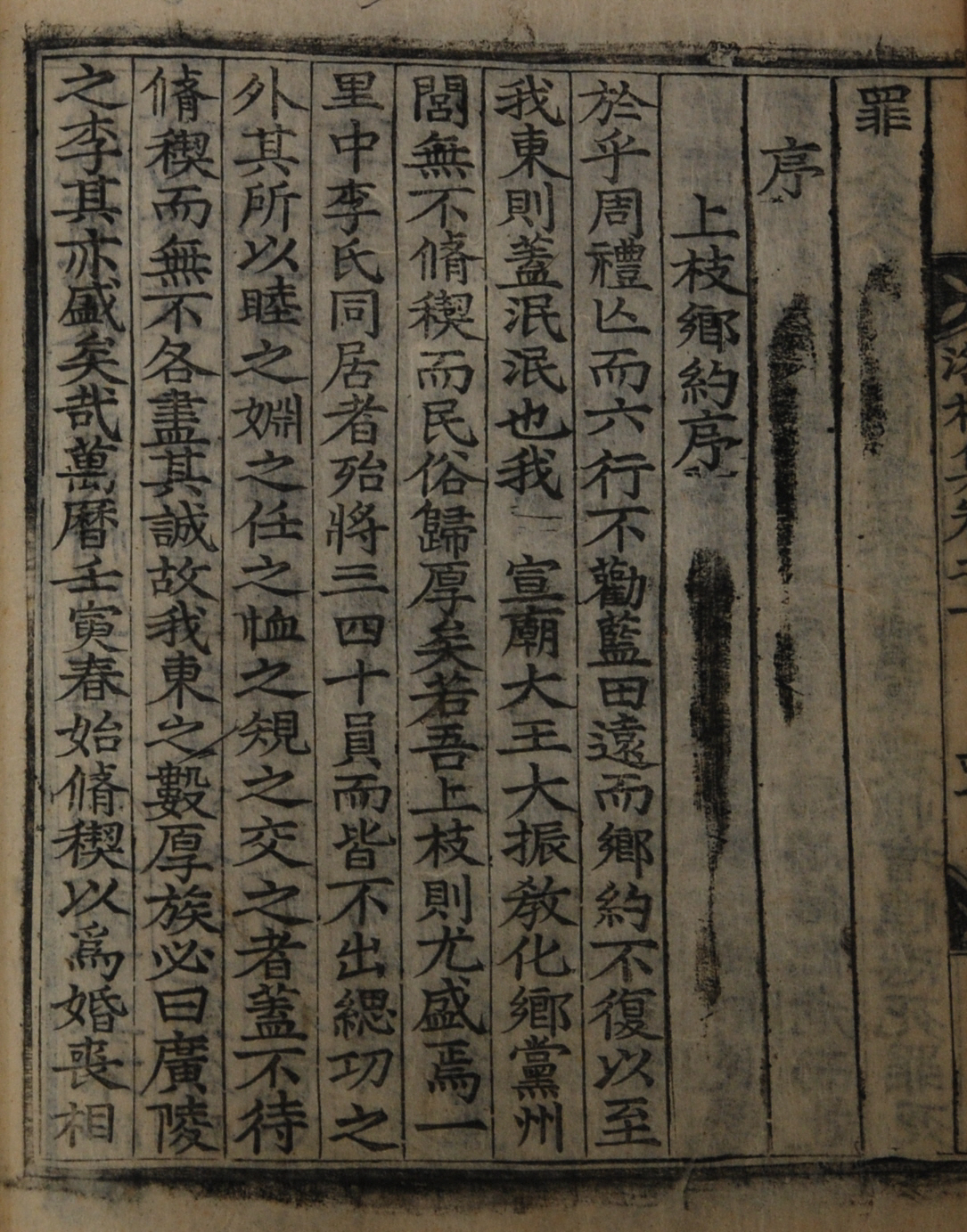

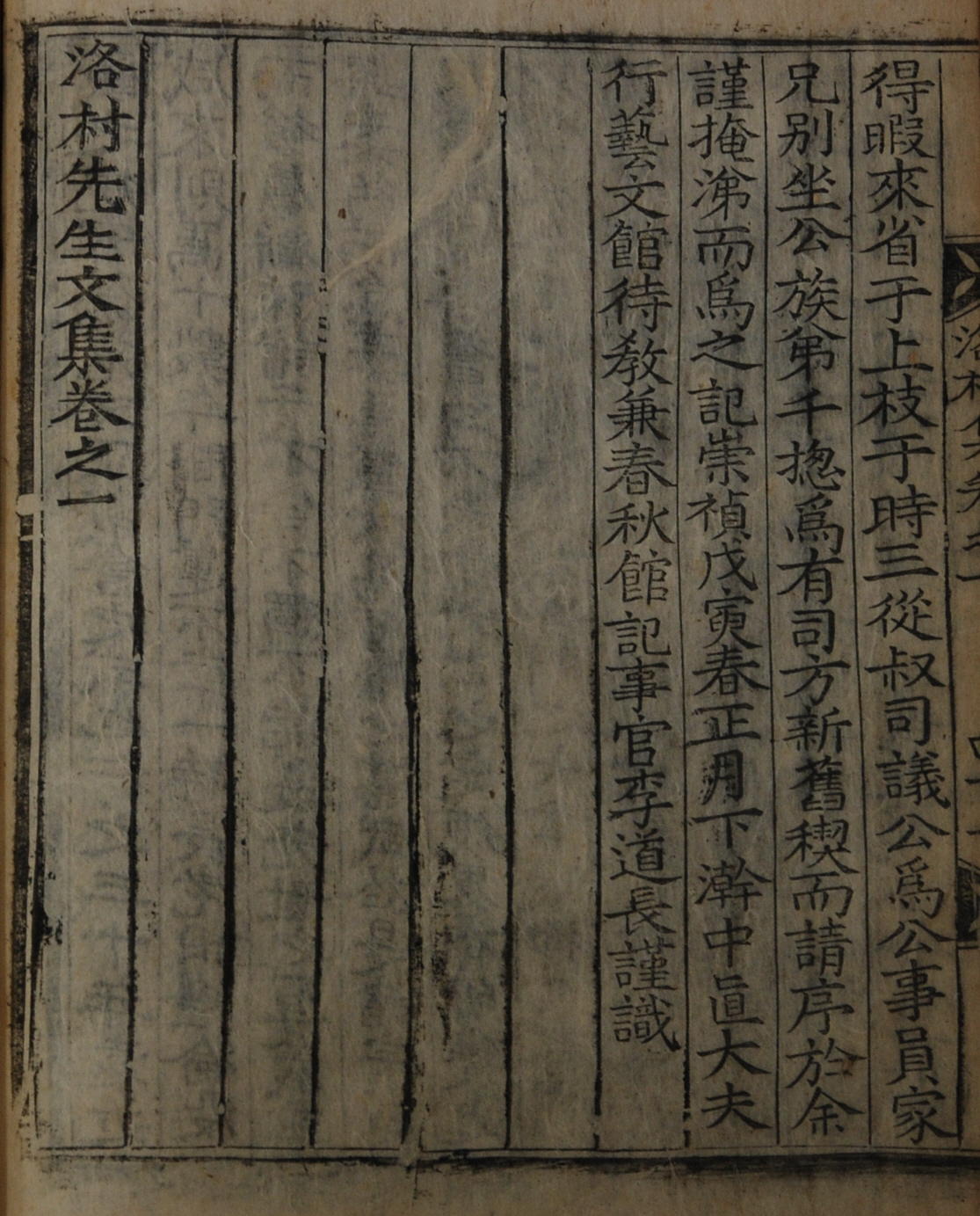

洛村集 單洛村文集 卷之一 序 上枝鄕約序洛村集 卷一 四十

卷1 詩,疏,戔,呈文,序, 卷2 記,祝文,祭文,墓誌,碑陰,行狀, 卷3 附錄

[내용 및 특징]

上枝鄕約이 시행된 지역은 지금의 慶尙北道漆谷郡枝川面新里 일대이다. 신리의 옛적 지명이 바로 上枝이며, 웃갓이라고도 불렸다. 1640년 漆谷都護府가 설치되기 이전까지 이곳은 인근 星州牧의 領縣이었다. 상지동에는 星州牧使로 李克堅이 부임한 이래 廣州李氏 일족이 세거하는 동리가 되었다. 상지향약은 광주이씨 일족이 중심이 되어 결성된 일종의 族契이다. 조선시대 재지사족들은 족계를 통해 일족의 결속력을 강화하였으며, 향촌사회 내에서의 지위를 유지해 나갔다. 상지향약 역시 상지동에 거주하는 광주이씨 일족 간 결속력 강화를 목적으로 결성된 것이었다.

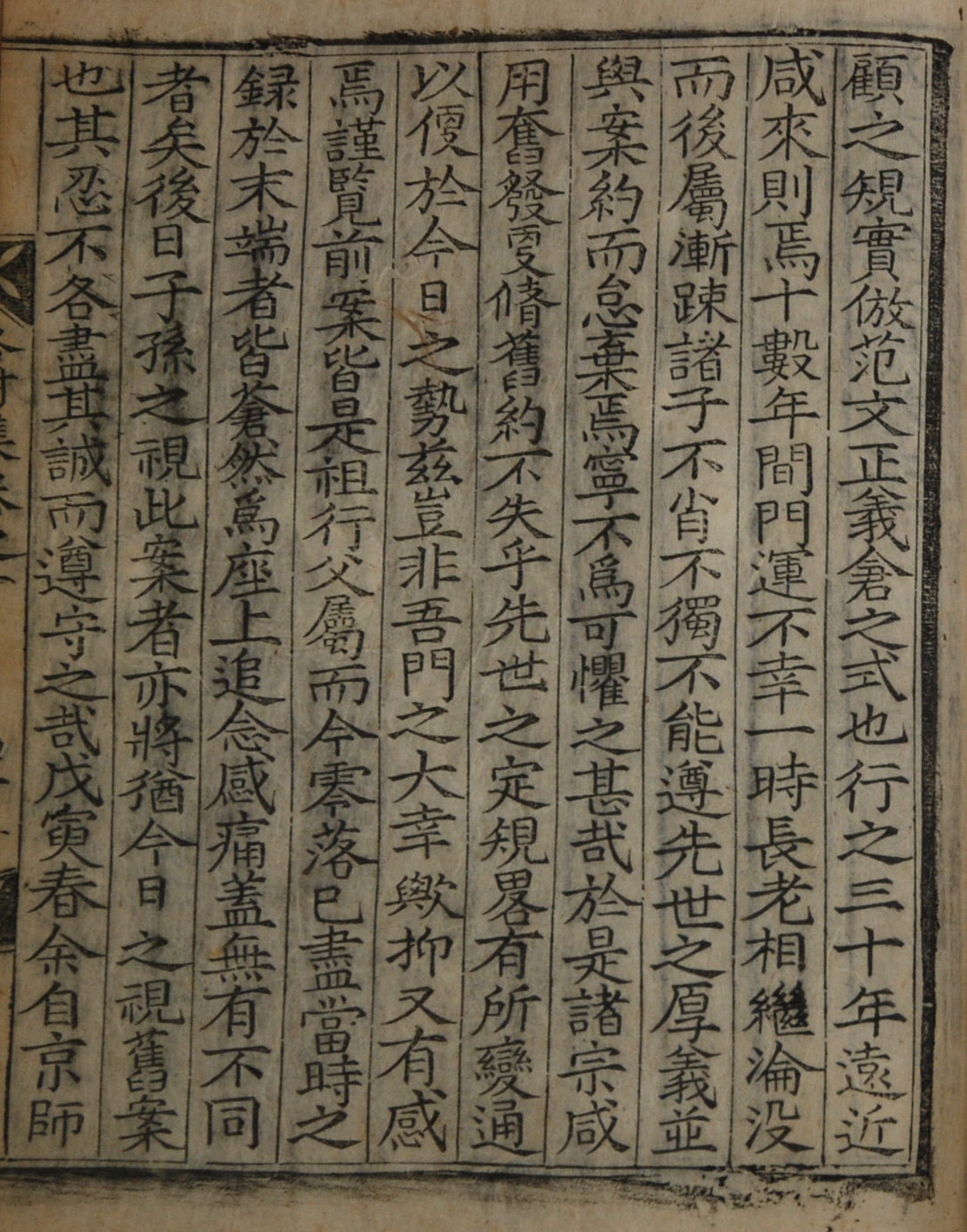

본 자료는 1638년 상지향약이 새롭게 마련될 때 조선중기 문신 李道長이 작성한 서문이다. 상지동의 광주이씨들이 상지향약을 중수한 후, 관직생활 중 고향으로 잠시 낙향한 이도장에게 서문을 부탁하게 되면서 지어진 글이다. 서문에는 상지향약 결성의 유래, 중수 과정 및 시행의 의의 등이 간략하게 언급되어 있다.

먼저 서문에서는 周禮의 六行과 藍田鄕約이 다시 시행되지 않은 상황에서 다행히 우리나라는 宣祖 임금의 교화로 鄕黨州閭에서 修稧할 필요가 없게 되었으니, 우리 상지동의 일족도 별도로 修稧할 필요가 없었다며 동리의 화목함을 자부하고 있다. 그런 가운데 지난 萬曆壬寅(1602) 봄에 처음 修稧하니, 婚喪 때 서로 돌보아주는 규례로 삼았으며 이는 范仲淹의 義倉 제도를 모방한 것이라 하였다. 범중엄은 北宋 때의 인물로 姑蘇 지방에서 의창을 두고 여러 일가를 구원했던 적이 있다. 상지향약도 범중엄이 설치한 의창과 그 의의가 같다는 의미이다. 또 서문에 따르면 당시 상지동에는 거의 30~40員이 살고 있었으며, 이들 모두 緦功의 친족이라 하여 1602년 일족을 대상으로 하는 족계가 결성되었음을 알 수 있다. 이 시기 족계 결성의 자세한 연유는 언급되어 있지 않은데, 시기적으로 보아 임진왜란 직후 향촌사회를 복구하는 과정에서 결성된 것으로 생각된다. 그러나 30여년이 지나 불행히도 지난 長老들이 거의 사망하여 약조와 좌목이 모두 폐기되었으며, 불초한 자신들 밖에 남지 않음을 한탄하고 있다. 이에 諸宗이 분발하여 舊約을 시속에 맞추어 변통해서 새롭게 향약을 정비했다고 한다. 그리고 이제 다시 좌목을 보니, 과거 祖父에 이어 말단에 있던 우리의 이름이 지금은 座上을 차지하고 있어 감회가 새롭다고 하였다. 그러면서 우리 후손들에게도 좌목이 전해져 귀감이 될 것을 바라였다. 이어 말미에는 戊寅(1638) 봄에 일족의 부탁으로 향안을 작성하였으며, 三從叔 司議公이 公事員, 家兄인 別坐公과 族弟인 千揔이 각각 有司을 맡고 있었음을 밝히며 서문을 마치고 있다.

[자료적 가치]

17세기 전반기 재지사족들의 동향을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 16세기 이후 성리학적 생활규범이 향촌사회에 정착됨으로써 부계혈연집단을 기반으로 한 門中 조직이 강화되기 시작하였다. 상지동에 정착한 광주이씨도 부계혈연집단을 매개로 同姓村을 형성하였던 것이다. 족계 결성도 문중 조직이 강화되면서 나타난 문중활동 중 하나이다. 재지사족들은 족계를 통해 일족간의 결속력 강화를 도모하였으며, 상부상조를 통하여 향촌 내에서의 지위를 유지하려 했던 것이다.

『洛村集』, 李道長,

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『漆谷郡誌』, 漆谷郡, 漆谷郡, 1994

『朝鮮時代 廣州李氏의 삶과 學文』, 김학수, 韓國歷史文化硏究院, 서울歷史博物館, 2004

이광우