1623년 奉化縣監으로 부임한 柳袗이 고을 백성들에게 鄕約을 돈독히 시행해 줄 것을 청하는 내용의 글로, 柳袗의 아우인 柳初가 代作

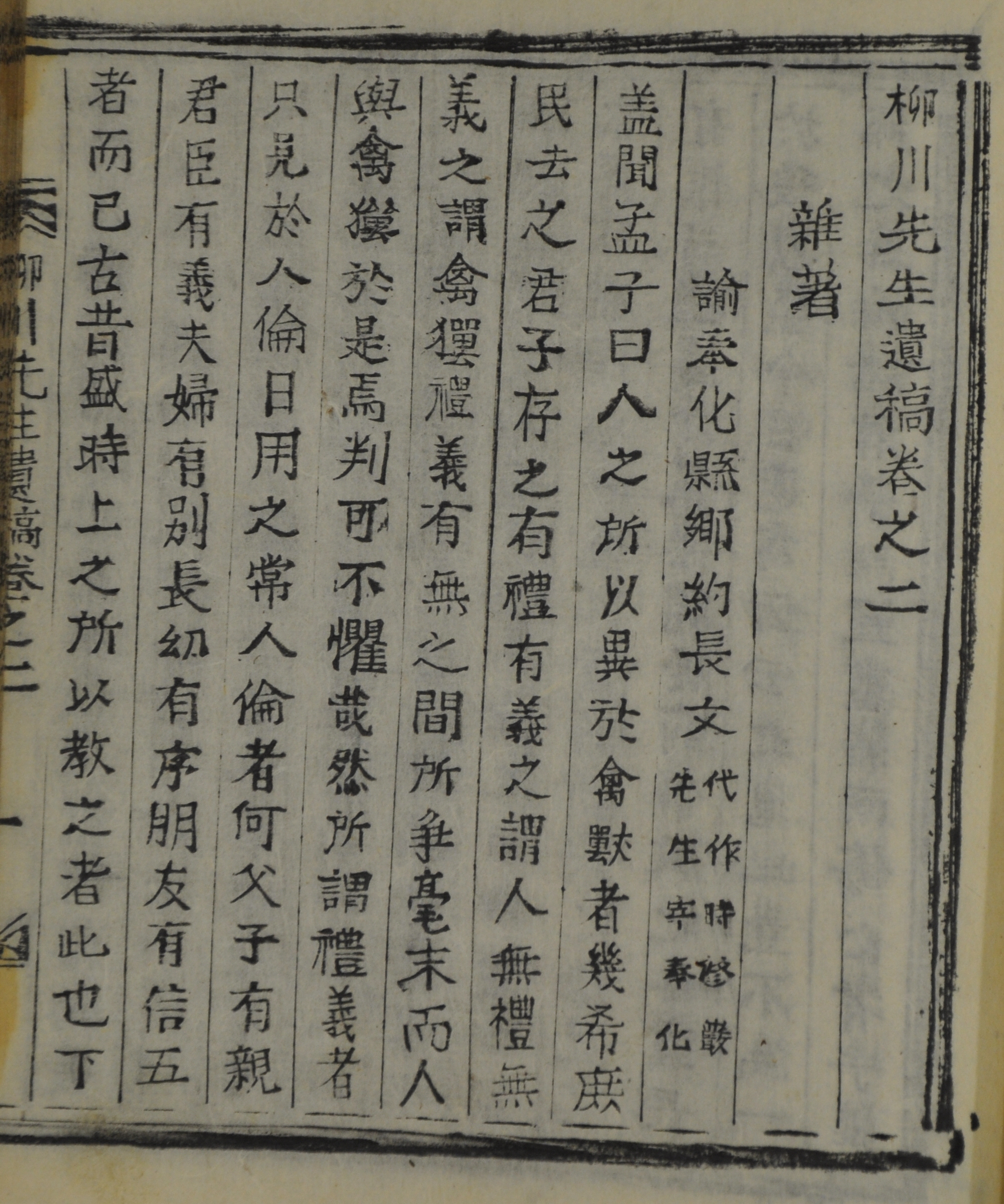

柳川先生文集柳川先生遺稿 卷之二 雜著 諭奉化縣鄕約長文柳川先生遺稿 卷之二 一

[내용 및 특징]

조선시대 재지사족들은 향촌교화를 목적으로 고을 단위의 향약을 시행하였다. 이러한 향약의 시행은 16세기 중반 이후 확산되어 갔다. 특히 영남의 경우 退溪가 향약을 제정한 이후, 그의 학맥을 계승한 門人들에 의해 향약 보급이 주도되었다. 일찍이 奉化縣에서는 1599년 퇴계의 門人으로 봉화현감으로 부임한 琴蘭秀가, 고을 백성들의 교화를 목적으로 퇴계향약을 시행하였었다. 당시 금난수에 의한 향약 시행은 스승의 뜻을 계승한 향촌교화의 목적도 있었지만, 원활한 고을 통치를 위한 의도도 있었다.

본 자료는 봉화현감으로 부임한 柳袗의 아우 柳初가 고을 백성들에게 향약의 적극적인 시행을 권유하기 위해 작성한 글이다. 당시 향약 시행의 권유는 금난수와 같은 의도에서 이루어진 것으로 여겨진다. 류진 역시 퇴계의 학맥을 계승한 인물로, 그의 부친은 퇴계의 대표적인 제자인 柳成龍이다. 1623년 6월에 봉화현감으로 부임하여 1625년 12월까지 재임하였었다. 류진의 年譜에 따르면, 1623년에 봉화현감으로 부임해 향약을 시행했다는 것으로 보아, 류초의 글 역시 1623년에 작성된 것으로 생각된다. 본 자료에는 향약 시행을 권장하는 의의가 언급되어 있다. 그 내용은 다음과 같다.

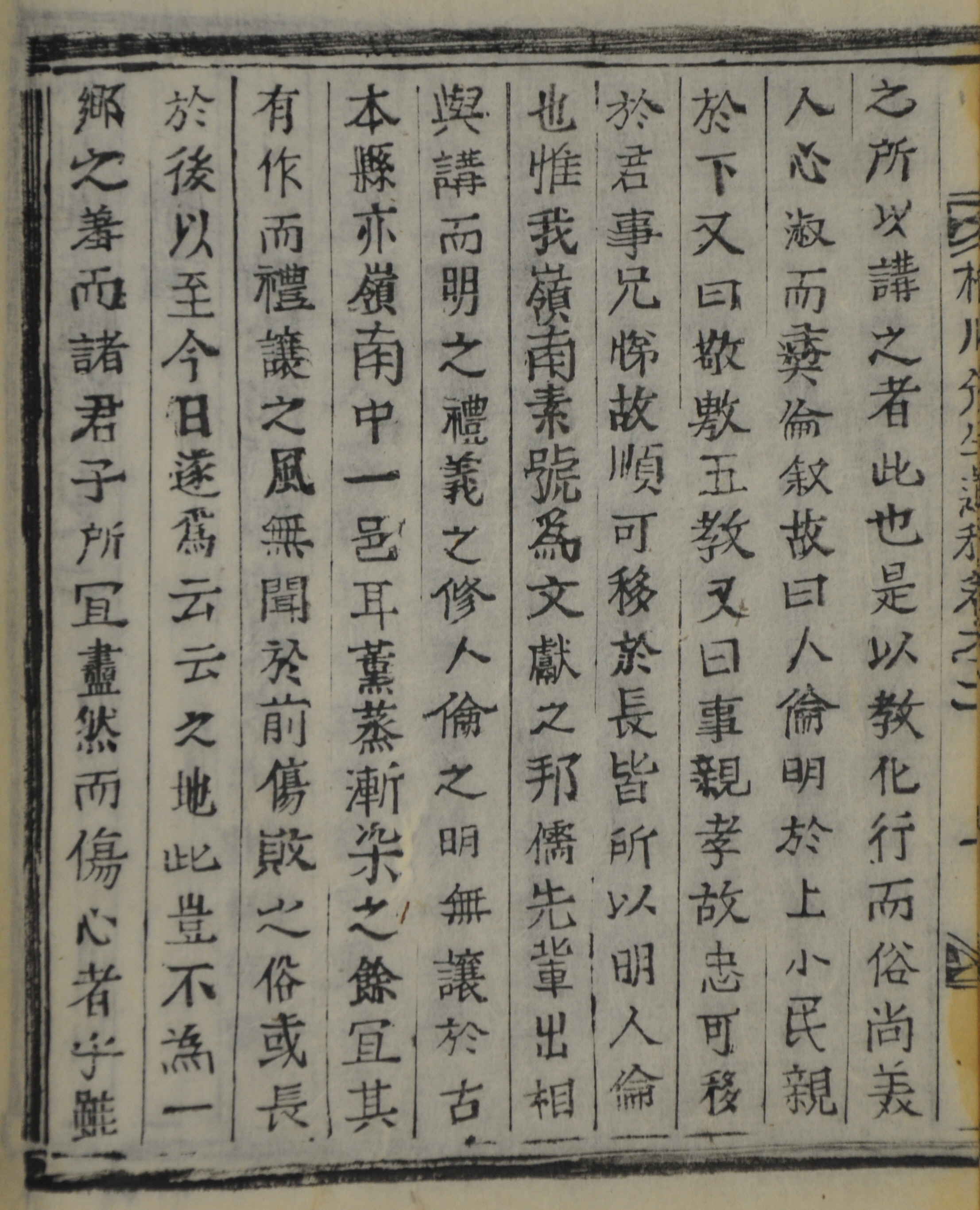

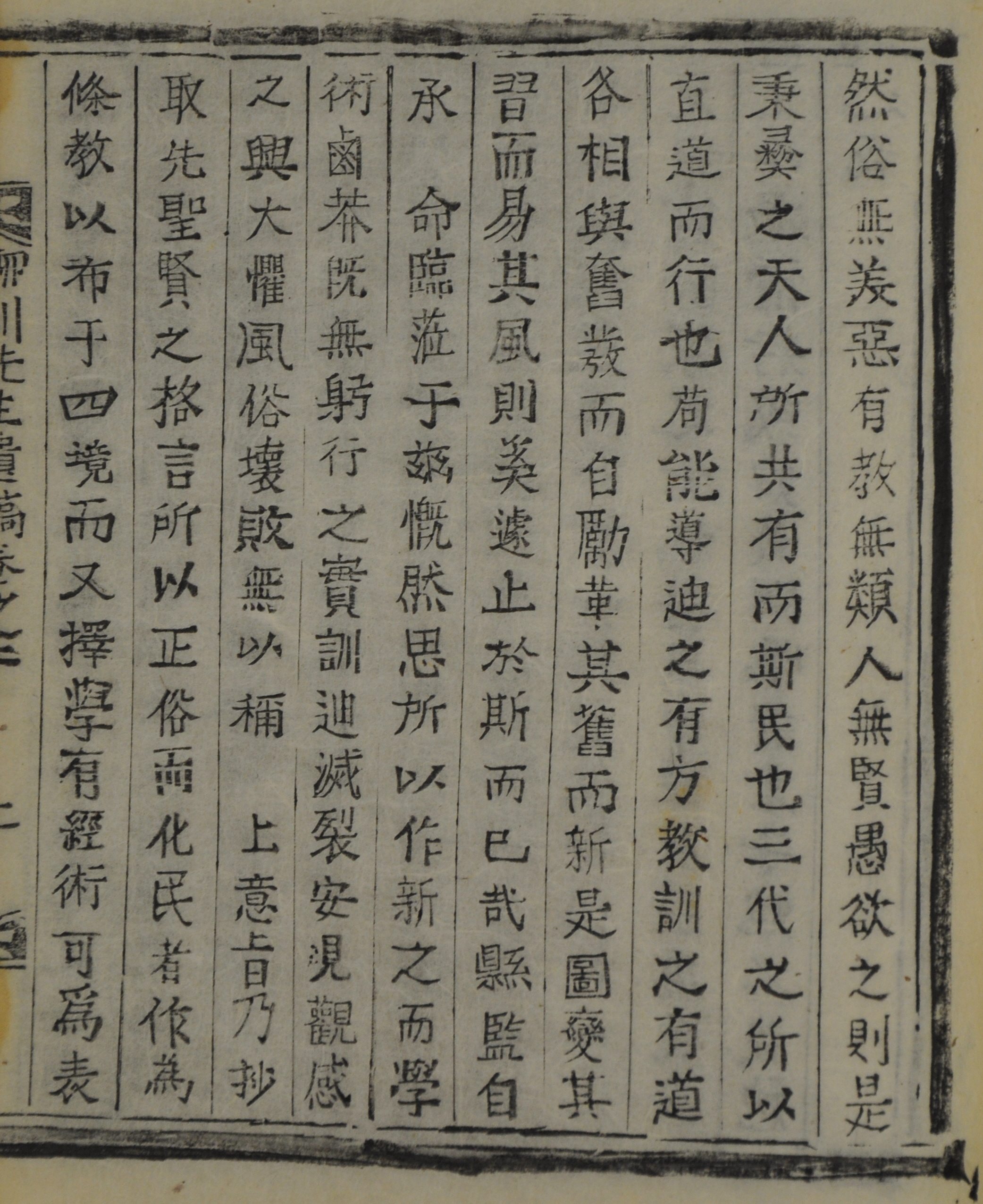

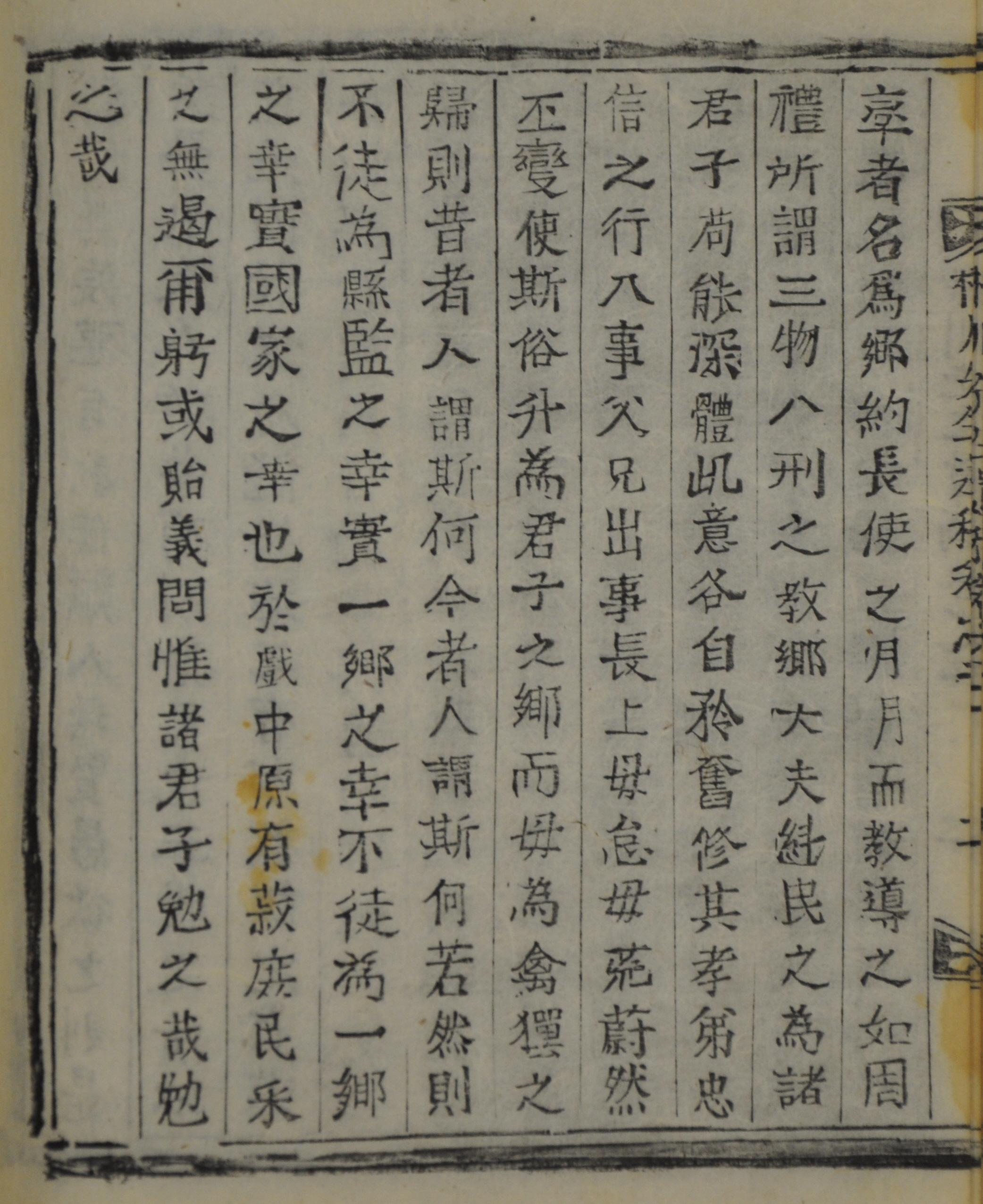

듣건대 孟子가 말하기를 “人之所以異於禽獸者 幾希 庶民去之 君子存之(사람이 금수와 다른 바가 거의 적은데, 뭇 백성은 그것을 버리고 군자는 그것을 지니고 있다)”라고 했으니, 禮와 義가 있으면 사람이고, 禮와 義가 없으면 금수라 이른다. 禮義의 있고 없음의 차이는 터럭의 끝을 다투는 것이어서, 사람과 금수가 여기에서 판가름 나니 가히 두려워하지 않겠는가? 이른바 禮義라는 것은 다만 일상생활에서 드러나는 人倫에서 볼 수 있다. 人倫이란 어떠한 것인가? 父子有親, 君臣有義, 夫婦有別, 長幼有序, 朋友有信 다섯 가지뿐이다. 옛적 盛時에는 위에서는 이것을 가르치려 했던 까닭이며, 아래에서는 이것을 講究하려 했던 까닭이다. 이로써 교화가 行해지고 풍속이 아름다움을 숭상하여, 인심이 깨끗해지고 彛倫이 펴지게 되었다. 그런 까닭에 말하기를 “人倫明於上 小民親於下(인륜이 위에서 밝아야 小民이 아래서 친할 것이다)”라고 했으며, 또한 말하기를 “敬敷五敎(공경하며 오교를 펴라)”라고 했다. 또한 말하기를 “事親孝 故忠可移於君 事兄悌 故順可移於長(부모를 효도로써 섬기기 때문에 그 마음을 임금에게 옮겨 충성을 행할 수 있고, 형님을 우애로써 섬기기 때문에 그 마음을 어른에게 옮겨 恭順을 행할 수 있다)”이라고 하였으니, 모두 인륜을 밝히는 까닭이다. 우리 嶺南는 평소 문헌의 고장이라 불렸으며, 선배 유학자가 배출되어 서로 함께 강구하고 밝혀서 禮義의 닦음과 인륜의 밝힘이 옛날에 뒤지지 않았다. 本縣(奉化) 또한 영남의 一邑일 뿐이어서 교화에 熏蒸되고 젖고도 남음이 있어야 마땅하나, 禮義의 풍속이 전부터 들리지 않았으며 敗傷한 풍속이 후세에 더 자라서 지금에 이르게 되었다. 이것이 어찌 一鄕의 부끄러움이 아니며, 여러 군자가 마땅히 마음 아파하는 바가 아니겠는가? 비록 풍속에는 아름다움과 惡함이 없고 가르침에 가림이 없어 사람에게 어진 것과 어리석음이 구별 없다 하여도 이를 하고자 하니, 이는 秉彛가 하늘과 사람이 함께 가지고 있는 것이어서 “斯民也 三代之所以直道而行也(이 백성은 삼대의 곧은 도로써 행하는 바이다)”라 했다. 진실로 능히 이를 導迪하여 敎訓하는데 방도가 있어 각기 서로 함께 분발하고, 스스로 舊習을 힘써 혁파하며, 그 습속을 새롭게 圖變해서, 그 풍속을 바꾼다면 어찌 이것에 그치겠는가? 縣監으로 명을 받아 이 자리에 임하여 개연히 새롭게 하는 방법을 강구하였으나, 學術이 거칠고 잡되어 몸소 시행하는 실제가 업으며 훈계하고 인도함이 滅裂하니, 어찌 보고만 있을 수 있겠는가? 풍속이 무너져 내려 임금의 意旨에 어긋남이 있을까 두려움이 크게 일어난다. 이에 앞선 성현들이 풍속을 바로 잡고 백성을 교화했던 格言들을 가려 뽑아, 조목을 만들어 사방에 선포하였다. 그리고 또한 학식과 經術을 갖추어 가히 모범이 되는 자를 뽑아 鄕約長이라 하였으며, 그로 하여금 매달 이것을 敎導케 하니, 『周禮』에서 이른바 三物과 八刑의 가르침으로 鄕大夫가 백성을 糾民하는 것과 같이 했다. 여러 군자가 진실로 능히 沈體하고 그 意를 일으켜, 각자 孝悌忠信의 행실을 닦는데 분발해 들어가서는 父兄을 섬기고 나와서는 長上을 섬기는데 게으름과 황폐함이 없게 한다면, 蔚然히 이 풍속에서 전부터 내려오던 나쁜 풍습이 타파되어 군자의 고을로 승격되고 금수로 돌아가지 아닐 것이니, 옛날 사람이 어떻다고 말하고 지금 사람이 어떠하다고 말하겠는가? 만약 그렇다면 현감으로서 다행일 뿐만 아니라 실로 一鄕의 다행이며, 一鄕의 다행일 뿐만 아니라 실로 국가의 다행이다. 아아! “中原有菽 庶民采之(언덕 가운데의 콩을 서민들이 거두어 가는 것처럼 하다)”를 “無遏爾躬 或貽義問(대들은 천명이 끊어지지 않게 하고 아름다움이 밝게 빛나다)”케 할 것을 여러 군자들이 힘쓰고 또 힘쓸지어다.

위의 글 대부분은 경전의 주요 규정을 인용하여, 향약 시행의 당위성을 강조한 내용으로 이루어져 있다. 한편, 학식이 있는 자를 鄕約長으로 삼았다고 나타나 있다. 約任을 座首와 別監이 겸하지 않고 별도로 뽑았음을 추측케 해준다.

[자료적 가치]

향약의 시행 추이를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 향약은 해당 고을의 사정에 따라 재지사족에 의해 주도되는 경우도 있었고, 수령이 주도하는 경우도 있었다. 이는 지역뿐만 아니라 시기에 따라 다양하게 전개되는데, 본 자료에서는 수령 주도로 향약 시행이 이루어지는 일면을 살펴 볼 수 있다. 한편, 奉化에서 수령 주도 하에 향약 보급이 이루어진 것은 당시 縣監이 退溪 학맥을 계승한 柳袗이었다는 점을 주목할 필요가 있다. 16세기 중반 퇴계에 의해 향약이 제정된 후, 그의 학맥을 계승한 문인들에 의해 타 지역으로의 보급이 활발히 이루어진 것과 무관하지 않기 때문이다.

『柳川先生遺稿』, 柳初,

『修巖集』, 柳袗,

『大邱史學』26, 申正熙, 大邱史學會, 1984

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『奉化郡史』, 奉化郡史 編纂委員會, 奉化郡, 2002

이광우