임진왜란으로 소실된 慶尙道金山郡의 鄕射堂을 새롭게 지은 후, 鄕飮禮와 讀約會 전통이 잘 계승되기를 바라며 1621년 崔晛이 작성한 記文

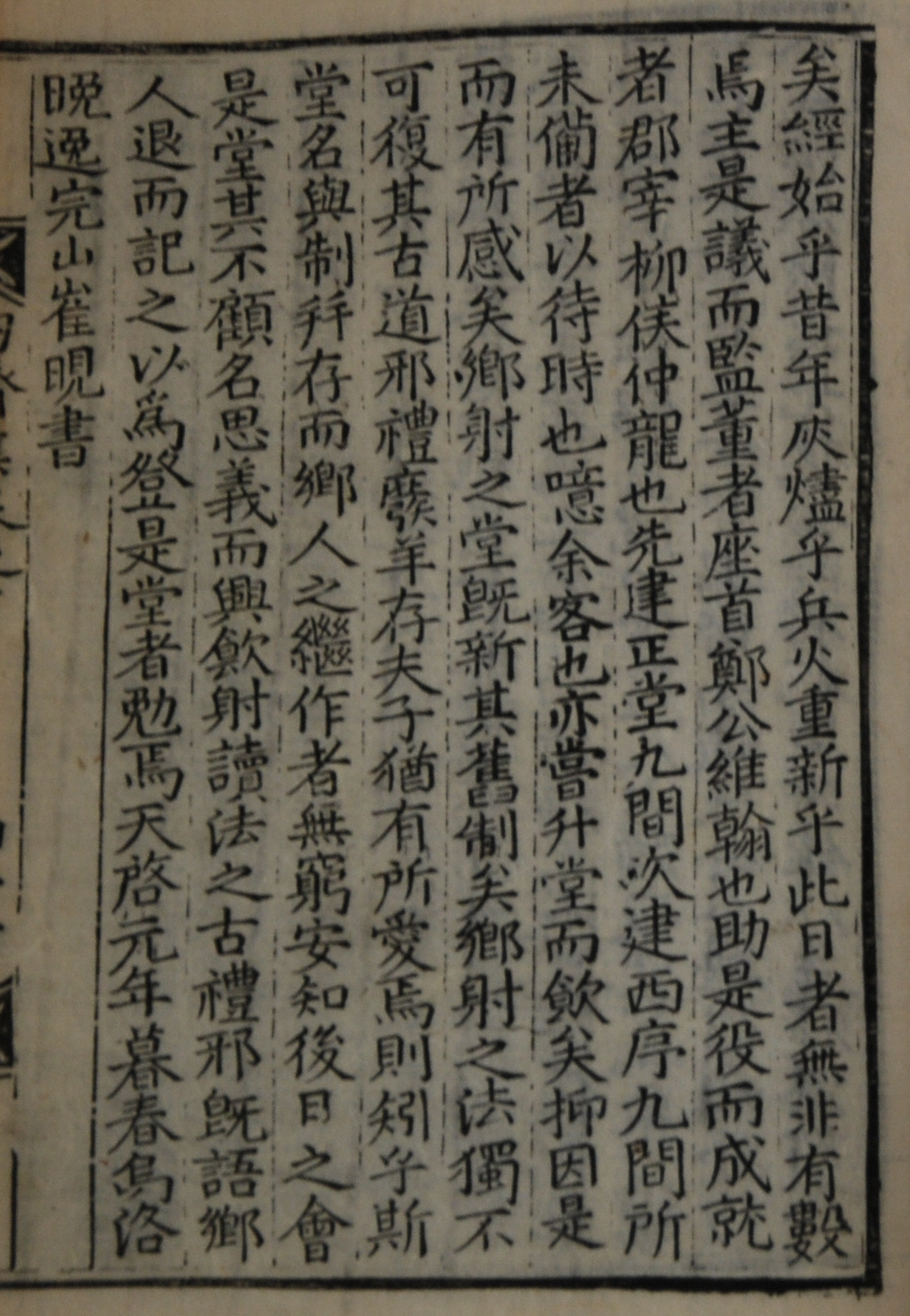

訒齋集 五訒齋先生文集 卷之十 記 金山鄕射堂記訒齋先生文集 卷之十 四十五

一 : 卷1 詩,敎文, 卷2 疏 / 二 : 卷3 疏, 卷4 疏,箚子 / 三 : 卷5 箚,啓,書啓,狀啓, 卷6 講議 / 四 : 卷7 講議,書, 卷8 書 / 五 : 卷9 書,雜著, 卷10 雜著,序,記 / 六 : 卷11 跋,箴,銘,箋,祝文,祭文, 卷12 祭文,墓碣,墓誌,行錄 / 七 : 卷13 行錄 / 別集 一 : 卷1 關西錄, 卷2 書啓,狀啓,拾遺 / 別集 二 : 年譜

[내용 및 특징]

鄕射堂은 원래 해당 고을의 인사들이 독서하고 활을 쏘며, 會飮하던 장소였다. 그러나 조선중기 이후 재지사족 중심의 留鄕所 운영과 鄕約 보급이 활발해짐으로써, 향사당 운영에도 변화가 나타났다. 조선시대 지방자치행정 기구인 유향소 또는 鄕廳의 집무처로 운영되기도 했으며, 향약의 의례인 鄕飮酒禮 및 讀約會가 열리기도 하였다. 조선시대 慶尙道金山郡에도 일찍이 이러한 향사당이 설립되어 지역 재지사족들의 鄕權 운영처로 활용되었던 것이다.

본 「金山鄕射堂記」는 임진왜란으로 소실된 향사당을 새롭게 짓고 天啓元年(1621) 3월에 작성한 記文이다. 기문의 작성자는 崔晛으로 인근 善山府 출신의 문신이다. 光海君 연간 고향에 寓居하던 도중 김산군 士林들의 촉탁을 받아 기문을 작성하였다. 기문에는 향사당의 유래와 의의, 김산군 향사당 중수 과정, 지역 사림들에 대한 바람 등이 간략하게 언급되어 있다.

기문에서는 먼저 각 고을마다 향사당이 있으니 이는 黨庠州序의 제도라며 그 연원을 설명하고 있다. 그러면서 향사당은 지금의 學校, 즉 鄕校와 표리관계를 이룬다 하였다. 학교에서는 講學을 통해 선비를 양성하며, 향사당에서는 높은 이를 높게 대하고 어른을 어른으로 모시는 방법을 가르치니, 이로써 인륜이 밝아진다는 것이다. 지방에서의 교육은 향교가 맡고, 교화는 향사당이 책임진다는 의미이다. 그러나 향사당은 閭閻 사이에 있고 官府 옆에 있어, 그 任을 맡은 자는 항상 관청에 분주하게 다니며 각종 文書를 奉行하느라 매우 고되고 지위 또한 낮다고 하였다. 거기다 吏胥의 雜沓함과 저잣거리의 시끄러움이 있기에 향사당을 운영하는데 있어 많은 병폐가 있음을 지적하였다. 여기서 향사당의 任은 유향소 또는 향청 운영을 주도하는 鄕任을 뜻한다. 향사당은 대부분 고을의 邑治 내에 있었기에 향임들은 관부의 간섭을 피할 수가 없었다. 관부는 유향소를 고을의 貳衙로 생각하고 향임에게 수령을 보좌하는 각종 업무를 부여하려 했기에 향임을 기피하는 경우가 많았으며, 향사당이 관부와 가까이 위치한 것을 그리 좋지 않게 생각했던 것이다. 저잣거리의 시끄러움도 은유자적한 명승지에서 講學과 修身을 추구하는 사족들이 꺼려하는 바였다.

이어서는 김산군에서 향사당이 새롭게 지어지고 기문이 작성되는 과정을 설명하고 있다. 먼저 金陵郡(金山郡의 別稱)은 湖西와 嶺南이 만나는 곳에 위치해 있고, 산천이 美麗한데다 많은 인물이 배출되어 인근 尙州, 善山과 같은 고을에 견줄 만하다며 찬하였다. 그런 김산군의 향사당은 원래 관부 건물 서쪽에 있었다고 한다. 하지만 임진왜란으로 쑥대밭이 되어 십 수년간 새로 짓지 못했다고 한다. 그러다 지난 萬曆丁巳(1617)에 鄕父老들이 의논하여 성 남쪽의 武學堂 옛 터에 향사당을 새로 짓게 되었는데, 장소를 옮긴 것은 예전의 향사당 자리를 꺼려했기 때문이라 하였다. 새로 지어진 향사당에 대하여 서쪽으로 黃嶽山과 여러 산들이 마주 서있고 온갖 하천들이 다투어 흐르며 남쪽의 鳶華池에는 연꽃이 만개해 있으니, 향사당 계단을 올라 옷을 가지런히 하고 있으면 매우 상쾌한 기분이 들어 예전처럼 城市의 시끄러움을 느낄 수 없다고 최현은 감탄하고 있다. 그리고 이것은 鄕父老 뿐만 아니라 遠近에서 방문한 모든 인사들이 감탄하는 바이니, 우리 영남 고을 중 가장 뛰어난 장소에 자리 잡은 향사당이라 하였다. 그러면서 병화로 잿더미가 된 향사당을 짓는데 의견을 주도하고 監董했던 座首 鄭維翰과 이를 성취한 柳仲龍의 노고를 높이 평가하였다. 류중룡이 金山郡守로 재임한 기간은 1612년에서 1617년까지로 재임 마지막 해에 향사당이 완성된 것이다. 향사당은 최초 正堂 9칸을 짓고, 다음으로 부속건물 9칸을 지었으며 未備된 건물은 차후 시의에 맞추어 지을 것이라 하였다.

기문 말미에는 향사당 설립의 의의와 바람이 언급되어 있다. 향사당에서 이루어지는 鄕射의 법은 옛날의 도의로 반드시 복구해야 되는 것이기에, “禮는 폐해졌으나 羊은 남아 있으니, 夫子가 아끼는 바와 같다(禮廢羊存 夫子猶有所愛焉)”라는 『論語』의 고사를 인용하여 향사당의 명분과 의의를 잊지 말 것을 당부한 것이다. 아울러 鄕飮酒禮와 讀法과 같은 옛적 예법도 다시 일으키기를 당부하며, 기문을 마치고 있다.

[자료적 가치]

임진왜란 이후 재지사족들의 향촌 복구 추이를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 재지사족들은 폐허가 된 향촌을 복구함과 동시에 자신들의 사회적 지위를 유지해 나갈 각종 기반도 새롭게 정비해 나갔다. 여기에는 전란으로 소실된 鄕射堂 복구도 포함된다. 향사당은 재지사족 중심의 자치행정기구인 유향소 또는 향청의 중심지였다. 이곳에서의 활동을 매개로 사족들은 그들 중심의 향촌지배질서를 유지해 나갔었다. 경상도김산군에서도 1617년 전란으로 소실된 향사당을 새롭게 설립함으로써 그들의 사회적 지위를 유지해 나갈 기반을 복구해 나갔던 것이다.

『訒齋集』, 崔晛,

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『金泉市誌』, 金泉文化院, 金泉文化院, 1989

이광우