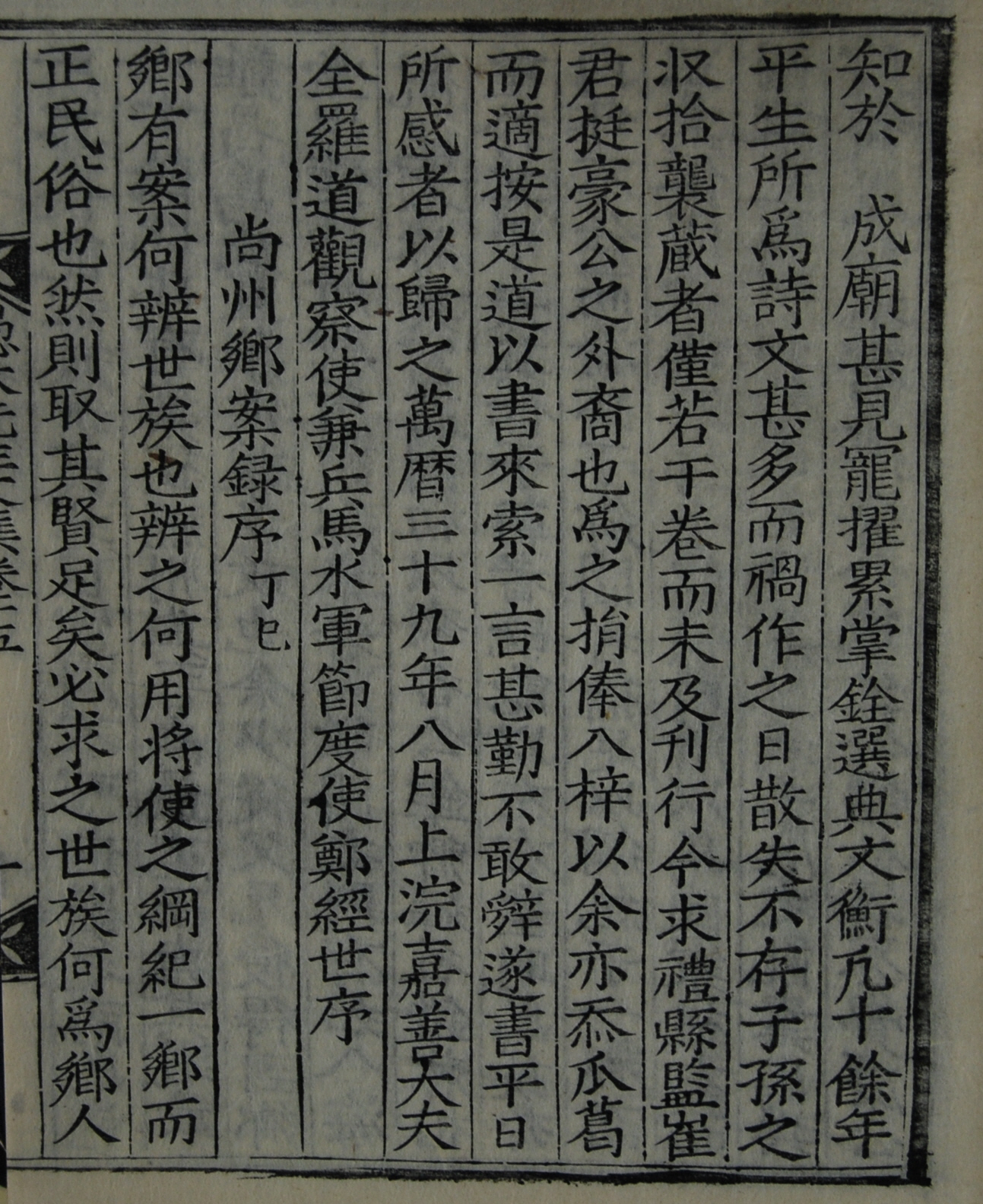

1617년 慶尙道尙州牧에서 重修된 鄕案의 序文으로, 상주 출신의 文臣인 鄭經世가 작성

愚伏集 八愚伏先生文集 卷之十五 序 尙州鄕彦錄序 丁巳愚伏先生文集 卷之十五 十

一 : 卷1 辭,詩, 卷2 詩 / 二 : 卷3 奏文,敎書,咨帖,疏箚, 卷4 疏箚 / 三 : 卷5 疏箚, 卷6 疏箚 / 四 : 卷7 疏箚, 卷8 議,啓辭,呈文 / 五 : 卷9 書, 卷10 書 / 六 : 卷11 書, 卷12 書 / 七 : 卷13 書, 卷14 雜著 / 八 : 卷15 序,記跋, 卷16 表箋啓檄,上樑文,祝文,祭文 / 九 : 卷17 碑銘, 卷 18 碣銘,墓表 / 十 : 卷19 墓誌, 卷20 行狀

[내용 및 특징]

조선시대 지방 통치는 국왕에서 監司, 守令으로 이어지는 일련의 관치행정 계통과 京在所에서 留鄕所로 이어지는 자치행정계통으로 대별된다. 이중 유향소 구성원을 鄕員이라 하였는데, 향원의 명부가 바로 鄕案이다. 조선중기 이후 재지사족들은 유향소를 매개로 향촌운영에 관여하였으며, 향안을 배타적으로 운영해 나감으로써 사족 중심의 향촌지배질서를 확립해 나갔다. 따라서 향안에 입록되어 유향소 운영에 참여했던 재지사족들은 당대 지역을 대표하던 명망 있는 사족 가문출신으로 구성되었던 것이다.

향안 작성의 추이는 지역별로 차이가 나는데, 대체로 재지사족의 정착이 활발했던 고을일수록 이른 시기의 향안 작성 기록을 확인 할 수 있다. 조선전기 慶尙道監營이 위치했던 尙州牧은 인근의 安東府와 더불어, 비교적 이른 시기에 향안이 작성되었었다. 현재 尙州鄕校에 소장되어 있는 尙州鄕案인 『尙山鄕彦錄』, 邑誌인 『尙山誌』, 그 외 조선시대 상주 출신 인사들이 남긴 각종 文集 수록 기록을 살펴보면, 적어로 16세기 중반 이전에 향안이 작성되었음이 확인된다. 본 자료는 그 중에서도 조선중기 상주 출신의 대표적인 文臣인 鄭經世가 작성한 1617년 「尙州鄕彦錄序」로 『상산향언록』에도 동일한 내용이 수록되어 있다.

「상주향언록서」에서는 향안 작성의 의의, 1617년 상주향안이 중수되는 과정이 나타나며, 임진왜란 이전 상주향안 작성의 추이를 간략하게 살펴 볼 수 있다. 서문의 내용은 다음과 같다.

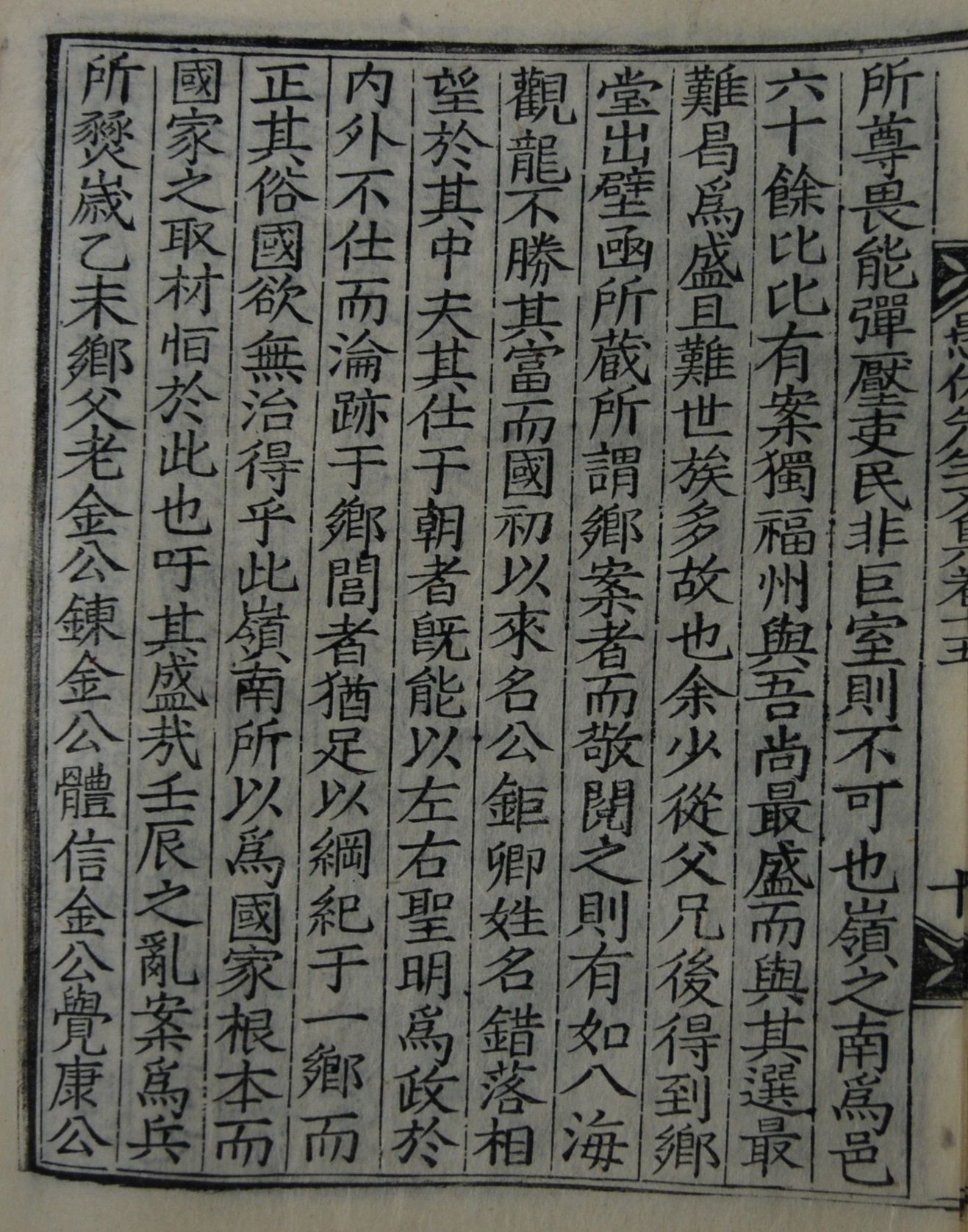

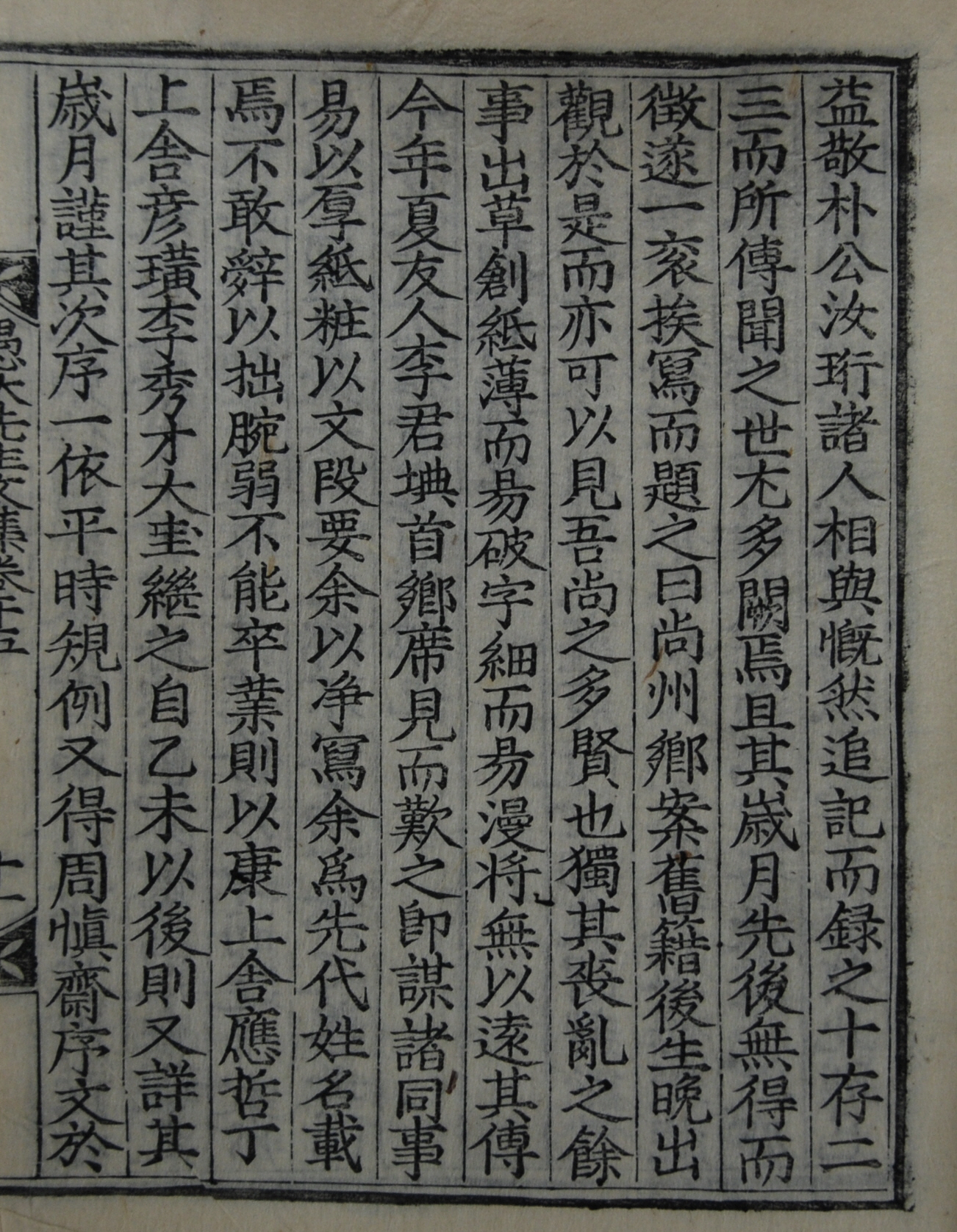

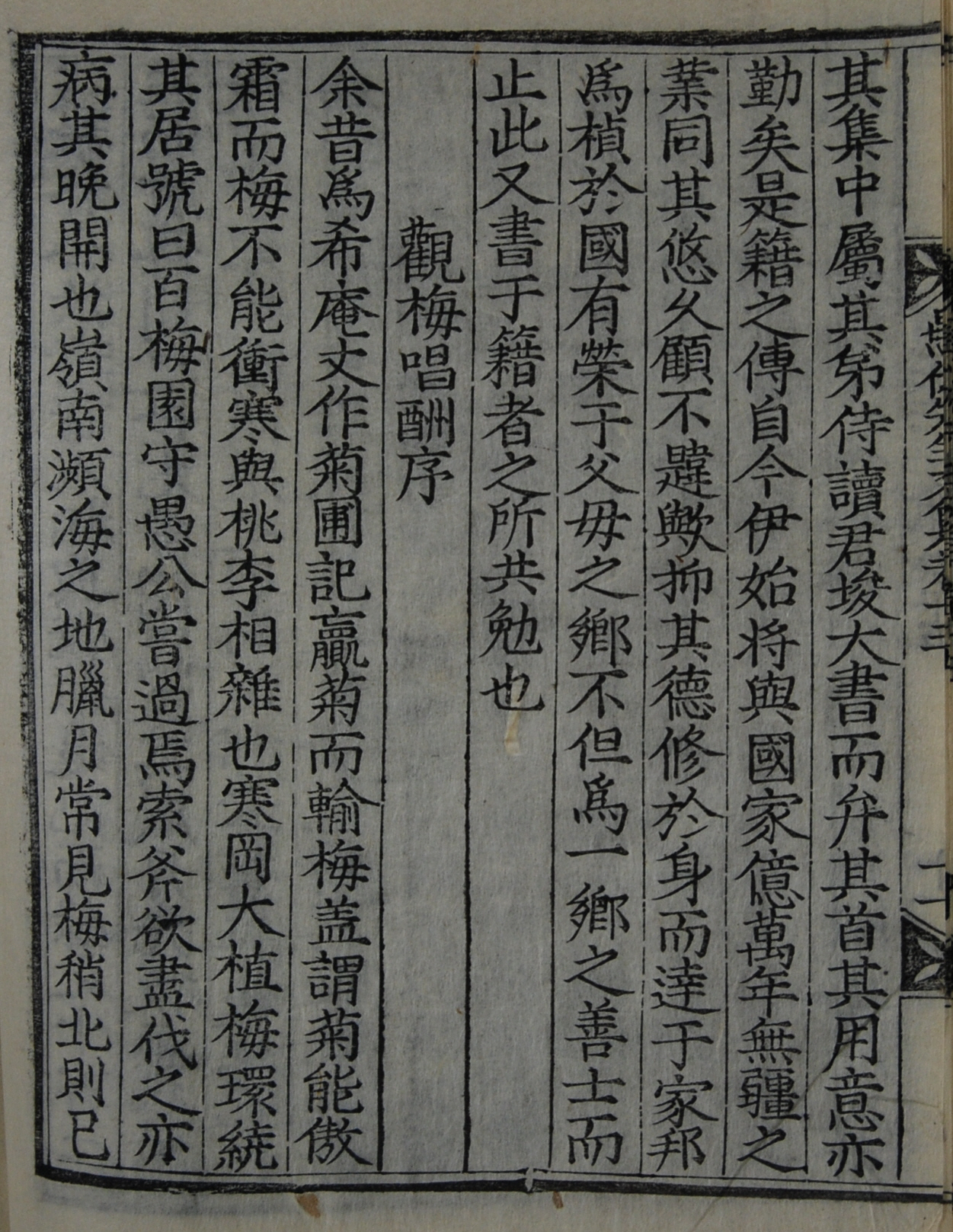

고을에 향안이 있는 것은 어떤 까닭인가? 世族의 구별을 위해서이다. 이들의 구별은 어디에 쓰기 위해서인가? 장차 이들로 하여금 一鄕의 기강을 세우고, 백성들의 풍속을 바로잡기 위해서이다. 그러한즉 어진 이를 취하면 족할 것인데, 반드시 세족에서 구하는 것은 어떻게 해서인가? 鄕人이 尊畏하는 바여서, 능히 吏民을 彈壓하기 위해서는 巨室이 아니면 불가하기 때문이다. 영남의 고을 60여 곳은 각기 향안을 가지고 있는데, 오직 福州(安東의 古號)와 우리 尙州가 가장 성대하며 그 선발에 함께하기가 가장 어렵다. 어찌하여 성대하고 또 함께하기가 어려운가? 그것은 세족이 많은 까닭이다. 내가 어릴 때 父兄의 뒤를 쫒아 鄕堂에 이르러 壁函에 소장되어 있는 이른바 향안이라는 것을 꺼내어 정중히 열람할 수 있었는데, 마치 바다에 들어가 용을 보는 것과 같이 그 풍성함을 이길 수 없었으며, 국초 이래 名公과 巨卿의 이름이 그 가운데 錯落되어 서로 바라보고 있는 것을 보았다. 무릇 조정에 출사한 자는 이미 능히 聖明의 좌우에서 안팎으로 다스릴 수 있으며, 출사하지 않고 시골에 머무르는 자는 오히려 一鄕의 기강을 세우고 그 풍속을 바로잡는데 충분하니, 나라가 다스려지지 않으려 해도 다스려지지 않겠는가? 이것은 영남이 나라의 근본이 되고, 나라에서 인재를 이곳에서 항상 고르는 까닭이다. 아! 그 성대함이라! 壬辰年(1592)의 난리 때 兵火로 향안이 불탄 바, 乙未年(1595) 고을의 父老 金鍊, 金體信, 康益敬, 朴汝珩 등 諸公이 서로 함께 慨然해 하며 기억을 쫒아 이를 기록하였으나 열에 둘 셋만 기록할 수 있었으니, 전해들은 세대의 것들은 더욱 많이 누락되었다. 또한 연도와 월의 선후를 徵驗할 수가 없었다. 드디어 一袞에다 차례대로 베껴 쓰고, 이를 『尙州鄕案舊籍』이라 이름 지었으니, 뒤늦게 나온 後生이 이를 보고 또한 우리 상주에 많은 어진 인사들이 나타났음을 알 수 있게 되었다. 다만 喪亂이 끝나지 않은 가운데 처음 비롯한 것이어서, 종이는 얇아 쉽게 파손되고, 글자는 가늘게 써서 쉽게 흐트러지니 장차 멀리 전할 수가 없었다. 금년 여름 나의 친구 李㙉이 鄕席의 우두머리가 되어 이를 보고 안타까워하니, 곧바로 함께 일을 하는 여러 인사들과 상의해서 두꺼운 종이로 바꾸고, 비단으로 단장하여 나에게 깨끗이 베껴 써 주기를 요청하였다. 나는 선대의 성명이 여기에 실려 있어 감히 졸필이라고 사양하지 못하였는데, 팔 힘이 쇠해 일을 다 마치지 못한 즉, 上舍 康應哲, 上舍 丁彦璜, 秀才 李大圭가 이를 계속하였다. 을미년(1595) 이후부터는 또한 연도와 월을 상세히 살피고 序次를 신중해 해서 하나같이 平時의 규례에 의거해 기록하였다. 또 周世鵬의 序文을 그의 문집 가운데서 얻어, 그(李㙉)의 아우 侍讀官李埈에게 부탁해 크게 써 앞에 수록하니, 用意가 또한 부지런하였다. 이 책의 전함이 지금부터 시작하여, 장차 나라의 억만년 동안 無疆할 대업과 같이 유구함을 함께한다면, 어찌 위대하지 않겠는가? 또한 몸에 덕을 닦고 가정과 나라에 이르게 하며, 나라의 기둥이 되어 부모의 고향에 영달함이 있게 한다면, 비단 一鄕의 善士가 되는데 머무르지 않을 것이다. 이것 또한 책에 기록되어 있는 자들이 함께 힘써야 할 것이다.

이상 서문에서는 우선 향안 입록자격을 世族, 또는 巨室로 한정하며, 향안의 신분적 배타성을 강조하고 있다. 이것은 17세기 전후해서 나타나는 향안 운영의 일반적인 특징이다. 특히 임진왜란 직후 향촌사회 복구와 맞물려서 소실된 鄕案 重修가 활발하게 진행되는데, 이는 전란으로 어수선해진 재지사족 중심의 향촌지배질서 복구와 맞물려서 진행된 것이다. 타 고을의 경우 소실된 향안은 전란 후 복구되는 것이 일반적이었으나, 재지사족의 활동이 활발했던 상주에서는 전란 중인 1595년에 일차적인 복구가 이루어졌음이 나타난다. 하지만 당시 복구 사업이 철저하지 못했던 까닭에 1617년, 당시 좌수였던 이전을 비롯해 강응철, 정언황, 이대규 등의 향중 인사, 그리고 지역 출신의 문신이었던 정경세, 이준이 참여하여 향안을 새롭게 중수한 것이다. 그런데 전란 이후 중수된 향안에서는 임란 이전 인사에 대해서는 입록시기를 명확히 징험할 수 없어, 기억나는 대로 성명만 기재하고 이를 『상주향안구적』이라 이름 지었다고 나타나 있다. 이는 현재 남아 있는 『상산향언록』 첫 번째 座目으로 수록되어 있는 「尙州鄕案舊錄」으로 여겨진다. 한편, 서문 말미에서는 이전 주세붕이 작성한 서문을 향안에 수록했다고 나타나 있는데, 이 역시 『상산향언록』에서 정경세의 서문과 함께 확인 할 수 있다.

[자료적 가치]

임진왜란 이후 재지사족의 동향과 향안 작성의 추이를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 조선전기 경상도감영이 위치했던 상주목에서는 16세기 중반 이전부터 재지사족들에 의해, 사족 중심의 배타적 향안이 작성되었으며, 이를 매개로 그들 중심의 향촌지배질서를 확립해 나갔다. 하지만 임진왜란으로 상주향안은 소실되고 말았는데, 상주에서는 전란이 소강상태였던 1595년에 일차적인 향안 복구가 이루어졌으며, 1617년에 재정비되었다. 이러한 향안 중수는 전란 이후의 향촌사회 복구와 맞물려서 진행된 것이다. 전란으로 어수선해진 재지사족 중심의 향촌 지배질서를 바로잡기 위해서는 그들의 향촌 내 사회적 지위를 보장해주던 향안 복구가 시급했기 때문이다.

『愚伏先生文集』, 鄭經世,

『尙山誌』,

『大邱史學』26, 申正熙, 大邱史學會, 1984

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『民族文化論叢』8, 鄭震英, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 1987

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

朴雲燮, 영남대학교 석사학위논문, 2003

이광우