慶尙道晉州牧琴山洞 일대에서 실시된 琴山洞約의 서문으로, 임진왜란으로 금산동과 代如村이 한 동리로 합쳐지는 과정에서 1616년 대여촌 출신의 유학자 成汝信에 의해 작성

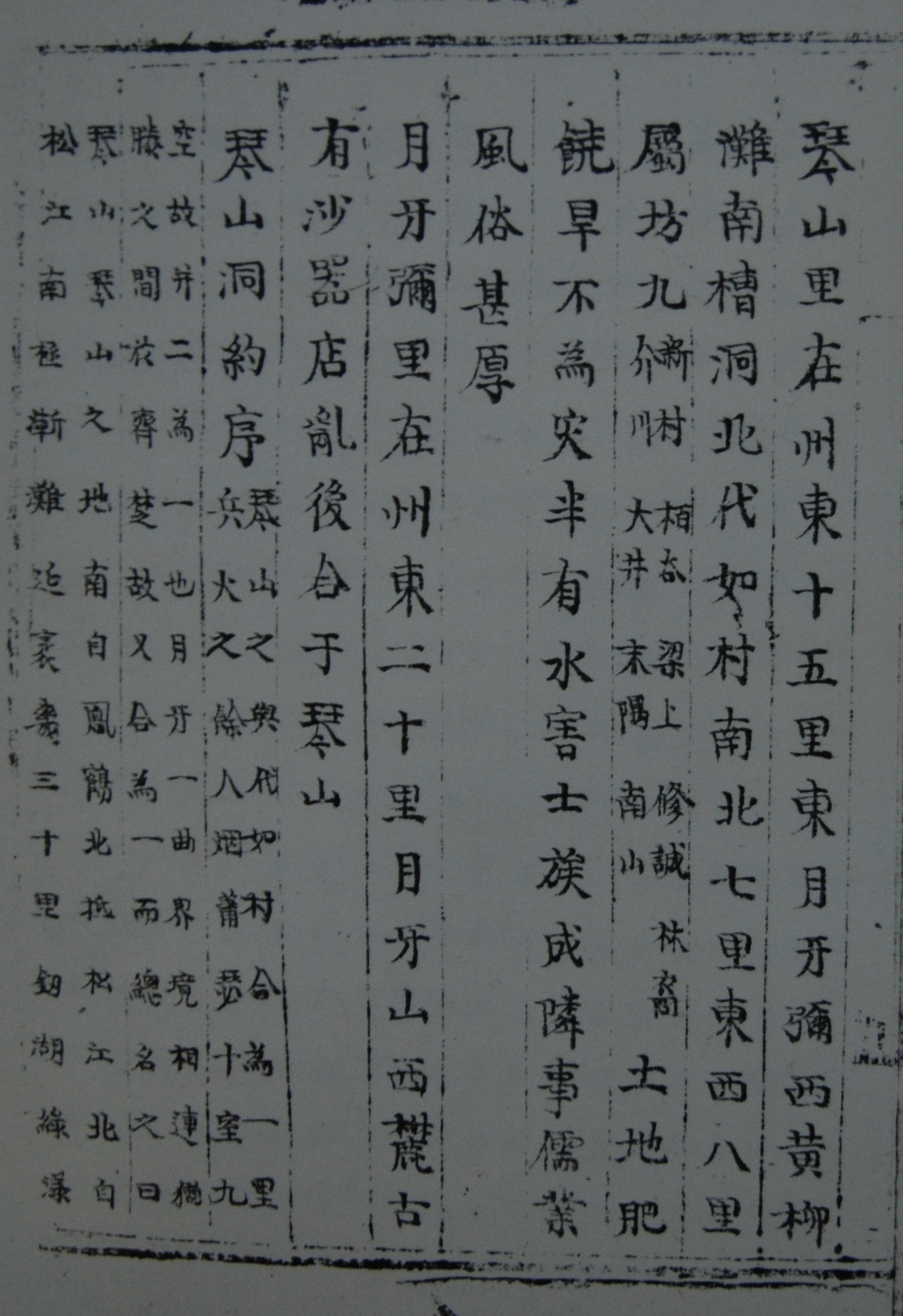

邑誌 晉州 上晉陽誌 卷之上 琴山洞約序

[내용 및 특징]

임진왜란이 끝난 후 피폐해진 향촌을 복구하는 과정에서 만들어진 동약이다. 동약이 시행된 琴山洞은 원래 慶尙道晉州牧東面에 소속된 곳이었는데, 전란으로 고을이 크게 피폐해지게 되었고 17세기 초반 향촌복구 과정에서 代如村과 합쳐졌는데, 이곳은 지금의 晉州市琴山面 일대이다. 동약의 서문을 작성한 성여신은 南冥과 退溪에게서 수학한 대여촌 출신의 유학자로 동리 사람들의 청탁을 받아 서문을 작성하였다고 한다. 서문을 통해서 동약 복구 과정과 성격을 간략하게 파악 할 수 있다. 서문의 대략적인 내용은 다음과 같다.

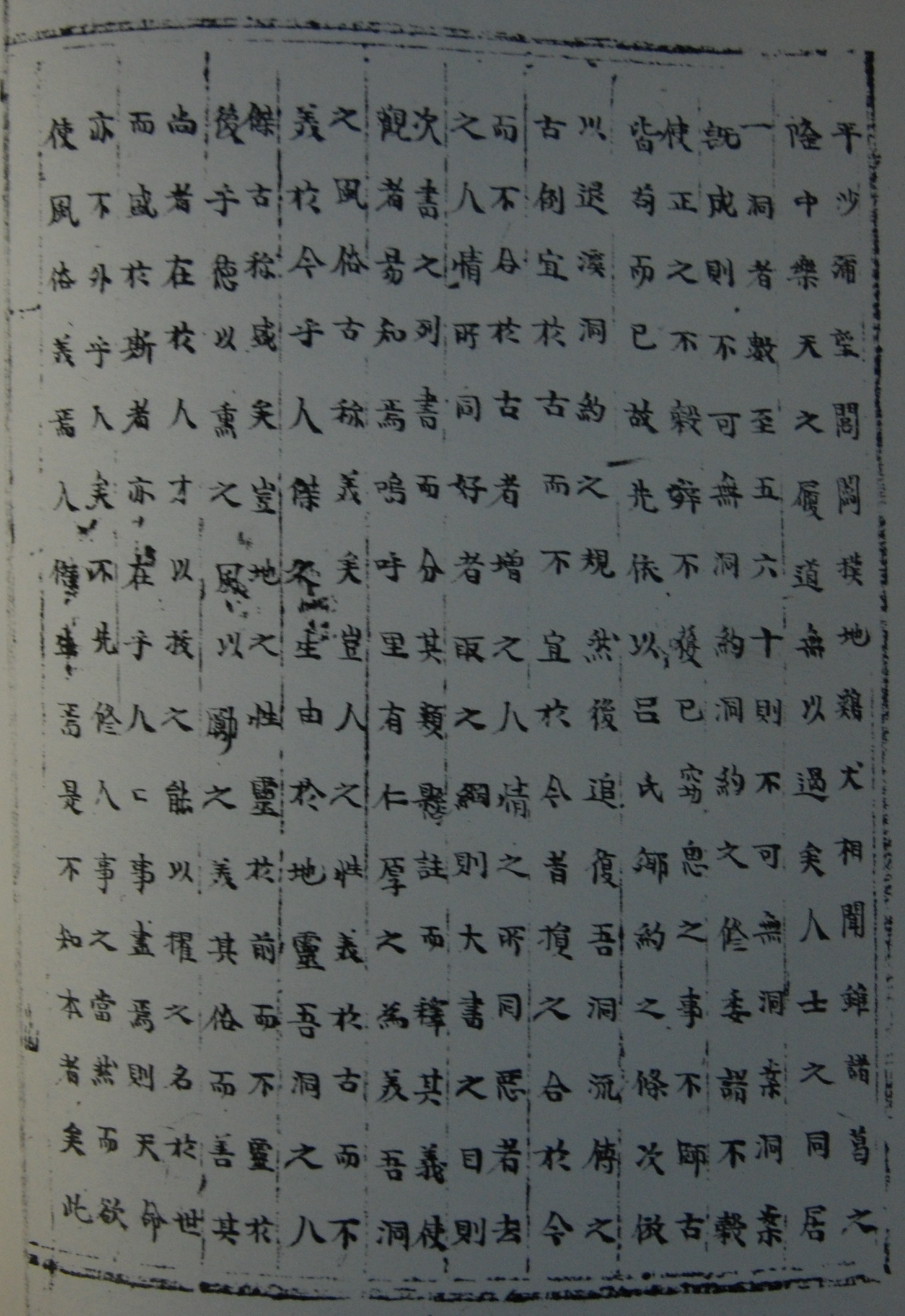

琴山이 代如村과 더불어 한 마을로 합쳐진 것은 兵火로 인해 나머지 人煙이 소실되어 열 집에 아홉 집이 비었기 때문에 두 마을을 하나로 만든 것이다. 月牙 한 굽이의 경계가 서로 이어져 있어 마치 滕나라가 齊나라와 楚나라 사이에 끼어 있는 것 같기에 합하여 하나로 만들어 금산이라 하게 되었다. 이 금산의 땅은 남쪽의 鳳鶴으로부터 시작되어 북쪽의 松江에 접하였고, 북의 송강에서 시작되어 남쪽의 漸灘에 끝나니 연이어 뻗어 있기가 거의 30리가 된다. 劍湖의 푸른 물결이 출렁이고, 모래펄이 끝이 보이지 않을 정도로 길어 閭閻이 땅에 대어 있다. 닭과 개의 소리가 서로 울리어 비록 ‘諸葛之隆中(諸葛亮의 隆中)’이나, ‘樂天之履道(樂天의 履道)’라 하더라도 이것보도 지나치지는 않을 것이다. 人士로 한 동네에 같이 사는 이만 5,60명에 이르니 洞案이 없을 수가 없다. 동안이 이미 만들어졌으면 洞約이 없을 수가 없다. 이 동약을 만드는 일을 나에게 맡기어졌고 바로 잡으라고 하니 내가 사양하지 못하였다. 가만히 생각해 보니 일이란 옛 것을 생각지 아니한다면, 모두가 다 구차스럽게 되기 때문에 먼저 呂氏鄕約의 條目에 의지하고, 다음으로 退溪洞約의 규범을 모방한 연후에 우리 동네에 전해져 오던 옛 규약을 다시 복구하였다. 옛날의 것으로 옳지 못한 것이 있으면 이를 덮어버리고, 오늘에는 적합하나 옛날에 적합하지 않은 것이 있으면 이를 더하였다. 人情이 모두 싫어하는 것은 버렸으며, 人情이 모두 좋아하는 것은 취하였다. 또 綱이 되는 것은 크게 쓰고, 目이 되는 것은 다음에 쓰며, 나란히 써서 그 종류를 나누고 注를 달아 그 뜻을 풀이하였으니, 보는 사람으로 하여금 알기 쉽게 하였다. 오호라! 마을에 仁厚한 풍속이 있으면 義가 되는 것인데, 우리 동네의 풍속은 예부터 아름다웠다고 일컬어 왔으니, 어찌 사람의 성품이 옛날에 아름다웠다면, 지금에도 아름답지 않겠는가? 人傑이 나는 것은 地靈에 연유된 것이니 우리 동네의 인걸은 옛적부터 일컬어져 왔는데, 어찌 성품이 이전에 신령스러웠다가 뒤에 와서 신령스럽지 않겠는가? 德으로 薰習하고, 風化로 힘써 그 풍속을 아름답게 하여 고상한 것을 잘되게 하는 것은 사람에게 있는 것이니 재주 있는 사람은 뽑아서 높이고 능력이 있는 자는 발탁해야 한다. 세상에 아름다움을 들추어내고 이를 더 盛하게 하는 것도 또한 사람에게 있는 것이니, 人事가 극진하면 天命 또한 사람 밖에 있는 것이 아니다. 먼저 인사의 당연함을 닦지 아니하고 풍속을 아름답게 한다거나 인걸이 나오게 한다는 것은 그 근본을 알지 못하는 것이다. 이것은 내가 동약을 만드는 까닭이면서 반드시 계승시켜, 나가는 것에 인재를 作成해 나가는 한 규범으로 삼으려 하는 것이다. 呂氏兄弟는 宋나라의 名賢이요, 退陶先生은 우리나라의 宿儒로 학문이 精純하고 言行이 본받을 만한 분들이다. 향약의 한 규칙이 千歲에 전해진다면 當世의 薰陶가 되고 점점 번져서 인심을 맑게 할 것이며 풍속을 잘되게 할 것이니, 어찌 근원으로부터 뻗어나지 않고서야 그렇게 되겠는가? 만약 本源의 실제에서 勉勉, 循循하지 않고 한갓 구질구질하고 천박스럽게 約文의 末節만 따른다면, 이는 呂氏와 退陶의 죄인이며 내가 여러 君子에게 바라는 바가 아니다. 萬曆 丙辰(1616) 淸和(4월) 念(20일)에 洞老 浮査野夫 伴鷗 昌山後人 成汝信이 삼가 序한다.

본 서문에서 주목할 점은 금산동약은 임진왜란 이후 전후 복구하는 과정에서 작성되었다는 사실이다. 원래 금산동과 대여촌은 별개의 동리였으나, 전란으로 크게 피폐해져 두 동리를 금산동으로 합치게 되었고, 종전에 실시되던 동약을 계승하여 새롭게 작성되었다는 것이다. 동약은 여씨향약을 기저로 하고 退溪鄕約을 참고했다고 한다. 퇴계향약은 16세기 중반 이래 그의 門人들로 인해 영남 지역에서 확산되고 있던 양상이었다. 두 선현의 향약과 더불어 옛 규약을 참조했다고 하는데, 이는 임진왜란 이전에 이미 향약과 같은 동리의 자치규약이 있었던 것으로 생각 할 수 있다. 향약 실시 이전부터 각 동리에는 자치적인 규약이 있었는데, 이러한 규약은 성리학의 보급과 더불어 재지사족들에 의해 향약으로 탈바꿈 해 나가던 추세였다. 금산동에서도 향약보급 이전 자치규약 운영의 가능성을 살펴 볼 수 있다. 한편, 서문 뒤에는 鄕約節目이 부기되어 있다. 四大綱領인 德業相勸, 過失相規, 禮俗相交, 患難相恤 네 개 조항을 부기한 다음 간략한 지침이 細注로 나열되어 있다.

[자료적 가치]

임진왜란 전후 경상도진주 지역 동약 시행의 추이를 살펴 볼 수 있다. 금산동에는 17세기 이전부터 일종의 자치규약이 시행되고 있었는데, 임진왜란 이후 향촌 복구와 더불어 성리학적 생활규범이 가미된 새로운 동약이 마련되었다. 대여촌과의 합쳐짐으로써 명부인 동안도 새롭게 작성되었는데, 동약은 여씨향약과 퇴계향약을 기저로 하고 있다. 동약의 제정은 전란 이후 향촌사회 복구와 함께 이루어졌다. 전란으로 어수선해진 향촌질서를 동약의 시행으로, 종전과 같이 사족중심의 질서 체제로 환원할 필요가 있었던 것이다.

『晉陽誌』,

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『晉陽郡史』, 晉陽郡史編纂委員會, 晉陽郡, 1991

『17~18세기 南冥學의 繼承과 發展』, 金俊亨, 경상대학교 경남문화연구원, 南冥學硏究院, 2008

이광우