[내용 및 특징]

조선중기 사림세력은 향촌사회에 鄕約 보급을 통해 향촌교화와 더불어 하층민에 대한 지배명분을 제공받으려 했다. 이때 보급된 향약의 규정은 古來의 공동체 조직과 결사의 운영 규정에 적용되었다. 고을 단위에서 시행되던 鄕規와 洞里 단위에서 시행되던 洞契 등의 조직이 그 대상이었다. 특히 동계는 향약 접목 이후 주로 洞約이라 불렸다. 사족들은 동약을 바탕으로 지역 내 일족 간 결속력을 다지고 거주지 인근의 하층민을 통제해 나갔다. 이러한 동약은 임진왜란을 계기로 일련의 변화가 나타나는데 바로 하층민이 참여하는 上下合契의 출현이다. 전란이 끝나자 사족들에게 가장 시급한 문제는 자신들의 사회,경제적 기반이 되는 향촌사회의 복구였다. 그런 가운데 사족만으로 이루어진 종전의 동약에 하층민을 참여시키는 규정을 제정하기 시작했다. 전란 후 향촌복구에 있어 하층민들의 협조가 필수적이었기 때문이다. 慶尙道榮川의 사족 朴善長이 새롭게 제정한 洞契의 更定約文 역시 하층민이 참여하는 상하합계의 성격을 가지고 있다.

박선장 約文의 제정시기와 시행지역은 본 자료를 통해 파악되지는 않는다. 다만 그의 문집인 『水西先生文集』에 수록된 年譜에 따르면 60세가 되던 甲寅年에 同契의 約文을 고치고 勸勉條와 禁制條를 새롭게 마련하였으며, 이것으로 更定約文의 跋文을 작성했다고 나타나 있어 본 자료의 작성시기가 1614년임을 알 수 있다. 또한 그 시행지역은 박선장이 거주하던 慶尙道榮川郡花川里 일대로 여겨진다. 寧海 출신의 박선장은 10세 때 外鄕인 화천리로 移居하였으며, 지금까지 그 일족인 務安朴氏가 화천리에 세거해 오고 있다. 현재 화천리는 奉化郡奉化邑에 속해 있다. 그런데 박선장의 약문은 1601년 鄭琢가 인근 醴泉 고을의 高坪洞에서 실시하였던 更定約文에 많은 영향을 받은 것으로 생각된다. 본 자료의 내용 대부분이 정탁의 문집인 『藥圃先生文集』의 「高坪洞契更定約文」의 것을 상당수 옮겨 왔기 때문이다. 고평동에서 실시된 上下合契를 모범으로 하여 박선장의 약문이 제정되었던 것이다.

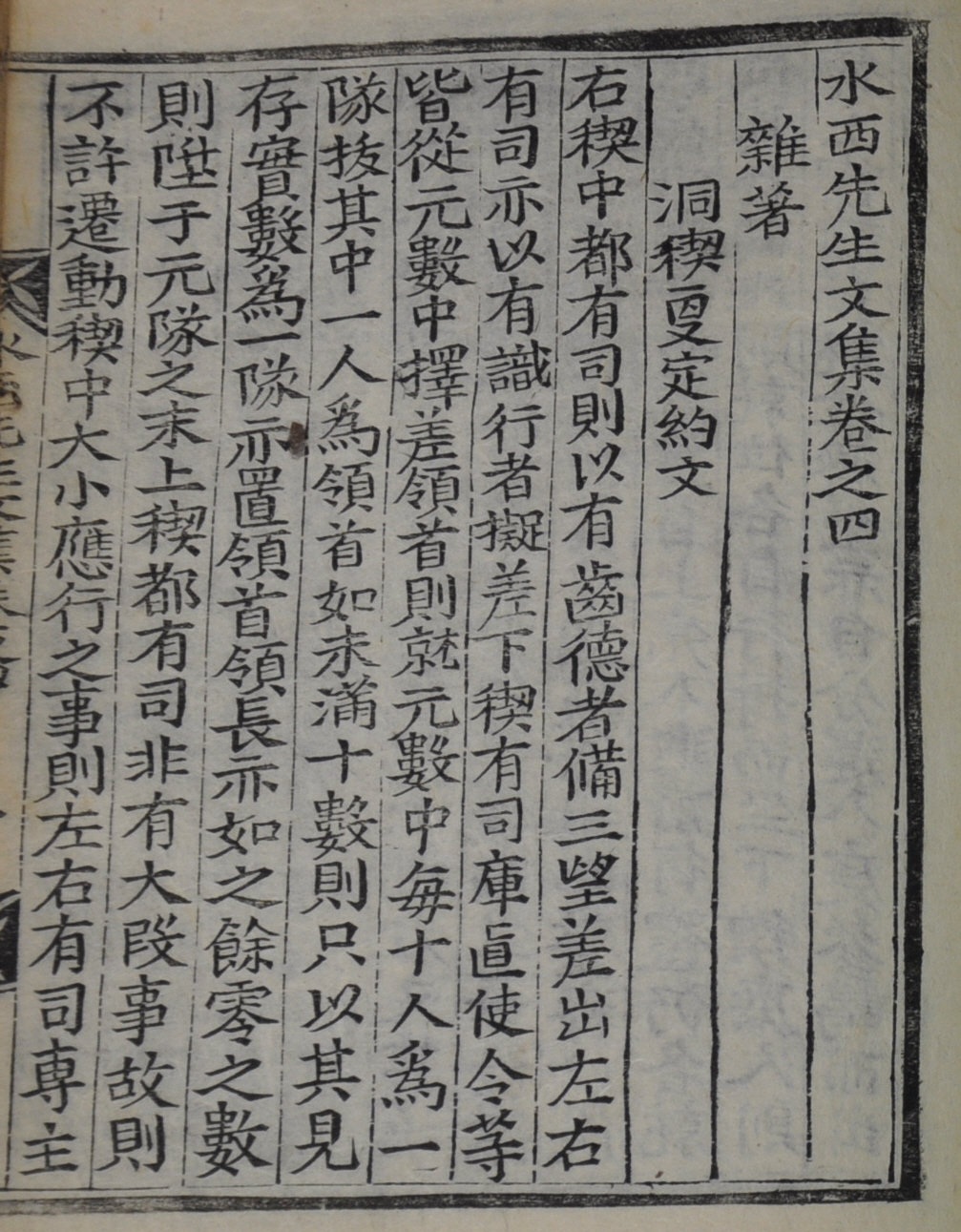

본 자료는 동계경정약문, 洞稧讀法文, 洞稧更定約文跋 순으로 구성되어 있다. 먼저 동계경정약문에는 동계의 기본 구조 및 講會의 방법이 언급되어 있다.

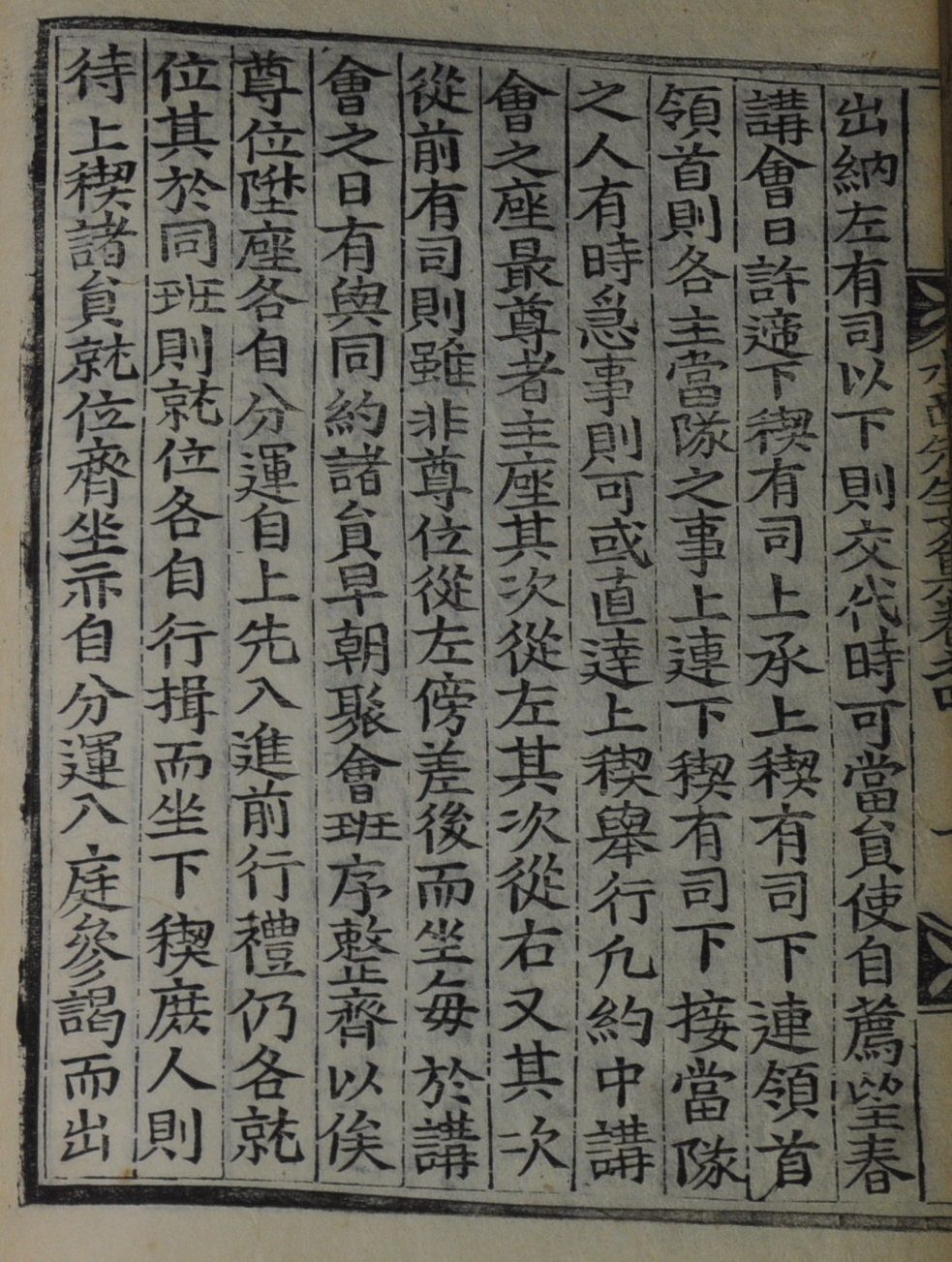

먼저 동계의 구성은 都有司, 左有司, 右有司, 下稧有司 및 庫直과 司令으로 구성되어 있다. 이중 도유사는 齒德이 있는 자 중에 三望을 갖추어 선출하였으며, 좌우유사는 識行이 있는 자로 擬差하였다. 하계유사와 고직, 사령은 동약의 元數 가운데 가려 뽑았다고 한다. 동약 임원 이외에 領首와 領長이 있다. 원수 중 매 10인을 隊로 하고 그 가운데 영수가 발탁되었다. 元數는 동약을 구성하는 하층민으로 생각되는데, 隊와 영수는 다름 아닌 전통적 공동노동조직인 두레에서 사용하던 명칭이다. 隊의 구성원이 10명 미만이라도 그 가운데 영수와 영장을 선출하였으며, 끝수를 올려 隊를 조직하였다. 上稧有司는 큰 문제가 아니면 遷動하는 것을 허락하지 않았다고 한다. 稧 중의 크고 작은 일의 出納은 좌우유사가 주관하며, 좌유사 이하는 교대 할 때에 스스로 후보자를 추대하여 봄에 열리는 講會 때 교체를 하였다. 하계유사는 위로 상계유사, 아래로 영수와 연결되어 있다. 영수는 隊의 일을 주관하며 위로는 하계유사, 아래로는 해당 隊의 사람들과 연결되어 있는데, 만약 급한 일이 생기면 직접 상계유사에게 알려 일을 거행 할 수 있다고 되어 있다. 임원 구성에 있어 상계와 하계, 즉 지배계층인 사족의 임원과 하층민의 임원이 뚜렷이 구별되어 있으며 일의 보고 절차도 신분에 따라 명시되어 있음이 확인된다.

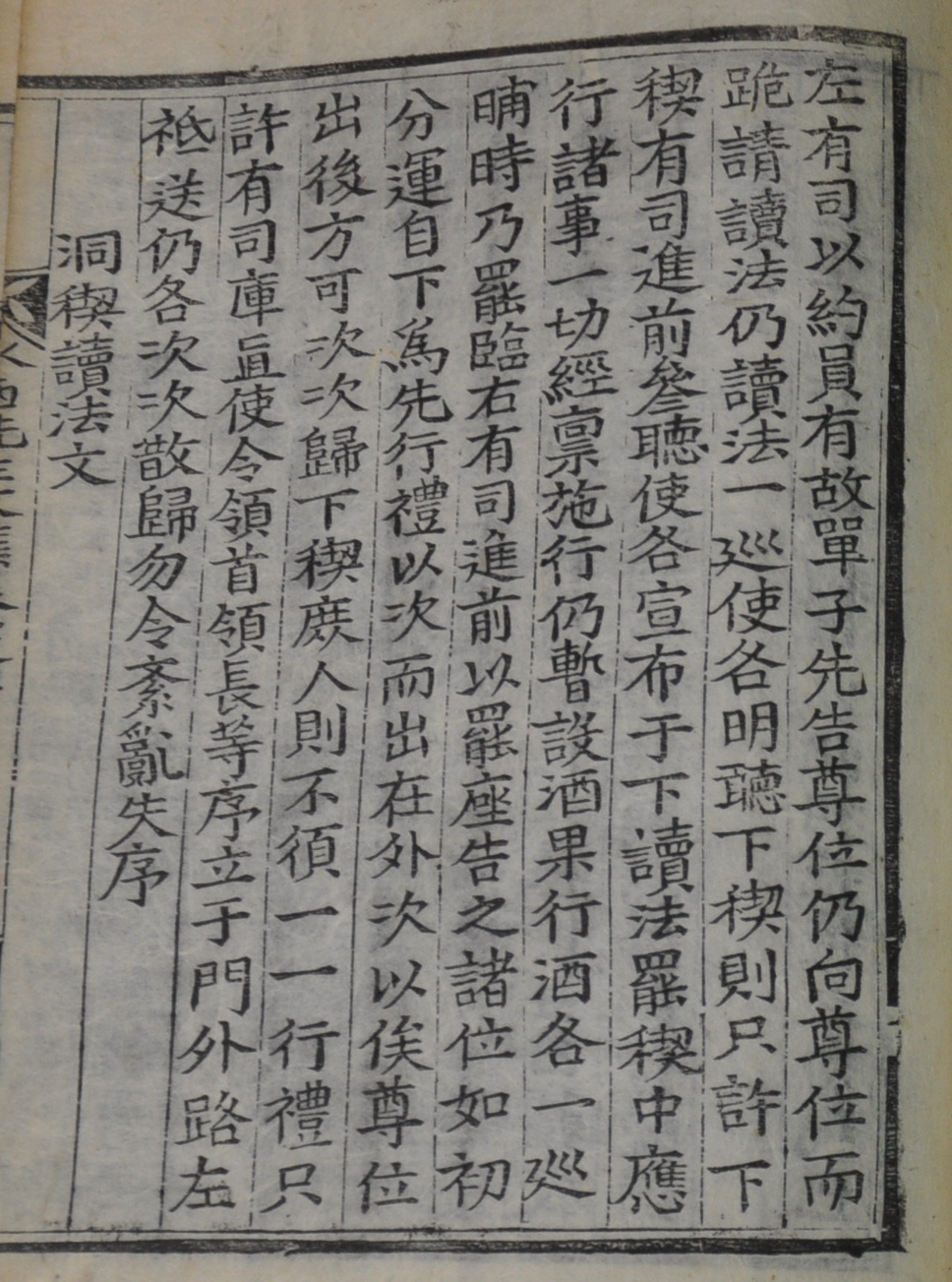

동계경정약문에서 확인되는 講會의 방법은 다음과 같다. 강회 때 主座는 最尊者가 차지하고 그 다음은 좌측에 자리하며, 그 다음이 우측에 자리한다. 그 다음부터는 앞쪽에 자리하는데, 유사는 비록 尊位가 아니더라도 좌측 뒤쪽에 자리한다. 매번 강회하는 날에는 동약의 諸員이 아침 일찍 모여 班序에 따라 차례대로 자리 잡은 다음에 尊位가 자리에 오르는 것을 기다린다. 그리고 각자 번갈아 존위에게 나아가 먼저 예를 행하고 자신의 자리에 위치하며, 同班끼리는 揖禮를 각기 행한다. 坐下의 下稧庶人들은 상계의 諸員들이 자신의 자리에 위치하기를 기다린 후, 入庭하여 參謁한 뒤 나온다. 모두 제자리에 위치하고 인사를 하면 좌유사가 먼저 約員의 有故單子를 존위에게 보고한다. 이어 존위를 향해 무릎을 꿇어 讀法을 청한다. 독법이 한 번 이루어지면 각기 귀담아 듣는다. 하계에서는 하계유사만 함께 듣는 것을 허락하고, 그로 하여금 아래에서 독법을 선포케 한 뒤 罷한다. 이어 稧 중에서 행하는 모든 일을 존위에게 여쭙고, 잠시 동안 酒果를 차리면 각기 한 번 씩만 돌린다. 그리고 哺時(오후 3~5시)에 강회를 파하는데, 우유사가 나아가 罷座함을 알린다. 그러면 諸位가 처음과 같이 번갈아가며 윗사람에게 예를 행하고 먼저 나가기를 기다린다. 하계서인은 일일이 예를 행하지 않고, 다만 유사와 고직, 사령, 영수, 영장 등이 문밖 길가에 순서대로 서 있다가 祇送한 후 각기 순서대로 귀가한다. 이상과 같이 강회에서도 상하질서를 엄연하게 구분하고 있음이 나타난다.

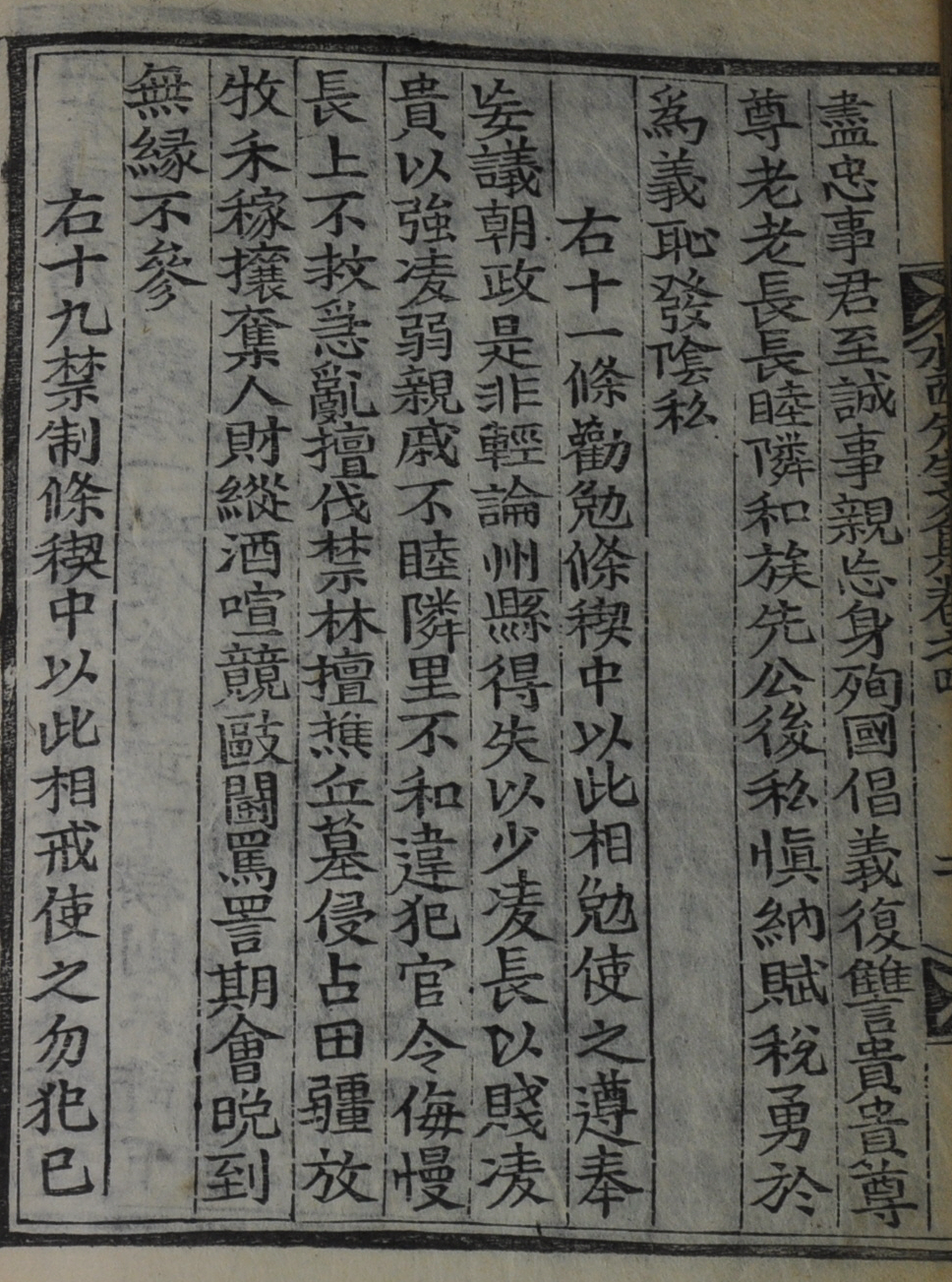

洞稧讀法文은 정탁의 문집인 『藥圃先生文集』에서 확인되는 「高坪洞契更定約文」과 동일하다. 勸勉條 11조와 禁制條 18조로 구성되어 있는데, 일반적인 향약처럼 德業相勸, 過失相規, 禮俗相交, 患難相恤의 4대강령을 바탕으로 세부조항을 나열해 놓지 않았다. 시의에 따른 속례에 맞추어 권면조와 금제조로 나누어 구성했다는 특징을 가지고 있으며 그 내용에 있어서도 일반적인 향약에서 찾아 볼 수 없는 것이 있다. 우선 근면조의 ‘盡忠事君’, ‘忘身殉國’, ‘倡義復讐’, ‘先公後私’, ‘勇於爲義’는 임진왜란 직후 애국정신을 강조하는 사회적 분위기가 반영되어 있다. 한편, 금제조의 ‘妄議朝廷是非’, ‘輕論州縣得失’, ‘違犯官令’의 규정은 임진왜란 이전 鄕規에서도 유사한 내용을 찾아 볼 수 있다. 자치적인 동약을 시행하기 위해서는 우선적으로 관권과의 원활한 관계가 유지되어야 했다. 즉 위와 같은 조항을 마련함으로써 미연에 관권과의 마찰을 피하려 했던 것이다. 그 외 권면조의 ‘愼納賦稅’와 금제조의 ‘擅伐禁林’, ‘侵占田疆’, ‘攘奪人財’ 등은 전란 이후 각종 국가규제의 문란과 혼란을 차단하고, 원활한 향촌복구를 이루기 위해 제정해 놓은 규정이다.

권면조와 금제조의 규정 다음에는 약조 위반시 처벌 조항이 나타나 있다. 먼저 일반적인 향약과 마찬가지로 講會하는 날에 약임이 약조를 읽으며 약원들을 申明하고 장부를 만들어 약조 위반자를 기록하였다. 그리고 그 경중에 따라 논벌하고, 죄질이 무거운 자는 黜約했다고 한다. 이어서 下契庶人, 즉 동약에 참여한 하층민에 대한 처벌 규정이 나열되어 있다. 이들에 대한 규찰은 해당 隊의 領首가 맡는다고 나타나 있다. 하계 구성원으로 규정 위반자에 대해서는 酒罰을 내리는데 죄질이 무거우면 下契有司가 上契有司에게 알려 처벌했다고 하며, 만약 매우 큰 죄이면 관청에 알리고 黜約 했다고 한다. 상계를 통해 하계가 통제되는 일면이 나타난다. 이상과 같이 하계에 대한 처벌 규정은 전란 직후 확산되기 시작한 상하합계의 성격을 확인 할 수 있게 해준다.

마지막의 洞稧更定約文跋 역시, 정탁이 작성한 『藥圃先生文集』 수록 「高坪洞契更定約文」의 書約條後를 거의 그대로 옮겨 놓은 것이다. 이는 俗例를 반영한 동약의 의의를 강조한 글이다. 예천 고평동에서 제정되었던 정탁의 경정약문이 時宜에 따라 속례를 많이 참고하였고, 박선장 역시 정탁의 약문을 많이 참용하였기에 書約條後를 수록해 놓았다. 정탁의 글을 그대로 수록함으로써 경정약문 제정의 의의를 대신하고 있는 것이다.

洞稧更定約文跋은 고평동계 약문이 속례를 많이 참작하였기에 전통적인 朱子增損呂氏鄕約의 체제와는 규정과 운영면에서 많은 차이가 있었고, 이에 洞里의 한 사람이 정탁에게 이의를 제기하자 속례를 참작한 연유를 설명하는 내용으로 이루어져 있다. 이에 따르면, 동리의 한 사람이 정탁에게 “紫陽朱夫子가 참정한 藍田呂氏鄕約은 綱目이 크게 세밀하고 찬연히 갖추어져 있어 一言一字라도 마땅히 增損하지 못할 것인데, 公은 이를 하나같이 따르지 않고 이같이 輕重에 따라 取舍함이 있는가? 짐짓 그 대강만을 들어 말한 즉, 呂氏舊條의 德業元叚가 빠지고 禮俗儀節은 과반이 누락되어 있으며, 約會의 절목은 싣지 않고 간혹 俗例를 많이 모아 실고 있으며, 約正을 有司라는 이름으로 바꾸고 매달 모여 교체하는 것을 봄과 가을 두 번으로 고쳐 정하니 이는 진실로 이해하기 어렵다.”고 했다. 이에 정탁은 “君의 말이 옳으니 내 어찌 비난하리오. 다만 옛날과 지금의 다름이 마땅하고 풍속이 오히려 서로 다르며, 쉽고 어려움의 殊勢가 갈수록 더함이 오직 이것뿐이 아니다. 나라 안팎으로 새로이 큰 난리를 겪어 인심이 붕괴하고 풍속이 丕變한 이때에 하나같이 古式만 따라 그와 같이 이룰 것을 책망한 즉, 막혀 통하기 어려워 壓苦怠倦케 되어 오래토록 유지하지 못할 우려가 있을 수 있다. 이에 먼저 풍속에 익숙한 바를 들어 백성들에게 편리하게 정하고 遵率하기에 이롭게 하여 永久히 교체하지 않게 하는 것만 같지 못할 것이다. 이것이 진실로 先賢遺意를 敬奉하는 것이다.”고 했다.

이는 古來의 俗例를 따라 동약을 제정하게 된 연유를 설명해 놓은 것이다. 약문에 여씨향약이 제대로 반영되어 있지 않았다고 했는데, 정탁의 약문에는 특히 德業相勸의 조항과 過失相規의 절반 정도가 빠져 있다고 했다. 각종 의례 역시 크게 생략되고 약임의 명칭도 같지 않다는 것이다. 정탁은 여씨향약을 일방적으로 따르기보다 俗例를 크게 반영한 것은 전란으로 인해 인심이 무너지고 있는 상황에서, 여씨향약의 제 규정을 지킬 것만 주장하면 오히려 민들의 고통이 더해질 것이라는 우려가 있기 때문에 따르기 쉽게 하기 위해서라 하였다. 원활한 향촌복구를 위해서는 우리의 전통적인 것과의 습합이 필요했던 것이다. 이는 곧 실질적인 사족 중심의 향촌지배질서의 복구와 직결되는 문제이다. 박선장도 위와 같이 정탁과 동일한 의도를 가지고 약문을 제정하였던 것이다.

[자료적 가치]

임진왜란 직후 동약 제정의 추이를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 향약 보급 이후 재지사족들은 거주지와 인근의 동리를 단위로 동약을 시행해 나갔는데, 이들은 동약을 바탕으로 지역 내 일족 간 결속력을 다지고 거주지 인근 하층민 통제를 도모했었다. 이후 임진왜란으로 동약이 중지되자, 전란후 향촌복구와 더불어 혼란해진 지배질서를 바로잡을 새로운 동약 제정이 요구되었다. 이에 제정된 것이 이른바 上下合契이다. 동리의 하층민들은 향약 보급 이전부터 상부상조 성격의 공동조직을 운영해 왔는데, 이를 동약에 포함시킴으로써 원활한 향촌복구를 추진할 필요가 있었던 것이다. 이에 하층민을 공식적으로 동약에 포함시키는 상하합계를 결성되기에 이르렀다. 박선장의 동약은 1601년 인근 예천에서 새롭게 마련된 고평동계의 약문을 크게 참고하여 제정된 것으로, 上下合契가 확산되는 추이가 확인된다.