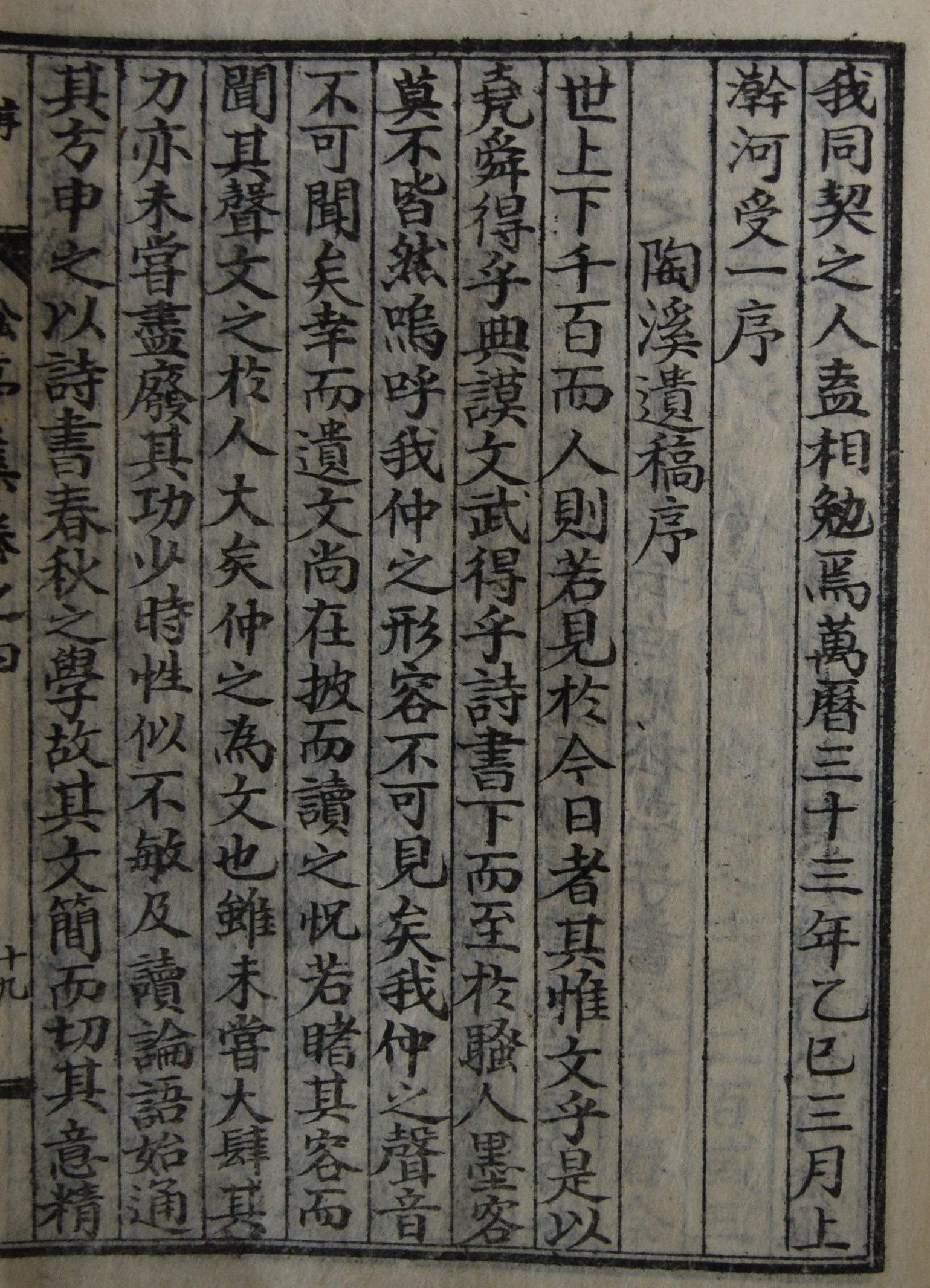

慶尙道晉州牧水谷洞 일대에서 시행되던 동약의 서문으로, 임진왜란으로 중지된 동약을 복구하는 과정에서 1605년 河受一이 작성

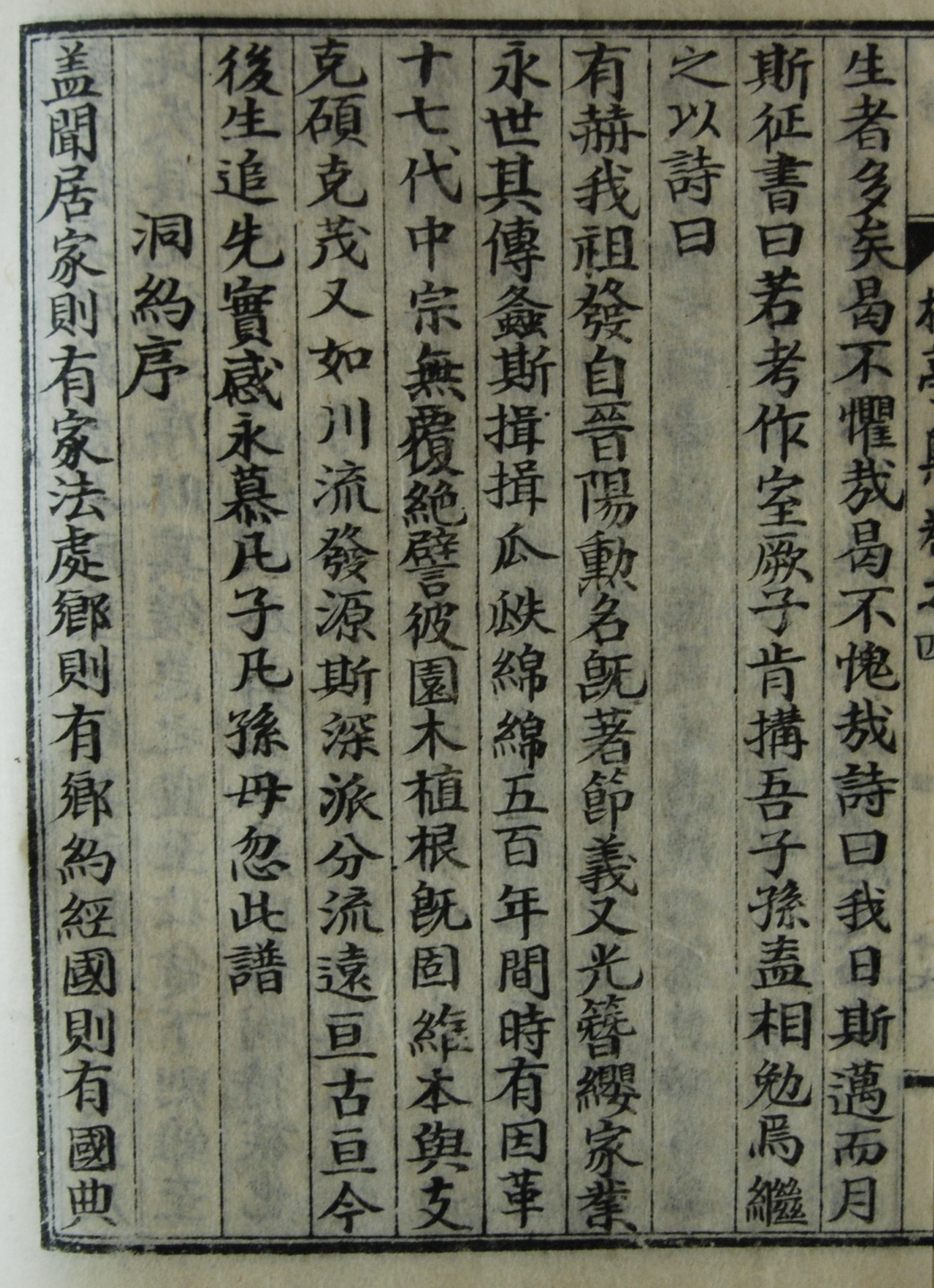

松亭集 二松亭先生文集 卷之四 序 洞約序松亭集 卷之四 十七

一 : 卷1 賦,詩, 卷2 詩 / 二 : 卷3 書,雜著,說,論, 卷4 序,記 / 三 : 卷5 記,跋,箋,頌,上樑文,祝文,祭文,通文,銘,墓碣誌銘, 附錄 / 四 : 續集

[내용 및 특징]

河受一이 서문을 작성한 동약은 慶尙道晉州牧水谷洞 일대에서 시행되던 향약인데, 이곳은 지금의 晉州市水谷面에 속하는 지역이다. 서문은 1605년 수곡동 출신의 문인인 河受一이 임진왜란으로 피폐해진 향촌사회를 복구하는 과정에서 작성하였다. 서문에는 수곡동에서 향약이 시행되었다 복구되기까지의 과정과 향약 시행의 명분 및 바람이 간략하게 언급되어 있다.

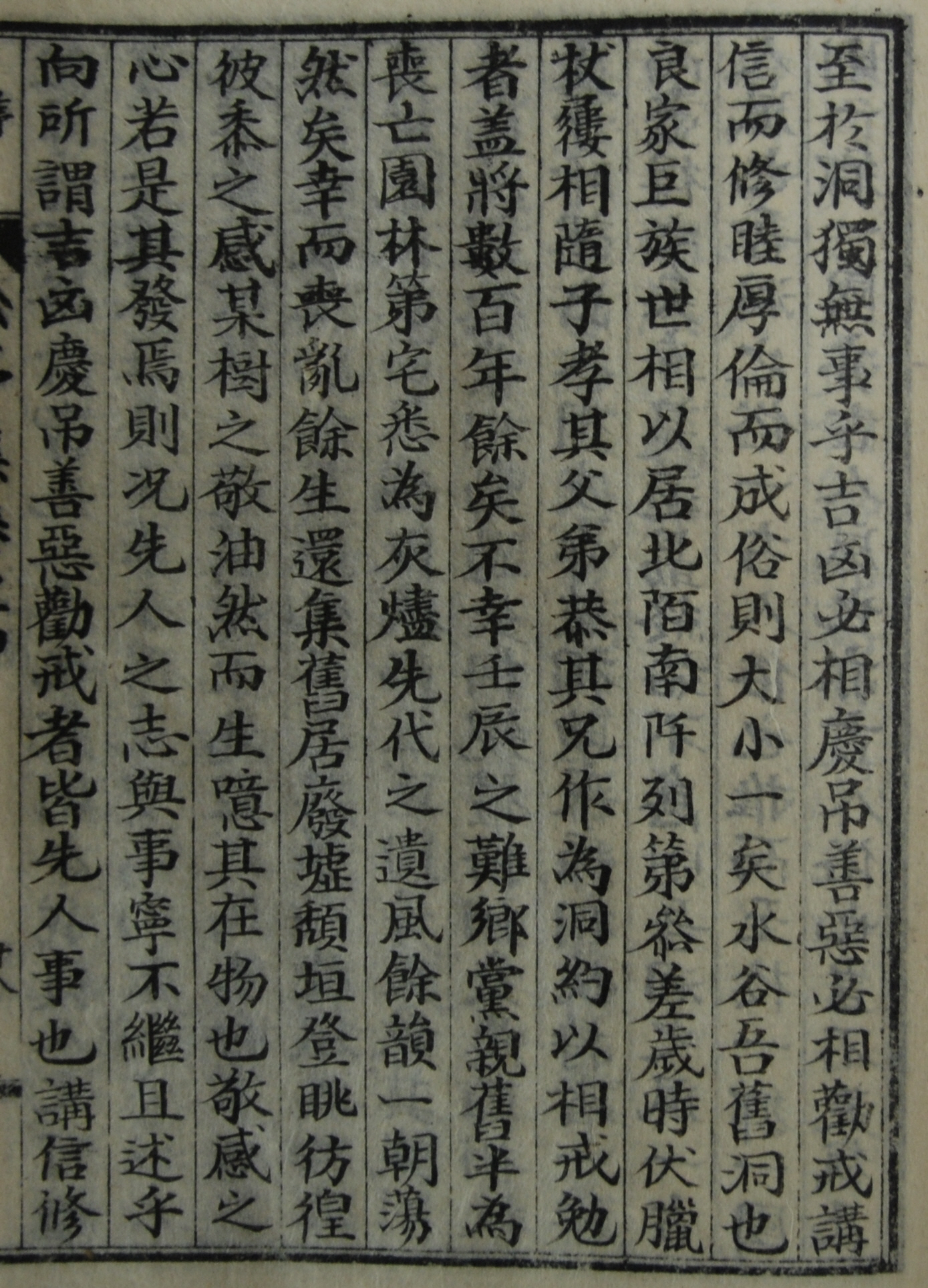

먼저 서문에는 가정에서는 家法, 고을에서는 鄕約, 나라에는 國典이 있으나 오로지 마을에는 이렇다 할 규약이 없다면서 길흉이 있을 때의 慶弔, 선행과 악행의 勸戒, 신의의 강습과 화목을 닦는 일, 윤리를 두텁게 하는 것과 풍속을 이루는 것은 크고 작은 것이나 하나라며, 마을에서의 규약 제정, 즉 향약 실시의 당위성을 언급하고 있다. 그래서 우리 水谷洞은 오래전부터 良家와 巨族이 서로 올망졸망 거주해 오며, 부모에게 효도하고 형제끼리 우애를 다지는 洞約을 제정하여 수백년 동안 勸勉해 왔다고 한다. 자발적으로 제정된 동리 규약의 유래가 오래되었음을 강조하고 있다.

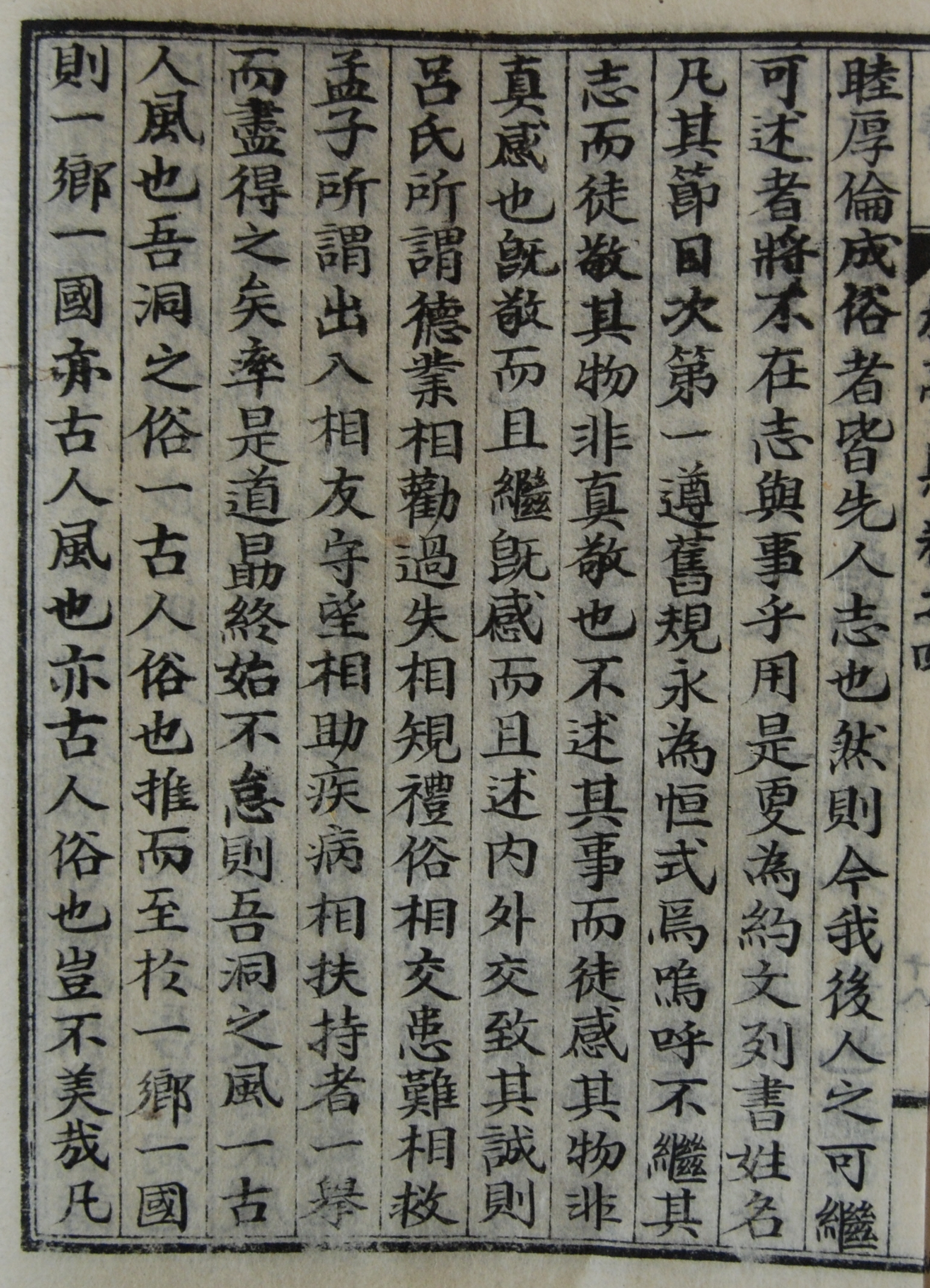

다음은 임진왜란으로 중지된 수곡동 동약의 복구 과정이 나타나 있다. 이에 따르면 임진왜란으로 鄕黨과 친구의 절반 이상이 죽거나 흩어졌으며, 園林과 第宅은 모두 화재로 불타 先代에서 내려오던 遺風이 하루아침에 없어지게 되었다고 한다. 진주 지역이 임진왜란의 격전지였던 만큼 향촌에서의 피해도 막심했던 것이다. 그러나 다행히 전란이 끝나게 되고 생존한 마을 사람들이 생환하여 마을을 복구하게 되었으며, 아울러 선대가 남긴 뜻과 일도 새롭게 마련하였다고 한다. 여기서 선대가 남긴 뜻은 신의의 강습과 화목을 닦는 일, 윤리를 두텁게 하는 것과 풍속을 이루는 것이며, 선대가 남긴 일은 길흉이 있을 때의 慶弔, 선행과 악행이 있을 때의 勸戒이다. 그 중에 가히 우리 후손들이 쓸 만한 것을 뽑아 다시 約文을 만들며 姓名을 列書하였으니, 무릇 그 節目이 舊規를 충실히 따른 것이라 평하였다. 향촌복구 과정에서 새롭게 동약이 마련되었으며, 약원들의 성명을 기록한 洞案도 함께 작성되었음을 알 수 있다.

서문 마지막에는 동약의 복구가 과거 北宋의 呂氏兄弟가 제정한 鄕約의 四大綱領, 즉 德業相勸, 過失相規, 禮俗相交, 患難相恤의 뜻을 잇는 것이며, 孟子가 말한 ‘出入相友 守望相助 疾病相扶持(출입함에 동반하게 하며 방비함에 서로 돕고 질병에 서로 도와 붙들게 한다)’라는 것과 같다며 그 의의를 말하였다. 수곡동 동약이 고대로부터 이어오던 향촌자치 규범의 전통을 계승한 것이란 뜻이다. 그러면서 동약을 힘써 지키고 게을리 하지 말 것이며, 이것이 옛 사람들의 풍속이니 잘 계승할 것을 바라면서 서문을 마치고 있다.

[자료적 가치]

임진왜란 직후인 17세기 초반 진주 지역 재지사족들의 향촌 복구 양상과 향약 시행의 추이를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 진주 지역은 임진왜란 당시 격전지로 향촌 피해가 극심했던 곳으로, 전란으로 인해 舊來로 실시되어 오던 각 고을의 洞約이 중지된 상태였다. 동약은 성리학적 생활규범을 바탕으로 재지사족들의 향촌지배의 이념적 명분을 제공해 주던 규약이었다. 하수일에 의해 서문이 작성된 수곡동 동약 역시, 전란 후 향촌복구와 더불어 새롭게 마련된 것으로, 전란으로 어수선해진 향촌질서를 동약을 매개로 사족중심의 지배체제로 환원하려는 의도가 반영되어 있다.

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『晉陽郡史』, 晉陽郡史編纂委員會, 晉陽郡, 1991

『松亭集』, 河受一, 民族文化推進會 編, 1991

『17~18세기 南冥學의 繼承과 發展』, 金俊亨, 경상대학교 경남문화연구원, 南冥學硏究院, 2008

이광우