慶尙道晉州牧白也洞에서 실시되던 향약의 명부 발문으로, 임진왜란으로 기존의 洞案이 소실되자 1603년 金大鳴이 새롭게 복구하면서 작성

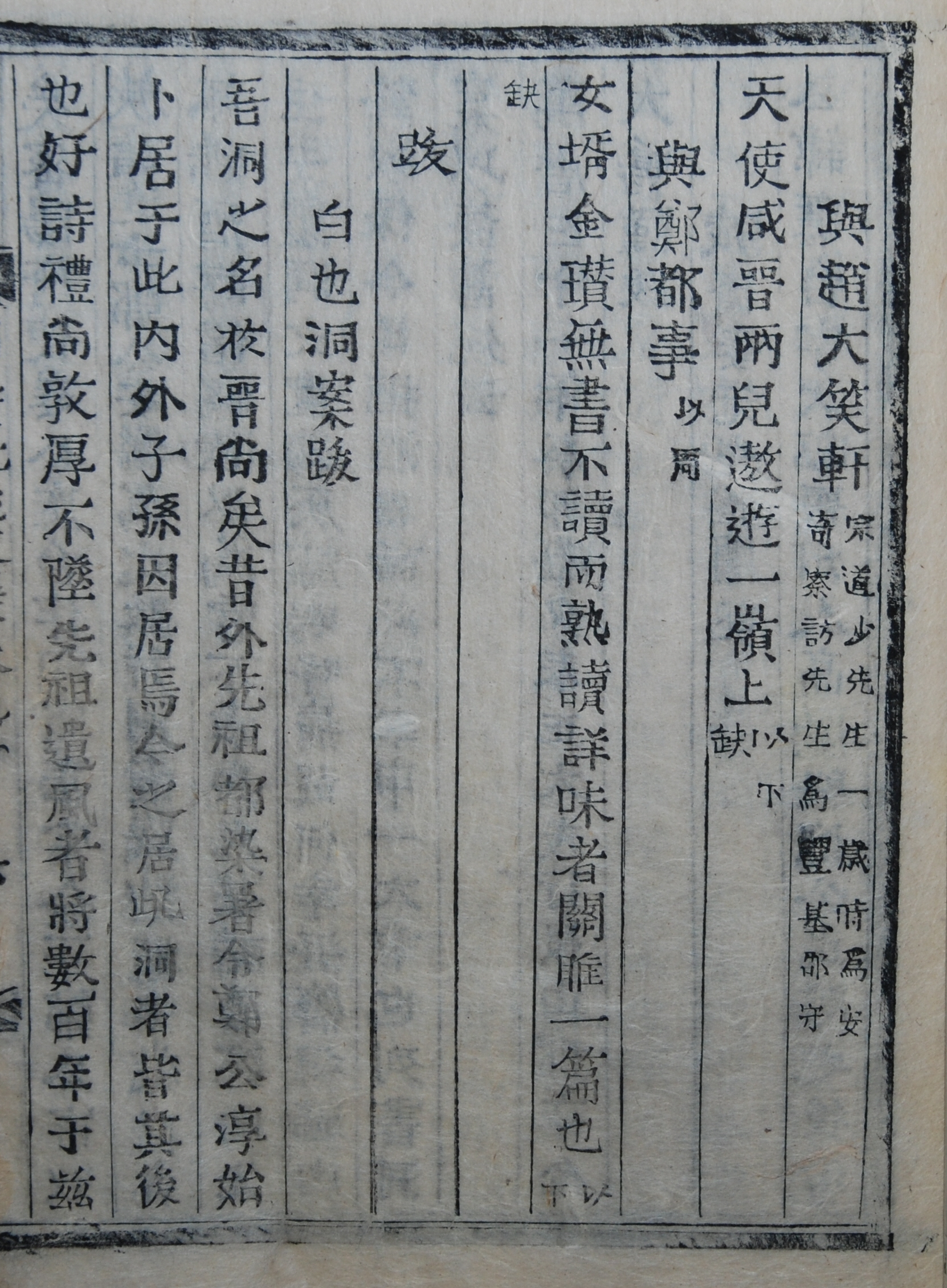

白巖集 單白巖先生文集 卷之一 跋 白也洞案跋白巖先生文集 卷之一 六

卷1, 卷2 附錄

[내용 및 특징]

16세기 이후 지방의 지배계층으로 자리 잡은 재지사족들은 향약의 생활규범을 명분으로 그들 중심의 향촌지배질서를 확립하려 하였다. 이에 16세기 중반 이후 고을 단위 또는 洞里 단위의 향약 시행이 전국적으로 확산되었다. 16세기 중반 이후 경상도진주에서도 각 동리별 향약 시행이 확산되는데, 白也洞에서 실시된 향약도 그 중 하나이다. 백야동은 지금의 慶尙南道晉州市寺奉面武村里의 中村 일대에 형성된 동리이며, 본 발문을 작성한 金大鳴이 출생한 곳이다. 하지만 백야동 향약은 임진왜란으로 約員 명부인 洞案이 소실되는 등 향촌피폐와 더불어 중단되고 말았다. 전란이 끝나자 백야동 출신의 사족들은 향촌 복구와 더불어 향약 동안을 새롭게 작성하였는데, 「白也洞案跋」은 그 과정에서 작성된 것이다. 한편, 「白也洞案跋」은 작성자인 김대명의 문집인 『白巖集』뿐만 아니라, 邑誌인 『晉陽誌』에도 수록되어 있다. 발문의 대략적인 내용은 다음과 같다.

우리 마을의 이름은 晉州에서 유래된 것이다. 옛적 外先祖 都染署令鄭淳 공께서 처음 이곳에 정착한 후 내외의 자손들이 여기에 거주하게 되었다. 지금 이 마을에 거주하는 이들은 모두 이들의 후예들로 詩와 禮를 좋아하고 敦厚함을 숭상하여 선조들의 유풍을 실추시키지 않으며, 수백 년간 지금까지 이어 오고 있다. 密陽府使姜應台 공이 洞憲을 짓고, 奉常僉正鄭密 공이 그 족보를 敍하였으며, 進士 鄭安 공이 이를 이어 跋文을 쓰고 아울러 洞案을 識하였다. 그리고 이것을 여러 궤에 보관해 왔다. 歲時 때에는 각기 닭과 술을 준비하여 신의를 다짐하고 화목을 닦았으며, 해마다 이를 常禮로 하였다. 불행히 병화가 매우 심하여 姜, 鄭 두 선생이 손수 쓰신 洞文이 모두 불타 재가 되었으니, 슬프고 애석한 일이다. 다행히 우리들이 凶鋒을 피하고 목숨을 보존하게 되어, 지금에 술잔을 서로 기울이고 이야기를 나누니 불행 중 큰 다행이라 할 수 있다. 그러기에 동안에 차례대로 써서 옛 규약을 복구한다. 萬曆 31년 癸酉(1603) 燈夕에 奉正大夫 行 鳳山郡守金大鳴이 삼가 跋한다.

[자료적 가치]

임진왜란 직후 재지사족들의 향촌 복구 양상과 향약 시행의 추이를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 경상도진주는 임진왜란 당시 가장 치열했던 격전지였다. 따라서 당시 재지사족들에게 있어 가장 시급한 과제는 전란으로 피폐해진 향촌사회의 복구였다. 그 과정에서 시도 된 것 하나가 전란으로 무너진 향약 조직의 복구와 정비였다. 16세기 중엽 이래 향약은 재지사족들의 향촌지배에 대한 이념적 명분을 제공하였기 때문이다. 김대명을 비롯한 백야동의 사족들도 임진왜란으로 소실된 동안을 복구하여, 전란 후 어수선해진 향촌 내 지배질서를 정립하려 했던 것이다.

『白巖集』, 金大鳴,

『晉陽誌』,

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『晉陽郡史』, 晉陽郡史編纂委員會, 晉陽郡, 1991

『17~18세기 南冥學의 繼承과 發展』, 金俊亨, 경상대학교 경남문화연구원, 南冥學硏究院, 2008

이광우