경상도진주목원당동에서 李瀞이 河沆, 柳應斗, 姜源과 더불어 제정한 洞約文으로, 임진왜란이 끝난 후 기존에 시행되었던 동약을 복구하면서 1601년 이정이 작성

茅村先生文集茅村先生文集 卷之二 雜著 元塘洞約文茅村先生文集 卷之二 二十二

1책 : 序, 目錄, 卷1 賦・詩, 卷2 書・祭文・序・雜著・家狀 / 2책 : 卷3 附錄, 卷4 附錄, 卷5 附錄

[내용 및 특징]

16세기 이후 재지사족들은 거주지인 동리를 중심으로 洞約을 실시해나가며, 향촌교화와 더불어 사족 중심의 향촌지배질서를 유지해 나갔다. 임진왜란으로 시행이 중단되기도 했으나, 동약은 향촌 복구와 더불어 17세기 전후해서 새롭게 제정되기 시작하였다. 경상도진주목의 元塘洞 일대의 사족들도 전란으로 중단된 元塘洞約을 시대적 상황에 맞추어 새롭게 마련하였다. 원당동은 지금의 진주시수곡면 일대에 있었던 동리로 元塘洞約文을 제정했던 李瀞 등이 거주했던 곳이다. 원당동에는 載寧李氏를 비롯하여 晉州河氏, 晉州柳氏 등이 오랜 기간 동안 혼인관계를 맺으며 세거해 오고 있으며, 이들에 의해 동약 제정이 주도되었다. 1601년 원당동약문은 李瀞에 의해 새롭게 만들어진 것이다.

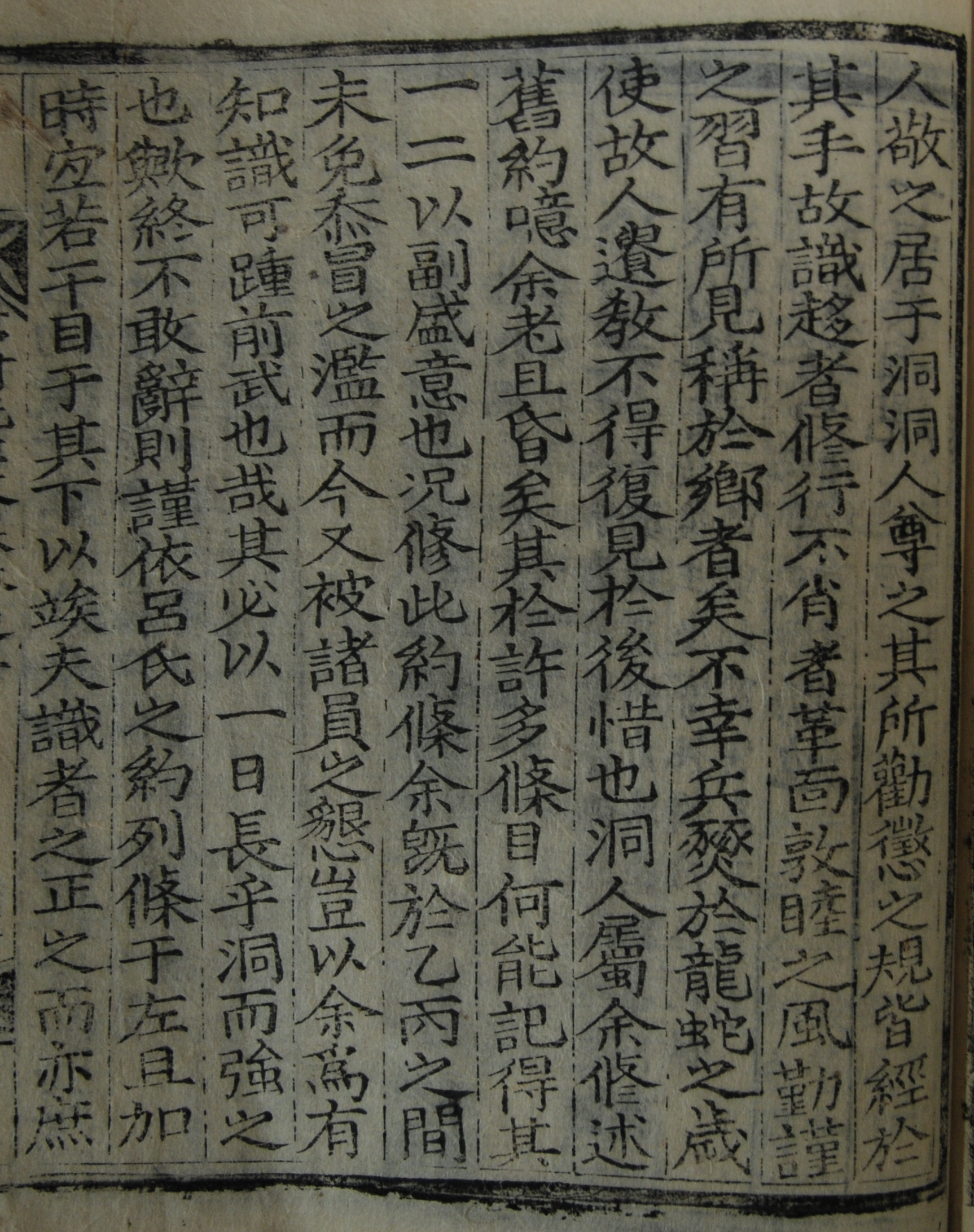

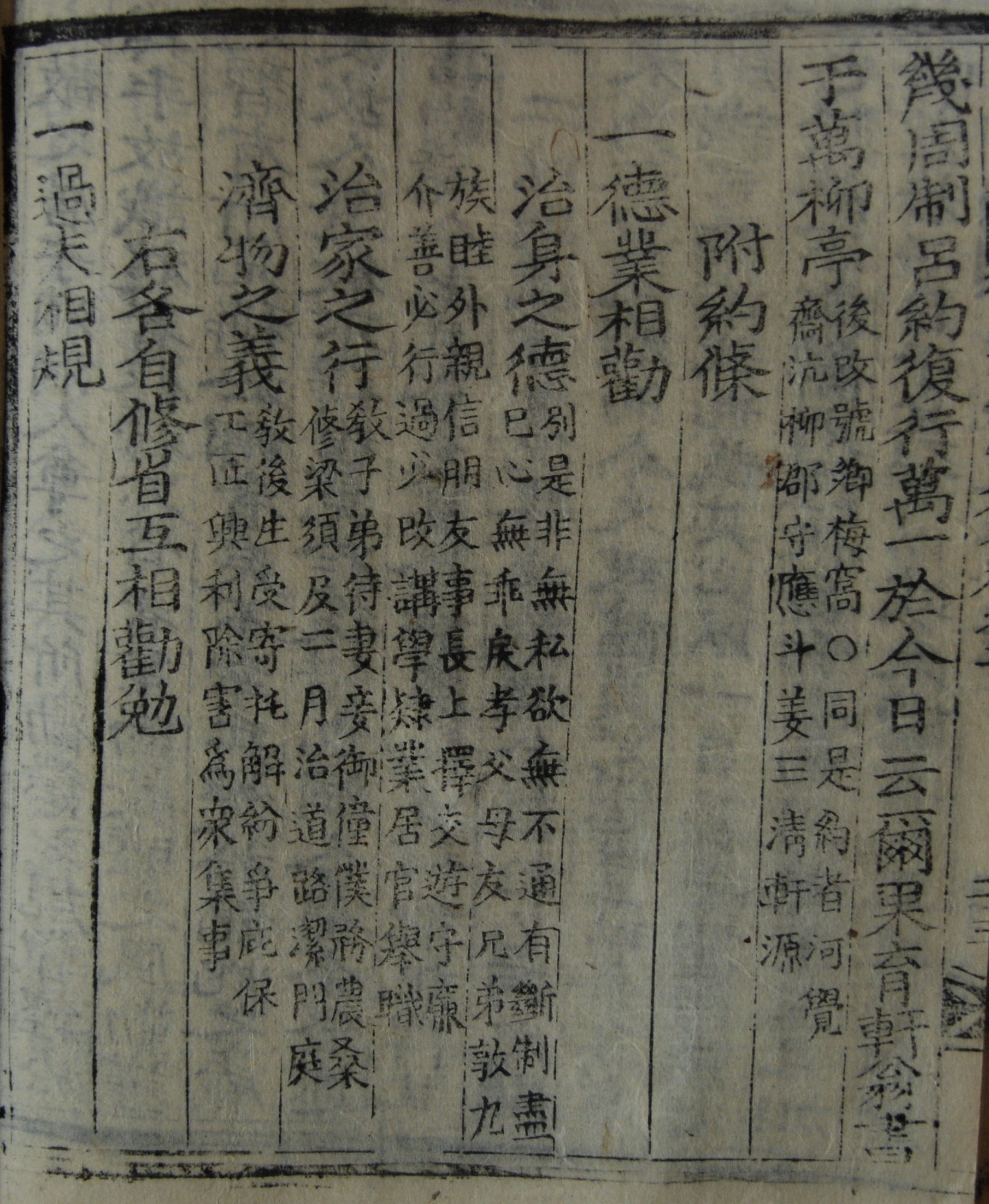

원당동약문에는 먼저 동약을 새롭게 제정하는 의의와 과정이 언급되어 있으며, 이어 約條가 부기되어 있다. 이에 따르면 고대에서부터 禮와 刑으로 백성들을 다스려왔기에 周나라 제도에 三物과 八刑이 있었으며, 近古에는 呂氏鄕約이 만들어지게 되었다고 한다. 이에 원당동에서도 여씨향약을 계승한 동약이 제정되어 왔으나 임진왜란으로 중단이 되었고, 이에 舊約을 참고하여 지금의 동약을 만들었으며 그 약조를 부기한다고 했다. 그리고 동약이 잘 지켜져 周制와 여씨향약이 復行되기를 바라고 있다. 그리고 이 글은 후일 鄕梅窩로 이름이 바뀌는 원당동의 정자 萬柳亭에서 쓴 것이며, 河沆, 柳應斗, 姜源과 함께 만든 동약이라고 세주해 놓았다.

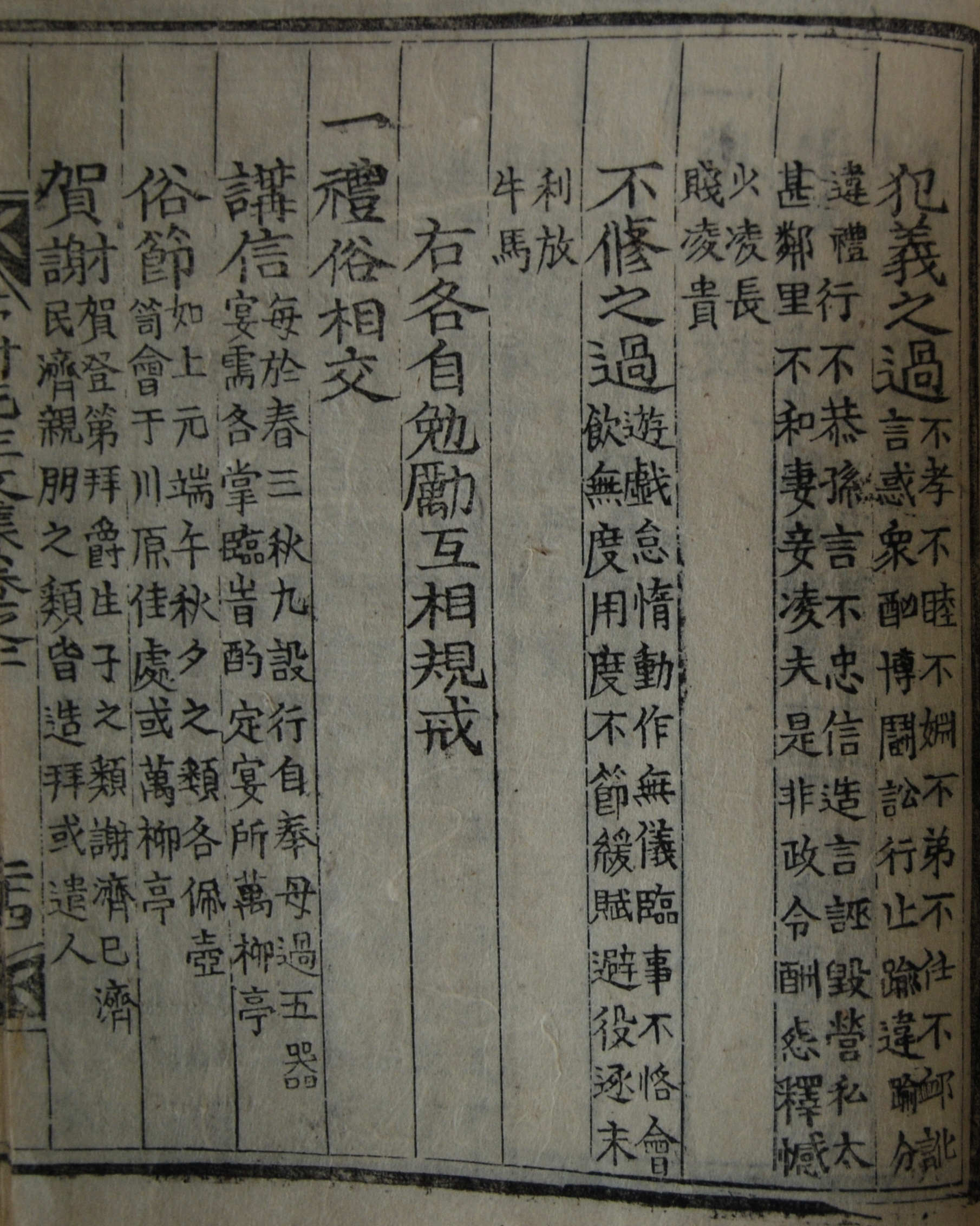

부기된 약조는 향약의 사대강령인 德業相勸, 過失相規, 禮俗相交, 患難相救로 나누고 세부 규정들을 나열해 놓았다. 먼저 덕업상권은 자신을 다스리는 德, 집안을 다스리는 방법, 濟物하는 의리에 대해 언급하고 각자 닦고 서로 권면하기를 바라고 있다. 과실상규에서는 의를 범하는 과오, 스스로 닦지 않는 과오를 나열해 놓고 역시 각자 서로 힘쓰기를 권장하고 서로 規戒하기를 바라고 있으며, 예속상교에서는 講信, 俗節, 賀謝, 慰餞, 嫁娶, 喪葬을 당했을 때 지켜야 하는 기본적인 도리와 상호 扶助하는 규정이 있으며, 遺略하지 말기를 당부하였다. 마지막 환난상구는 水火, 盜賊, 疾病, 孤弱, 誣枉, 貧乏의 화를 당했을 때의 상구 규정이다. 그리고 이상의 규정들을 지키지 않았을 경우 上中下로 나누어 처벌하는 조항을 부기하였다.

[자료적 가치]

임진왜란 직후 동약 시행의 동향을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 16세기 중반 이후 사족들은 거주지를 중심으로 동약을 시행하였다. 임진왜란 이후에는 전란으로 중단된 동약이 다시 제정되기도 하였다. 원당동의 동약도 전란으로 중지되었다가 이곳에 세거하고 있던 재령이씨, 진주하씨, 진주류씨 등의 사족 가문에 의해 새롭게 마련된 것이다.

『南冥門徒 德川及門諸賢集』, 韓國學文獻硏究所, 亞細亞文化社, 1982

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『晉陽郡史』, 晉陽郡史編纂委員會, 晉陽郡, 1991

『17~18세기 南冥學의 繼承과 發展』, 金俊亨, 경상대학교 경남문화연구원, 南冥學硏究院, 2008

이광우