[내용 및 특징]

族契는 혈연과 혼인을 매개로 조직된 공동체 조직이다. 조선시대 족계는 상부상조와 상호규제를 통해 사족들 간의 결속력 다지고 향촌에서의 지위를 유지하기 위한 목적으로 결성되었었다. 이러한 契 조직은 舊來로 존재해 왔는데, 16세기 이후 사림 세력에 의한 향약 보급이 활발해지면서 향약의 제 규정과 접목되어 실시되는 경우가 많았다. 1601년 重修된 仁同張氏의 족계도 성리학적 생활규범인 향약의 제 규정이 반영되어 있다.

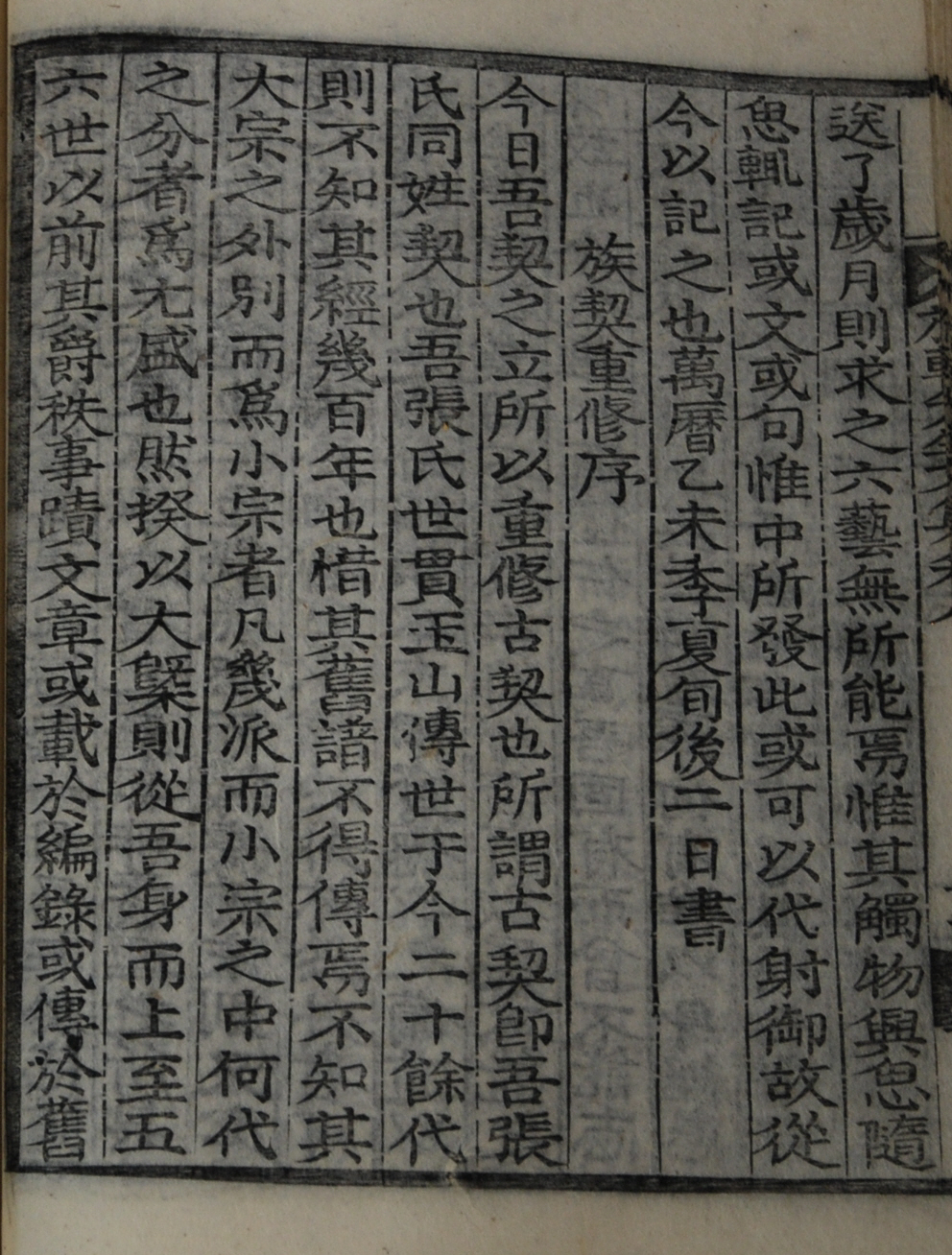

본 자료는 1601년 인동장씨의 족계가 중수될 때 작성된 서문으로, 인동장씨 출신의 대표적인 유학자 張顯光가 작성하였다. 그의 연보에 따르면, 辛丑年 松亭洞에 우거하면서 족계의 제 규정을 제정했다고 나타난다. 송정동은 그의 본관지인 仁同縣으로 지금의 경상북도구미시이다. 당시 장현광이 우거한 송정동의 저택은 1601년 족계 중수시 有司를 역임했던 張乃範의 저택이다. 서문에는 족계 결성 때부터 중수 때까지의 연혁과 계원들에 대한 당부가 주로 언급되어 있다. 그리고 서문 다음에는 26개조의 약조를 부기하였다.

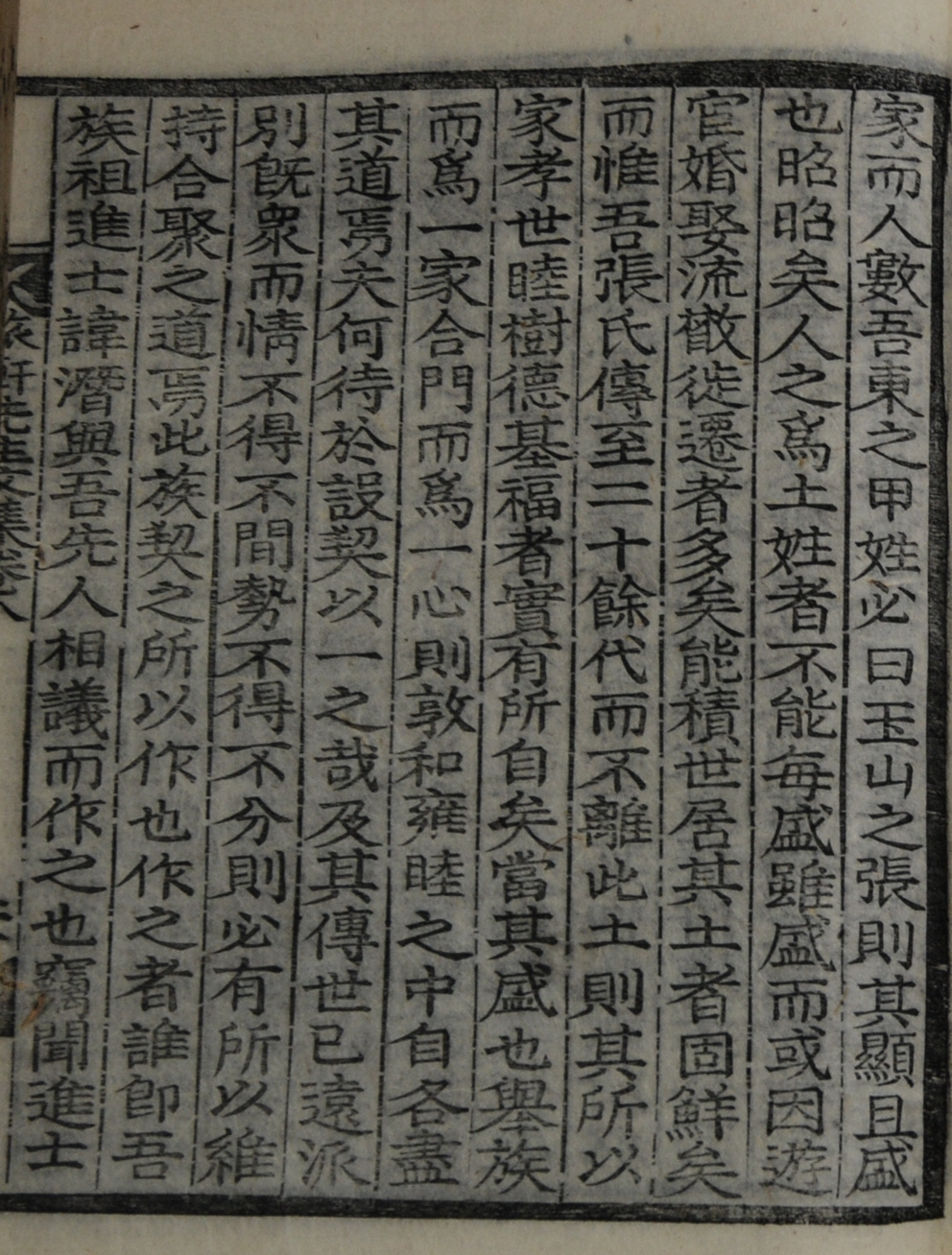

서문은 크게 두 부분으로 나누어 살펴 볼 수 있는데, 서문 전반부는 최초의 족계 결성 목적과 과정이 언급되어 있다. 이에 따르면 먼저 지금의 계가 옛날의 계를 중수한 것이라고 밝히고 있으며, 그 계는 同姓契라 하였다. 이어 우리 張씨의 관향을 玉山이라 하였는데, 옥산은 인동의 별칭이다. 장현광은 인동장씨가 20여대 수백 년간 이어져 왔지만, 애석하게 舊譜가 전하지 않아 小宗이 몇 갈래이며 어느 분파가 번성했는지 모른다고 아쉬워하였다. 다만 5~6대에 걸쳐 官爵과 品階를 얻거나 文章이 뛰어난 인사가 배출되어, 인동장씨가 우리나라의 甲族으로 꼽히고 있음을 자부하고 있다. 이렇게 가문이 번성하였기에 처음에는 契가 필요 없었으나, 세대가 멀어지고 분파가 많아짐에 따라 宗族의 계가 결성되었다며, 최초 결성 목적을 밝히고 있다. 그리고 이때 계의 결성을 주도했던 인물이 族祖 進士公과 장현광 자신의 선친이라 하였다. 여기서 진사공은 趙光祖의 문인이었던 張潛이며, 장현광의 선친은 張烈이다. 장렬은 장잠에게 袒免의 조카가 되는데, 이 둘은 志氣와 취미가 깊이 서로 합함이 있었기에 함께 계를 결성한 것이라 하였다. 정확한 족계 결성연도는 알 수 없으나 장렬과 장잠의 생몰연대로 보아 장잠의 몰년인 1552년 이전으로 생각된다. 16세기 중엽은 향촌사회에 사림 주도로 향약보급이 시작되던 시기로, 재지사족들은 향약 규정을 매개로 고을 단위의 鄕規, 거주지 단위의 洞契, 일족 단위의 族契를 제정해 나갔었다. 장잠과 장렬에 의해 결성된 족계는 他姓의 참여를 배제하고, 종족 간의 화목을 다지고 相扶相助하기 위해 운영되었다고 한다. 한창 번성하였을 때 契員은 30인 정도였으며, 매월 초하루와 보름에 어린이들에게 講學하는 형태로 운영되었다고 짤막하게 밝히고 있다. 그러면서 비록 장씨가 아니라도 外孫의 경우 원하는 자에 한해 入契를 허락한다고 하였다.

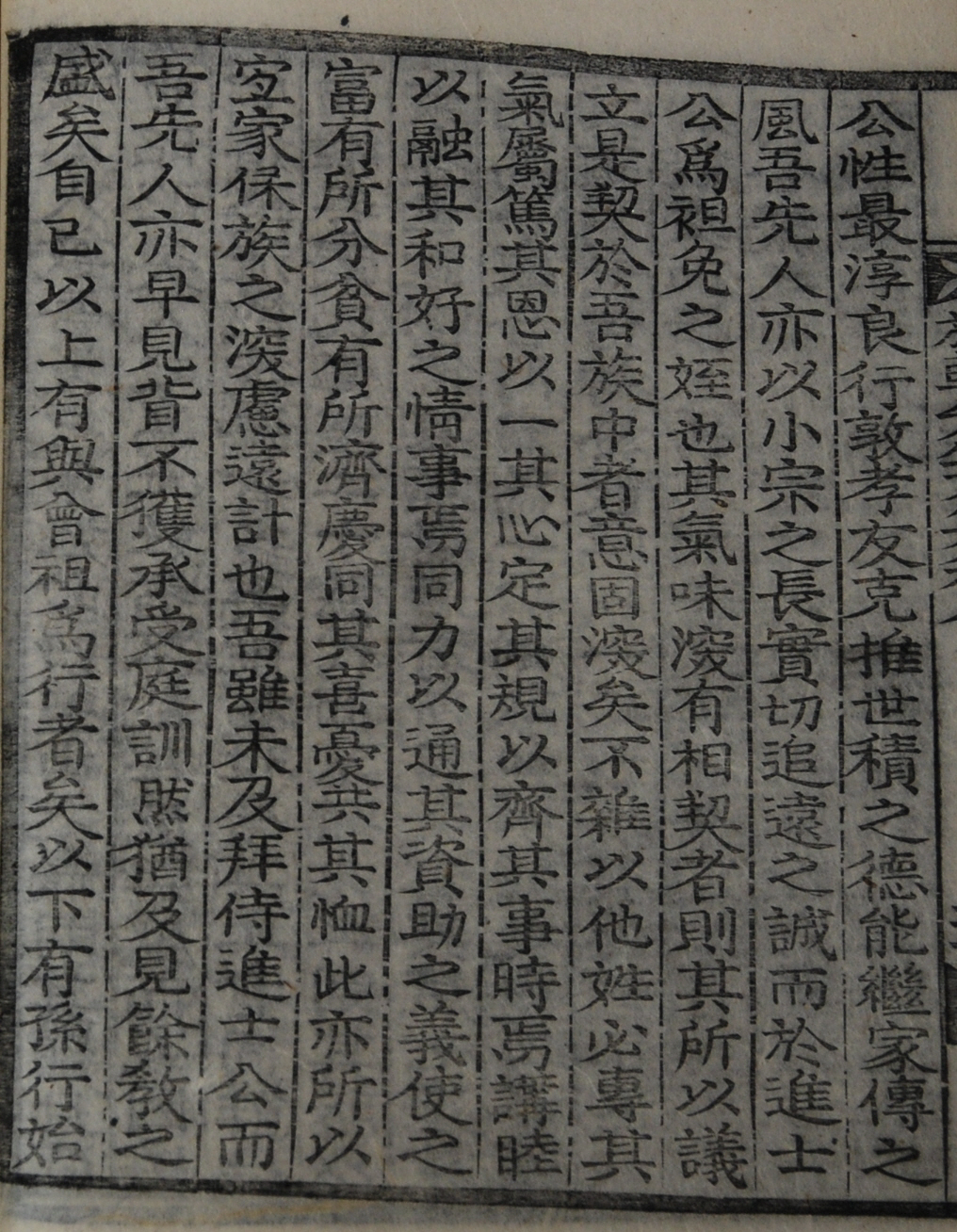

서문 후반부에는 족계의 쇠퇴와 중수 과정 및 계원들에 대한 당부가 언급되어 있다. 이에 따르면 16세기 중반에 결성되었던 족계는 임진왜란을 거치면서 사실상 廢해졌다고 한다. 임진년(1592)과 계사년(1593)의 난리를 겪는 동안 집안이 패망하는 바람에 남아 있는 어른은 10명 미만, 어린이는 겨우 6~7명 정도이며, 모두 衣食이 부족한 상태라 하였다. 그런 가운데 전란이 끝나고 明나라 군사가 돌아가 부역의 부담이 줄어들었고, 생업에 다소 여유가 생기니 선대의 뜻을 계승하고자 다시 족계를 중수하게 되었다고 한다. 임진왜란 직후 각 지역의 재지사족들은 향촌복구와 아울러 향약 및 각종 계 조직을 제정 또는 중수함으로써 전란으로 문란해진 향촌지배질서 확립을 도모해가던 추세였다. 장현광의 족계 중수 또한 전란으로 피폐해진 향촌사회 복구와 맞물려서 진행되었던 것이다. 장현광은 족계 중수에 앞서 일족 어른들의 동의를 구했다고 한다. 그리고 장씨 성을 가진 인물이 얼마 되지 않아 족계의 규모를 늘리기 위해, 외척으로서 연계가 되거나 혹은 친함을 맺고 義를 합한 자로 타지에 거주하는 인물도 入契를 허락한다고 하였다. 그리하여 마침내 책을 만들어 이름을 謄寫하고 규약을 정했으니, 모두 약간명이 등재되었다고 한다. 族案과 約條가 마련되어 있었음을 알 수 있다. 이어 여러 계원들에게 契의 의미를 되새기며, 선친의 뜻을 계승하여 족계를 잘 유지하기를 당부하였다. 그리고 말미에는 진사공의 손자 張光翰과 大宗孫 張乃範이 족계 중수시 有司를 맡았고, 契中의 여러 형제들이 부탁하여 이 글을 쓰게 되었다고 밝히며 서문을 마치고 있다.

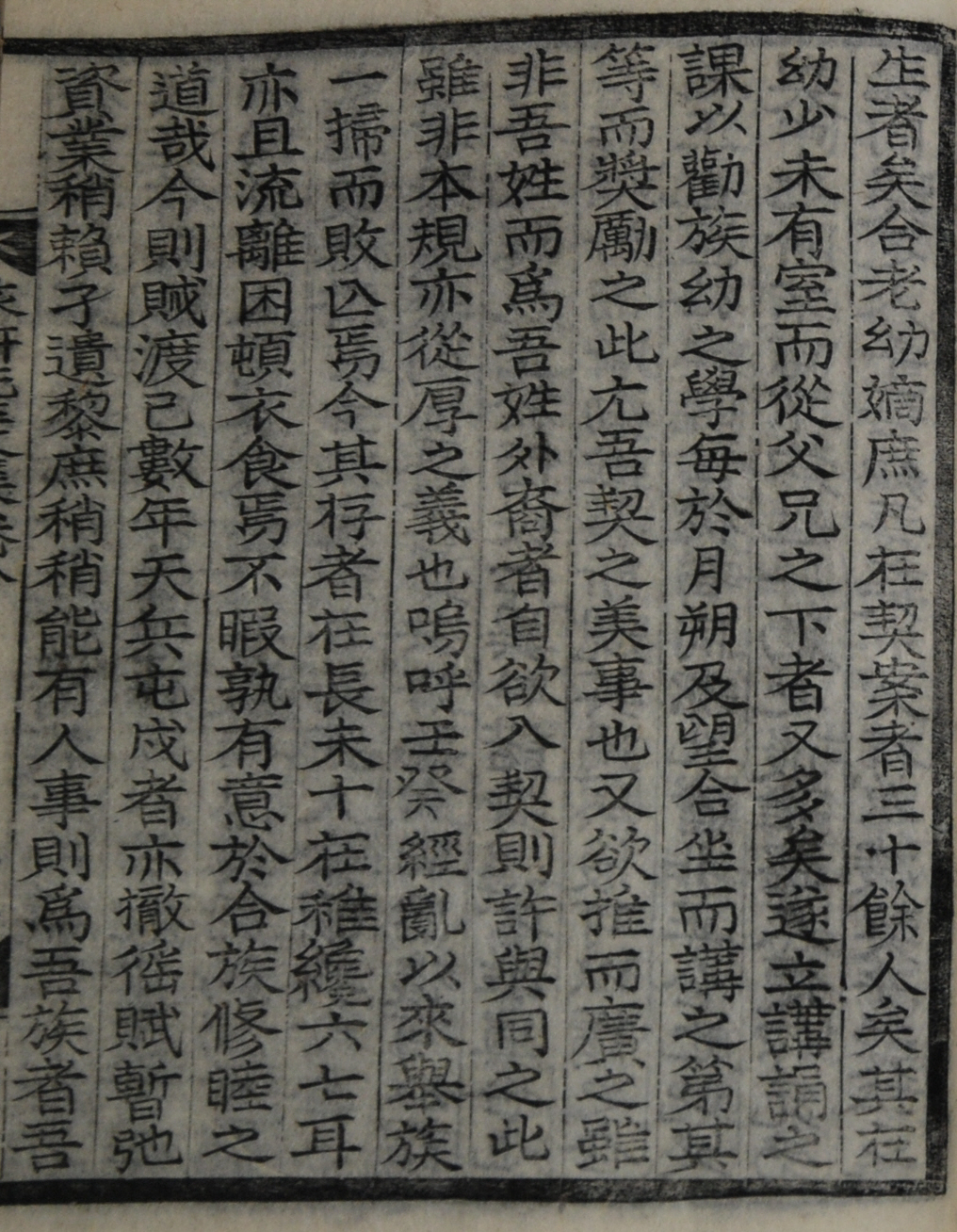

서문 다음에 부기된 족계의 약조는 모두 26개조이다. 약조는 구체적인 운영규정이 언급된 것이 아니라, 족계 운영과 관련하여 기본적인 운영지침을 언급하고 있는 정도이다. 약조에는 일족간의 결속력 강화와 상부상조와 관련된 것이 주류를 이룬다. 26개조 각 조항을 대략 간추리면 다음과 같다.

一, 계중에서 族譜를 깨끗이 써서 유사가 보관하고 전한다. 一, 계중의 사람들은 서로 사랑하고 한 집안 사람처럼 대한다. 一, 우리 계는 종족의 계이니 먼 조상을 추모하는 일을 게을리 하지 않는다. 4대가 지나면 사당에서 제사할 수 없으니, 省墓에 정성을 다해야 할 것이다. 하지만 지금 위치를 알고 있는 墳墓는 星州에 있는 7대 祖考와 6대 祖考 및 祖妣 정도이기 때문에, 해마다 한 번씩 제사를 지내되 유사가 주관한다. 同姓 중에 절반을 나누어 제물을 마련하여 정성을 다한다. 一, 유사를 정할 때에는 同姓 1인, 他姓 1인으로 한다. 一, 계원은 진실로 각자 삼가고 힘쓰고 반성하여 마땅히 해야 될 일만 해서 계중에 좋은 일만 있도록 한다. 一, 인륜과 관계되는 일은 각기 권면한다. 一, 백성들이 농사일에 전념하고 賦稅와 賦役에 충실히 하도록 권면한다. 一, 전란 이후 생업이 안정되어 풍년이 든다면, 농민들이 농사일을 게을리 할 수 있으니 부지런히 하기를 권면한다. 一, 예전처럼 초하루와 봄에 어린이들을 강학하지 못하더라도, 父兄들은 교육을 게을리 하지 않는다. 一, 농사와 공부를 부지런히 하지 않는 자는 계원이 모인 자리에서 유사가 꾸짖는다. 一, 송사를 일으켜 분쟁하지 않는다. 一, 계원이 잘못을 저지르면 가까인 있는 사람이 타이르고, 고치지 않으면 유사에게 고해 通文을 돌려 일제히 모이기 해서 꾸짖는다. 고치지 않으면 損徒하되 뉘우침이 있으면 다시 돌아오는 것을 허락한다. 一, 계원의 잘못을 꾸짖되 계 밖으로 누설되지 않게 한다. 一, 계원의 잘못만 책하되, 외부 사람의 잘못은 말하지 않는다. 一, 계원의 잘못을 외부에 말하려는 자가 있으면 반드시 말하여 못하게 하고, 말해주지 않는 자가 있으면 엄중히 처벌한다. 一, 官員의 善惡과 時政의 得失은 논하지 않는다. 다만 계원 중 억울함을 당하는 자가 있으면, 서로 구원한다. 一, 계원 중에 환난을 당하면 반드시 구하되, 도와주지 않는 자는 처벌한다. 一, 初喪을 당한 계원에게는 斂과 殯所의 도구를 부조하고, 장례할 때에는 무덤을 경영하는 부역을 도우며, 각종 물건을 돕는다. 一, 계원 중 男婚女嫁가 있으면 물건을 돕는다. 一, 세속에서는 계를 운영할 때 회수를 정하여 돕는데, 우리 계에서는 많고 적음을 따지는 세속의 계에 얽매이지 말고 한 사람에게 여러 번의 일이 있더라도 도와주되 경중을 의논하여 임한다. 一, 타 지방에 거주하는 종족 가운데 계에 들어오기를 원하는 자는 허락하되, 거두는 물건은 동일하게 하지 않는다. 또한 春秋講信을 하여 크게 의논할 일이 아니면 일일이 참석하기를 바라지 않는다. 一, 春秋講信은 봄과 가을에 날짜를 정하여 행하되, 사치스럽거나 취해서 예를 잃지 않는다. 一, 계원이 모일 때는 계중의 일만 의논하고 외간 일은 언급하지 않는다. 一, 出契를 원하는 자가 있으면 떳떳하게 유사에게 글로 바쳐 허락을 받는다. 동성 가운에 출계하는 자가 있어도, 이름을 제거하지 않고 다만 계의 일에 참여하지 못하게 한다.

이상과 같이 26개조는 구체적인 운영규정 보다는 일종의 운영지침이라 할 수 있다. 또한 명확하게 향약 규정을 언급하고 있지 않지만, 대략적으로 향약의 4대강령을 따르고 있음이 확인된다. 향약처럼 春秋講信禮를 시행하며, 과실을 저지른 자의 경우 유사 주관 하에 책임을 묻는다고 나타나 있기 때문이다.

[자료적 가치]

임진왜란 이후 향촌사회 복구와 맞물려 향약, 계 등의 조직을 통해 사족중심의 향촌지배질서를 유지하려는 당대 사족들의 동향이 확인되는 자료이다. 인동장씨가 족계를 중수한 것은 전란으로 일족이 피폐해진 가운데, 족계를 매개로 일족 간의 결속력을 돈독히 하여 향촌에서의 지위를 유지하기 위해서이다. 한편, 족계의 운영지침을 언급한 26개조는 향약의 운영 규정과 접목된 것이다. 16세기 중엽 이후 향약 보급이 활발해지면서 족계를 비롯한 동계, 향규의 규정에서 朱子曾孫呂氏鄕約의 四大綱領, 讀約法, 春秋講信禮 등을 확인 할 수 있기 때문이다.