1599년 慶尙道尙州牧에서 결성된 洛社合契의 序文으로, 전란으로 피폐해진 향촌사회를 복구하는 과정에서 결성되었으며 鄭經世가 그 서문을 작성

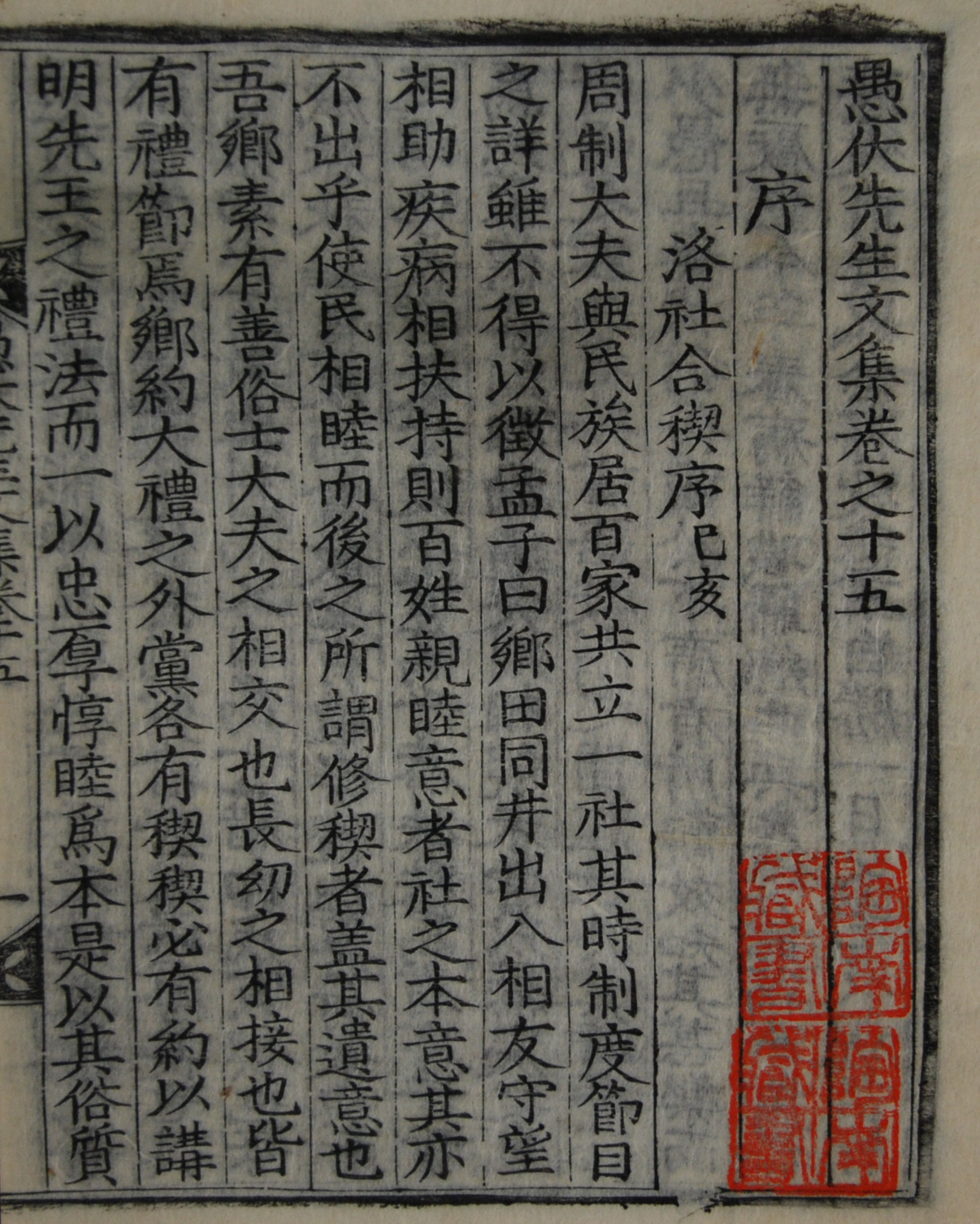

愚伏集 八愚伏先生文集 卷之十五 序 洛社合契序 己亥愚伏先生文集 卷之十五 一

一 : 卷1 辭,詩, 卷2 詩 / 二 : 卷3 奏文,敎書,咨帖,疏箚, 卷4 疏箚 / 三 : 卷5 疏箚, 卷6 疏箚 / 四 : 卷7 疏箚, 卷8 議,啓辭,呈文 / 五 : 卷9 書, 卷10 書 / 六 : 卷11 書, 卷12 書 / 七 : 卷13 書, 卷14 雜著 / 八 : 卷15 序,記跋, 卷16 表箋啓檄,上樑文,祝文,祭文 / 九 : 卷17 碑銘, 卷 18 碣銘,墓表 / 十 : 卷19 墓誌, 卷20 行狀

[내용 및 특징]

조선중기 재지사족들은 향촌사회에 향약을 보급, 시행함으로서 그들 중심의 향촌지배 질서 확립에 대한 성리학적 명분을 제공받으려 했다. 이러한 향약은 종래에 시행되어 오던 留鄕所의 鄕規와 각종 契 조직의 제 규정과 결부되어 실시되었는데, 향약의 시행은 각 고을별로 시행 추이에 있어 차이가 나타난다. 대체로 재지사족의 정착이 이른 곳에서는 16세기 중반 무렵부터 향약 시행이 확인되는데, 조선전기 경상도의 監營이 위치했던 尙州牧에서도 재지사족의 정착이 빨라 16세기 중반 이전부터 鄕案 작성을 확인 할 수 있다. 이와는 별도로 재지사족들은 洞契, 族契 등의 형태로 거주지 또는 일족을 대상으로 한 각종 契 조직에 향약을 접목시켜, 이를 매개로 향촌사회에 대한 지배와 사족 간 결속력 강화를 도모하였다. 洛社契 역시 상주 지역 명망 있는 재지사족들의 결속력 강화를 위해 16세기 중반 결성된 契 조직이다.

낙사계는 1566년과 1578년 두 차례에 걸쳐 결성됨이 확인된다. 이중 1578년의 낙사계는 宋亮(1534~1618)의 문집인 『愚谷先生文集』에 수록되어 있는 「洛社契條約序」의 ‘社中條約’ 11개조를 통해, 운영상의 성격을 파악 할 수 있다. 특히 이 條約에는 患難이나 慶事가 있을 경우 相扶相助하는 규정이 주를 이루고 있어, 재지사족들 간의 결속력 강화가 낙사계 운영의 주된 목적임을 알 수 있게 해준다. 하지만 이러한 향약은 1592년에 있었던 임진왜란으로 契員들이 흩어지고, 향촌사회가 피폐해짐에 따라 중지될 수밖에 없었다. 전란 후 재지사족들에게 있어 가장 시급한 문제는 피폐해진 향촌사회를 복구하여 자신들의 재지적 기반을 유지하는데 있었다. 이와 맞물려 재지적 기반을 사회적으로 보장해 주는 각종 계 조직의 복구도 시도되었다. 이에 따라 임진왜란 이전 두 차례에 걸쳐 결성되었던 낙사계가 1599년 合契되며 새롭게 제정되기에 이르렀다. 본 자료는 낙사계가 합계 될 때, 상주 출신의 문신 鄭經世(1563~1633)에 의해 작성되었다. 서문의 내용은 다음과 같다.

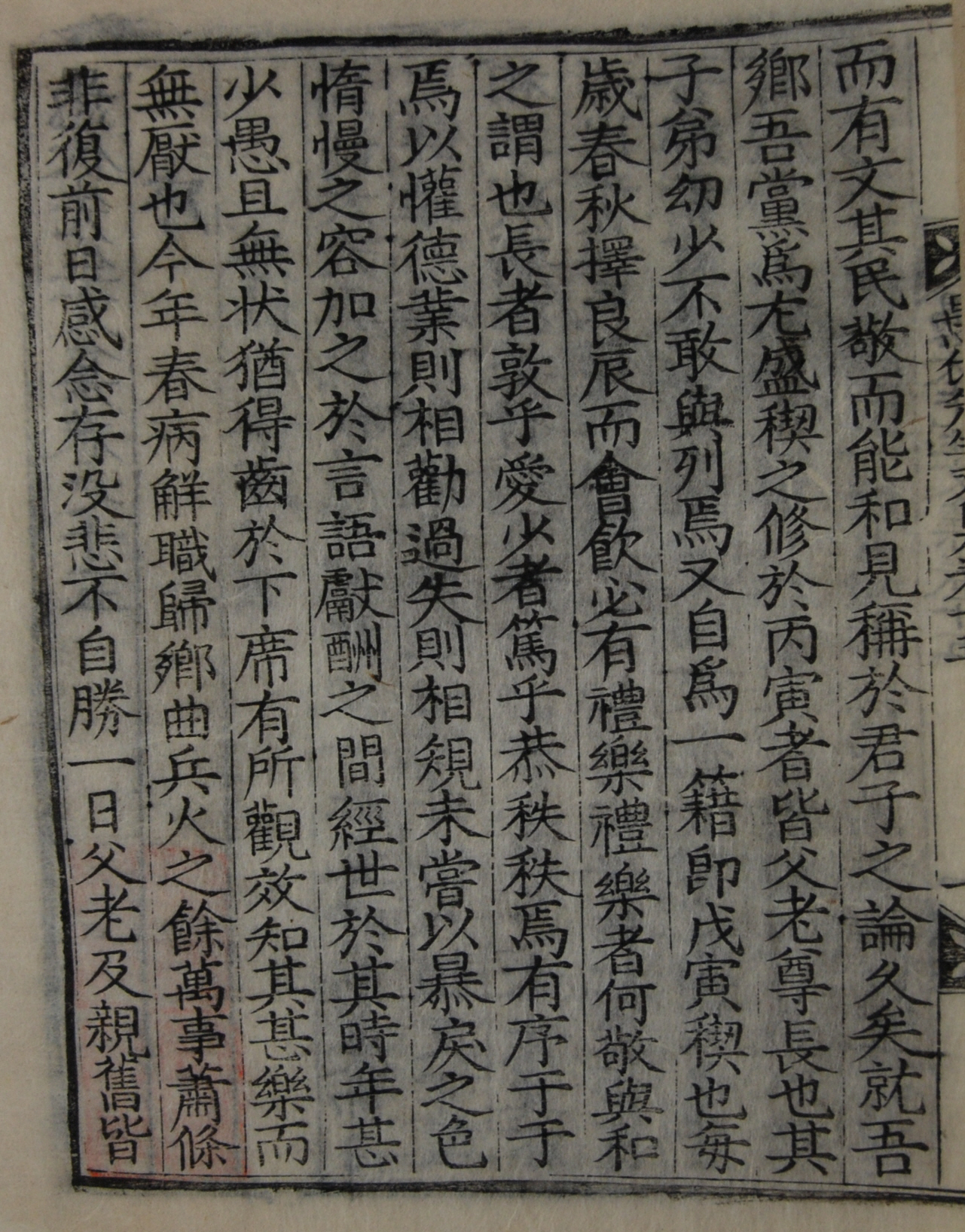

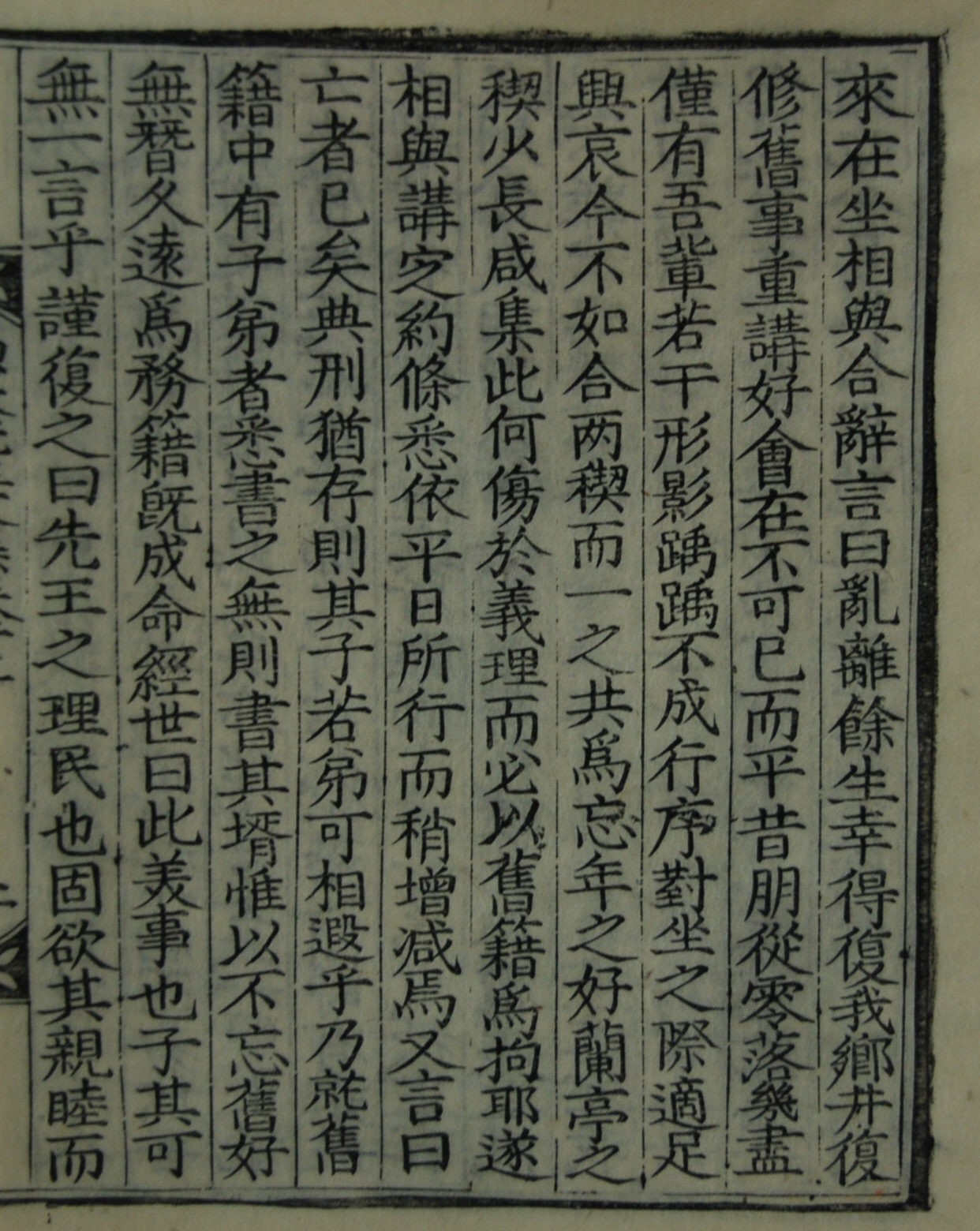

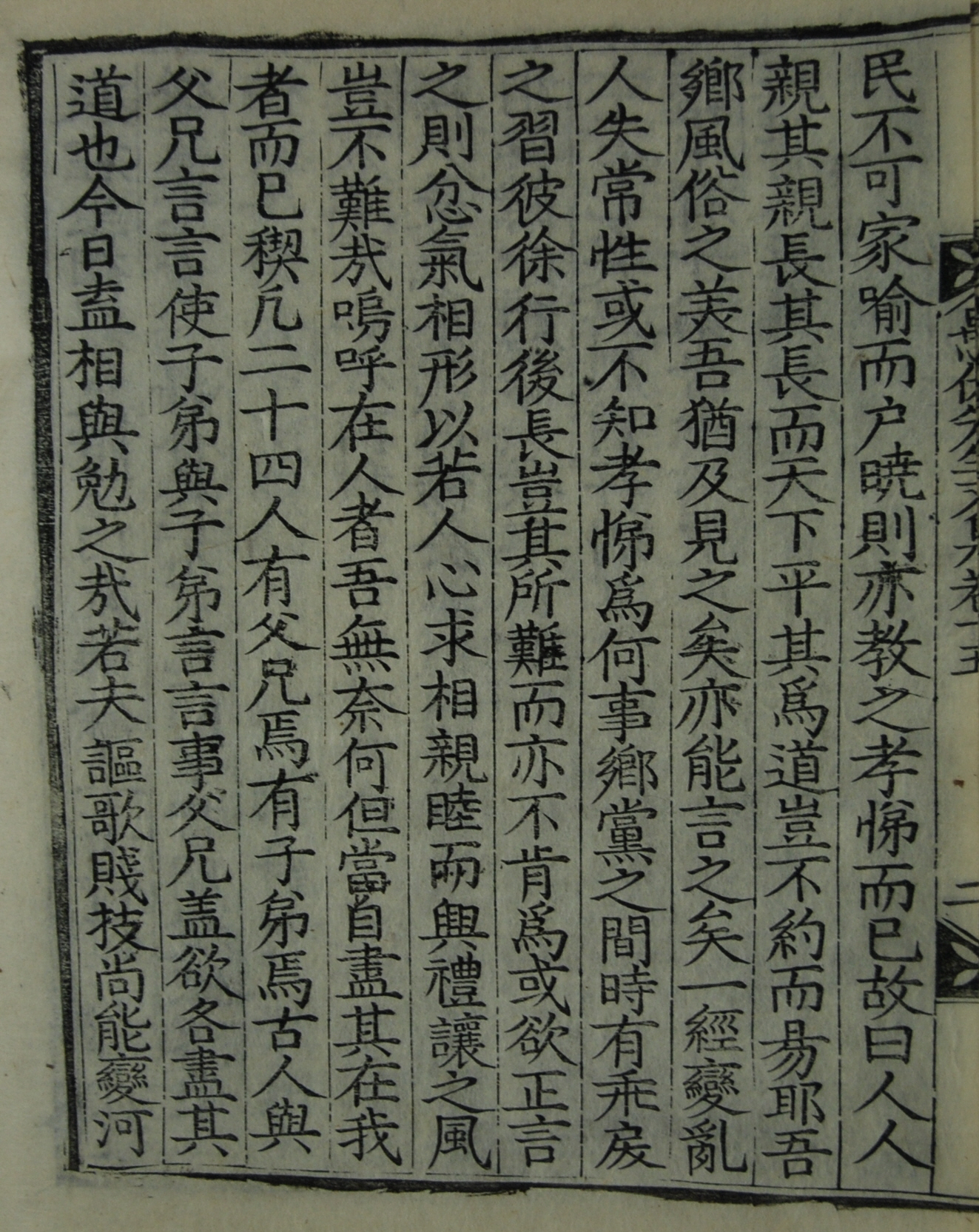

周나라 제도에 따르면 大夫와 백성이 거처함에 100家가 함께 하나의 社를 이룬다고 하였다. 그 당시 제도와 절목에 대해서는 비록 자세히 徵驗 할 수 없으나, 『孟子』에 말하기를 “鄕田에서 井을 함께한 자들이 나아가고 들어올 때 서로 짝하며, 지키고 망 볼 때 서로 도우며, 질병이 있을 때 서로 扶持한다면, 백성은 친목하게 될 것이다.(鄕田同井 出入相友 守望相助 疾病相扶持 則百姓親睦)”고 했다. 생각하건대 社를 세우는 본래 의미는 백성들로 하여금 서로 화목하게 지내게 하는 데에서 벗어나지 않는다. 그리고 후대에 이른바 修契라 하는 것은 이것의 遺意다. 우리 고을은 본래 좋은 풍속이 있어 사대부들 사이에 서로 교제하고 長幼가 서로 접함에 모두 예절이 있었다. 大禮인 鄕約 외에도 마을마다 각각 契가 있고, 계에는 반드시 규약이 있어, 이것으로 先王의 예법을 講明하였는데, 하나같이 忠厚함과 惇睦을 뿌리로 삼았다. 이로써 풍속이 質朴하나 아름다운 文이 있고, 백성들이 공경하고 능히 화합할 수가 있어 군자들로부터 칭송을 받은 지 이미 오래되었다. 그중에서도 우리 고을과 우리 마을에 이르러서 더욱 성대하였다. 丙寅年에 修契한 이들은 모두 父老와 尊長들이었다. 그들의 자제들은 나이가 너무 어려 감히 그 반열에 낄 수가 없어, 다시 한 名簿를 만들었으니, 바로 戊寅契이다. 그리하여 매년 봄과 가을마다 날씨 좋은 날을 택해 모두 모여 술을 마셨는데, 그때에는 반드시 禮樂이 있었다. 예악이란 것은 무엇인가? 공경과 화합을 이른다. 長者는 사랑하는 데에 도탑고, 나이 어린 자는 공손한 데에 독실하여 서로 질서가 있었으며, 만족하며 기뻐하였다. 德業은 서로 권면하고 過失은 서로 규제하여 일찍이 말을 나누고 술잔을 주고받는 사이에 사납고 패려한 기색이나 게으르고 오만한 태도가 없었다. 나는 그 당시 나이가 아주 어리고 어리석었으며, 또 못났었는데도 오히려 末席에 끼어 있으면서 그것을 보고 본받은 바가 있었다. 이에 그것이 즐겁고 싫증나지 않는 일임을 알았다. 금년 봄 내가 병으로 관직에서 해임되어 향리로 돌아와 있었는데 兵火를 겪은 뒤여서 모든 일이 스산하여 다시 지난날과 같은 모습이 없었다. 그러므로 죽은 자와 산 자를 생각하매 슬픈 심정을 스스로 멈출 수가 없었다. 그런 와중에 어느 날 父老와 친구들이 모두 나의 집으로 찾아와 자리를 함께하여 서로 더불어 같은 말로 “난리를 겪으면서 살아남아 다행히 우리 마을로 돌아올 수 있었다. 그러니 지난날의 일을 다시금 닦아 좋은 모임 가지기를 강구하지 않을 수 없다. 그런데 평소 서로 어울려 놀던 벗들이 대부분 죽고 겨우 우리 몇몇 사람들만 남아 있어 형체와 그림자만 쓸쓸히 行序를 이루지 못하니, 서로 마주해 앉을 즈음에 슬픈 감회만이 불러일으키기 족하다. 그래서 이제 두 契를 합해 하나로 만들어 모두 함께 나이를 잊은 채 서로 어울려 즐기는 것보다 못하다. 蘭亭에서 修稧 할 때도 늙은이와 젊은이가 함께 모였으니, 이렇게 하는 것이 의리에 있어 무슨 손상이 있다고 반드시 옛 명부에 구애받겠는가?”라고 하였다. 그리고는 드디어 서로 더불어 約條를 講定하였는데, 모든 규약을 평소 행하던 바에 의거해 정하고 약간의 내용을 덧붙이거나 줄였다. 그리고 또 말하기를 “죽은 사람이면 이미 그만이지만, 그래도 그분들의 典刑은 아직 남아 있으니, 그분들의 자제들과 서로 멀리해서야 되겠는가?”라고 하였다. 이에 옛 명부 가운데 자제가 있는 사람들은 그 자제들의 이름을 모두 기록하였으며, 자제가 없을 경우 사위의 이름을 써놓았다. 오로지 지난날의 우호를 잊지 않고 오래 폐함이 없도록 하기를 힘썼다. 명부가 완성되고 나자 나에게 명하기를 “이는 아름다운 일이니 자네가 한마디 하지 않아서야 되겠는가?”하였다. 이에 삼가 답하여 말하기를 “선왕들께서 백성들을 다스림에 있어 참으로 백성들 간에 서로 친목하게 하고자 하였는데, 백성들은 집집마다 돌아다니며 깨우칠 수가 없었으므로 단지 효제의 도리만을 가르칠 뿐이다. 그러므로 ‘사람마다 모두 그 어버이를 친애하고 어른을 어른으로 대하면 천하가 평온해진다.’고 하였다. 그러니 그 방법이 어찌 요약되었으면서도 쉬운 것이 아니겠는가? 우리 향리 풍속의 아름다움에 대해 내가 보았으며, 또한 능히 말할 수도 있다. 그런데 한 차례 난리 후에 사람들이 본성을 잃은 탓에 혹 효제의 도리가 무슨 일인지조차도 알지 못하는 경우가 있어 鄕黨에 혹 어그러지고 패려한 습속이 있다. 길을 갈 적에 천천히 걸으면서 어른의 뒤를 따라가는 것이 어찌 어려운 일이겠는가? 그런데도 이것마저도 잘 하려고 하지 않는다. 혹 잘못된 행동을 바로잡아 주고자 말해 주면 분한 기색을 얼굴에 드러내기까지 한다. 이와 같은 인심을 가지고 서로 간 친목하기를 구하고 禮讓의 풍습을 일으키고자 한다면, 어찌 어려운 일이 아니겠는가? 아! 다른 사람에 대해서는 내가 어찌할 수 없으니, 단지 나에게 있는 도리만을 다할 뿐이다. 우리 계원은 모두 24인으로 그 중에는 父兄도 있고 子弟도 있다. 옛 사람들은 부형과 더불어 말을 나눌 적에는 자제를 부리는 일에 대해 말하였고, 자제와 더불어 말할 적에는 부형을 섬기는 일에 대해 말하였다. 이는 대개 각자 자신들의 도리를 다하게 하고자 한 것이다. 그러니 오늘날에 어찌 서로 간에 면려하지 않을 수 있겠는가? 저 노래 부르는 賤伎도 오히려 능히 河西와 齊나라 동쪽 지방의 풍속을 변하게 할 수 있었다. 그러니 또 어찌 똑같이 良知를 가진 자가 보고 느껴 행하지 않을 줄 알겠으며, 우리 향리의 중후하고 화목한 풍조가 우리 마을로부터 시작되지 않을 줄 알겠는가? 그러니 어찌 서로 면려하지 않을 있겠는가?”하였다. 그러자 모두 좋다고 하기에, 이를 써 명부의 첫머리에 싣게 되었다.

이상 서문에서는 먼저 周나라의 제도를 들어 社의 유래를 밝히고 있으며, 『孟子』의 구절을 인용해 社의 목적이 화목에 있음을 밝히고 있다. 이에 상주에서도 丙寅年(1566)과 戊寅年(1578)에 契가 결성되었는데, 두 계에 참여한 구성원은 각각 다른 연배였음이 나타난다. 이중 무인년의 계는 앞서 밝혔듯이 송량의 주도로 제 규정이 마련된 것이다. 하지만 낙사계는 임진왜란으로 중지되었고, 이에 전란이 끝나자마자 1599년 두 계를 합하여 24인이 참여하는 합계를 결성하게 되었다고 한다. 이렇게 합해진 낙사계는 종전과 달리 부형과 자제가 모두 참여하여 계원의 연배가 다양하였으니, 그 주된 목적이 계원 간의 상하 질서를 명백히 함으로써 신분 내 질서유지와 상호 결속력 강화에 있었음을 알 수 있게 해준다.

[자료적 가치]

조선시대 향약 시행의 추이와 임진왜란 직후 상주 지역 재지사족들의 동향을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 16세기 중반 이후 재지사족들은 향약 시행을 통해 그들 중심의 향촌지배질서 확립을 도모하였는데 그 중 하나가 향약의 시행이었다. 향약은 留鄕所의 鄕規, 또는 종래에 시행되어 오던 각종 契 조직의 규정과 접목되어 시행되기도 하였다. 낙사계는 상주 지역의 명망 있는 재지사족들로 구성된 계 조직으로, 상부상조를 통한 상호 간 결속력 강화의 목적으로 운영되었다. 낙사계는 임진왜란으로 중지되었지만 곧 合契를 통해 새롭게 마련이 되는데, 이는 전란 이후 피폐해진 향촌사회의 복구와 맞물려서 진행된 것으로 생각 할 수 있다.

『愚谷先生文集』, 宋亮,

『愚伏先生文集』, 鄭經世,

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『民族文化論叢』8, 鄭震英, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 1987

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『朝鮮最初私設醫療院 存愛院』, 權泰乙, 金基卓, 金子相, 韓基汶, 상주대학교 상주문화연구소, 2005

이광우