[내용 및 특징]

조선중기 이후 재지사족들은 향촌지배의 일환으로 향촌사회에 향약 보급을 실시하였다. 향약은 종래의 鄕規와 각 동리에서 시행되던 각종 契 조직의 제 규정과 결부되어 실시되었는데, 재지사족들은 이를 통해 그들 중심의 향촌지배에 대한 성리학적 명분을 제공받으려 했던 것이다. 이러한 향약의 주도세력은 재지사족이었고, 그들의 재지적 기반의 강약에 따라 시행 추이에 있어 각 고을별로 차이가 나타난다. 조선전기 경상도의 監營이 위치했던 尙州牧은 비교적 이른 시기부터 재지사족이 정착하였으며, 이에 따라 인근의 安東府와 더불어 16세기 중반 이전부터 재지사족들에 의해 鄕案이 작성되기도 하였다. 이와는 별도로 재지사족들은 洞契, 族契 등의 형태로 거주지 또는 일족을 대상으로 한 각종 契 조직에 향약을 접목시켜, 이를 매개로 향촌사회에 대한 지배강화와 사족 간 결속력 강화를 도모하였다. 洛社契 역시 상주 지역 명망 있는 재지사족들의 결속력 강화를 위해 16세기 중반 결성된 契 조직이다.

洛社契의 ‘洛’은 상주의 별호인 ‘上洛’에서 명명한 것으로, 1566년 宋亮, 盧麒, 鄭國成의 주도하에 실시되고 있었음이 확인된다. 낙사계는 상주목의 대표적인 재지사족들에 의해 결성되었으며, 여기에서 鄕飮禮를 실시함으로써 신분 내 지배질서를 확립하고 향촌 내 풍속을 교화하고자 했다. 아울러 낙사계는 조선후기까지 그 명맥이 유지되었는데, 특히 1602년에는 낙사계 주도로 상주목에 조선왕조 최초의 사설 의료기관인 存愛院이 창설되기도 하였다. 본 자료는 1566년 낙사계가 처음 결성되었다가 1578년에 새롭게 제 규약이 마련되는데 그때, 작성된 송량의 서문과 11개조의 규정이다. 먼저 서문의 내용은 다음과 같다.

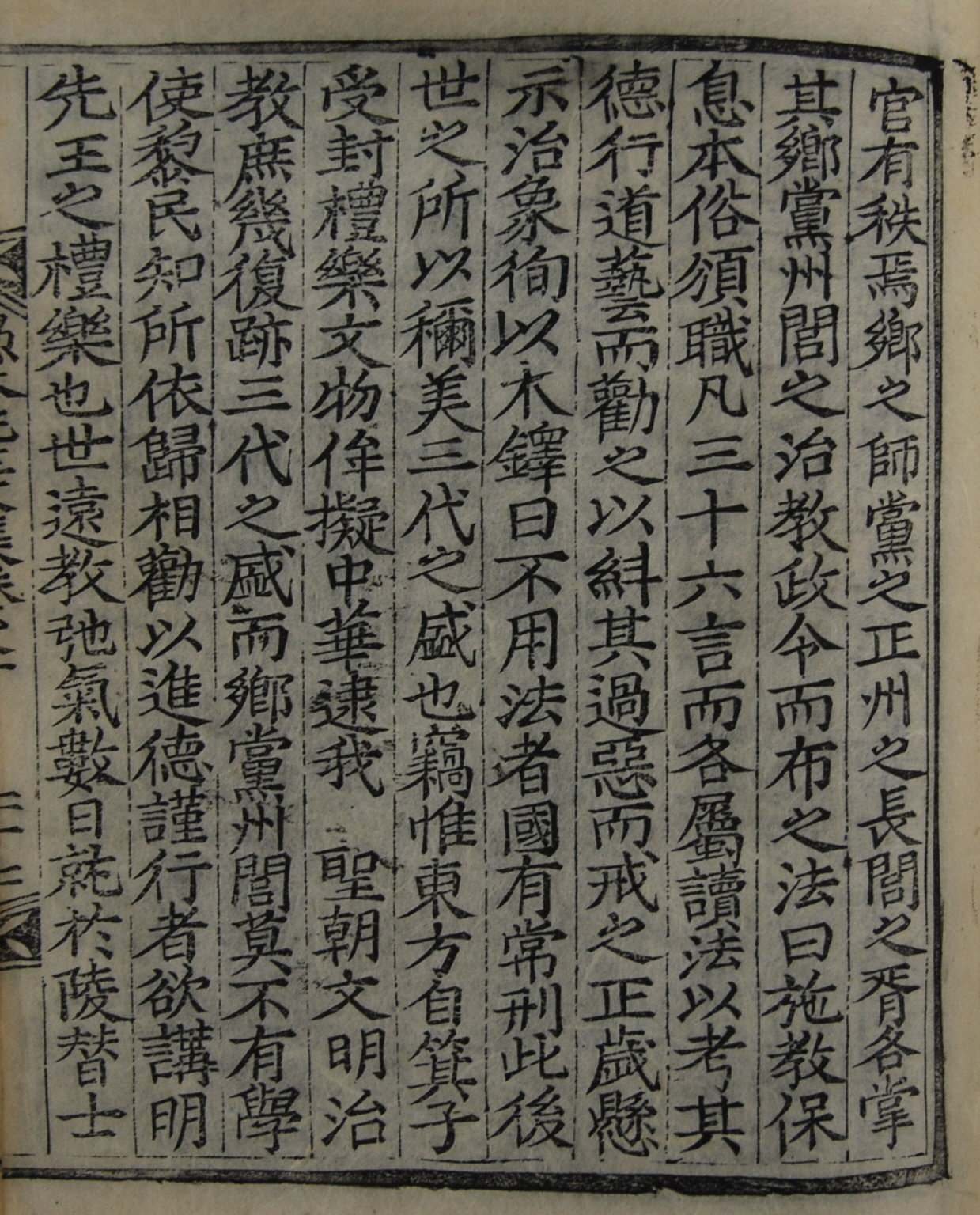

『周禮』의 敎典에서는 鄕三物로 만민을 가르치는데 賓興은 六德과 六藝로 하고, 鄕八刑으로 만민을 규찰하는데 不孝, 不睦, 不婣, 不悌, 不任, 不恤, 造言, 亂民으로 하며, 五禮로 만민의 거짓됨을 방지하면서 치우치지 않음을 가르치며, 六樂으로 만민의 情을 다스려 화목함을 가르쳤으니, 대개 治官에 질서가 있었다. 鄕의 師와 黨의 正, 州의 長, 閭의 胥가 각기 그 鄕黨州閭의 다스림을 관장하면서 政令을 내리고 법을 포고하니, 가르침을 베풀고 保息한다고 했다. 本俗에 따라 직책을 나눔에 무릇 서른여섯 가지가 있으니, 각기 소속된 법을 읽어 德行과 道藝를 살피고 권장하며, 과실과 악함을 살펴 경계하였다. 새해에는 다스린 바를 드러내어 木鐸으로 삼아 따르게 하니, 法을 쓰지 않고도 나라에는 항상 사용되는 형벌이 있을 수 있다고 했다. 이것이 후대의 사람이 三代의 성함을 아름답다고 칭하는 이유이다. 생각건대 東方은 箕子가 封土 받은 이래 禮樂과 文物이 中華에 비할 만하고, 우리 聖祖에 이르러서는 문명과 治敎가 거의 三代의 성했던 자취를 회복하여, 鄕黨州閭에 학교가 없는 곳이 없었다. 백성으로 하여금 돌아갈 바를 알게 하고, 서로 권하면서 德으로 나아가는 것을 삼가 행하여 선왕의 예악을 講明하였다. 세월이 멀어지고 가르침이 해이해지면서 氣數는 날로 쇠퇴해지고, 士習은 하나같이 명리를 쫓으니 어찌 한심하지 않겠는가? 오직 우리 동지들이 社契를 설립하고 조약을 정하여, 聖祖의 배양하는 교화에 감화되지 않음이 없기를 바란다. 마음이 古今에 다르다 하여, 스스로 퇴폐하고 타락하지 말 것이며, 서로가 세속화됨을 구제한다면 풍속이 이루어지는데 만에 하나라도 작은 도움이 있다 할 것이다.

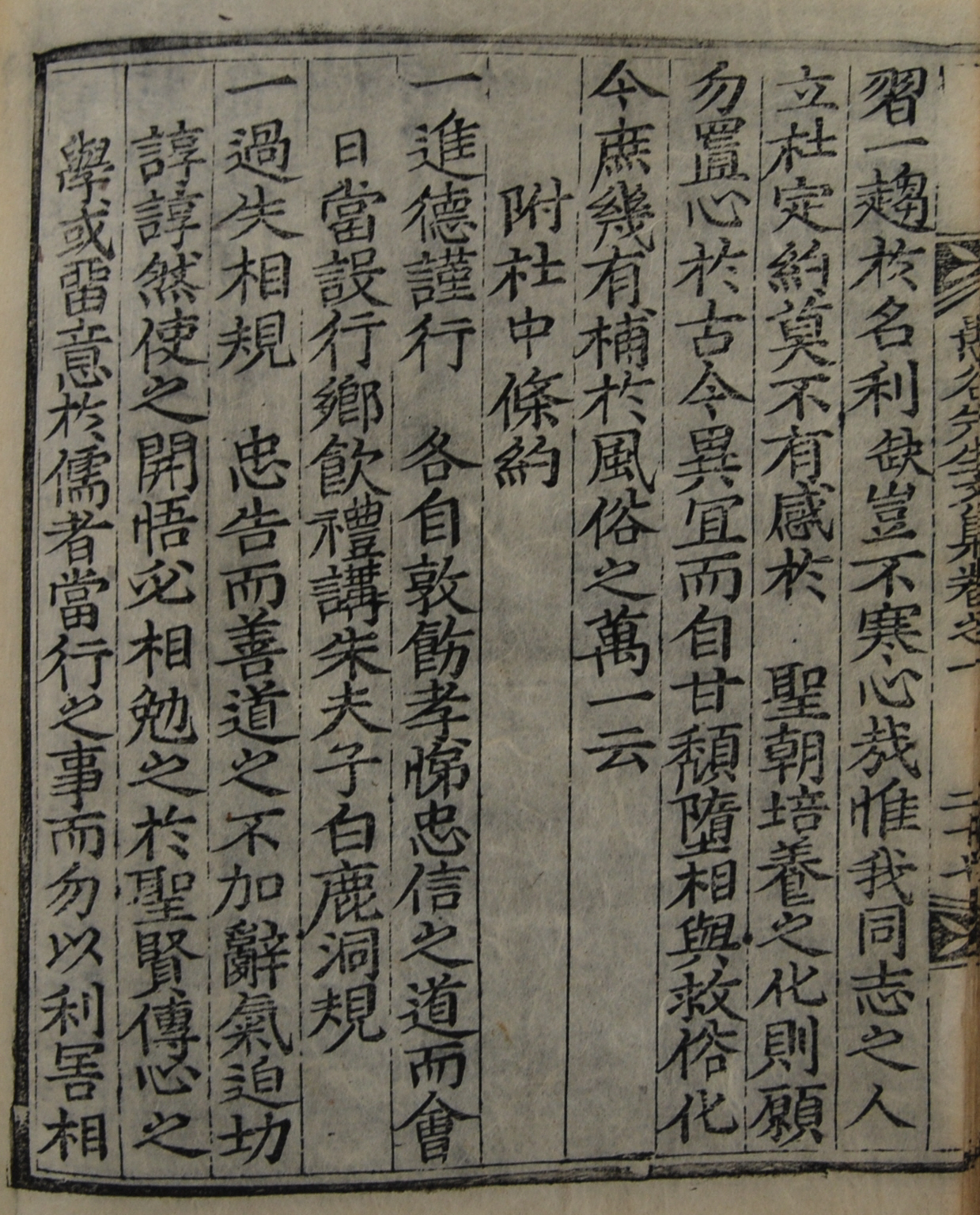

이상 서문에서는 주로 낙사계의 연원과 명분을 三代의 成法에서 찾고 있을 뿐이어서, 서문만으로는 낙사계의 명확한 연혁과 유래 및 규약 제정 동기에 대해서는 제대로 알 수가 없다. 다만 1599년에 작성된 鄭經世(1563~1633)의 「洛社合契序」에 따르면, 먼저 결성되었던 丙寅契(1566년 결성) 구성원이 모두 父老尊長들이라 감히 반열에 들지 못하는 가운데 戊寅契(1578년 결성)가 결성되었다고 나타나 있다. 즉 세월이 흐르고 낙사계 참여 세대가 확산됨에 따라 본 규정이 새롭게 마련되고 서문이 작성되었음을 추정할 수 있다. 「낙사합계서」는 정경세의 문집인 『愚伏先生文集』에 수록된 것이다. 한편 서문 다음에 수록된 11개조의 낙사계 규정은 ‘附社中條約’이란 제목으로 부기되어 있다. 조약의 내용은 다음과 같다.

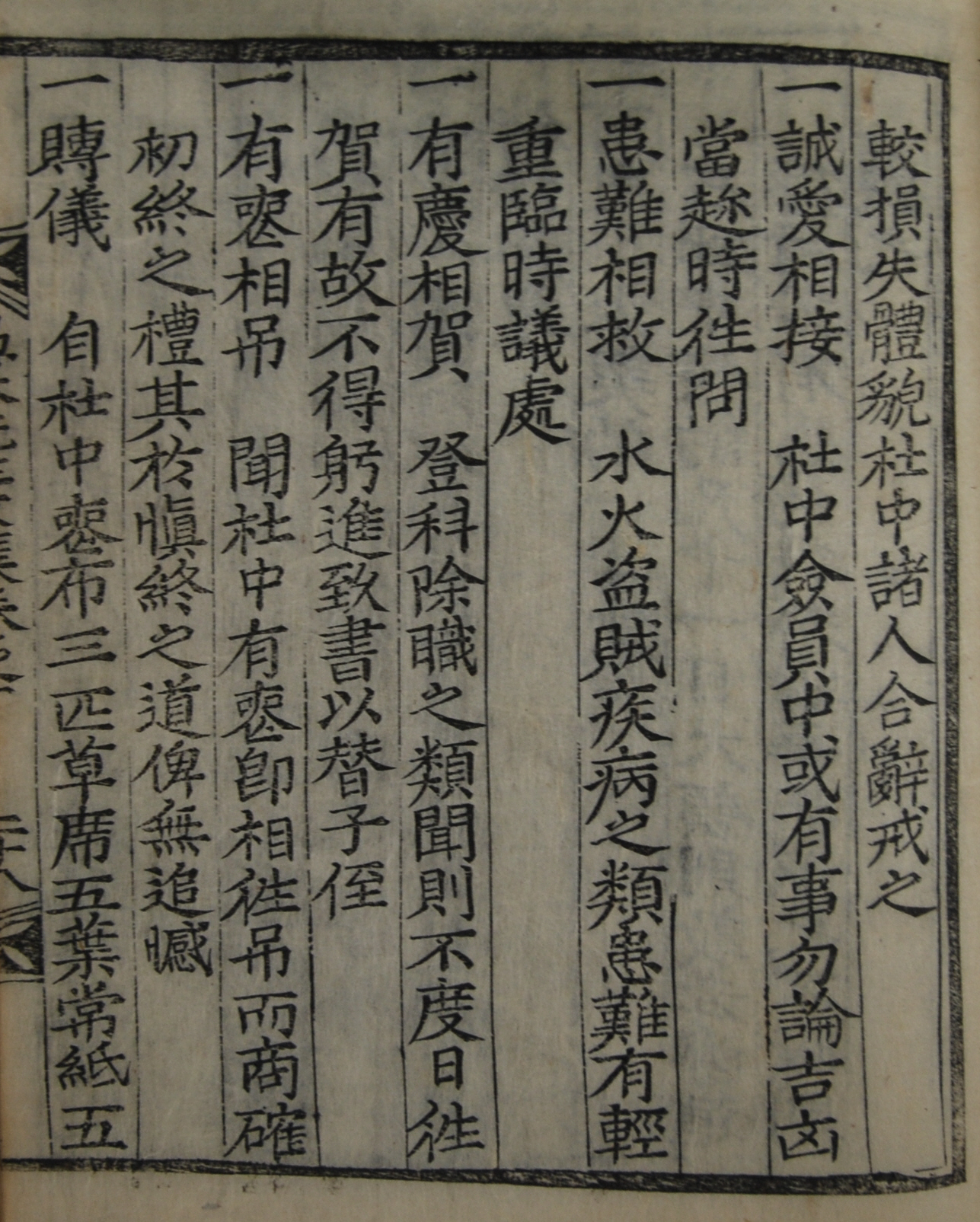

一, 進德謹行 : 각자 돈독하게 孝悌忠信의 道에 삼가며, 모이는 날에는 鄕飮禮를 행하고 朱子의 白鹿洞規를 강론한다. 一, 過失相規 : 충고하여 善道하되, 언성을 높여 박하게 하지 말며, 자상하게 타일러 그로 하여금 깨닫게 한다. 반드시 서로 성현이 傳心한 학문에 힘쓰며, 혹 儒者가 유의할 일은 바로 행한다. 일에 이해를 서로 다투어 체면을 손상하는 일이 없게 해야 하며, 社中의 사람은 모두 말조심을 한다. 一, 誠愛相接 : 社中 모든 사람은 혹 일이 있거나 길흉사는 물론이고, 즉시 위문한다. 一, 患難相救 : 수해, 화재, 도적을 당했거나 질병이 있을 경우, 患難의 輕重에 따라 임시로 논의하여 처리한다. 一, 有慶相賀 : 과거에 급제하거나 벼슬을 받은 일을 들으면, 날을 넘기지 말고 가서 축하하는데, 有故로 갈수 없으면 子侄이 대신 글로 치하한다. 一, 有喪相助 : 社中에 상사가 있다는 말을 들으면 바로 가서 조문하고, 初終禮를 상량하여 확실히 하되 예에 따라 슬픔을 다하는 도리에 조금이라도 유감 됨이 없어야 한다. 一, 賻儀 : 社中 초상에는 布 3필, 草席 5葉, 常紙 5卷, 大紙 2卷으로 하며, 장례 때에는 米 20斗, 荏麥 각 5斗, 大豆 10斗로 한다. 一, 奠儀 : 각자 집안 형편에 따라 供羞하되, 葬事에 이르러서는 2朞로 한다. 一, 先塋의 改葬과 碑碣의 役은 米 20斗로 부조한다. 一, 會日 : 봄과 가을의 가운데 달 보름으로 하되, 혹 비로 인하여 다시 날을 잡을 수 없을 때에는 날이 개기를 기다려 모인다. 一, 有司 : 契約을 주관하며 1년을 임기로 교체한다. 이상 社中條約은 무릇 11목의 큰 강령으로 효제를 돈독히 하고 덕행을 닦게 하는 일이니, 만약 조약을 위반하거나 사사로움에 따르는 자는 재삼 경계하되, 고치지 않으면 黜約한다.

11개조의 社中契約은 향약의 四大綱領인 德業相勸, 過失相規, 禮俗相交, 患難相恤를 기본으로 삼으며, 제정된 조항이다. 강령의 목적은 제1조에 나오는 효제의 돈독에 있으며, 계원 간의 질서 확립 및 교화를 위해 향음례를 設行하고 朱子의 백록동규를 강론했다고 나타나 있다. 하지만 정작 본 규정에서 가장 많은 비중을 차지하는 부분은 患難相恤 조항으로 모두 8개조가 여기에 해당되며, 그 내용도 상세하다. 즉 1578년 낙사계 조약 제정의 실질적인 목적이 相扶相助를 통한 사족 간 결속력 강화에 있었음을 알 수 있게 해준다.

[자료적 가치]

조선시대 향약 시행의 추이와 16세기 후반 상주 지역 재지사족들의 동향을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 16세기 중반 이후 재지사족들은 향약 시행을 통해 그들 중심의 향촌지배질서 확립을 도모하였다. 이는 다양한 형태로 나타나는데, 향촌 자치기구인 留鄕所의 鄕規와 접목되어 一鄕 단위로 시행되기도 하였으며, 실질적인 거주지인 洞里 단위의 洞契 및 洞約 형태로 시행되기도 하였다. 또는 혈연과 학연을 매개로 한 각종 契의 형태로 실시되기도 했는데, 전자가 향촌지배와 관련이 있다면 후자는 재지사족 간 결속력 강화가 주된 목적이었다. 1578년 慶尙道尙州牧에서 시행된 洛社契는 상주 지역의 명망 있는 재지사족들로 구성된 계 조직으로 鄕約의 四大綱領 중에서도 구성원 간 결속력 강화를 위해 患難相恤 조항에 큰 비중을 두고 운영되었다.