지금의 경상북도울진의 正明里와 沙銅里 里民 간의 相扶相助를 위해 실시되고 있던 里契의 立義로, 17세기 전반 이 지역에 거주하던 黃中允이 父兄의 명을 받아 새롭게 제정

東溟集 第三東溟先生文集 卷之四 雜著 正明里社立議東溟先生文集 卷五 二十二

第一 : 卷1 賦.詩 / 第二 : 卷2 詩, 卷3 詩 / 第三 : 卷4 詩. 卷5 疏.啓,書,雜著 / 第四 : 卷6 雜著 / 第五 : 卷7 序,記,上樑文,祭文,墓誌銘,行狀. 卷8 附錄

[내용 및 특징]

里契는 里民들 간의 相扶相助와 국가 조세에 대한 공동납부를 주된 목적으로 결성된 조직이다. 이러한 목적의 契 조직은 16세기 중반이후, 성리학적 생활규범과 의례가 반영되어 있는 鄕約 규정으로 정립되어 갔다. 正明里社도 里民들 간 상부상조 목적에서 결성된 契 조직으로, 적어도 16세기 후반 무렵에는 향약 규정이 적용되었던 것으로 생각된다. 한편, 정명리사는 조직 운영에 있어 구성원들 간의 족적유대가 밑바탕이 되었다. 정명리사가 조직되었던 지역은 당시 江原道平海郡에 속한 곳으로, 지금의 경상북도울진군기성면正明里와 沙銅里이다. 이곳에는 예전부터 평해의 토성인 平海黃氏가 세거하고 있었는데, 정명리사는 이들 중심으로 운영되었다. 17세기 전반 집안 父兄들의 요청으로 立議를 제정한 黃中允 역시 평해황씨이다. 황중윤이 작성한 正明里社立議는 모두 12개조로, 그 앞에는 입의가 새롭게 마련되는 연유가 언급되어 있다. 그 내용은 다음과 같다.

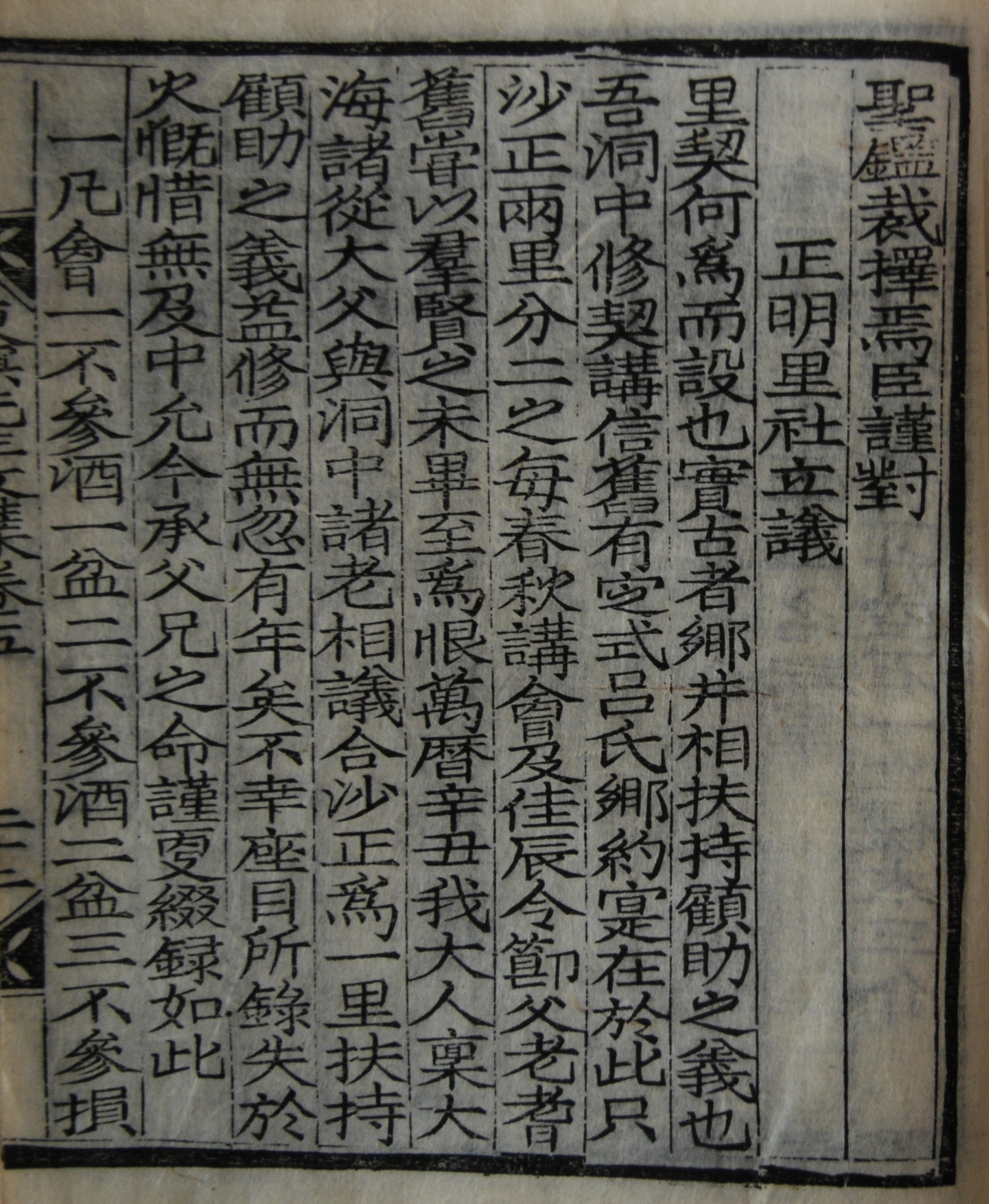

里契는 무엇 때문에 만들어졌는가? 이는 실로 옛날 鄕井에서 서로 扶持하고 援助하는 義에 있다. 우리 洞中에서 契를 만들고 講信하는 옛적 定式은 呂氏鄕約 실로 여기에 있었다. 다만 沙와 正 두 里가 둘로 나뉘어져 매번 春秋講會와 아름다운 명절 및 좋은 절기에 父老들과 耆舊들께서는 어진 이들이 모두 모이지 못하는 것을 한으로 삼고 있었다. 萬曆辛丑(1601)에 우리 부친께서 諸從大夫에게 여쭙고 동리의 여러 어른들과 상의하여 사동과 정명을 1里로 합치니, 扶持하고 援助하는 義를 더욱 닦고 소홀하지 않은지 여러 해가 되었다. 불행히 화재로 인해 座目을 기록한 것이 화재로 소실되어 애석함이 미칠 길이 없었다. 이에 나 中允이 父兄의 명을 이어 삼가 다시 이렇게 綴錄한다.

위의 글에서 확인되듯이 늦어도 1600년 이전에 정명리사가 결성되어 있었음을 알 수 있다. 정명리사는 1601년 임진왜란 이후의 향촌복구가 진행되면서, 황중윤의 부친 黃汝一이 주도하여 시행범위를 정명리와 사동리 일대로 확대하였다. 원래 두 동리는 하나였으나 임진왜란으로 인한 동리 개편으로 분리된 듯하다. 평해황씨는 정명리와 사동리 일대에 모두 분포하고 있었으나, 동리의 분리로 일족 간의 모임이 여의치 않게 되자 시행 범위를 확대하게 된 것이다. 확대된 정명리사에서 座目이 작성되었는데, 정명리사에 참여했던 계원의 명부인 契案이 만들어졌다는 의미이다. 좌목에 이름을 올린 이들은 대부분 평해황씨 일족이었을 것이다.

한편, 立議 12개조는 다음과 같다.

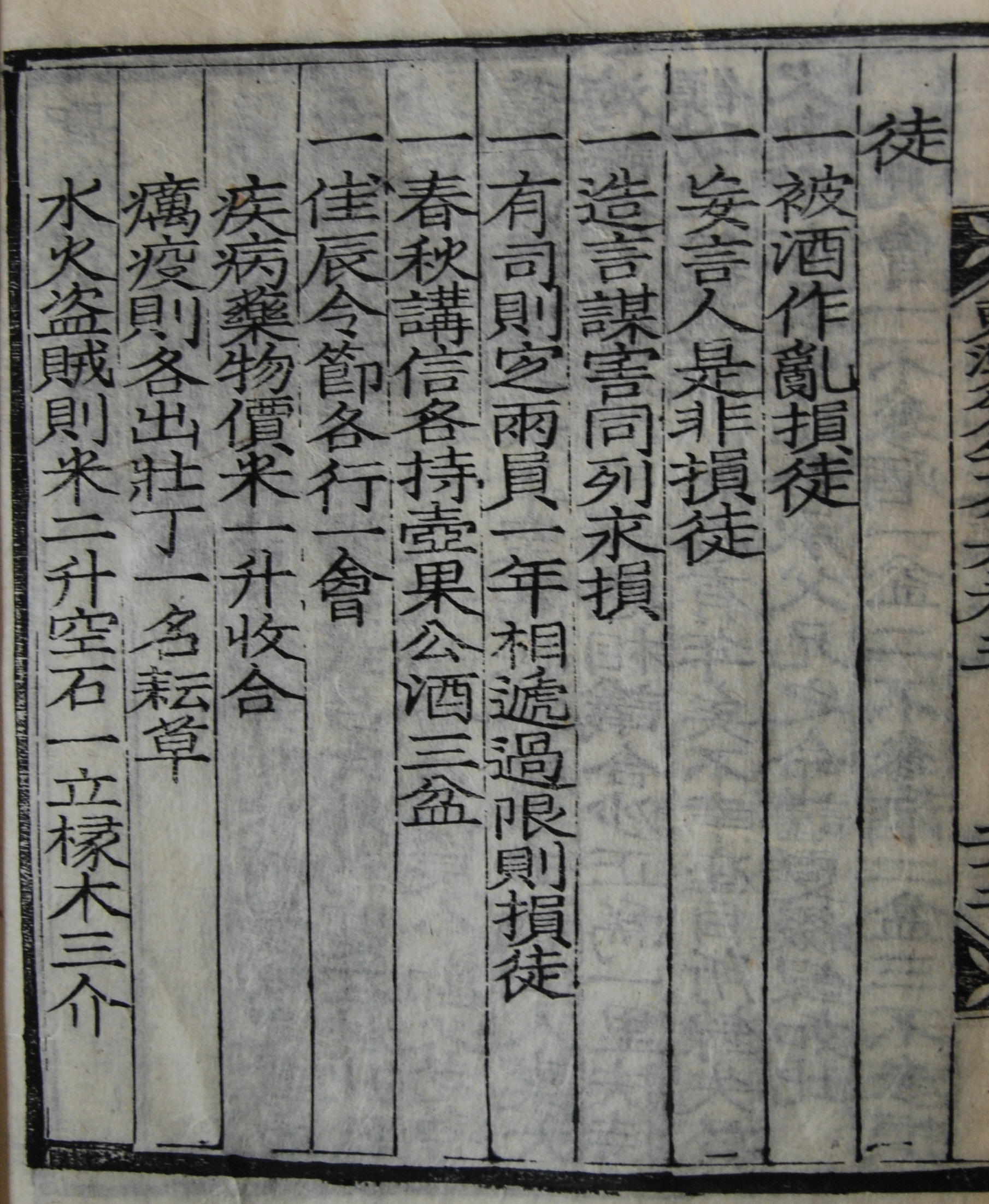

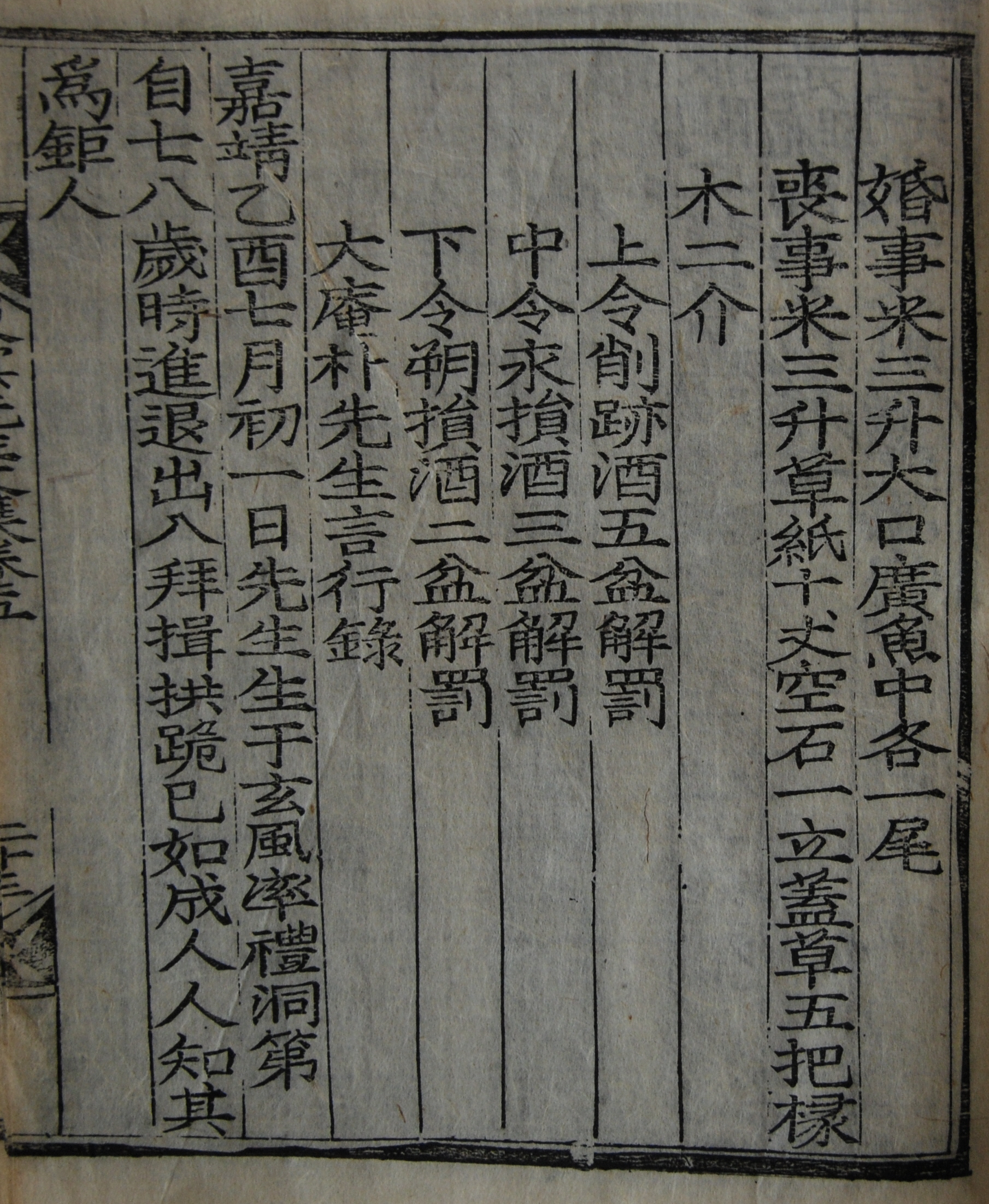

一, 모든 모임에 한 번 불참하면 술 한 동이, 두 번 불참하면 술 두 동이, 세 번 불참하면 損徒한다. 一, 술에 취해 소란을 일으키는 자는 損徒한다. 一, 妄言하는 사람은 시비를 가려 損徒한다. 一, 말을 꾸며 내어 同列을 모해하는 자는 영원히 損徒한다 一, 有司는 2員을 뽑으며, 1년을 두고 서로 교체하는데 기한이 지나면 損徒한다. 一, 春秋講信禮에는 각기 술과 과자를 세 동이씩 가져온다. 一, 아름다운 명절과 좋은 절기 행사는 각기 한 번씩 행한다. 一, 질병이 있으면 藥物價로 쌀 1升씩 거둔다. 一, 전염병이 있으면 각기 장정 1명을 내어 농사일을 도와준다. 一, 水火로 인한 피해와 도둑을 당했을 때는 쌀 2升과 빈 섬 1立, 椽木 3개를 지급한다. 一, 婚事가 있을 때에는 쌀 1승과 대구와 광어 중 각 한 마리를 준다. 一, 喪事가 있을 때에는 쌀 3승과 草紙 10장, 빈 섬 1립, 蓋草 다섯 묶음, 연목 2개를 내어준다. 上令은 削跡하는데 술 다섯 동이를 내면 벌을 용서한다. 中令은 영원히 損徒하는데, 술 세 동이를 내면 벌을 용서한다. 下令은 한 달 동안 損徒하는데 술 두 동이면 벌을 용서한다.

입의는 철저히 상부상조와 관련된 내용으로 마련되어 있다. 향약의 사대강령 중 患難相恤이 주를 이루고 있으며, 다른 행동 규범은 언급되어 있지 않다. 정명리사의 실질적인 목적이 정명리와 사동리 일대에 분포한 평해황씨 일족들 간의 상부상조와 결속력 강화에 초점이 맞추어져 있음을 알 수 있다. 만약 입의를 어겼을 경우에는 상중하로 나누어 처벌했던 것으로 나타난다.

[자료적 가치]

조선시대 동리에서 시행되던 里契 성격의 일면모를 살펴 볼 수 있다. 이계는 동리 주민들 간 상부상조와 국가 조세의 공동납부의 목적으로 결성되는 경우가 많았다. 이러한 형태의 契 조직은 비교적 이른 시기에 나타나는데, 16세기 성리학적 사회질서의 정착으로 인해 향약 규범이 계 조직에 적용되어 갔다. 정명리사도 종전의 계 조직에 향약 규범이 적용된 것으로 여겨진다. 17세기 전반기 황중윤이 새롭게 마련한 입의에는 대부분이 향약의 사대강령 중 患難相恤과 관련된 부분이다. 이는 동리에서 시행되던 계 조직의 실질적인 운영 성격이 주민들 간의 상부상조에 있음을 알 수 있게 해준다.

『東溟集』, 黃中允,

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『蔚珍郡誌』, 蔚珍郡誌編纂委員會, 蔚珍郡, 2001

이광우