18세기 전후 慶尙道奉化縣에서 새롭게 鄕案을 改修하면서 마련된 序文으로, 봉화 출신의 재지사족 金揚烈이 작성

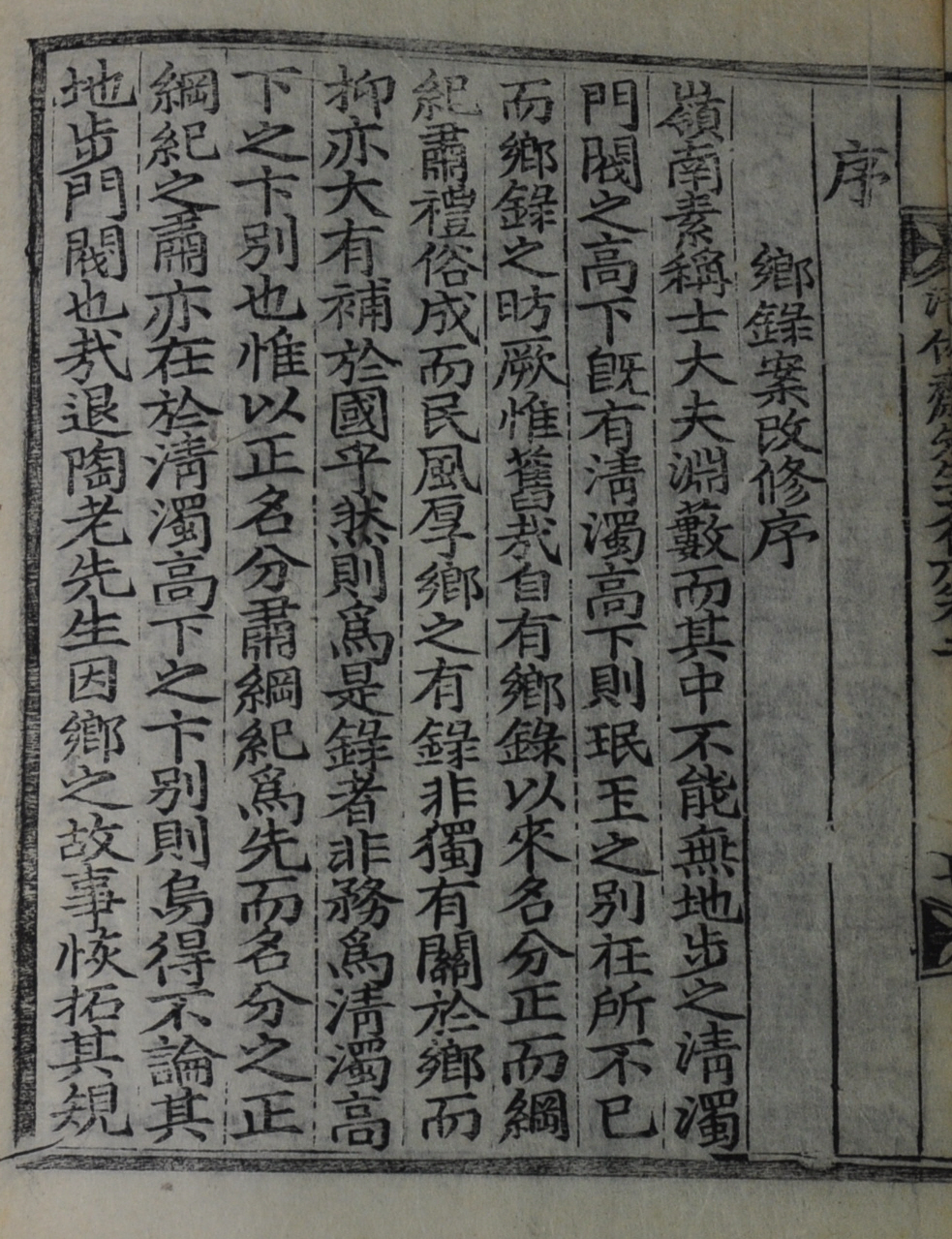

淸休齋先生文集 全淸休齋先生文集 卷之二 序 鄕錄案改修序淸休齋文集 卷二 七

卷1 詩,疏,策, 卷2 書,序,記,銘,說,祭文,附錄

[내용 및 특징]

조선중기 이후 재지사족들은 鄕案 작성을 통해 재지사족 중심의 배타적 향촌지배질서를 구축해 나갔다. 향안 입록의 조건을 까다롭게 제정함으로써, 해당 고을의 유력한 사족만이 지방자치 기구인 留鄕所와 鄕廳 운영에 참여할 수가 있었다. 하지만 이러한 향안은 17세기 중엽 이후 鄕權을 둘러싼 사족들 간의 주도권 경쟁, 향권에 도전하는 新鄕의 등장 등 複雜多技한 갈등양상으로 종전처럼 향안 작성이 원활이 이루어지지 않게 된다. 慶尙道奉化縣에서도 16세기 이래 향안이 작성되어 왔었다. 하지만 100여년 뒤 향안 입록 과정에서 각종 문제가 발생하였고, 이에 18세기 전후한 어느 시점 향안 改修가 이루어졌다. 본 자료는 향안 개수 당시 봉화의 재지사족 金揚烈에 의해 작성된 序文이다.

김양렬의 서문에는 향안 작성의 의의와 개수의 연유가 간략하게 언급되어 있다. 먼저 서문에서는 향안 작성이 단순히 地步의 淸濁과 門閥의 高下를 가리기 위한 것이 아니라 고을에서 名分을 바로잡고 綱紀를 엄숙하게 하며, 禮俗을 이루고 民風을 순후하게 하는데 있으며, 더 나아가 나라의 교화를 이루는데 있다고 하였다. 이에 退溪先生이 宣城(慶尙道禮安의 別稱)에서 향약을 만들었으니, 경상도의 50~60주에서 이것을 모범으로 하여 향약을 시행했다고 한다. 禮安鄕約은 1556년에 제정되었으며 退溪鄕約이라고도 한다. 이후 예안향약은 퇴계의 학맥을 계승한 문인들의 주도로 다른 고을에 보급되었다. 그리고 예안향약을 계승하여 우리 鳳城(慶尙道鳳化縣의 별칭)에서도 古制를 따르고 時宜를 참작해 향약을 실시하게 되었다고 한다.

이어 서문에서는 당시 향안의 우선 입록 조건으로 父, 母, 妻 三閥이 갖추어져야 됨을 들고 있다. 이를 三參이라 하는데, 17세기 전후 배타적으로 운영되던 향안의 성격을 단적으로 말해주는 규정이다. 만약 三參을 충족시키지 못하는 인물은 鄕會를 열어 可否를 圈點하여 입록 시켰다고 한다. 그 외에도 타고을 출신이거나, 타고을로 이주한 인물에 대한 입록 규정도 언급하고 있다. 이렇게 만들어진 향안이 그 후 100여년 동안 고을의 후손들에 의해 보존되어 왔다고 한다.

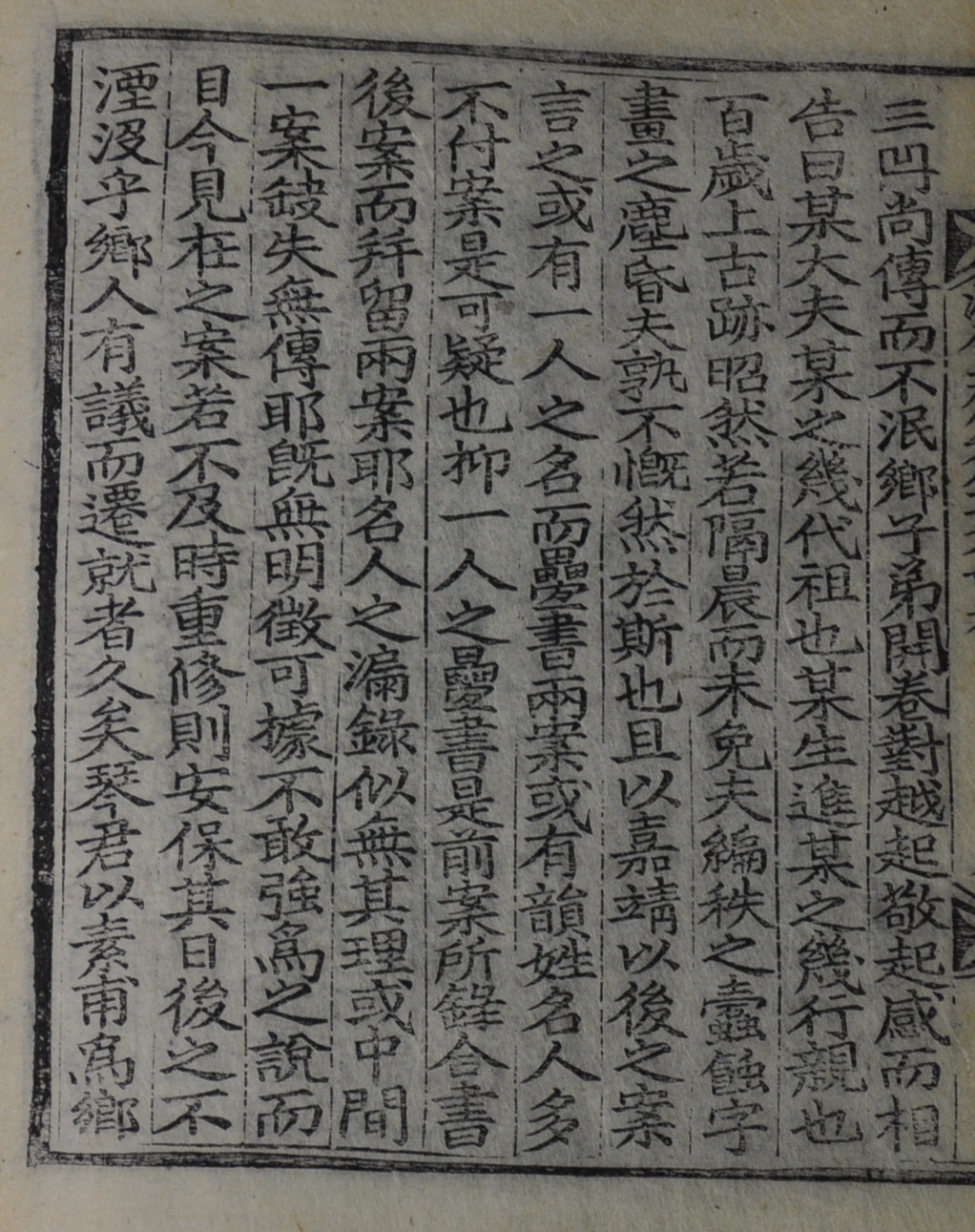

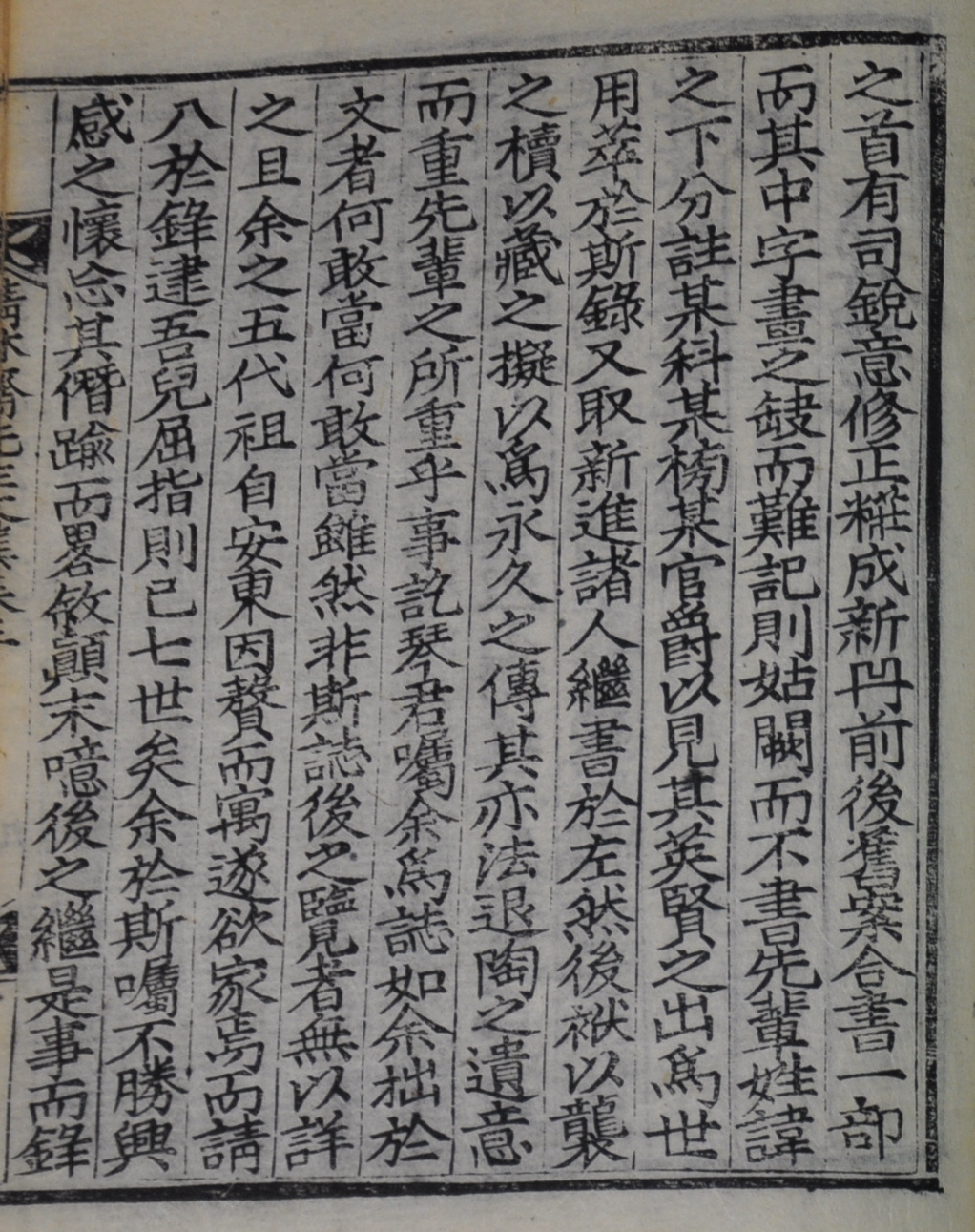

하지만 향안은 그간 編秩에 좀이 먹고 썩었으며, 글자에는 먼지가 누렇게 묻어 있으니 매우 미안한 사정이라 한탄하였다. 더구나 嘉靖(1522~1566) 이후 입록자의 경우에는 복수의 향안에 疊書되어 있기도 하고, 또는 입록되지 못한 경우도 있다 하여 매우 혼란스러운 상황이라 하고 있다. 17세기 중엽 이후 나타나기 시작한 향안 입록의 파행과 문란상이 봉화에서도 나타나기 시작했음을 알 수 있다. 이에 향안을 새롭게 마련할 필요가 제기되었으나 鄕人들은 시일을 미루어 망설이고 있던 상황이라 하였다. 그때 마침 琴君이 고을의 有司, 즉 鄕任을 맡아 향안을 새롭게 단장하고 前後舊案을 1책으로 合書하였는데, 향안 정리 중 字劃이 불분명한 것은 우선 빼놓고 선배의 성명 아래에 註를 나누어 과거급제, 관작 등의 이력을 기록했다고 한다. 향안의 개수가 훼손된 향안의 복구와 疊書 등으로 인한 향안 입록의 문란상을 바로잡는데 있음을 알 수 있게 해준다. 한편 향안 개수를 주도한 琴君에 대해서는 명확하게 밝혀지지 않는다. 다만 봉화 土姓 출신의 유력한 재지사족으로 생각된다.

서문 마지막에는 미흡함에도 琴君의 부탁으로 서문을 작성하게 된 경위를 설명하였다. 김양렬은 五代祖가 安東에서 이주하였고, 그 인연으로 봉화에 정착하게 되었음을 들어 향안 개수에 참여하고 서문을 작성하게 되었다고 한다. 그리고 선배의 遺意를 받들어 공정한 향안 작성이 지속적으로 이루어지기를 바라면서 서문을 마치고 있다.

[자료적 가치]

조선후기 향안 작성의 추이를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 경상도봉화에서도 16세기부터 재지사족 중심의 향촌지배질서 확립을 위해 향안이 작성되어 왔다. 재지사족들은 父, 妻, 外系에 사회적으로 하자가 없어야 향안에 입록할 수 있다는 입록조건, 즉 三參을 내세워 향안을 배탁적으로 운영해 나갔다. 하지만 17세기 중엽 이후 鄕任 권위의 약화와 더불어 나타난, 複雜多技한 각종 향권 경쟁이 야기되면서 향안 작성이 파행되기도 하고 비정상적으로 운영되기도 하였다. 봉화에서도 17세기 중반 이후 이러한 문제점이 노정되었고 그 결과 복수의 향안에 한 사람이 중복 기재되기도 하고, 검증되지 않은 인물이 향안에 입록되기도 하였다. 이러한 문제로 18세기 전후한 시점 봉화의 재지사족들은 위와 같이 향안 改修를 시도하게 된 것이다. 하지만 향안 개수 이후에도 이러한 문제점은 개선되지 않았을 것이라 여겨진다. 17세기 전후하여 향안이 작성된 대부분 고을의 향안 역시, 複雜多技한 향촌 내 갈등양상으로 인해 18세기 이후에는 향안 작성이 파행되었기 때문이다.

『淸休齋文集』, 金揚烈,

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『奉化郡史』, 奉化郡史 編纂委員會, 奉化郡, 2002

이광우