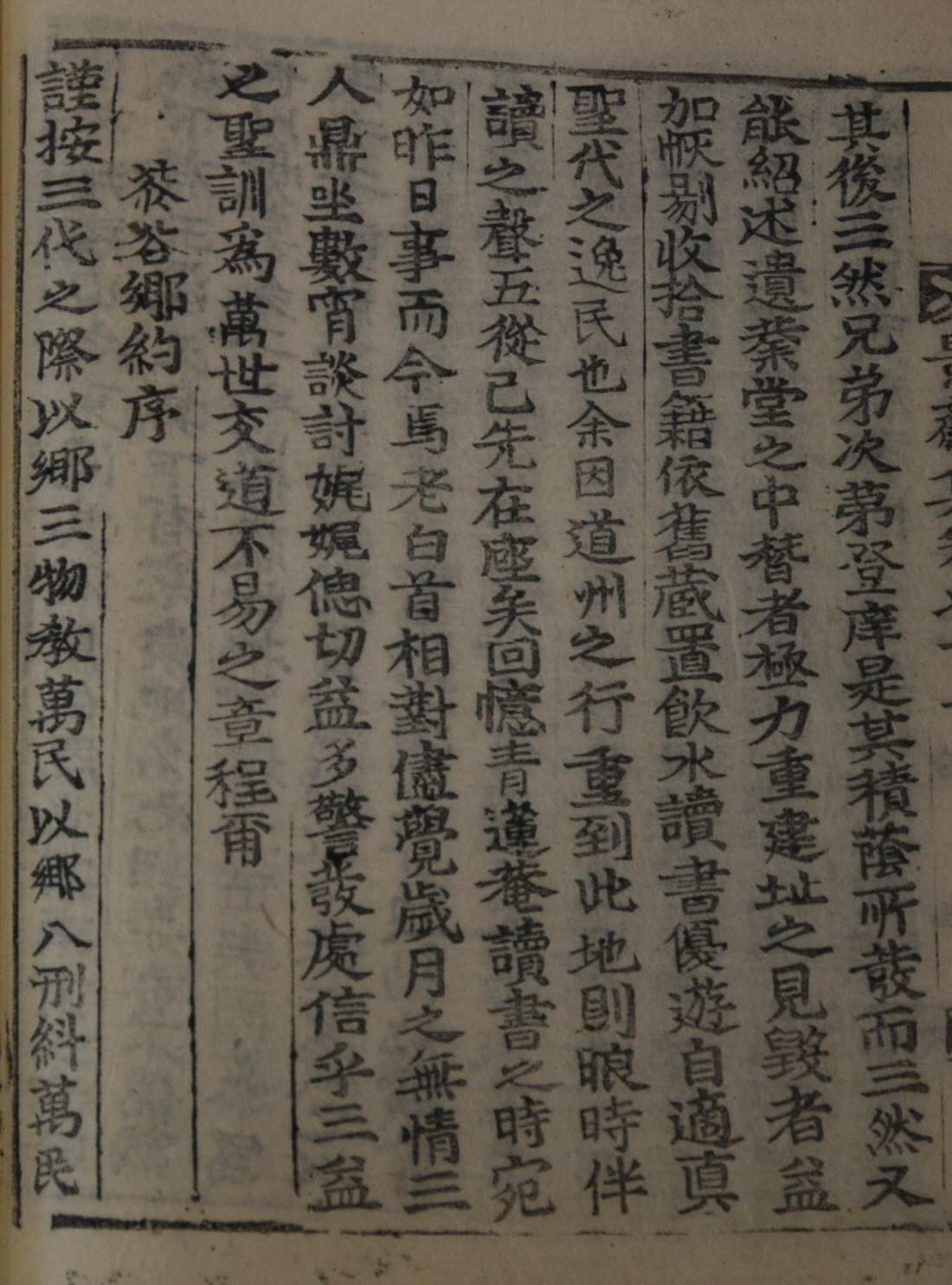

19세기 후반 慶尙道漆谷府의 府使로 부임한 禹成圭가 효과적인 향촌 통치와 백성들의 교화를 위해 鄕約을 제정하면서 작성한 序文

景齋集 四景齋集 卷之十一 序 漆谷鄕約序景齋集 卷之十一 六

一 : 卷1 詩, 卷2 詩 / 二 : 卷3 書, 卷4 書, 卷5 書, 卷6 書, 卷7 書 / 三 : 卷8 雜著, 卷9 雜著 / 四 : 卷10 雜著, 卷11序,記 / 五 : 卷12 跋, 卷13 銘,箴,贊,箋,上樑文,祝文,祭文,墓碣文,行狀, 卷14 附錄

[내용 및 특징]

조선후기에 접어들면서 一鄕 단위의 향약은 종전과는 향약은 지방 수령에 의해 실시되는 경우가 많았다. 지방 수령들은 향약 조직을 매개로 효과적인 지방통치를 도모하였던 것이다. 慶尙道漆谷府에 府使로 부임한 禹成圭도 지역 사족과 함께 향약을 제정하고, 직접 그 序文을 작성하였다. 우성규에 의해 실시된 칠곡향약의 정확한 시행 시기와 「漆谷鄕約序」 작성 시기는 명확하지 않지만, 그의 칠곡부사 재임기간인 1889년에서 1892년 사이이며, 그 중에서도 재임 초기에 이루어졌을 것으로 여겨진다.

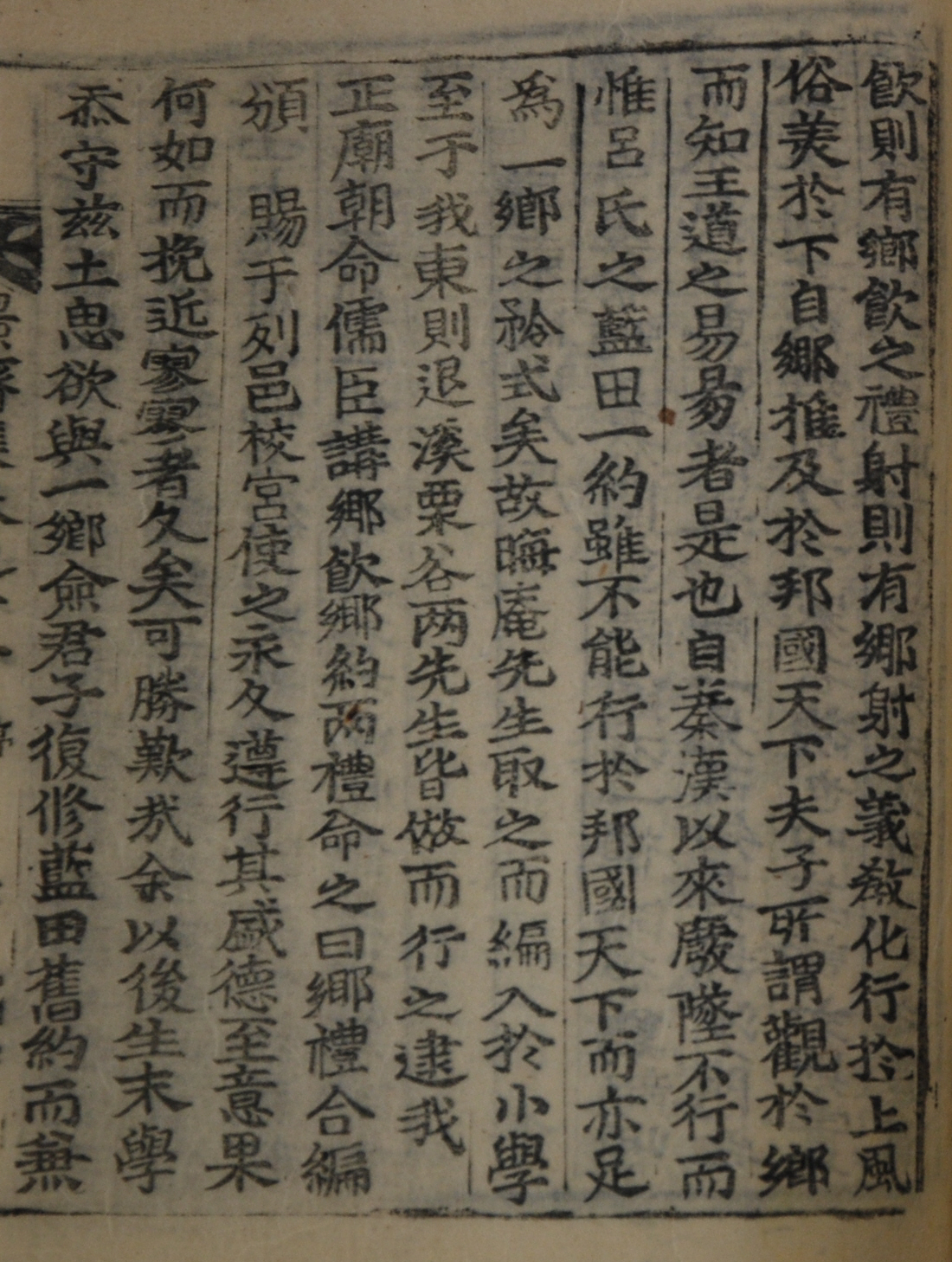

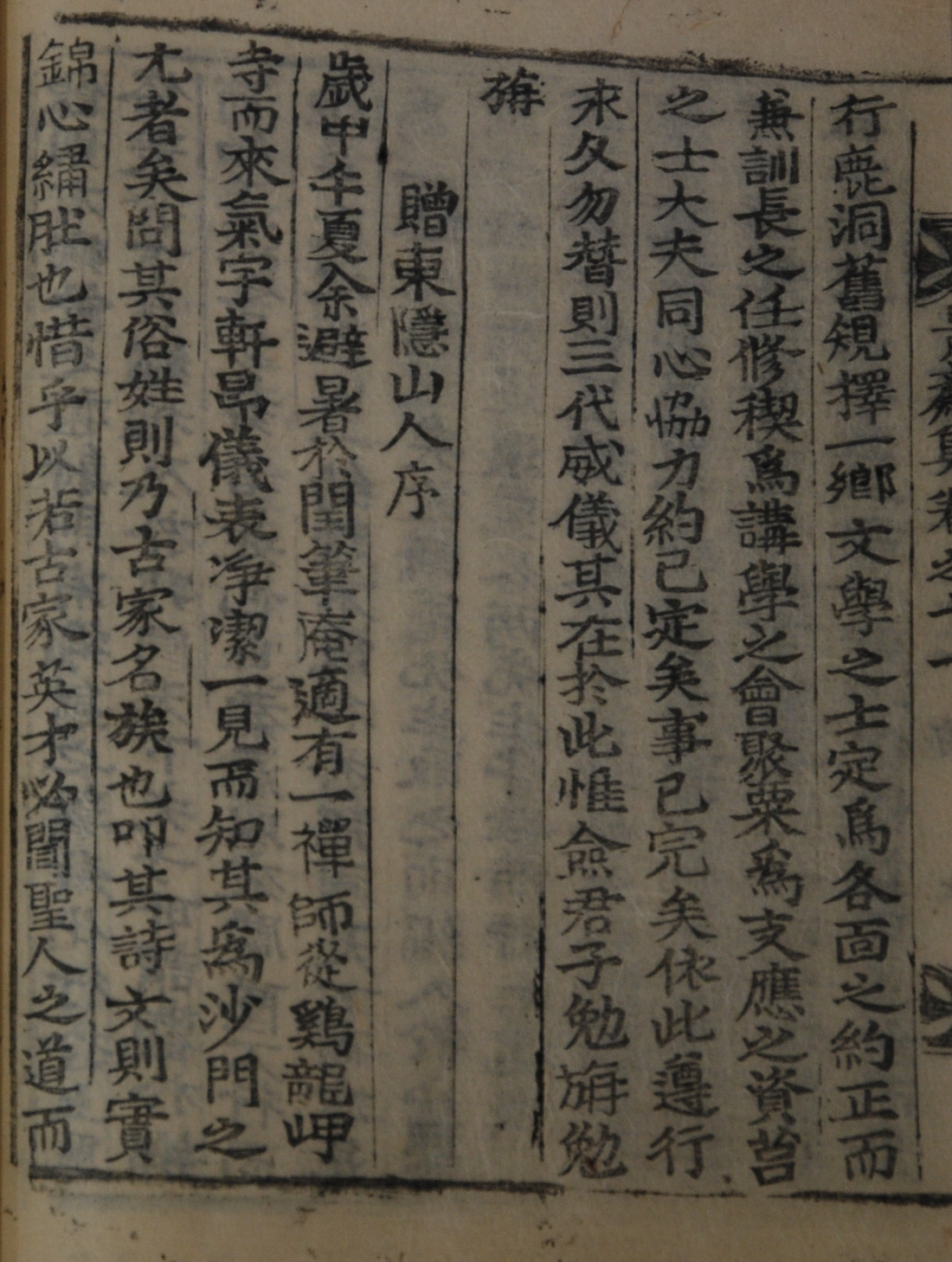

서문에는 칠곡향약 시행의 의의와 지역 사족들에 대한 바람이 간략하게 언급되어 있다. 먼저 三代 시절에는 鄕三物로 만민을 가르쳤고 鄕八刑으로 만민을 다스렸으며, 鄕飮과 鄕射가 있어 한 시골의 교화가 온 천하에 미치게 되었으니, 실로 孔子가 말한 “觀於鄕而知王道之易易”이라 하며 옛적에는 향촌 교화가 제대로 이루어졌다고 하였다. 그러나 秦漢이래 이 제도가 폐지되었으며, 오직 北宋의 呂氏가 이를 계승하여 藍田鄕約을 제정하였고, 이를 취하여 南宋의 朱子가 『小學』에 등재시켜 우리나라에 이르게 될 수 있었다고 나타나 있다. 주자가 『소학』에 등재시킨 것은 呂氏鄕約을 가감하고 증보한 朱子增損呂氏鄕約이다. 따라서 향약의 보급은 성리학의 윤리 교과서라 할 수 있는 『소학』의 보급과 맞물려서 진행되었다. 그리고 우리나라에서는 退溪와 栗谷 두 선생이 예전의 것을 준하여 향약을 행했다고 한다. 퇴계는 1556년 고향인 禮安에서 鄕約을 실시하였으니 곧 禮安鄕約이며, 율곡은 西原(지금의 淸州)과 海州에서 향약을 실시하였었는데, 모두 주자증손여씨향약을 참고하여 만든 것이다. 이어 正祖 연간에 왕께서 儒臣에게 명하여 鄕飮과 鄕約의 예를 강의하게 한 뒤, 『鄕禮合編』을 엮어 列邑 향교에 배포하여 시행케 했다고 한다. 『향례합편』은 중국과 우리나라의 향음주례 시행 고사 및 규정을 엮어 놓은 것으로 1797년에 간행되었다. 이상의 거룩한 덕과 지극한 뜻을 계승하여 우성규 자신도 이 고을의 수령이 되어, 一鄕의 僉君子와 藍田鄕約을 닦고 아울러 鹿洞舊規를 행하였다고 했는데, 녹동구규는 주자가 白鹿洞에 서원을 짓고 학생들을 가르치기 위해 만든 白鹿洞規를 이른다. 그리고 一鄕의 ‘文學之士’를 뽑아 各面의 約正으로 삼고, 訓長의 소임을 겸하게 하며 修稧했다고 한다. 또 이를 바탕으로 강학의 모임을 만들고 곡식을 모아 지원하는 재력을 만드는 것으로 이 고을 사대부들과 약속하여 일이 완료되었으니, 이를 성실히 준수하여 영구히 바꾸지 말기를 칠곡의 僉君子에게 당부하며 서문을 마치고 있다.

서문에서 언급되어 있듯이 강학과 교화를 명분으로 향약을 시행하되 各面 단위로 구성되어 있음이 확인된다. 수령이 邑治에서 고을의 향약을 총괄하되, ‘文學之士’로 불리는 各面의 저명한 사족이 해당 面의 약정을 맡아 鄕風을 규찰하고, 훈장을 맡아 강학을 책임지는 구조이다. 우성규의 문집인 『景齋集』 수록 「示漆谷各面訓長」에 따르면 실재 부임하던 1889년 칠곡 各面의 훈장에게 諭示하여 강학에 전념할 것을 당부하고 있다. 교화와 강학이 명분이지만 실질적으로 향약 조직을 통해 효과적인 지방 통치를 도모하고 있음을 확인 할 수 있다. 한편, 향약 시행의 진작을 위해 修稧했다고 나타나는데, 이는 비슷한 시기 칠곡에서 결성된 鄕約契로 여겨진다. 칠곡의 대표적인 유학자였던 李秉銓(1824~1892)의 문집 『离皐集』에는 당시 修稧된 것으로 여겨지는 향약계의 서문인 「鄕約契序」가 수록되어 있어, 修稧의 대략적인 성격을 파악 할 수 있다.

[자료적 가치]

조선중기 이래 재지사족들은 一鄕 단위의 향약을 시행함으로써 재지사족 중심의 향촌지배질서를 확립해 나갔으며, 향약을 留鄕所의 鄕規와 접목시킴으로써 지방자치규정으로 활용하였었다. 즉 수령을 중심으로 한 관치행정 기구에 대항하여, 향약을 시행해 나감으로써 재지사족들이 향권 운영에 참여했던 것이다. 그러나 17세기 후반 이래 複雜多技하게 발생한 향촌 내 갈등양상으로 一鄕 사족들의 공론에 의한 향약은 폐치되는 경우가 많았다. 따라서 조선후기 一鄕 단위의 향약은 종래의 재지사족 주도가 아니라 수령, 즉 관권 주도로 시행될 수밖에 없었다. 이러한 관권 주도의 향약은 해당 고을의 面里 조직과 유기적인 관계 하에 조직되어, 수령의 효과적인 지방통치에 일익 하는 형태로 운영 될 수가 있었다. 우성규의 「칠곡향약서」에서도 이러한 19세기 향약 시행의 추이를 확인 할 수 있다.

『景齋集』, 禹成圭,

『离皐集』, 李秉銓,

『漆谷誌』,

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『漆谷郡誌』, 漆谷郡, 漆谷郡, 1994

이광우