조선중기 지금의 慶尙北道軍威郡缶溪面大栗里에 소재한 幕巖에서 교유했던 張顯光, 洪天賚, 洪昕의 학문적 정신을 계승하고자, 조선말기에 결성된 幕巖修契의 序文으로 장현광의 후손인 張錫龍이 작성

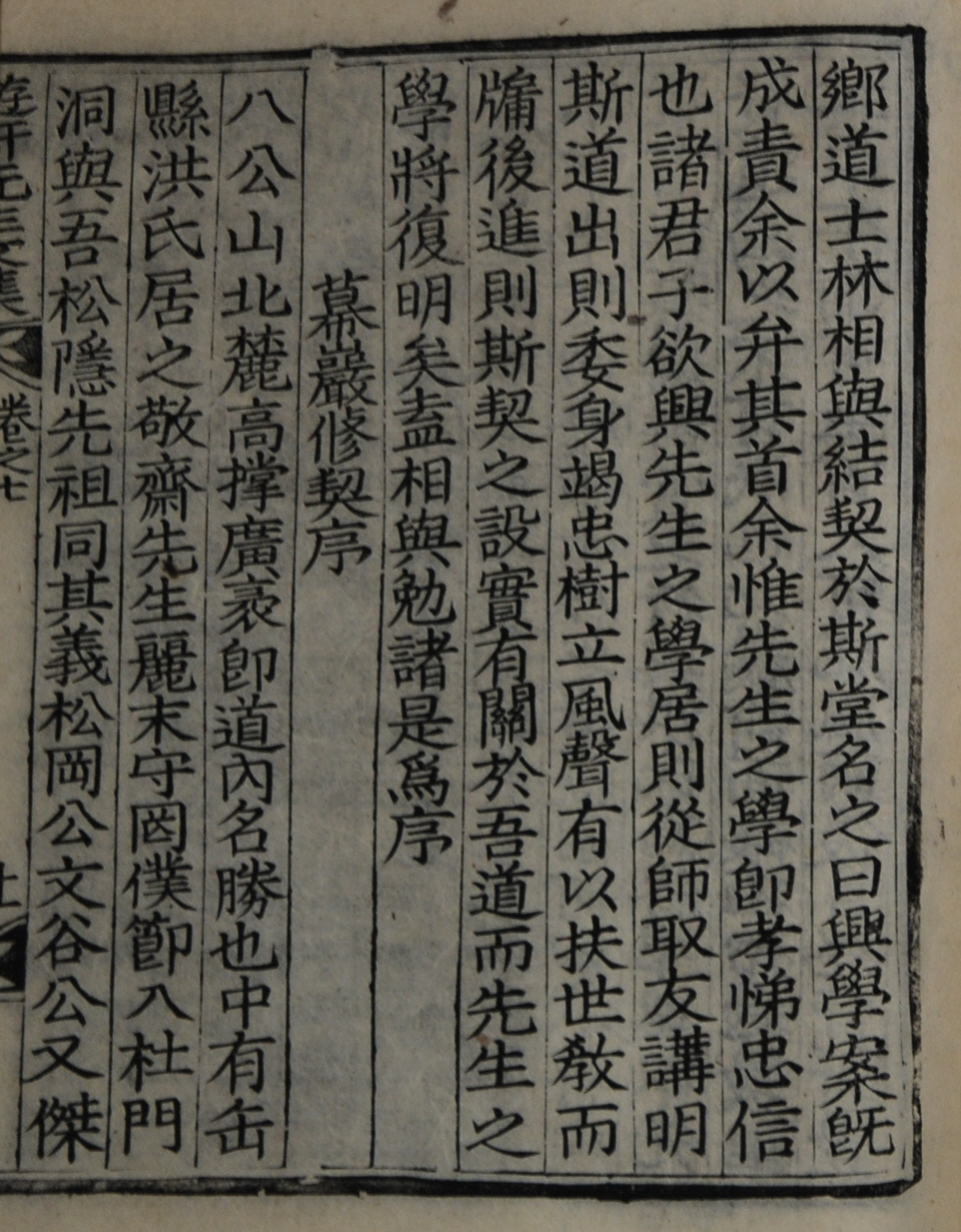

遊軒先生文集 四遊軒先生文集 卷之七 序 幕巖修契序遊軒先生文集 卷之七 十一

一 : 卷1 詩, 卷2 詩 / 二 : 卷3 詩, 卷4 疏 / 三 : 卷5 箚,敎書,表,箋,進香文,告由文, 卷6 書,致祭文,祭文,祝文 / 四 : 卷7 上樑文,序, 卷8 序,記 / 五 : 卷9 跋,箴,銘,雜著,禮狀,墓碑銘,碑銘,墓表,墓碣銘, 卷10 墓碣銘,陰記,墓誌銘 / 六 : 卷11 諡狀,行狀,遺事,附錄 / 七 : 附錄,年譜

[내용 및 특징]

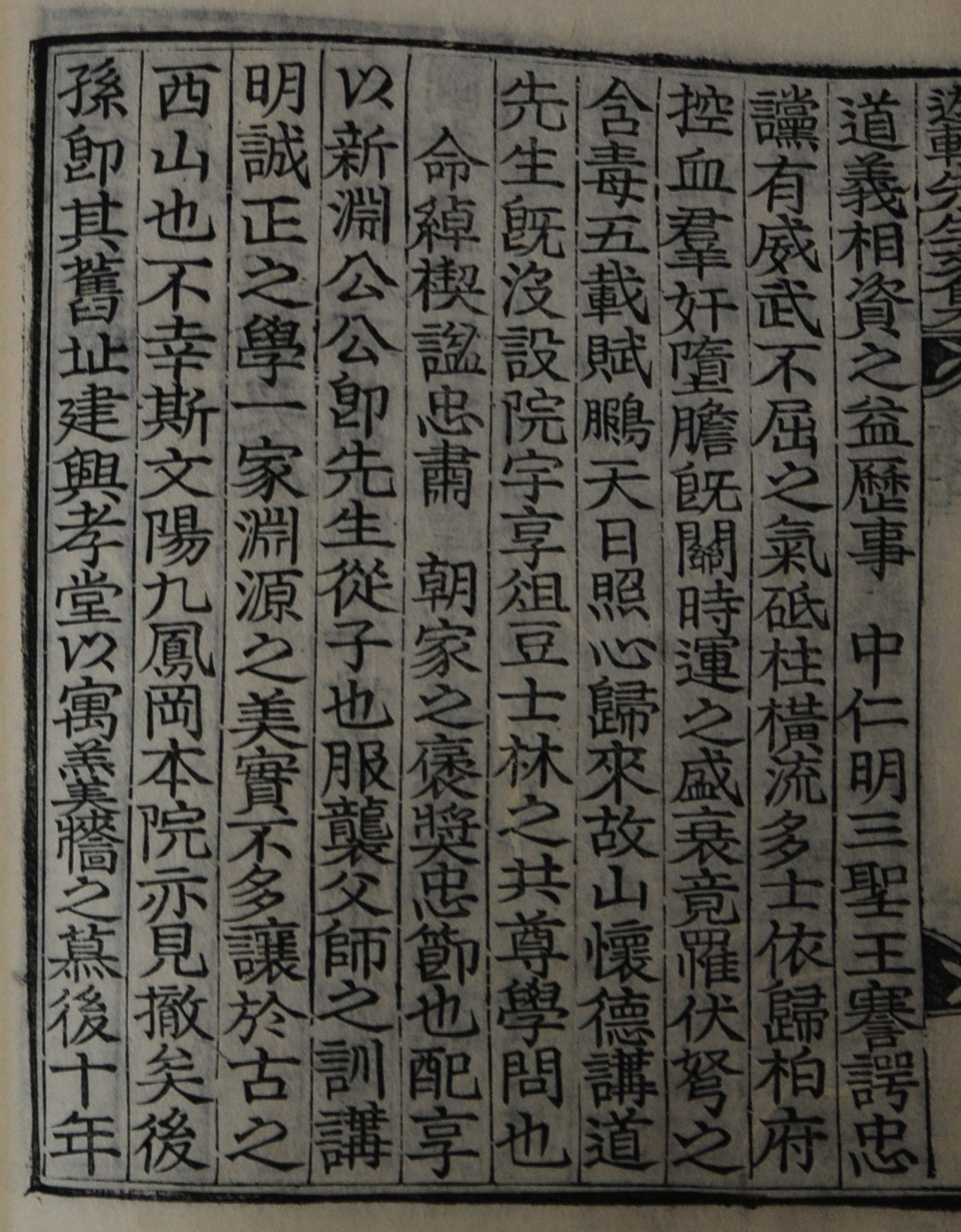

幕巖修契는 지금의 慶尙北道軍威郡缶溪面에 위치한 幕巖을 매개로 결성된 契 조직이다. 조선중기기 嶺南學派를 대표하던 유학자 張顯光이 이곳에서 洪天賚(1564~1614), 洪昕(1601~1653)과 시와 풍류를 나누었는데, 그 후손들이 당시 선인들의 학문적 전통을 계승하기 위해 막암수계를 결성하였던 것이다. 막암수계의 序文을 작성한 인물은 장현광의 후손으로, 조선말기 문신을 역임했던 仁同張氏 가문의 張錫龍이다. 구체적인 막암수계의 결성 시기는 본 자료와 「幕巖修契序」가 수록된 『遊軒集』에서는 확인되지 않는다. 다만 그가 노구의 몸에 蟄伏한 상황에서 서문을 썼다는 본문의 표현이 전해지고, 본 서문과 비슷한 취지로 丙午年(1906) 洪淵國에 의해 작성된 「幕巖稧序文」이 幕巖에 남아 있어, 20세기 초반에 작성되었을 것으로 여겨진다.

장석룡이 작성한 「막암수계서」는 본 契가 결성된 연유와 바람 등이 간략하게 언급되어 있다. 먼저 八公山 北麓에 道內의 명승지가 자리 잡고 있으니 그곳에 바로 缶縣洪氏가 거주하는 곳이라 하였다. 부현홍씨는 缶林洪氏의 별칭이며, 지금의 군위군부계면이 본관지이다. 장현광이 이곳을 방문했을 때 부계면은 義興縣缶南面이었고, 조선말기에는 義興郡缶南面이었다. 이어 부계 출신 인사로 麗末 杜門洞에서 절의를 고수했던 洪魯(1366~1392)를 들고, 자신의 선조인 張安世 역시 그와 義를 함께했었다며, 부림홍씨 가문과 인동장씨 가문과의 오랜 인연을 설명하였다. 조선중기에는 홍씨의 傑然한 후손으로 홍천뢰와 홍흔이 배출되었으며, 이 두 선생이 장현광의 문하에서 수학했다고 한다. 특히 장현광은 請鳧(지금의 慶尙北道靑松郡)로 가는 도중 막암에서 두 선생과 더불어 풍경을 노래하니, 장현광의 호를 따서 後人들이 이곳을 旅軒幕巖이라 일컬었다고 나타나 있다.

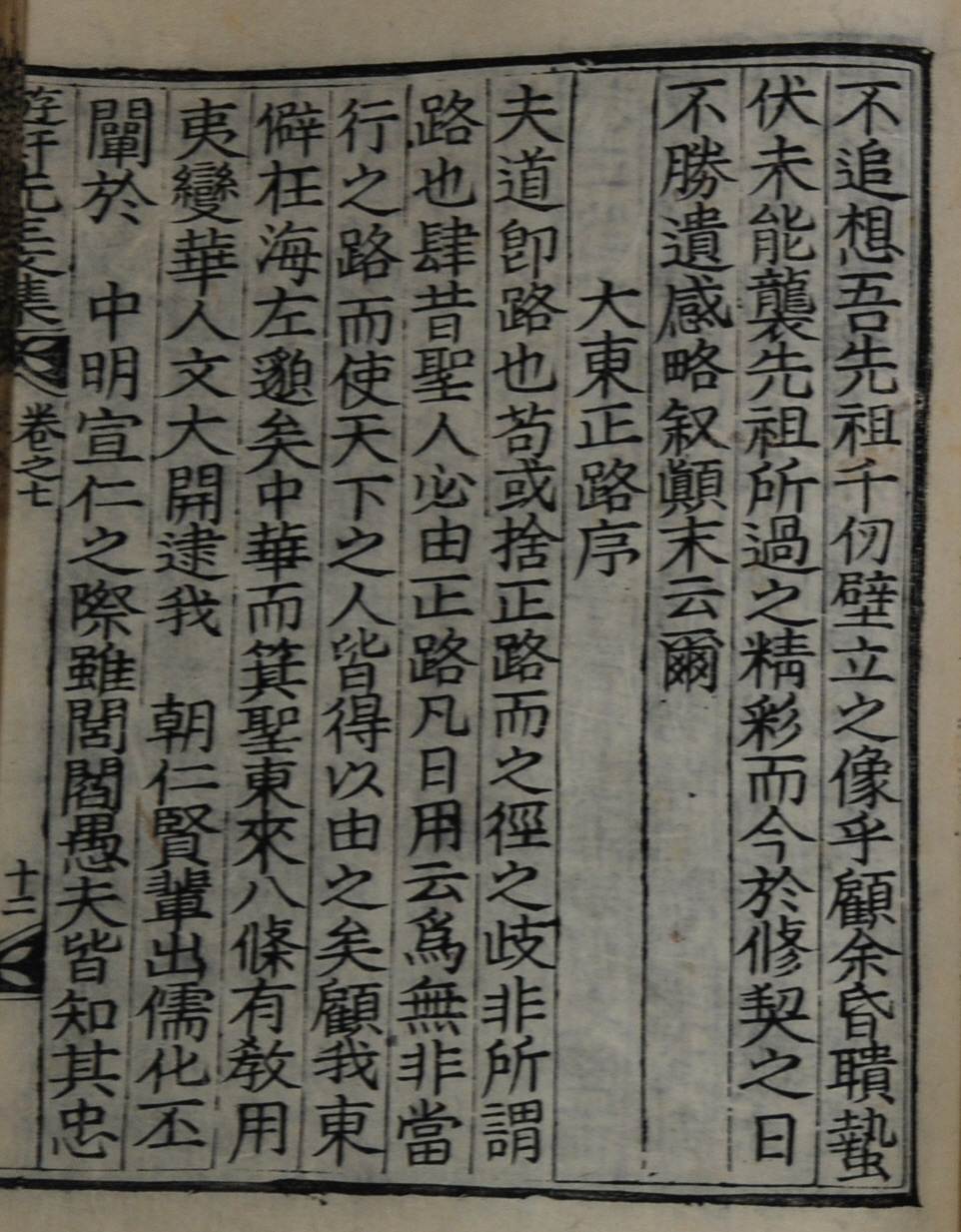

훗날 장현광이 巖廊, 즉 議政府의 右參贊으로 제수 받았을 때 부임하지 아니하고, 泉石의 명승지에서 우거할 뜻을 품었는데 이때 東洛의 不知巖, 聞韶의 冰溪巖, 永陽의 立巖이 있었으며, 이곳에는 막암이 있었다. 또한 이상의 諸巖에는 서원이 설립되어 선생을 배향했다고 한다. 부지암은 인동의 東洛書院(지금의 구미시임수동), 冰溪는 義城의 氷溪書院, 입암은 永川立巖書院(지금의 포항시죽장면) 인근에 위치하였으며, 모두 생전에 장현광과 인연을 가지고 있을 뿐만 아니라, 세 서원 모두 장현광을 배향하고 있다. 그러나 이러한 서원들은 현재 모두 廢徹된 상황임을 한탄하였다. 興宣大院君의 명으로 폐철되었기 때문이다. 여러 사림이 안타까워하는 가운데, 때마침 善山의 유생들이 홍씨들과 막암을 노닐고 구경한 뒤 학계를 결성하게 되었다고 한다. 선산의 유림은 장석룡과 같은 장현광의 후손일 것이다. 앞에서 언급한 홍연국의 서문에 따르면 東洛本所에서 通文이 와서 세 선생의 道義와 交遊의 뜻을 기리고자 계를 결성했다고 나타나 있다. 즉 선대의 인연을 매개로 후손 간의 결속력을 강화하고, 그들의 학문적 업적을 계승하여 학문 연구 및 후진 양성을 하고자 막암수계가 결성된 것이다. 즉 막암수계는 강학을 위해 결성된 일종의 學契 조직으로 볼 수 있다.

서문 말미에는 막암의 감흥과 계원에 대한 당부를 언급해 놓았다. 막암의 前面은 울퉁불퉁하나 그 위는 평평하여 100명 정도가 앉을 수 있고 풍우를 가릴 수가 있어, 후일 이곳에 登覽하는 자는 반드시 천길 벼랑 같이 우뚝 선 선조의 모습을 추상할 수 있을 것이라 하였다. 그리고 지금 자신은 눈과 귀가 멀고 蟄居해 있기 때문에 선조의 精彩를 능히 계승할 수 없으나, 修契하는 날에 그 감흥을 이길 수가 없어 그 전말을 이상과 같이 기록하게 되었음을 밝히며 서문을 마치고 있다.

[자료적 가치]

조선시대 學契의 성격을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 古來로 우리나라에서는 공동의 목적을 실현시키기 위한 각종 契 조직이 결성되었었다. 그 중 학계는 구성원 간의 학문 토론과 교육을 통한 후진 양성을 목적으로 조직되었다. 막암수계 역시 학계의 일종인데, 顯祖를 중심으로 한 후손들 주도로 결성되었다는 특징이 있다. 인동장씨와 부림홍씨는 장현광, 홍천뢰, 홍흔 세 현조의 학문적 인연을 매개로, 막암수계를 결성하여 강학을 통한 구성원 간의 결속력 강화를 도모했던 것이다.

『遊軒集』, 張錫龍,

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

『軍威마을誌』, 대구대학교 지역문화연구소, 군위군청,군위문화원, 2007

이광우