[내용 및 특징]

조선시대 향약은 기본적으로 朱子增損呂氏鄕約을 전범으로 하고 우리나라의 退溪鄕約 또는 栗谷鄕約을 참고하여 제정되었으며, 해당 향약의 실시 범위와 시기, 구성원의 성격, 시행 목적 등에 따라 규정상의 차이를 보여준다. 19세기 중반경 慶尙道善山府의 유학자 許{亻+奎}가 제정한 향약 역시 朱子增損鄕約을 기본 규정으로 삼고 있지만, 제반 여건에 따라 가감된 몇몇 규정은 향약이 시행되던 당대의 사회적 배경을 일정하게 반영하고 있다.

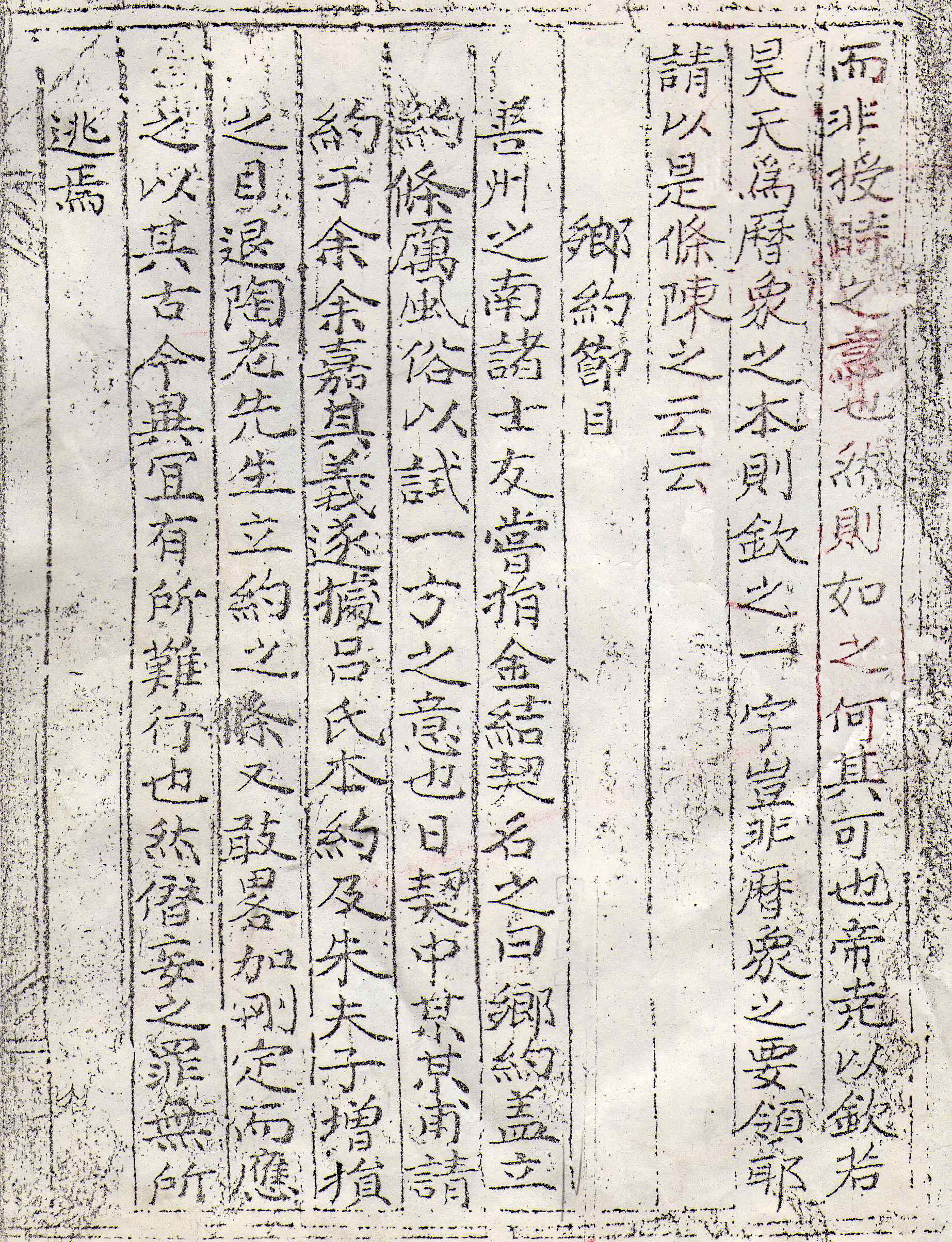

허규의 「향약절목」 서두에는 향약 제정의 동기와 구성에 대한 간략한 설명이 언급되어 있다. 이에 따르면 善山 부남 일대의 여러 士友들은 일찍이 일정한 양의 자금을 내어 結契하고 鄕約이라 불렀으니, 約條를 세우고 풍속을 장려함으로써 장차 一方에 시행하려는 뜻을 가지고 있었다고 한다. 향약 시행 범위가 뚜렷하게 나타나 있지 않지만, 대략적으로 몇 개의 동리 단위로 시행되던 洞約 규모였던 것으로 추정된다. 그러던 중 하루는 향약의 모씨가 자신에게 규정 제정을 청해왔기에, 기꺼이 수락하여 呂氏鄕約, 朱子增損呂氏鄕約, 退溪鄕約의 약조를 기본으로 삼고 時宜에 맞추어 가감한 본 향약을 만들게 되어다며 「향약절목」 제정 사유를 밝히고 있다. 특히 주자증손여씨향약의 내용을 대부분 따르고 있는 것으로 확인된다. 4대강령 중 過失相規 조항만이 퇴계향약을 거의 따르고 있을 뿐이다.

「향약절목」의 내용은 呂氏鄕約의 4대강령에 입각하여 德業相勸, 過失相規, 禮俗相交, 患難相恤 네 조목에 따라 제 규정을 마련해 놓았으며, 뒤이어 讀約會의 절차를 설명하는 것으로 구성되어 있다. 먼저 德業相勸에서는 德目으로 ‘見善必行’ 이하 17개조를 나열해 놓았다. 실재 朱子의 증손향약에는 23개조가 있는데 그 중 성격이 비슷한 6개조는 생략한 것이다. 業目은 약원이 지켜야 할 몸가짐으로 讀書 이하 7개 항목이 나열되어 있다. 역시 증손향약 중 일부를 간추린 것이다. 이상 덕업상권에 대해서는 증손향약과 동일하게 서로 권면할 것이며, 會集하는 날에 능한 자를 推擧하여 籍에 기록하고 그렇지 못한 자는 驚勵할 것을 명시하였다.

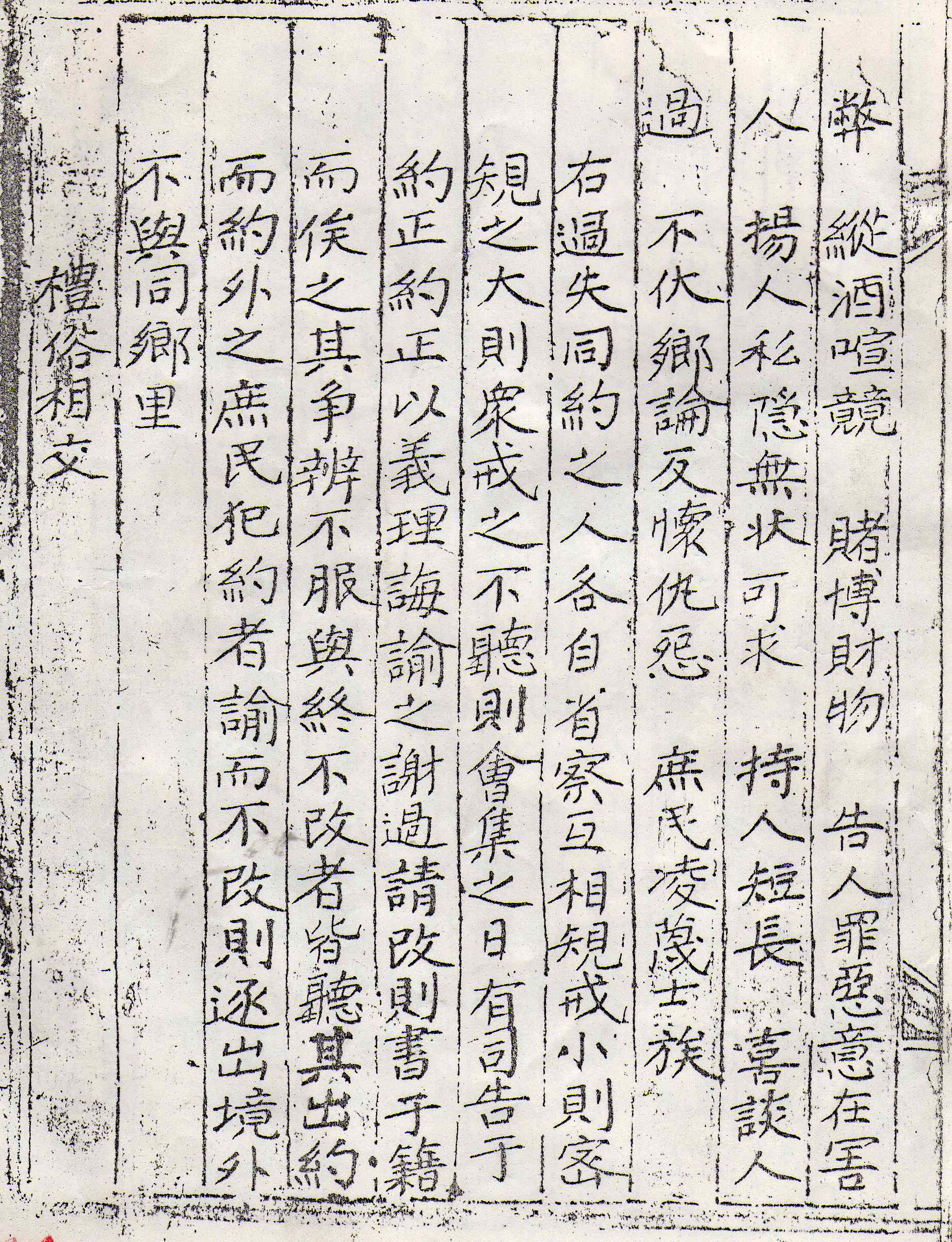

過失相規의 조항은 退溪鄕約을 가감한 것이다. 퇴계향약은 1556년 退溪가 고향인 慶尙道禮安에서 실시하기 위해 제정한 향약으로, 훗날 퇴계의 嶺南學派를 계승한 문인들에 의해 각 고을로 확산되었다. 허규도 퇴계학맥을 계승하여 과실상규 조항을 대부분 인용한 것이다. 일명 퇴계향약이라 불리는 「鄕立約條」는 과실의 정도에 따라 極罰 7개조, 中罰 16개조, 下罰 5개조로 이루어져 있으며, 말미에는 ‘元惡鄕吏’ 이하 4개조를 부기하고 있다. 즉 「향입약조」의 모든 조항이 과실에 대한 처벌 규정으로 이루어져 있는 것이다. 반면 「향약절목」의 과실상규 조는 모두 25개 조항으로 「향입약조」처럼 극벌, 중벌, 하벌의 구별은 하지 않은 채 한꺼번에 엮여져 있다. 이중 ‘賭博財物’을 비롯해 7개조는 「향입약조」에 없는 조항이며, 「향입약조」의 ‘不有執綱 不從鄕令者’ 이하 4개조와 ‘원악향리’ 등은 「향약절목」에 빠져 있다. 누락된 조항은 鄕任 및 鄕案에 대한 것으로, 조선시대 지방자치기구인 留鄕所 또는 鄕廳 운영과 관련된 조항이다. 동약의 성격을 가진 본 향약과 관련이 없기에 허규가 삭제한 것이다. 이상 조항에 대해서는 과실이 있는 자는 籍에 기록하며 約正과 대중이 회유하되 끝까지 듣지 않은 경우 出約한다고 명기하였다. 그리고 말미에는 約外의 庶民이 犯約한뒤 고치지 않을 경우 出境 조치를 취한다고 규정해 놓았다. 서민에 대한 규정은 허규가 추가한 것이다. 향약을 통해 하층민까지 통제하려는 의도가 반영되어 있다.

禮俗相交도 증손향약과 같이 ‘尊幼輩行’, ‘造請拜揖’, ‘請召迎送’, ‘慶吊贈遺’ 네 가지로 이루어져 있지만, ‘존유배행’을 제외하고 각 조항의 제목은 기재되어 있지 않은 채 나열되어 있다. 첫 번째 '존유배행'은 어른에서 아이까지 등급을 다섯 가지로 분류한 것이다. 자신의 나이를 기준으로 20세 이상은 尊者로 모시며 아버지처럼 섬기고, 10세 이상은 長者라 하여 형처럼 섬긴다고 했다. 그리고 자신과 아래위로 10세 이상 차이가 나지 않을 때는 敵者라 하며, 10세 이하는 少者, 20세 이하는 幼者로 분류하였다. 두 번째 ‘造請拜揖’은 손님을 뵙고 拜揖하는 절차를 언급해 놓은 것으로, 앞서 언급한 尊幼輩行에 따라 설명하고 있다. 이것은 다시 세 가지로 나누어지는데, 歲首나 慶事가 있을 때 幼者가 尊者와 長者를 찾아뵙고 인사하는 절차, 尊者와 長者를 방문하는데 중간에 客이 찾아오거나 先客이 있는 경우와 같이 다양한 상황에서의 처신해야할 방도, 길에서 尊者와 長者를 만났을 경우 인사하는 방법이다. 세 번째는 ‘請召迎送’으로 청하여 대접할 때 맞고 보내는 예절이다. 원래는 네 가지이나 「향약절목」에서는 모임 때 자리에 않는 방법과 燕集, 즉 여러 잔치 모임에서 酬酌하는 갖가지 절차와 방법만 설명하고 있다. 異爵者는 나이에 따라 서열하지 않고 상객으로 모신다는 부분이 주목된다. 異爵者는 士大夫 이상으로, 여기서는 관직 역임자를 뜻한다. 네 번째 ‘慶吊贈遺’에서는 同約 상호간에 吉事가 있으면 일제히 축하해주며 재물을 모아 주거나 물품을 빌려준다는 규정, 喪事와 水災 및 火災로 재난을 당했을 경우 이를 위로하고 동약에서 도와준다는 규정, 동약 계원 자신의 喪禮와 葬禮 때 도와주고 조문하는 규정을 나열해 놓았는데, 여기서도 증손향약의 네 가지 규정 중 세 가지만 수록하였다. 이상 예속상교는 유사가 주관하되, 약속을 지키지 않는 자가 있으면 회집하는 날에 약정이 그를 꾸짖고 籍에 기재한다고 나타나 있다.

患難相恤에서는 일곱 가지의 사례를 들고 있다. 첫째는 수재나 화재를 당했을 때, 둘째는 도둑 당했을 때, 셋째는 질병이 있을 때, 넷째는 喪을 당했을 때, 다섯째는 나이 어린 고아가 있을 때, 여섯째는 무고한 일을 당했을 때, 일곱째는 가난하고 궁핍하게 되었을 때 契中에서 도와주는 원칙을 나열하였다. 이상 患難相恤은 그 집에서 약정에게 알리되 인근의 同約이 대신 알려주기도 하며, 약정이 유사에게 명하여 救濟를 주관하는데, 도와줌에 능함과 능하지 못함을 가려 籍에 기록한다고 명시해 놓았다.

4대강령 다음에는 향약의 기본 조직과 운영 방침이 소개되어 있는데, 증손향약을 약간 가감한 규정이다. 먼저 會集은 예전처럼 매달 실시하기 힘드니, 매년 봄과 가을 두 차례만 가진다고 하였다. 約任은 약정 1인, 부약정 1인, 유사 1인이다. 약정은 齒德者, 부약정은 學行이 있는 자, 유사는 젊고 일을 공정하게 처리할 수 있는 자 가운데 선출하였다. 三籍을 두었는데 하나는 約員의 명단을 기재한 約案이고, 나머지는 약원의 행실을 선행과 악행으로 나누어 기재한 善籍과 惡籍이다. 三籍은 유사가 관리하다고 나타나 있다.

이어 讀約會 때의 儀禮를 수록해 놓았다. 먼저 유사가 독약회를 앞두고 약중의 여러 인사에게 날짜와 장소를 통보하고, 모임 때 사용될 契物을 철저하게 점검해야 한다고 나타나 있다. 이어 모임 당일에는 구성원의 尊幼輩行, 約任 등의 지위에 따라 인사를 하고, 자리 잡는 절차를 상세하게 설명해 놓았다. 인사와 좌정이 끝난 다음에는 약정과 유사의 주관 하에 향약의 제 규정을 소리 내어 읽고 질의문답 시간을 가진다고 하였다. 아울러 선행자와 악행자에 대한 상벌절차를 행하고, 모든 절차가 끝나면 식사를 하되 조정의 得失에 대해서는 얘기하지 말라고 나타나 있다. 이상의 절차는 증손향약과 거의 동일하다. 독약회는 오후 네 시쯤에 罷하는데, 유사는 모임이 끝난 후 契物을 점검하고 그 결과를 깨끗하게 장부해 정리할 것을 명기해 놓았다.

[자료적 가치]

조선시대 향약 시행의 추이를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 조선중기 이후 향촌사회에 보급된 향약은 시행 범위와 시기, 구성원의 성격과 목적에 따라 다양한 형태로 운영되었다. 다른 자료가 확인되지 않아 구체적인 성격은 파악 할 수 없으나, 19세기 중반 허규가 제정한 「향약절목」의 대상이 되는 향약은 그 중에서도 몇 개의 동리를 대상으로 실시되던 洞約으로 분류할 수 있다. 조선시대 재지사족들은 자신들의 실질적인 영향력이 미치는 하나 내지 수개의 동리에서 향약을 시행해 나감으로써, 향촌 내에서의 사회적 지위를 유지하려 했다. 향약 규정을 자기규제의 典範으로 삼고, 상하 질서를 확연히 하며, 상부상조를 통해 구성원 간의 결속력 강화를 도모했던 것이다. 그러나 본 향약이 제정되던 19세기는 사족의 사회적 지위가 크게 흔들리고 있던 시기였기에, 예전과 같이 향약의 권위를 빌어 사족 중심의 향촌지배질서를 유지하기에는 힘들었을 것이다.