1735년영천望亭洞에서 실시되었던 鄕約의 約條文과 참여 인원의 명단이다

내용 및 특징

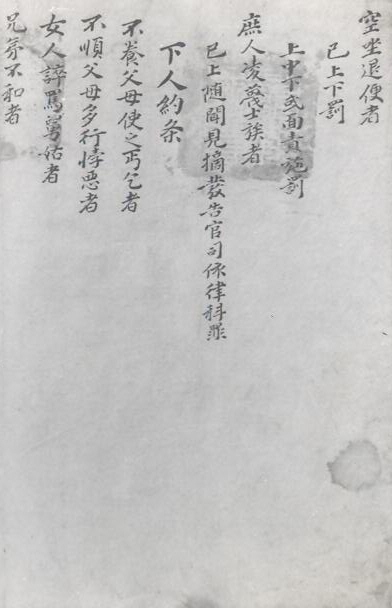

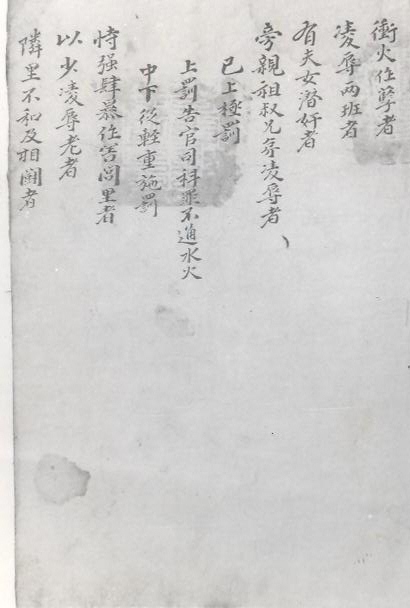

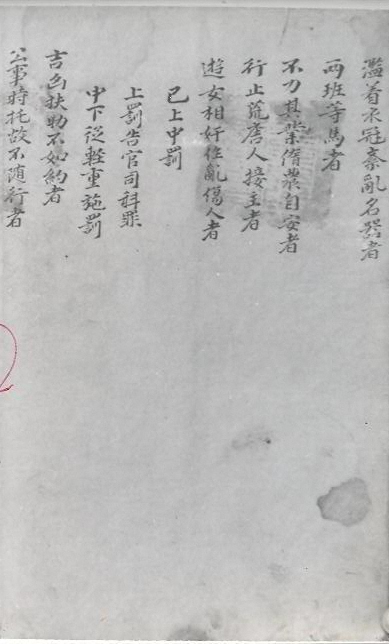

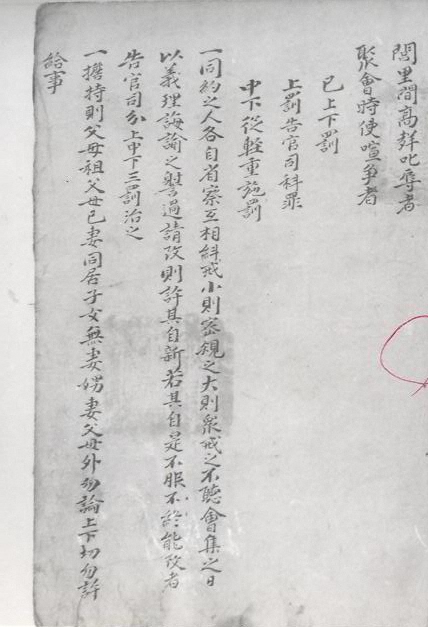

이 향약은 영천망정동에서 실시된 향약으로서, 현존하는 당시의 자료에 관의 수결이 있는 것으로 보아 관의 허락 하에 실시된 것으로 보인다. 망정향약이 실시되었던 시기는 1735년부터 최후의 추입이 있는 1783년 경까지 약 50여 년간이었던 것으로 보인다. 망정향약의 약조목은 주자증손여씨향약의 4강목에 의거하여 작성된 것인데, 17~18세기 영남지방에서 실시된 대부분의 향약이 그러하듯이 그 내용은 退溪-金圻향약을 크게 따르고 있다. 구체적인 내용은 김기향약과 한 두 조목 또는 字句上의 차이에 불과했다. 그러나 禮俗相交와 患難相恤에 관계되는 조목은 각기 촌락의 사정에 따라 작성된 것으로 이것은 단순히 예속상교와 환난상휼만을 규정한 것이 아니라 실질적인 향약운영에 관한 내용이기도 하였다. 망정향약의 구성과 운영 등에 관해서 살펴보면, 망정향약은 전 洞民을 대상으로 하여 성립되고 있는데, 양반은 물론이고 양민과 개별 戶를 구성하고 있던 노비가 그 구성원이었다. 그러나 가내노비의 경우에는 자원자에 한하여 가입을 허락하고 있었다. 향약의 운영을 위한 임원으로는 洞任과 座主, 色掌 등이 있었는데, 洞任은 1년 임기로 청렴결백하고 부지런한 자를 택하여 선출하였다. 이 외에도 題名錄에 수결을 한 有司와 公事員이 있었는데 이들의 직무에 대해서는 구체적으로 파악되지 않으나 유사나 동임은 동일한 職任이었던 것으로 보이며, 또한 이들의 신분은 양반이었음을 알 수 있을 뿐이다. 相扶相助에는 喪葬의 扶助와 吉事, 화재, 질병에 대한 相求가 있었는데, 이 중 상장에 대한 부조는 父,母,己,妻와 동거자녀 그리고 처남이 없는 처부모에 국한되고 있었으며, 初喪과 葬事時에 동임과 洞員이 終始토록 看護하도록 하고 있다. 이 중 한 내용을 보면 초상시에는 喪布 40尺, 草席 5立, 空石을 매원 1立씩 수합하여 지급하고 있었으며, 殯所시에는 양반은 大樑 2株, 椽木 5개, 外木 1冊, 藁索 1沙里, 盖草 1旨씩, 下丁은 椽木 1개, 盖草 1旨, 索 1沙里씩 납부하고 있었다. 吉事에 대한 부조에서 길사는 設宴, 婚事, 大小科入格이었으며, 이것에 대한 부조는 定式이 없이 수력상조케 하고 있었으나, 양반혼사에 대해서는 米2승, 明太 5미씩을 각출하여 부조하고 있었다. 이와 더불어 火災와 질병, 우환에 있어서도 相求가 행해지고 있었다. 즉, 화재 시에는 約員들이 盖草 1旨, 고삭 1사리, 재목 1주씩 각출하여 造冢하게 하였다. 또한 질병과 우환으로 失農을 면치 못할 경우에 모두 도와 廢業流離에 이르지 않도록 하고 있었다. 이상과 같은 상부상조는 임란 후의 향약이나 동약에서 볼 수 있었던 일반적인 내용이었는데, 그것은 하층민을 향약조직에 편제하여 일정한 상부상조를 통하여 하층민을 토지에 긴박시킴과 통시에 양반 중심의 신분적 상하질서의 유지를 추구하는 것이었다. 이것은 결국 하층민을 향약조직에 편제함으로써 그리고 이 조직을 통한 상부상조를 매개하여 하층민을 洞里와 土地로부터의 이탈을 금하는 것이었다. 이러한 하층민의 토지긴박은 이들을 기반하고 있던 양반층의 향촌지배의 기본이 되는 것이었다. 따라서 이러한 향약조직은 상당히 강제성을 띤 조치였던 것으로 향촌사회에서 향약 이외의 조직을 엄금하고 있었다. 이것은 양반중심의 상하신분질서의 확립을 목적한 것이었음을 의미하는 것이며, 여기서 향약은 신분적인 階梯를 엄격히 하고 있었다. 이것은 향약의 좌목을 통해 파악할 수 있는데 망정향약에서는 上廳, 中廳, 下廳을 두고 있었다. 이렇듯 상중하층이 명확하였지만 실제 좌목에는 上下廳 座目만이 있었다. 즉 상청좌목에는 13명이 하층좌목에는 86명이 등재되어 있다.

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1987.

이병훈