내용 및 특징

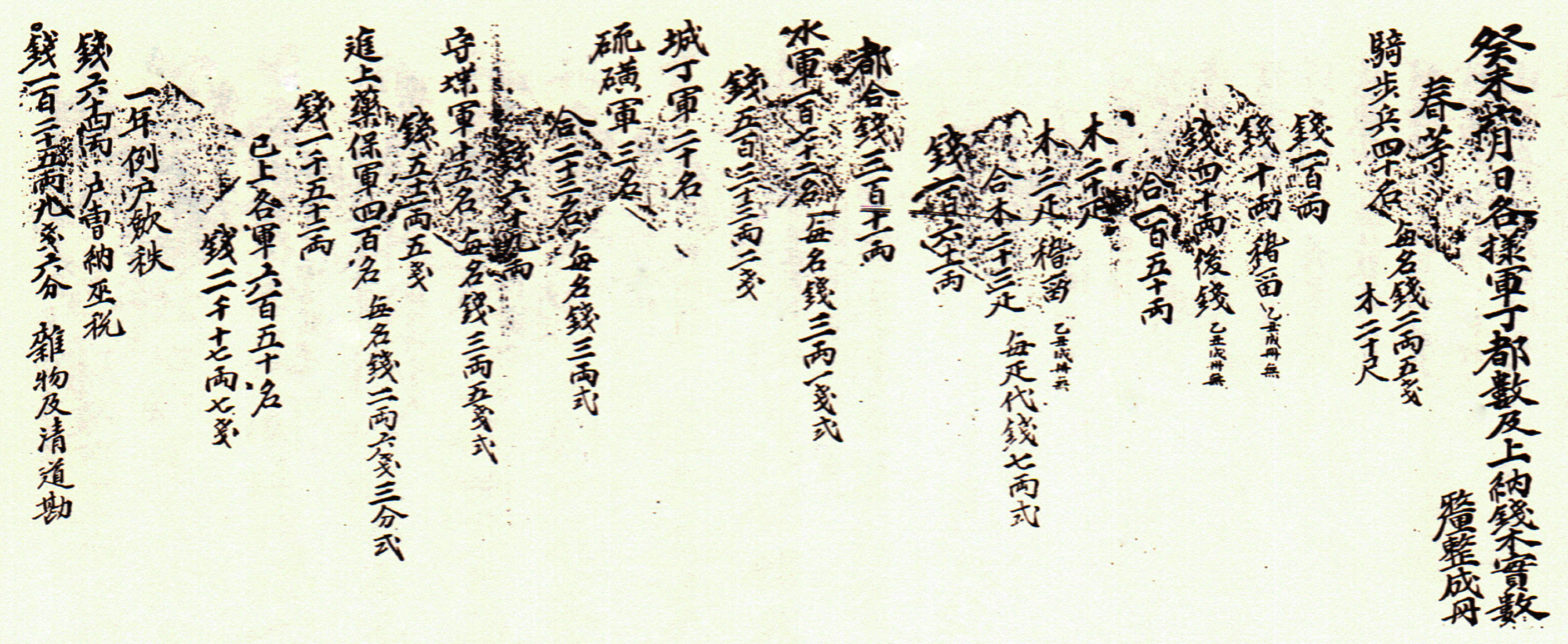

이 成冊은 癸未年 6월에 작성된 英陽縣내의 각종 軍丁數와 上納한 錢木의 양을 새롭게 책정하여 작성한 것이다. 여기에는 각종 군정 및 상납세에 대한 상세한 부과 내역과 함께 下帖과 節目이 있어서 이들 세액이 책정된 경위를 상세히 알려주고 있다. 이 성책의 정확한 작성연대를 알 수는 없지만, 봄에 납부한 戶斂의 항목 중 삼군부에 別砲都案과 各軍都案의 비용으로 금전을 납부하는 것으로 보아 1883년으로 추정된다. 삼군부는 1451년 그 명칭이 변경되어 폐지된 이후, 1865년에 흥선대원군이 다시 조직하여 군무·숙위문제를 담당하고 변방에 관한 사항을 관장하였으나, 1880년에 폐지되고 통리기무아문에 소속되었다. 1882년 壬午軍亂 후에 다시 설치되었으나 같은 해 12월에 통리군국사무아문에 소속되었다. 이처럼 삼군부의 변화과정을 보면, 본 문건의 계미년은 1883년임을 추측할 수 있다.

먼저 하첩과 절목을 통하여 이 釐整성책이 만들어진 이유를 살펴보면, 계미년 6월 20일에 영양현에서 영양 영양향교로 하첩을 내려 보내어 6월 24일까지 모든 鄕員들이 鄕會에 참석하여 각종 세액을 조정하는데 대한 토론을 벌여 그 결과를 알려달라고 하였다. 그 내용은 大同木, 稅作木을 朝令에 의하여 과거 本木으로 받던 체계로 돌리며, 더불어 과거에 營館에 납부하다가 減하였던 進上錢과 磨勘錢을 다시 복구할 예정이지만, 관에서 임의로 조정하여 확정한다면 읍민들의 고충이 크므로 징세권을 조정하여 변통하기 이전에 읍민들의 의견을 듣는다는 것이다.

이러한 논의의 결과를 節目으로 만들어 官과 鄕中에 1부씩을 두었다. 그 내용은 영양에 지정된 각종 군포와 진상물종 및 京營 磨勘費는 모두 戶斂에서 출자하고, 이에 謄錄을 만든다는 것이다. 또한 금년에는 암행어사에게 말하여 면세 받은 여러 조항의 세액이 410여 냥에 이르며, 春秋 등의 雇穀 220여 석의 代錢은 300냥으로 정하니 장차 이를 반포하여 시행할 것이다. 이러한 사실을 향중에서 읍민들에게 알리도록 하고, 고을내의 의견을 물어서 이번에 감세된 것을 다시 출납을 받은 것은 進獻하는 것을 갑자기 장부에서 減하는 것이 불가하여, 京營에서 거둬가는 법례에 따른 것으로서 위에서 감세치 않는 것이다. 이에 부득불 법례에 맞춰 이를 奉行하는 것이다. 심지어 雇穀은 영양에서 京營 사이를 이어서 왕래하는 자금인 公枼이 그 (上京)횟수와 비교하여 실제 들어오는 것에 태반이 부족하다. 일찍이 代錢의 令이 있어서, 本穀으로 징수하는 것은 어찌할 수 없으므로 代錢은 每石에 3냥 2전으로 의결하였다. 흉년 등을 막론하고 이처럼 영구히 가격을 정하였으며, 同年의 結價는 한 가지로서 매 결당 16냥으로 고쳐 정하며, 이와 같이 향내의 衆議를 물어서 나란히 발표하는 까닭에 다시 절목을 만들어서 하나는 관에 두고, 하나는 향중에 두어 다른 마음이 단서가 없도록 한다는 것이다. 즉, 각종 군포와 進上錢木 등을 戶斂하고, 雇穀의 代錢은 흉년과 관계없이 1석당 3냥2전으로 영구히 가격을 정하며, 結價는 매 결당 16냥으로 정한다는 것이다.

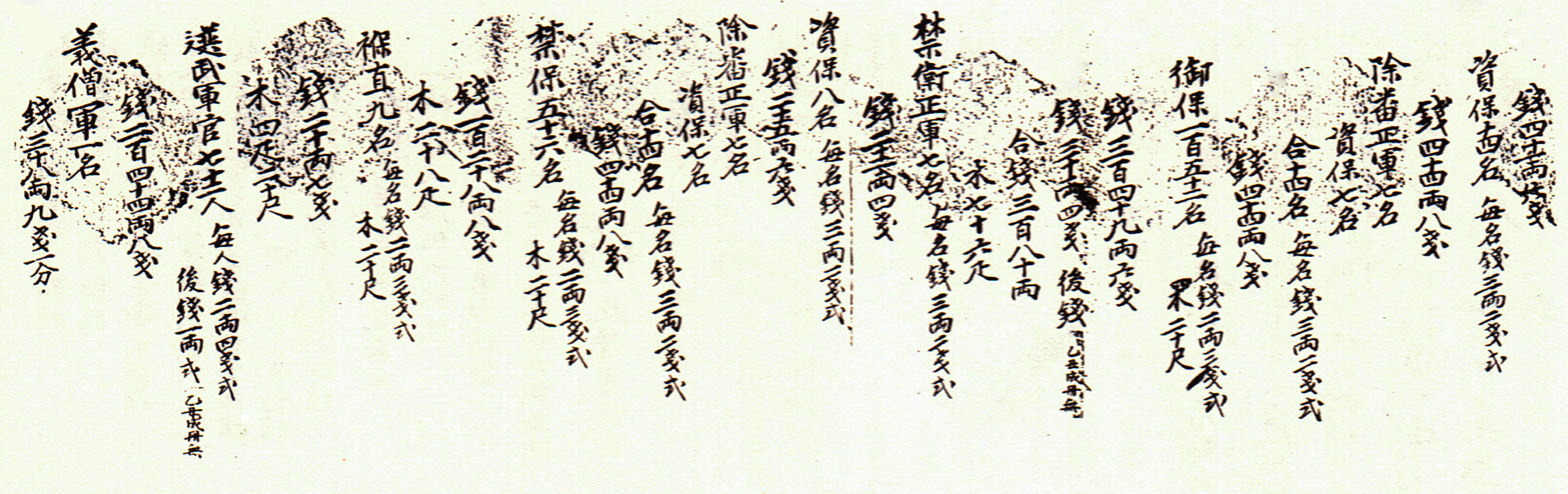

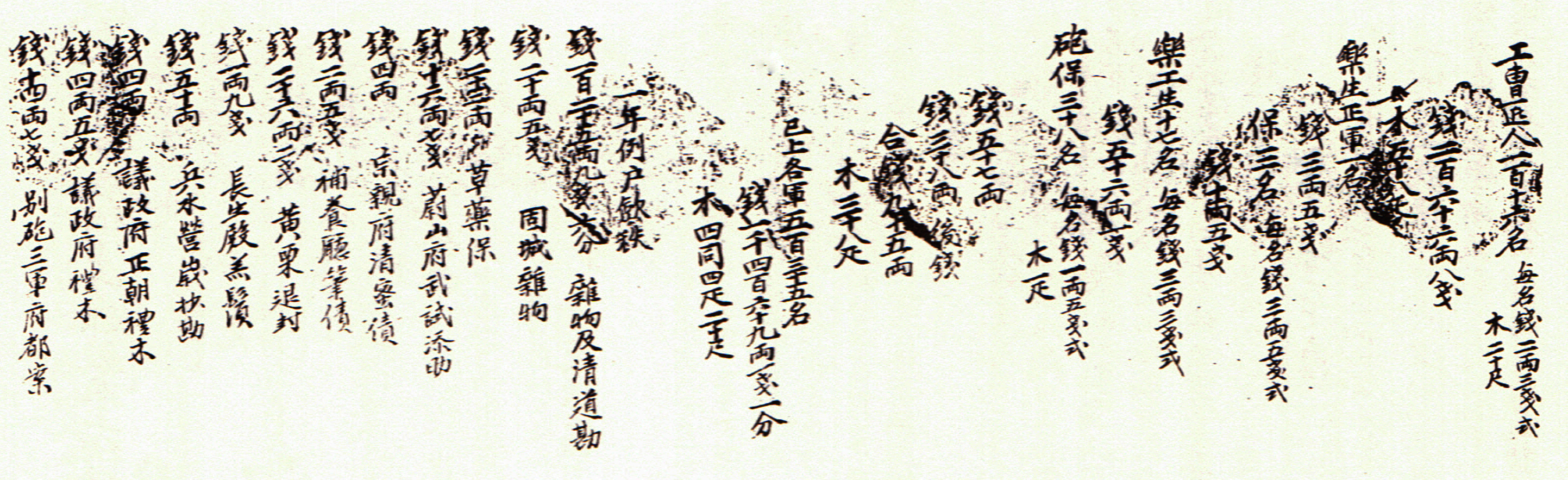

이렇게 수정하여서 책정된 군역세와 진상전목의 실제 수량을 살펴보면, 봄에는 군역세를 모두 代錢으로 납부하고 있다. 병조의 기보병 40인의 경우 1인당 2냥 5전과 木 20척을 거두어서 모두 錢 100냥과 木 20필을 거두었지만, 이전에는 없던 稽留와 後錢의 명목으로 錢 50냥과 木 3필을 더 거두었다. 특히 軍木의 경우 1필당 7냥씩으로 계산하여 161냥을 代錢하고 있다. 그 결과 기보병은 총 311냥을 金納하고 있다. 기타 水軍, 城丁軍, 硫黃軍, 守堞軍, 進上藥保軍 등의 지방군은 전액 금납하고 있다. 반면에 가을에는 어영청, 금위영, 훈련도감의 保人과 공조의 匠人, 洑直에게 錢木을 함께 거두고 있으며, 나머지 각종 正軍, 資保, 選武軍官, 義僧軍, 樂生保, 樂工生 들에겐 전액 금납으로 받았다. 또한 봄과 가을에는 부과되는 군역의 종류가 서로 다르며, 특히 지방군은 봄철에 군역세를 거두고 있다.

조선시대 군역제는 正軍과 保人을 나눠지는데, 정군의 入番시에 보인은 그들의 경제적인 면을 담당하였다. 조선시대의 전통적 현물 조세 납부책은 布와 米로 지불되었는데, 保人들 역시 두 가지 방법으로 경제적 부담을 지었다. 대부분의 지역에서 군포를 납부하였지만, 일부지역에 한정해서 군보미를 거두기도 하였다. 영남지역은 하양, 밀양, 고성 등 3읍에만 약간의 訓局 餉保米가 나타나고 있었는데, 이 또한 1844년에 「保米變通節目」이 확정됨으로써 삼군문 보미는 전면적으로 정액 金納化되었다.

군포는 18세기 이후 錢木參半으로 징수되던 것이 1735년에 純木令이 철회되면서 군역민에게 지불수단의 선택권을 부여하는 ‘從民願 收捧’으로 전환되었다. 이것은 木布로 납부하면서 이의 수송에 따른 비용의 부담과 흉작으로 인한 소출 감소로 인해 지방민들은 금전으로 납부를 희망하였기 때문이다. 하지만, 1786년에 백성들이 원하는 바에 따라 군포를 거두는 방법을 정하되, 매년 稟請하여 중앙의 허락을 받아야 한다는 절차가 삽입된 새로운 軍布收捧法이 『大典通編』에 법제화 되었다. 이 규정은 이후 개항기에 이르기까지 새로운 군포 수봉법으로 존속했으며, 또한 『續大典』의 ‘從民願’을 폐기하고 금납 전개에 제동을 건 조치였다.『대전통편』에서의 純木은 訓局 砲保를, 錢木參半은 병조와 禁·御營 保를 대상으로 하는 것이다. 各衙門의 身布의 경우 당초에는 錢木參半이었지만, 衙門 身布의 성격이 군문의 軍布와는 일정한 차이가 있고 그 양도 많지 않기 때문에 실제 운영시에는 대개 純錢을 허락하여 군문과는 구별해서 취급하였다. 이 조치의 배경은 균역법이후 국가의 綿布收取體系가 전반적으로 동요, 해체되었기 때문이다. 즉, 군포의 半減과 綿布給代가 화폐화 되는 가운데 나머지 1필의 군포 역시 대부분 金納化됨으로써 면포 공급이 격감되었던 것이다. 이에 따라 각 軍門, 衙門에서는 면포 부족이 심화되어 金納에 대한 불만이 고조되었고, 그 대책에 부심하고 있었다. 다시 말해 京中 면포부족으로 인한 가격상승으로 중앙 군문에서 필요한 면포의 수급이 어려워 졌으며, 군포 본래의 의도인 군병의 衣資를 확보하기 위해서 군포의 전량 금납화를 개정할 수밖에 없었던 것이다. 이와 같은 상황에서 영양내의 각종 군포 역시 중앙군영의 衣資확보책이라는 명분하에 금전과 木를 함께 收捧하였던 것이다.

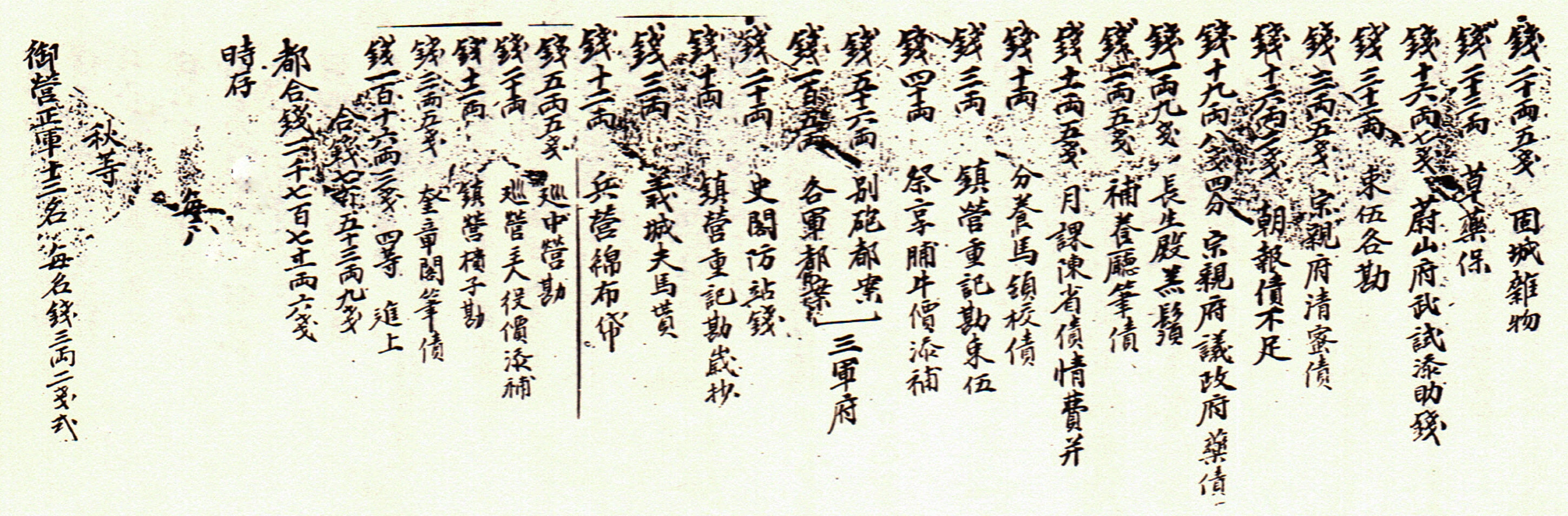

이외에 진상물종 및 京營 磨勘費는 戶斂으로 거두었는데, 전량 金納으로 이루어졌다. 그 내용은 봄에는 호조, 종친부, 의정부, 장생전, 보양청, 삼군부, 史閣, 병영, 순영, 진영, 규장각, 울산부, 청도, 고성, 의성 등의 上納稅와 진상비, 향교 제사와 관련한 잡세가 있었다. 가을에는 京中 衙門에 대한 禮木이 대부분인데 이 중 成均館, 禁府, 司諫院이 추가되고, 冬至使에게 求請하는 금액이 추가되었다. 진상물가는 봄에는 116냥 3전인데 비해, 가을에는 40냥으로 대폭 경감하여 지급되었다. 이는 춘추에 나오는 진상물종의 차이에 따른 것으로 보인다.

이러한 정기적인 戶斂 외에도 일시적인 세금 추징이 있었다. 즉 京營의 호적, 鎭營 束伍軍, 兵營의 束伍樻子, 巡營의 砲保, 匠人, 兵營御禁, 軍威御正軍, 榮川禁正軍, 三軍府 束伍軍에 대한 磨勘錢과 울산부 무과시험 식년시의 添助費, 兵·水營의 雉羽 代錢으로 733냥 5전 4푼이 추가 징수되었으며, 關文에 의하여 謝恩使 求請錢, 울산부 慶科武試 添助費, 巡營 重記의 마감전, 서울과 병영의 色軍유지비, 밤나무 4그루, 同封褁, 續案의 磨勘錢 비용으로 총 351냥 9전 8푼을 거두었다. 이렇게 추가로 납부된 금액은 총 1,085냥 5전 2푼이었다. 영양에서 春秋에 정기적으로 거두는 군포 및 戶斂은 각기 錢 3,486냥 8전 1푼, 木 4동 4필 20자와 錢1,396냥 8전 6푼으로 이를 합하면, 錢 4,883냥 6전 7푼, 木 4동 4필20자가 된다. 결국 영양에서 계미년에 납부한 세액은 錢5,969냥 1전 9푼이 된다. 이러한 身役과 戶稅 외에도 토지세의 경우는 매 결당 16냥으로 정하였는데, 米價, 春·秋柴, 役價, 修理, 田稅, 大同, 尺代, 稅作錢木, 秋柴, 猪牟, 春·秋需, 色落, 雉鷄, 砲米 등의 조목으로 책정되었다.

자료적 가치

18세기 초 전국적 실시가 마무리된 대동법과 같은 세기 중엽 시행된 균역법은 조선후기 재정구조와 부세운영에 커다란 영향을 미친 양대 개혁이었다. 오랜 논의와 시행착오 끝에 이루어진 공납과 군역에 대한 개혁은 기본적으로 중앙재정을 중심으로 한 것이었지만 지방재정의 구조와 운영에도 많은 변화를 초래했다. 수취와 분배를 담당하고 있는 재정물류의 중추이자 독자적 재정단위로서 지방재정은 중앙재정과 긴밀하게 연동할 수밖에 없었던 것이다. 균역법의 실시로 인한 減匹조치로 발생한 재정 결손분을 메우기 위해 색출한 각종 재원의 상당부분이 지방관청의 수입원이었던 만큼 지방재정은 새로운 활로를 찾지 않으면 안 되었다. 지방에서는 통상 ‘雜役’으로 통칭되면서 각급 관청의 수요품을 家戶, 土地, 人身 단위로 수취하여 기구운영의 물적기반을 삼는 항목이 운영되고 있었다. 田稅, 大同, 三手錢 등 정규세 이외에 갖가지 명목의 잡역세가 부과되고 있는 상황에서 본 문건은 영양의 사례로서 군포 및 진상전목의 책정과 운영을 알려주는 구체적 사례연구 자료로서 일정한 가치가 있다.

군역은 원래 처음에 16세부터 60세까지의 良人에게 부과하여 이를 正軍과 保人으로 나누어 番上하는 정군을 보인이 경제적으로 돕게 하였다. 번상제가 해이해지면서 중종 때부터는 번상대신 布를 바치게 하는 軍布制가 이루어지더니, 임진왜란 후 모병제가 실시되면서 군역은 군포 2필을 바치는 것으로 대신하게 되어 군역으로서의 군포는 국가재정에 큰 비중을 차지하게 되었다. 그러나 조선 후기 군정의 문란으로 돈 있고 세력 있는 양인은 관리와 결탁하여 군역을 면제받고, 무력하고 가난한 양인만이 군역을 지게 되었다. 따라서 부족한 군포를 보충하기 위해 이미 사망한 군역 대상자에게도 그 몫을 가족에게서 징수하는 白骨徵布, 16세 미만의 어린아이에게까지 군포를 징수하던 黃口簽丁, 군포 부담자가 도망하면 친척에게서 군포를 징수하던 족징族徵, 이웃에 연대책임을 지워 군포를 징수하던 隣徵 등 갖은 비법이 횡행하였다. 이러한 상태에 이르자 곳곳에서 농민의 농촌 유리현상이 급속히 증가하게 되었다.

군역의 개선책은 효종·인조 이후 계속 강구되어 숙종 때에는 군포징수를 人丁 단위로 하지 않고 家戶 단위로 하여 양반에게도 징포하자는 戶布論, 군포를 폐지하고 토지에 부가세를 부과하여 그 비용을 충당하자는 結布論, 有閑良丁을 적발하고 양반자제 및 儒生에게도 징포하자는 儒布論, 군포를 폐지하고 매인당 錢貨로 징수하자는 口錢論과 軍門의 축소로 군사비를 감축하자는 등 논의가 분분하여 가호당의 호포제와 가호단위의 戶錢制가 유력하였다. 그러나 양반층의 강경한 반대로 실현을 보지 못하고, 군포를 반으로 줄이자는 減匹論이 대두하였다.

1742년에는 良役査正廳을 두어 양역의 실태파악에 노력하는 한편 양인의 호구조사를 하였으며, 1743년에는 이 조사를 바탕으로 良役實摠을 만들게 하여 각 도에 印頒하도록 명하였다. 1748년 이 작업이 완료되어 전국의 良丁數와 군포필수를 조사 수록한 良役査定冊子이 頒刊되어 군포를 감필할 경우의 부족한 군포수를 알게 되자, 영조는 1750년 5월 良役變通의 의견을 물었다. 영조는 민의에 따라 戶錢制를 실시하려 하였으나 반대가 너무 많아 실행하지 못하였지만, 같은 해 7월 여러 신하의 반대를 무릅쓰고 均役廳(均役節目廳)을 설치하여 군포 2필을 1필로 감필한다는 선포를 하고 이에 따라 각 군문에 부족한 군포를 보충해 주는 給代財政의 마련을 강구하게 하였다. 이렇게 하여 군포 1필이 감해졌으나, 군포의 근본적인 성격에는 변동이 없었으므로 군역대상자의 도망은 여전하였으며, 도망자·사망자의 군포가 면제되지 않아 이를 다른 양인이 2중·3중으로 부담함으로써 군포감필 정책은 실효를 거두지 못하였다. 이에 양인들은 계속되는 무거운 군역에 불만을 품고, 哲宗때는 농민반란으로 발전하게 되었다.