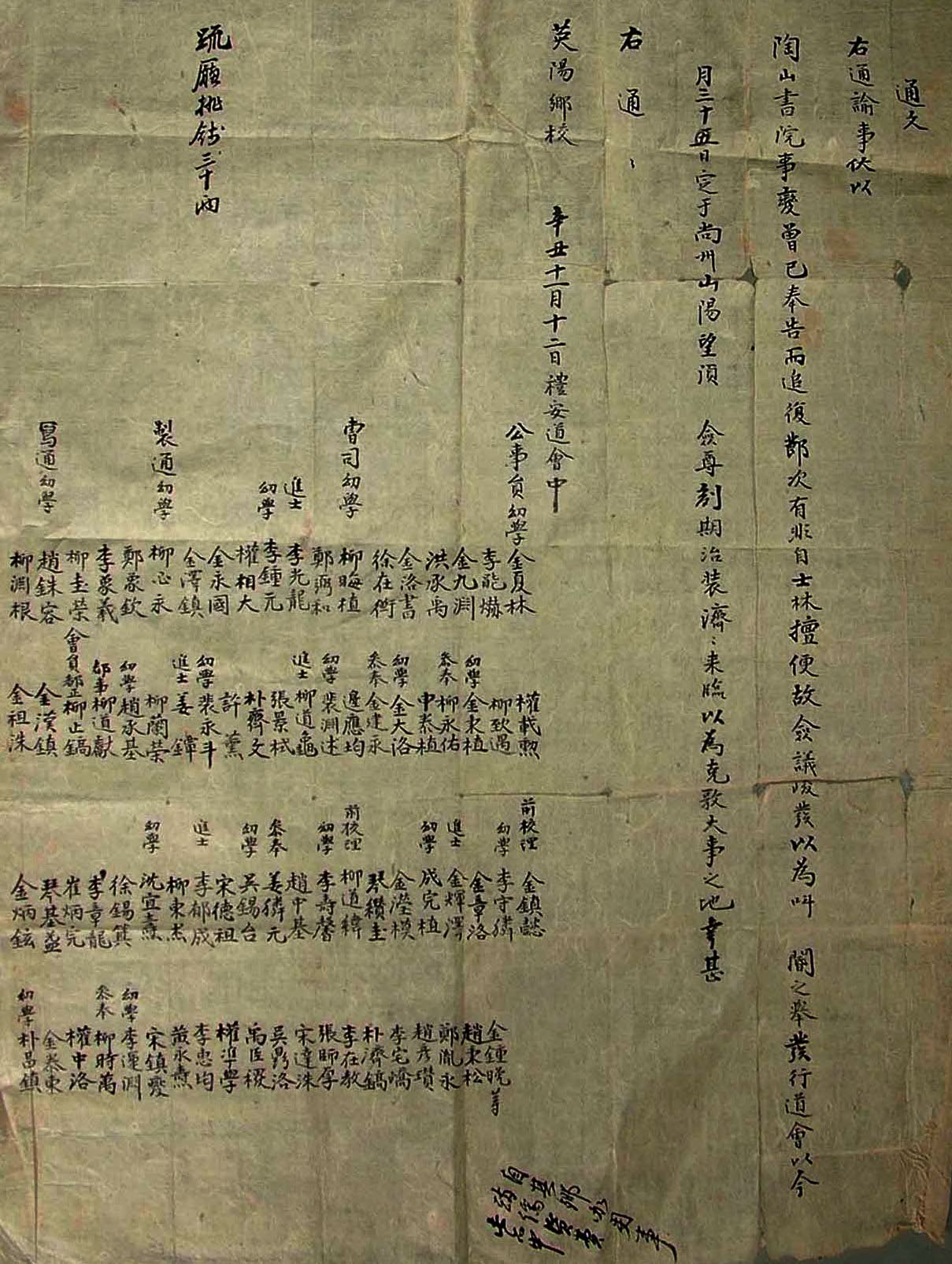

1901년 11월 12일에 도산서원상덕사에 모셔진 퇴계선생의 위판을 도난당한 사건으로 인해 예안도회에서 영양 영양향교로 통문을 보내 금월 30일에 상주 산양에서 소유를 정할 예정이니 향교의 유생들이 참석할 것을 알려준 것이다.

내용 및 특징

1901년 11월 1일에 발생한 陶山書院상덕사에 모셔진 退溪先生의 위판이 도난당해서 이를 해결하기 위한 상소를 올릴 예정이니 11월 30일까지 英陽鄕校의 儒林들도 尙州 山陽으로 모여 疏儒를 정하는 데 있어 행장을 엄숙하게 임해서 참석해 주기를 바라는 뜻으로 예안도회에서 보낸 通文이다. 陶山書院의 사변을 전말을 기록한 『陶山書院廟變時日記』를 통해서 당시의 대략적인 상황을 살펴볼 수 있는데, 그 내용은 다음과 같다.

사건은 辛丑年 11월 1일 辰時에 廟直을 맡았던 三俊이 焚香한 후에 神門으로 들어가려고 할 때 자물쇠가 부서져 있고 서쪽 협문이 반 정도 열려져 있어서 황급히 사당 안에 변고가 생겼음을 알렸다. 당시 원장을 맡았던 儒學 李彙璘과 齋任 琴鏞夏가 와서 살펴보니 原位는 빈 櫝만 남아 있고, 從享位의 位版은 서쪽 협문 안에 옮겨져 있고 분면은 벗겨져 있었으며, 서쪽 담에는 도적이 담을 넘은 흔적이 있었다. 우선 종향위를 탁자 위에 봉안하고는 즉시 변고를 각 촌의 원임과 향내의 사림에 알리니 祀孫인 李忠鎬와 원임 李晩胤 등이 차례대로 들어왔다. 향중의 사림에서는 통문을 보내어 10일 道會를 가질 것을 전하고, 수습대책으로 退溪先生이 雪月堂金富崙에게 현풍향교에 변고가 있었을 때 답한 문목을 기준으로 대처하기로 했다. 7일 李晩輿가 위판의 尺式을 보내와 살펴보니 길이는 1척 2촌이고, 넓이는 4촌이고, 두께는 8푼이었다. 종손과 원임들이 道儒에게 위판의 관리를 잘못한 죄를 청하였으나 나이가 많은 관계로 전교당에서 죄를 뉘우치는 것으로 대신하였다. 결국 이 일은 황성신문에까지 실리게 되었으며, 慶尙北道觀察使인 이유인에게 전해져 이유인은 조정에 전보를 보내고 도내 각 고을에 전하였으며, 당시 서원에 있었던 三任에게는 합당한 처벌을 부가하였다. 마지막 장에는 각처에서 부조한 금액도 부기하고 있다. 이 일기를 통해서 300년 이상 무탈하게 봉안된 退溪先生의 위패가 1901년에 도둑을 맞아 새로운 위판으로 교체를 하였음을 알 수 있고, 또한 향내의 유림들이 이 일을 처리함에 있어 취한 행동들까지 자세하게 살펴볼 수 있다. 이 사건은 한 고을의 일로 끝난 것이 아니라 국가 전체의 일로 처리되어 결국 고종이 신판을 내려주었을 정도로 대단히 중요한 일이었다.

또한 『陶山書院復宔時日記』를 통해서도 당시의 상황과 사건의 처리과정을 살펴볼 수 있다. 『陶山書院復宔時日記』는 辛丑年(1901) 11월에 장화식이 지은 것으로, 11월 4일 參奉李敦鎬가 와서 ‘황성신문에 경상도관찰사李裕寅이 退溪先生 神版을 잃어버렸다고 內部에 電報했다는 기사가 났다’고 전해왔다. 그래서 확인해보니 신문기사도 전보 내용도 사실이었다. 이에 천황폐하인 고종에게 한 유림의 일이 아니고 국가의 중대한 일이기에 서둘러 처분해야 함을 고하고는 처분을 기다렸다. 그리고 18일에는 京約所에서 태학에 사실을 알리는 통문을 보냈다. 이후 조정에서는 致祭文을 전하는 문제로 典據를 찾았기 여념이 없었다. 순조 壬辰年(1832)에는 주자를 主壁으로 하고, 李滉·李珥·趙光祖 세분을 배향한 文化郡鳳崗書院에서 朱子의 위판을 잃어버렸을 때도 치제를 하지 않았고, 중봉 조헌과 하서 김인후의 위판을 잃어버렸을 때는 치제를 했다는 기록이 있었다. 禮院 謄錄에는 영조이전의 기록만 남아 있고, 이후의 기록은 남아있지 않아 결정을 내리지 못하다가 11월 25일 고종이 주자의 예를 전거로 삼아 치제의 글은 내리지 않기로 결정하고는 빨리 신판을 만들어 내려 보내도록 분부하였다. 그래서 신판은 이돈호가 몇몇 유생들과 함께 받들어 갔다. 그런데 몇 개월 뒤에 遠村의 종손 李晩宬이 창백한 얼굴을 하고 찾아와서는 ‘退溪先生의 위판을 잃어버릴 당시 院長은 자신의 부친이었고, 齋任은 宜人 淸安公의 曾孫이었는데, 관찰사이유인이 三任을 가두고, 復宔 한 후에도 풀어주지 않아서 관찰사를 찾아가 사정을 고해도 소용이 없어 이렇게 상경했다’고 했다. 그래서 관찰사로 하여금 풀어주게 한 것으로 일기를 끝맺고 있다.

특히 문헌의 끝부분에 상소를 올리는 데 필요한 비용을 排錢할테니 30냥을 마련하라고 전달하면서 이일 또한 중요한 일이라고 언급한 부분이 있는데, 상소를 올리는 疏儒를 정하는 일과 더불어 상소를 올리는 데 필요한 財政的 지원도 함께 권고한 것으로 한말 영남지역의 궁핍한 향교의 재정상태도 보여주는 부분이라고도 할 수 있겠다.

자료적가치

이 자료는 1901년의 陶山書院의 변고를 국가 전체의 변고로 처리되어 고종이 관여한 사건임을 직접적으로 설명해주는 중요 자료이다. 退溪先生의 위판이 도난 당한 것은 교육적 기능이 상대적으로 감소하고 있던 당시의 상황에서 朝鮮의 정통성을 이어받은 大韓帝國의 윤리적, 사회적 근간인 성리학 명분에 흠집을 남기는 일로 여겨지기 때문에 보통 중요한 사안이 아니었고, 이러한 사안의 조속한 해결을 위해 여러 지역으로 문제의 파급효과가 전달되었을 것으로 여겨지는 데, 英陽鄕校에도 이와 같은 문서가 전달되어 疏儒를 지정하는 일에 참여할 것을 通文을 통해서 전달하고 소유의 상경비용까지 정확히 명시(排錢 30냥)하여 중차대한 일을 치르는 데 있어 반드시 모든 儒林들이 참여하고 이를 위해서 재정적 부담도 나누는 것을 의미한다고 할 수 있겠다.

『慶北鄕校資料集成(Ⅰ)』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校出版部, 1992

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 경상북도, 1991

『고종실록』권42,

장화식,

윤정식