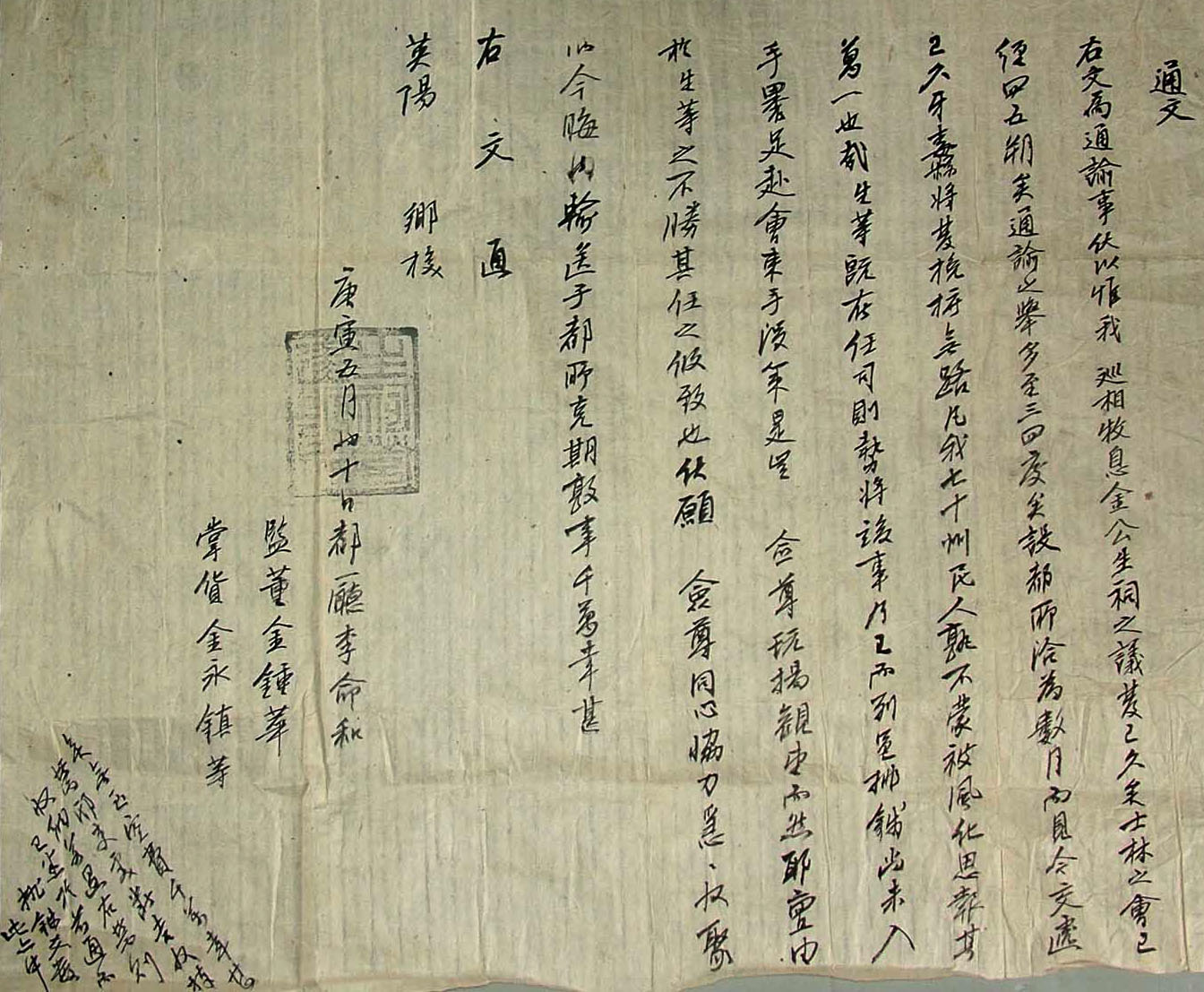

1890년 巡相金明鎭의 生祠堂 건립을 위한 都廳을 만든 후 각 읍별로 排錢이 거둬지지 않아 이를 독촉하는 통문

내용 및 특징

이 문서는 巡相金明鎭의 生祠堂건립을 위한 자금이 거둬지지 않아서 이를 독촉하는 통문이다. 김명진은 고종 7년(1870) 문과에 급제하여 충청좌도 암행어사, 동부승지, 대사성 등 내직을 거쳐 춘천부사, 경기도관찰사, 경상도 관찰사 등을 역임하였다. 고종 25년(1888) 8월부터 고종 27년(1890) 6월까지 1년 10개월간 경상도 관찰사를 역임하였는데, 그가 到任하던 1888년은 유래 없는 흉년으로 백성들의 목숨까지 위협을 받고 있었다. 그래서 부임한 다음 달인 9월에 廟堂에 조세의 감면과 군포를 純錢으로 代納할 수 있도록 청하여 허가를 받았으며, 1889년에는 재해로 백성들의 삶이 더욱 어려워져서 조세의 감면을 요청하여 받게 되었다. 그러나 사정이 매우 심각하여서 추가로 더 감해주길 청하여 1000결을 加劃받아 경상도 주민들에게 혜택을 주었다. 이러한 김명진의 치적으로 인해 生祠堂 건립을 계획한 것으로 보인다. 이처럼 현직 수령이나 감사 등의 善政을 칭송하기 위하여 백성들이 표현하는 방법은 대개 善政碑와 生祠堂의 건립을 들 수 있다. 이 둘은 현재의 수령내지 감사가 移任할 시기에 건립되었다. 조선후기 선정비와 생사당 건립은 백성들이 자발적으로 나서거나 里·鄕任들의 주도하기도 했으며, 해당자가 스스로 추진하기도 하였다. 이중 이·향임과 수령에 의해 이루어지는 경우가 가장 빈번하였지만 아무런 이유 없이 세워지지도 않았다. 대개는 수령의 선정으로 백성들이 은혜를 입었다는 공론이 형성되면 건립이 추진되었지만, 조선후기에는 세금과 부역탕감 또는 감면 조치와 관계가 많았다. 이렇게 볼 때 경상감사김명진에 대한 생사당 건립 또한 조세감면과 관련된 것이었다. 건립절차는 선정비나 생사당 모두 비슷하였을 것으로 보인다. 먼저 건립의 공론이 형성되면 境內 士林과 各面 約正이 모여서 건립에 따른 諸사항들을 논의하였다. 다음 추천을 받아서 監官·都監을 선정하였다. 선정된 인물에게는 差帖을 내려 임명하고 그 일을 총괄 수행하게 하였다. 책임자가 정해지면 본격적인 건립절차에 대하여 논의하였는데, 경비 확보가 최대 관건이었다. 그래서 건립에 필요한 경비는 作廳에서 각 면·동에 分定하여 마련하였다. 光武 1년(1897) 서산군에서는 선정비를 건립하면서 서산군수에게 碑錢이 군내 호수에 비하여 너무 많아 줄여 줄 것을 청원하였다. 여기에 나오는 碑錢은 총 822냥으로서 각 고을별 排錢을 보면 각 면별로 적계는 20냥에서 많게는 100냥까지 책정되어있다. 이 비용을 마련하기 위하여 각 면에서는 비석계를 결성하여 공동 분담하기도 하였다. 그 외 碑건립에 필요한 각종 물품도 동일한 방법으로 대처하였다. 이처럼 생사당 건립에 비하여 상대적으로 적은 비용이 들어가는 선정비 건립에도 많은 물자가 소요되고 있음을 알 수 있다. 또한 19세기 중반 이후 건립된 경상도내 현감, 부윤, 감사의 頌德碑, 不忘碑 등은 현재 남아있는 전체 비석의 약 70%를 차지할 정도로 많이 있다. 이것은 다소 중복되는 인물이 있음을 감안하더라도 각 고을 마다 수령이 바뀔 때마다 거의 빠짐없이 碑가 건립되었음을 나타내는 것으로 당시 지방관의 移任시에는 碑를 건립하는 것이 보편적이었음을 나타낸다. 생사당 건립을 논의한 것은 보편적이었던 碑의 건립보다 生祠堂건립을 통해 유래 없는 흉작과 재해를 입었을 때 받았던 조처들을 기리기 위한 것으로 이해된다. 하지만 생사당 건립은 많은 자금이 소요되는 관계로 계획했던 만큼의 자금이 모이지 않았던 것으로 보인다. 1890년 5월 10일자로 都廳에서 영양 영양향교로 보내온 통문을 보면 통문이 작성된 시점은 경상감사김명진이 遞職되기 한 달 전이었다. 본문에서 생사당 건립계획이 4~5달 전에 이미 세워졌다는 것으로 보아 생사당 건립의 논의는 1889년 12월 내지 1890년 1월경이었음을 알 수 있다. 하지만 문서의 내용을 보면 생사당 건립을 위한 자금이 쉽게 모이지 않았던 것으로 보인다. 이 통문을 보내온 자들은 都監金命和, 監董金鍾華, 掌貨金永鎭 등으로서 都廳의 任司職을 맡고 있었다. 이들은 생사당 건립에 필요한 자금을 출자받기 위하여 通諭한 것도 모두 3~4차례 되었다고 한다. 하지만 생사당 건립을 위한 都所를 설치하고도 수개월이 지나 이제 監司가 遞職하는 시기에 이르렀음에도 일의 진척이 없음을 한탄하고 있었다. 이어서 경상도 70州의 백성들이 감사의 風化를 입지 않은 자가 없으며, 만분의 일이라도 은혜에 보답하려는 생각을 가져야 할 것이라고 했다. 하지만 일반 碑를 건립하는 비용에 비해 최소 수 배 이상의 금액이 들어가는 생사당을 건립한다는 것은 부담이 될 수밖에 없었다. 또한 당시 碑의 건립이 빈번하였던 만큼 碑錢금액 부풀려 중간에서 착취하는 吏胥들 또한 많았을 것은 자명하다. 이에 사람들은 흉작과 재해로 인한 생활의 어려움도 커지만, 收捧한 자금이 중간에서 다른 용도로 사라짐을 우려했을 수도 있다. 이는 문서의 말미에 나오는 것처럼 營邸吏를 처단할거라는 이유 중 하나가 이전의 통문을 받고 이미 收納하였는데 기한이 지나도록 아직 도착하지 않은 排錢이 있음을 나타낸다.

김명화 등은 都廳의 職任을 맡으면서 이런 기세를 이어서 일을 신속히 마무리 하고자 했던 것으로 보인다. 그러나 排錢의 수납이 미비하여 일의 진척이 없자 이렇게 된 것 원인을 僉尊들의 비적극적인 행동으로 보고 이를 책망하였다. 이어서 거듭해서 排錢을 거둬 모아서 5월 晦日내에 都所로 보내주길 요청하였다. 이상을 통해 김명진의 생사당 건립을 위한 都所를 설치하기도 했지만 자금이 원활히 거둬지지 않아 어려움이 있었음을 알 수 있다. 결과적으로 김명진의 生祠堂건립은 추진되지 못하였던 것으로 보인다. 생사당 건립은 사리와 형편에 맞지 않음을 이유로 국가에서도 정책으로 막고 있었는데 그 결과 숙종 38년(1712)에 형조판서閔鎭厚의 요청으로 전국의 생사당 및 첩설된 서원, 사우가 훼철되었으며, 영조 38년(1762)에 재차 훼철되었다. 이후 대원군 집권기인 1868~1871년 사이에는 전국적으로 일부의 서원과 사우만을 남긴 채 모두 훼철되었다. 하지만, 1882년 대원군 실정이후 훼철되었던 서원, 사우 등은 규모를 축소하여 일부가 復設되기도 하였지만, 생사당은 건립을 빙자하여 재물을 거두어 백성들을 괴롭히는 폐단이 심하였기에 대원군의 원사훼철 이후에는 건립되지 않았던 것으로 보인다. 한편 이 시기에 경상도의 일부 지역에서는 김명진의 선정비가 세워지고 있어서 주목된다. 현재 남아있는 선정비 중 김명진의 것이 총 16기로서 立碑者들 중 가장 많은 수량을 나타낸다. 건립시기도 생사당 건립이 논의되었던 1890년과 1891년 사이에 만들어졌다. 이것은 김명진의 당시 업적이 그만큼 도내 백성들에게 칭송받았음을 증명한다. 이상의 사실을 볼 때, 생사당 건립의 논의는 백성들의 자발적 참여로 이뤄졌지만, 선정비에 비해 많은 비용이 들어가는 이유로 백성들에게 생사당 건립은 부담으로 작용했을 것이다. 이에 조세 감면 등의 직접적 혜택을 입은 지역과 2년간의 흉작과 재해를 당하였지만 피해가 작아서 경제적 부담이 적었던 곳을 중심으로 선정비 건립이 추진된 것으로 보인다.

慶北鄕校資料集成(1), 嶺南大學校 民族文化硏究所 編, 嶺南大學校 出版部, 1992.

蔡光洙, 영남대학교 석사학위논문, 2009.

高宗實錄,

이병훈