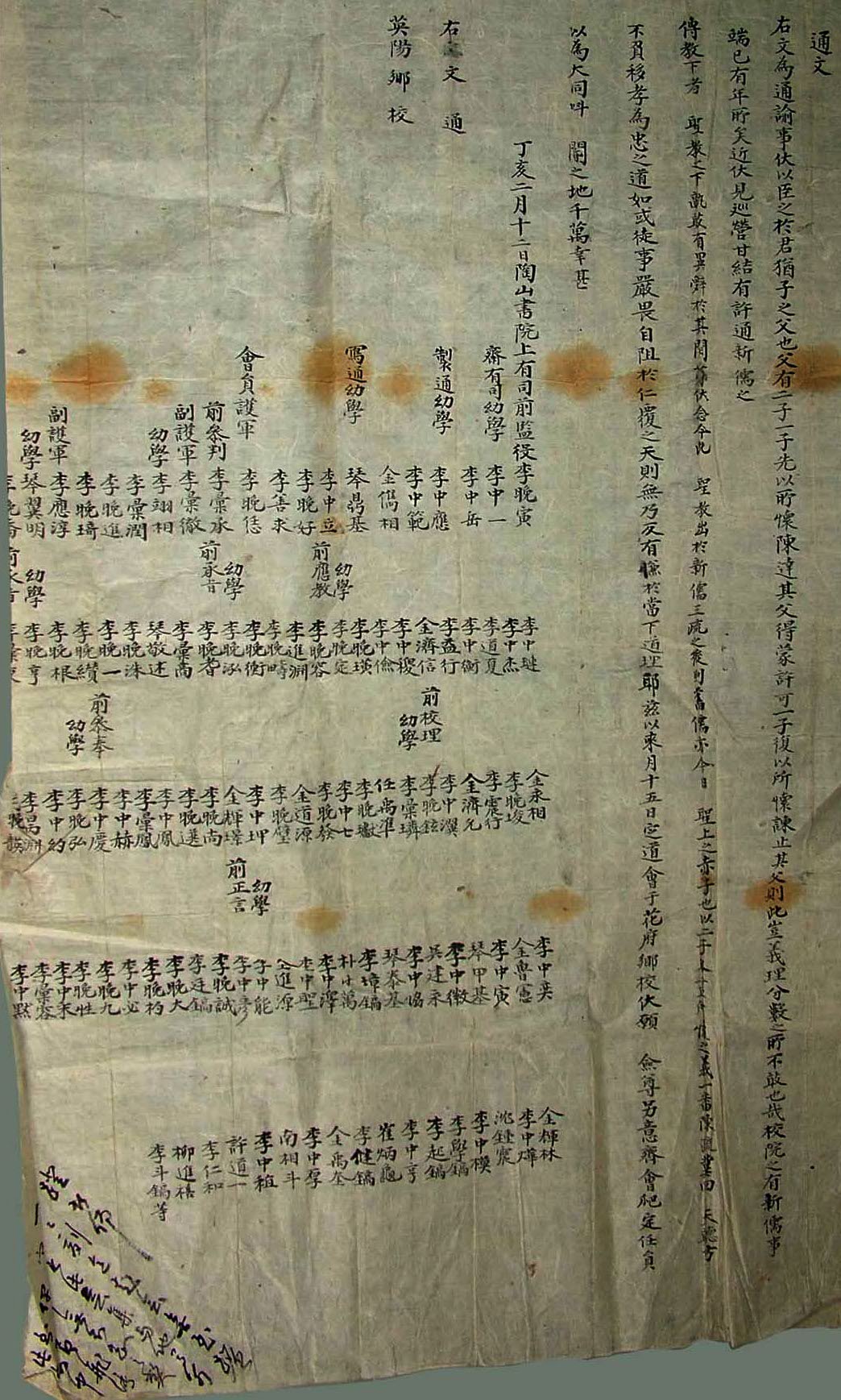

1887년 2월 12일 도산서원 舊儒들이 원임직에 新儒 許通을 반대하는 上疏를 올리기 위해서 安東鄕校에서 道會를 열어 疏儒를 爬定하니 참석해 달라는 通文

내용 및 특징

이 통문을 발의한 陶山書院가 있는 禮安 지역은 安東과 더불어 영남지방에서도 儒鄕의 分岐가 가장 늦었던 곳이며, 특히 도산서원은 향촌문제에 대해서 적극적이었고 또한 보수적으로 대처했던 영남남인의 총본산이었다. 더구나 1884~1885년 사이에 발생한 도산서원의 원임직을 둘러싼 鄕戰은 조선왕조의 마지막 新舊鄕간의 향전이었는데, 결과적으로 新鄕들의 요구대로 도산서원의 원임직 許通이 이뤄지게 되었다. 이 문서는 新鄕들의 院任職 許通이 이뤄진 후 舊鄕들의 대응을 알려주는 자료이다. 18세기 이후 향촌사회에서 일반화되는 향전의 기본적인 방향은 이른바 新鄕의 등장으로 인한 신분계층간의 갈등이었다. 향촌사회에 있어서 신분계층간의 갈등 문제의 초점은 종래 사족들의 권위의 상징으로 사족들만이 등재될 수 있었던 校案, 鄕案, 院案 등의 소위 3案에서의 新鄕에 대한 소통문제였다. 이러한 소통문제는 17세기 이후 본격화되었지만 지역이나 경우에 따라 시기의 차이가 있었다. 사족지배체제가 비교적 늦게까지 잘 유지되었던 영남지역 특히 예안·안동지방의 경우 이러한 갈등은 여타 지역보다는 강도가 약했으며 또한 그 시기도 늦었다. 그러나 조선후기 사회경제적 변화 속에서 이른바 新鄕이라 불리는 중인·서얼 등의 신분계층이 새롭게 성장하면서 기존사족들의 향촌지배는 점차 위축되어 갔다. 이들 新鄕은 또한 그들의 상승된 신분에 맞는 사회적 대우를 요구하기에 이르렀으며, 이는 3案에의 등재요구로 나타났다. 이에 17세기 중반이후 新鄕들의 校案, 鄕案에의 입록과 鄕任職이을 둘러싸고 기존사족들과의 분쟁이 야기되고 있었다. 그 결과 기존 사족들은 향안에의 입록을 기피하였고, 향교에서는 校案이 분화되어 額內에까지 신향들이 참가하게 되자 기존사족들은 따로 淸襟錄을 작성하기도 했다. 일반적으로 향청과 향교는 수령권의 직접 통제아래에 있었기 때문에 수령권과의 결탁여하에 따라 신향세력들이 入錄과 職任을 모색할 수 있는 기회가 있었던 반면 서원의 경우는 이와 달리 사족들의 자치적 조직체이며 또한 18세기중반 이후 문중 중심적 경향이 뚜렷해지면서 상대적으로 수령권의 영향을 덜 받고 있었기 때문에 院案에의 참여문제에 있어서는 신향에 대한 금제가 심하였다. 특히 사족들의 완전한 기득권 상실을 의미하는 校任과 院任을 둘러싼 新舊鄕간의 분쟁은 19세기 중반이후에 본격화되었다. 이 통문에서 문제가 된 도산서원 원임직 소통을 둘러싼 사건은 조선후기 서얼허통의 분위기 속에서 嫡庶간의 갈등으로 일어난 사건이다. 조선왕조 서얼허통은 임란이후부터 부분적 제한적으로 나타나고 있으나 禁固法이 사실상 폐지되어 완전히 허통되는 것은 숙종 22년이며, 이후 영조 48년에는 通淸과 太學에서의 序齒도 이루어졌다. 이 같은 서얼허통정책은 사회적 변화추세와 관련하여 불가피한 것이었지만, 재지사족들의 폭넓은 지지를 얻지는 못하였다. 陶山書院 嫡庶間 갈등은 이 시기 서얼허통의 분위기속에서 정조 원년에 마련된 「庶類疏通節目」중 “서류들도 外方의 鄕任중 首任을 제외한 제반 等任에의 參用을 허용한다”는 조항에 근거하고 있었다. 이 시기 향촌사회에서 적서간의 갈등을 해소할 수 있는 유일한 방안은 校任, 院任등의 鄕任에의 疏通이었다. 영남의 경우 「서류소통절목」이 반포된 이후 점차 적서간의 갈등이 노출되고 있었지만, 한 지역의 향론을 주도해 나갔다고 할 수 있는 경주의 玉山書院, 예안의 陶山書院, 안동의 屛山書院, 虎溪書院, 순흥의 紹修書院 등에서의 庶類疏通은 기존 사류들의 완강한 반대로 쉽게 해결되지 않았던 것으로 보인다.

본 사건은 예안지방에서 이전부터 있어왔던 누적된 적서간의 갈등이 표출된 결과지만, 직접적인 계기는 慶州進士李能模의 상소로 옥산서원에서 庶類들에 대한 원임직 疏通이 허락됨으로써 발단되었다. 옥산서원에서의 서얼들에 대한 院任職 疏通은 영남지방 전체 서원에 영향을 미쳐, 마침내 이능모의 상소가 있은 지 2개월 후인 1884년 11월에는 陶山書院에도 庶類疏通 關文이 내려왔던 것이다. 이 관문을 계기로 도산서원에서의 원임직을 둘러싼 향전이 본격적으로 시작되었던 것이다. 1884년 11월에서 1885년 8월까지 전개된 도산서원 원임직 소통을 두고 발생한 향전의 개요는 도산서원에 소장된 『甲申日記』와『乙酉院事顚末』2책이 전한다. 이 일기는 분쟁 당사자의 한쪽인 서원 측에서 庶類들의 행위의 부당성을 주장하기 위하여 작성한 것이기 때문에 객관적인 사건의 전개과정을 추적하는데 문제가 없지 않다. 실제로 이 일기에는 사건초기 당시에 이 사건에 직·간접적으로 연결되었던 庶類들의 동향에 대한 기록은 대체로 소략하며 未載된 경우도 있는 것으로 보인다. 또한 사건이 監營과 중앙정부에 알려지면서 더욱 치열해졌을 것으로 예상되는 1885년 8월 이후의 기록이 기재되지 않고 있어서 사건 후반부의 전개양상은 전혀 알 수 없다. 이를 보완하기 위하여 『高宗實錄』과 『承政院日記』에 나오는 1885년 6월의 安東 儒生 金晉祐의 上疏와 같은 해 12월에 議政府에서 올린 啓를 통하여 이후 사건의 결말을 알 수는 있지만 결말이 난 후의 실제 庶類들에 대한 院任職 疏通이 되었는지는 확인할 수 없다. 이는 본 통문에 나오는 것과 같이 도산서원 舊儒들의 반박이 계속해서 이어지고 있었으며, 현재 當代의 원임들에 대한 기록이 없기 때문이다. 본 통문의 내용을 살펴보기 위하여 통문이 작성되기 이전까지 진행되었던 新·舊儒간의 대립과정을 앞서 2책과 관찬자료를 통해 살펴보면 다음과 같다.

1884년 12월 12일 汾川의 李奎燮(永川李氏), 月厓의 趙養植(橫城趙氏), 丹砂의 李晩弘(眞城李氏)이 11월에 도래한 關文에 따라 分任을 청하였지만, 前首任의 葬禮前이라 公會를 할 수 없다하여 물리쳤다. 1885년 1월 5일 歲謁時 堂會에 汾川·月厓人이 와서 이전의 說을 주장하였으나, 서원측은 금번의 關勅은 본래 玉山書院에서 나왔으며 他院과는 관계없고 또한 玉山과 陶山은 사건의 事體가 맞지 않으니 한 가지 예로 논할 수 없다고 하고 이 일은 鄕道內의 공론을 기다려야 한다고 물리쳤다. 이날 汾川의 庶子 李晉鉉, 李翊鉉 형제와 그 자제 8~9명의 공갈 폐설이 있었고, 1월 15일 분천이씨와 월애조씨 등 3명이 와서 謁廟를 청했으나 서원측은 歲謁이 아닌 즉 庶類가 謁廟한 예가 없다하여 首奴가 2~3번 거절했다. 이에 곧바로 庶類들이 무력을 행사함으로서 사건이 발단되었다. 이날 首奴를 난타하여 흘린 피가 땅에 가득하였고, 이어 5~6인이 더 가세하여 齋任 李彙聞의 집에 가서 속히 疏通하라고 하고 머리채를 끌고 문밖으로 나오니 옷이 찢어지고 머리가 흩어졌다. 이 일로 다음날 3齋任이 모두 辭單을 내었지만, 2월 10일 堂會에서 上有司만 新薦하고 齋有司 2명은 다시 還單함으로써 매듭지어 졌다. 이날 汾川의 이익현이 그 자제 및 村人을 거느리고 와서 首奴와 會員의 볼기를 치는 등의 욕보임이 있었고, 퇴계 冑孫의 이름을 거명하며 욕을 하기도 하고, 宗宅을 부수자는 이야기까지 나왔다. 해가 진후에는 堂員이 나가는 길목을 지켜 冑孫의 숙부인 李晩鷹을 잡아 구타했으며, 이날 밤에는 마을 청년 30~40인을 모아서 횃불을 켜고 각각 몽둥이를 들고 正堂에 直入하기도 하였다. 그러나 이러한 서류들의 행위가 점차 과격해지면서 서류들 사이에서는 분열의 조짐이 엿보이기 시작했다. 월애인(조양식) 또한 이날에 들어오려고 하였지만 이날의 사건을 보고 행동이 너무 과격하다 하여 單子를 내어 汾川의 庶類와 결별하였다고 한다. 이날의 사건을 齋中에서는 관의 힘을 빌려 해결하려고 했지만, 즉각 처리되지는 못하였다.

이처럼 폭력을 동반한 서류들의 일련의 조직적인 움직임에 대하여 당시 도산서원을 책임지고 있었던 李氏門中에서도 대책마련에 나섰다. 2월 14일 이씨문중에서는 竗枝洞齋舍에서 門會를 열어 먼저 本孫 庶子로서 이 사건의 주동자의 한사람인 이만홍에 대하여 宗宅을 위태롭게 한 죄를 들어 宗法으로 警責하고자 했으나 그가 과거를 보러간다는 이유로 부름에 오지 않자 그 부친(李彙沃)을 불러 문책하고 대신 그 동생을 매질하였다. 또한 이 門會에서「書院完議」,「宗堂節目」을 제정하는 등 이 사건에 대한 서원의 입장과 문중의 입장을 신속히 정리하여 강경하게 대처하였다. 이처럼 이씨 문회에서 「종당절목」 뿐만 아니라 「서원완의」까지 작성하게 된 것은 당시 도산서원이 거의 퇴계의 후손들에 의해 운영되고 있음을 의미하는 것이다. 이는 庶類들이 疏通을 막고 있는 장본인으로 퇴계의 후손인 李晩燾, 李晩鷹을 구체적으로 지적하고 있는데서도 알 수 있다. 또한 실제 「陶山書院前任案」에서도 이전과는 달리 本孫들이 院任職에 임명되는 경우가 많아지고 있었다. 이러한 변화는 18세기 중반이후가 되면 서원이 濫設되면서 서원은 종래 사족들의 집합체로서의 성격에서 벗어나 점차 가문 중심적 성격으로 전환되고 있었던 상황에서 도산서원도 예외가 아니었음을 나타낸다. 이처럼 李氏門中의 인물들에 의한 서원 운영은 1887년 2월의 通文을 통해서도 짐작이 된다. 당시 이 통문의 발의자는 모두 111명이었는데 李氏가 88명, 金氏 10명, 琴氏 5명, 기타 任, 吳, 朴, 沈, 南, 柳, 崔, 許氏가 각 1명씩이었다. 李晩寅, 李中一, 李中岳 등은 퇴계의 후손들이며 나머지 성씨들은 인척관계에 있는 자들로 파악된다.

도산서원과 이씨 문중에서는 이 사건에 대하여 개별적 대처는 어렵다고 판단하고 공동대응을 모색하면서, 한편으로는 이 사건에 가담하지 않은 庶類들에 대해서는 회유와 협박을 통해서 사건의 주동자들과 분리시켜 사건의 확대를 막고자 하였다. 그러나 이 사건은 본질적으로 단순한 완의나 절목만으로는 해결될 것이 아니었고, 이후 안동의 臨北·豊山의 庶類들이 가담함으로서 양자간의 갈등은 더욱 증폭되어 갔다. 3월 13일 임북 庶類들의 통문이 오고, 18일에는 풍산 庶類의 통문이 왔는데 通首諸人들은 모두 丹砂庶類들의 姻戚이었다고 한다. 여기에서 혼인으로 연결된 서류들의 조직적인 대응을 알 수 있다. 풍산서류의 통문에는 소통을 막는 장본인으로 이만도, 이만응을 구체적으로 지적하였고, 끝내 소통을 허락하지 않는다면 통문을 道內, 國中, 廟堂에 보내 그 잘못을 성토하겠다고 하였다. 이러한 서류들의 소통문제는 도산서원만의 문제가 아니고 영남지방 서원전체에 대한 문제였던 것이다. 실제 풍산의 庶類들 또한 국가의 서얼소통조치 이후 屛山堂中에 들어가서 疏通을 청했지만, 병산서원의 規範과 禮節은 도산서원을 따랐으니 마음대로 허락할 수 없다고 하며 거절을 당하였다. 실제로 영남지방 대부분의 서원은 그들에게 불리한 문제가 있을 때마다 퇴계와 도산서원을 거론하고 있었는데, 이처럼 도산서원은 영남의 首院으로서 당시 안동권 서류들의 공동의 표적이 되고 있었다. 이제 서얼소통의 문제는 개별서원이나 개별서류 차원의 문제를 벗어나 양가 각기 공동전선을 형성하면서 더욱 치열해져 갔다. 임북과 풍산서류들의 통문을 계기로 4월 1일에는 이씨측에서 上溪門會를 다시 열어 앞서 밝힌 절목과 완의를 재천명하고 이러한 통문이 있게 된 장본인으로 지목된 이만홍과 그 숙부 李彙洙를 불러 볼기를 쳤지만 모두 불복하였다. 그런 가운데도 서류들의 폭력을 동반한 반발은 계속되었으며, 한편으로는 대립이 장기화되고 舊鄕들의 강경입장이 재천명됨으로써 서류들의 분열이 가속화 되었다. 일례로 丹砂의 李晩璣는 이만홍의 재종형으로 문중의 회유와 협박에 의하여 汾庶에 絶書를 보냈으며, 또한 京疏錢 幾兩을 환송해 달라고 한데서 볼 수 있듯이 당시 상소비용은 참가한 서류들이 각기 분담하였음을 알 수 있다. 또한 당시 갈등의 중요한 열쇠를 쥐고 있던 예안현감李鶴淵은 舊鄕쪽에 유리한 방향으로 조정할 뜻이 있었다. 그래서 서류들의 폭력을 문제 삼아 주동자를 잡아와 笞로 징계하면서도 한편으로는 이들을 수일 후에 放囚하고 또한 庶類들을 질책하는 등 舊鄕들의 요구를 일부 들어주고 있다는 데서도 알 수 있다. 이처럼 지방관의 舊鄕에 대한 편향은 여타 지역에서와는 다른 경우였는데, 일반적으로 신분계층간의 향전에서는 신향이 관권을 업고 벌어지는 것이 보편적이었던 것이다. 이렇게 볼 때 이런 양상은 이 지역이 영남남인의 총본산으로 어느 지역보다 사족의 입장이 강하게 작용하고 있었다는 것을 보여주는 것이기도 하다. 이후 이 사건을 두고 통문을 통한 상호간의 공방이 치열하였는데, 순흥鄕射堂, 경주양동 등지에서 舊鄕을 지지하는 통문과 서신이 이어졌다. 이에 서류들은 형세가 불리하게 돌아가자 醜正을 주장하였지만 자신들의 기본입장을 바꾼 것은 아니었다. 5월 22일 안동進士金晉祐 등이 도산서원 防塞疏通의 문제로 長文의 상소를 함으로써 이 문제가 조정에까지 알려지게 되었다. 김진우는 이 사건의 주동자인 이만홍의 인척이었다. 이러한 김진우의 상소에 대하여 도산서원 측에서는 8개 항목을 들어 이를 비판한 장문의 ‘疏辭辨誣疏’를 올렸다. 여기에서 주목되는 것은 향촌사회에서 嫡庶를 엄격히 구분하고 만약 문제가 있을 때 宗法으로 笞罰하는 것은 퇴계향약에서부터 이미 설정되어 있었고, 또한 ‘勿許庶類’는 퇴계의 遺訓으로 이미 ‘紹修院條’에 실려 있으며, 本院에서 300년간 遵行해 왔던 古規임을 강조함으로서 이 규정이 後人의 손에 의해 만들어졌다는 庶類측 주장을 반박하였다. 이후 8월 2일에도 도산서원에서는 유생 李中岳, 李善求를 營門에 보내어 김진우의 상소내용을 반박하는 疏를 올렸다. 이후 이 사건은 監司를 중간에 두고 양자 간에 치열한 공방전이 전개되었다고 보여 지지만, 두 책의 일기에는 이후의 기록이 전혀 기재되지 않아 구체적으로 알 수는 없다. 다만 감사가 서얼소통이라는 왕명을 집행하는 입장에 있었다고 볼 때 서원 측에 상당한 압력이 있었을 것으로 추측된다. 어쨌든 이 사건은 구체적인 顚末이 고종 23년(1886) 12월 경상감사李鎬俊의 狀啓로 조정에 보고되면서 마무리 되었다. 의정부의 啓에 의하면 儒院之任에 있어서 서얼들에 대한 소통은 이미 돌이킬 수 없는 대세임을 지적하면서 지방관으로 하여금 옛날의 구습을 혁파하고 새로운 습속을 도모하도록 조처하고, 한편으로는 서얼들이 지목한 이만도는 주창자가 아니며 전현감이학연도 그 죄를 거론하지 않는 선에서 좋게 조정하도록 하였다. 나머지 유생들은 감사가 알아서 처리하도록 하였다. 이와 같이 도산서원에서의 서얼들의 소통문제는 조정의 개입으로 서류들의 승리로 끝이 났다. 실제 1887년 2월 12일의 통문에서도 巡營의 甘結과 임금의 傳敎로 新鄕을 許通하라고 왔기에 감히 異見을 달수 없다고 하는 것으로 보아서 감사와 국왕의 명을 어기지 못하고 新鄕들에 대한 院任職을 許通할 수밖에 없었음을 나타내고 있다. 그러나 舊儒들은 이러한 傳敎가 내려온 것이 新儒들의 3차례에 걸친 上疏때문이라고 보고, 도산서원 舊鄕들 또한 스스로를 임금의 赤子라 칭하면서 재차 상소할 뜻을 나타내었다. 그래서 1887년 3월 15일에 안동향교에서 道會를 개최하여 舊鄕들의 뜻을 上疏하기로 하고, 이에 疏廳을 개설하여 疏儒를 爬定할 뜻을 도내 유생들에게 알리면서 많은 유생들이 참석하기를 요청하고 있다. 이처럼 도산서원에서의 서얼들의 소통문제는 조정의 개입으로 서류들의 승리로 끝났지만 舊儒들의 계속된 반발이 있었던 점으로 보아서 이것이 실제로 도산서원의 원임선출에 그대로 적용되었는지는 확인할 수 없다. 이러한 점은 조정의 결정으로 新儒들이 승리했지만, 舊儒의 주창자로 지목된 이만도와 지방관의 죄를 묻지 않음으로서 사건의 확대를 막고자 했던 것에서 중앙정부로서도 예안의 기존 사족들을 무시할 수 없었던 당시의 사정을 반영한 것이기 때문이다. 한편으로는 예안이 여타 지역보다 사족지배체재가 견고하였고 도산서원 또한 영남지방 서원이 준수하는 모범이었다는 점을 인식하면 이 사건은 조선중기 이후의 사족지배체제의 완전한 붕괴를 의미하는 상징적인 사건이었던 것은 명백하다.

자료적 가치

19세기 말에 전개된 陶山書院 院任職을 둘러싼 新舊鄕간의 향전이 新鄕의 疏通이 허용되는 것으로 끝난 이후 舊鄕들의 구체적인 후속 행동를 알려주는 자료이다.

慶北鄕校資料集成(1), 嶺南大學校 民族文化硏究所 編, 嶺南大學校 出版部, 1992.

民族文化論叢 12, 李樹煥, 영남대학교 민족문화연구소, 1991.

朝鮮後期 書院硏究, 李樹煥, 一朝閣, 2001

이수환,이병훈