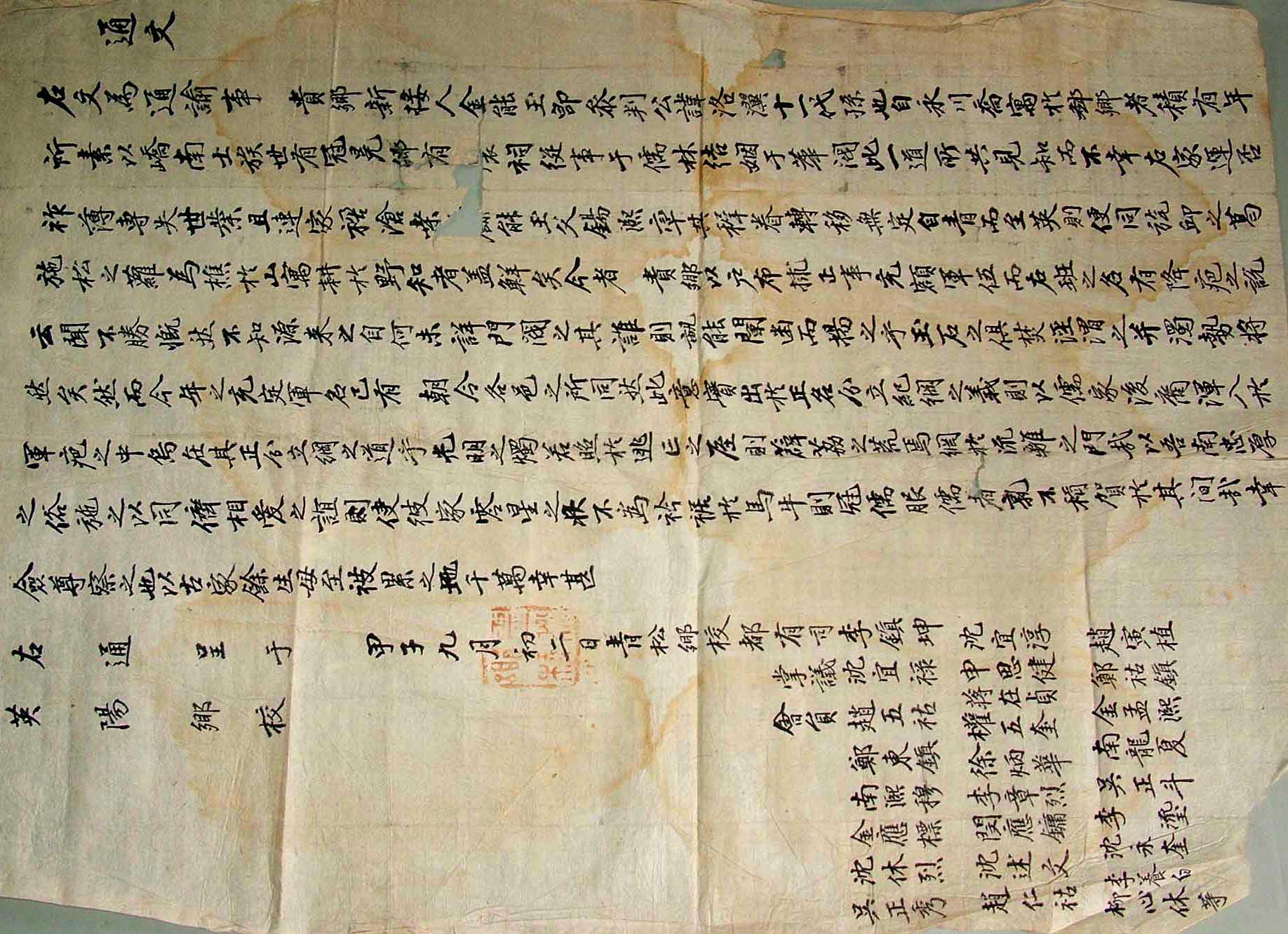

1864년 靑松鄕校에서 金能玉에 대한 軍役부과와 戶布制 시행에 반대한다는 通文

내용 및 특징

이 문서는 1864년에 청송향교에서 김능옥의 군역충원과 관련해서 영양 영양향교로 보낸 통문이다. 본문에서는 영양에 새로 들어와 정착한 金能玉의 군역부과에 대한 부당함을 말하고 있다. 김능옥은 양반가의 후예로서 가문이 몰락한 후 여러 곳을 옮겨 다니다 영양에 새로이 정착하게 된 것으로 보인다. 그러던 중 朝令에 의하여 군역에 충원된 것이었다. 양반들은 군역의 의무에서 벗어난 위치에 있었지만, 김능옥은 자신의 신분을 증명하지 못하였던 것으로 보인다. 이에 그의 안타까운 소식을 접하고 분개한 청송의 유림들이 연명하여 그의 신분을 보증하는 한편, 군역에서 그를 빼는데 영양 영양향교에서 적극 나서주길 요청하고 있다.

이 통문에 의하면, 金能玉은 참판을 지낸 金洛瀷의 11대 손으로 永川에서 여러 해를 살았으며 嶠南의 사족으로 대대로 벼슬을 지냈기에 고을에는 이를 기리는 祠宇를 모시고 있다고 했다. 또한 여타 사족들과 혼인으로서 연결되어 있으며, 이들 집안이 道內의 華閥임을 누구나 아는 사실이라고 하였다. 하지만 불행하게도 家運이 부족하여 世業을 모두 잃고, 오랜 기간 동안 식솔을 거느리고 머물 곳을 찾아 청송에서부터 영양까지 정한 바 없이 옮겨 다녔다. 그러다가 영양에서 모두가 살만한 구릉을 발견하여 벌목을 하고, 개간을 하며 정착하게 된 것이다. 결국 김능옥은 몰락한 양반가문의 후예로서 일정한 거처 없이 떠돌다가 영양에 이르러 황무지를 개간하면서 살게 되었음을 알 수 있다. 이러한 상황에서 朝令에 의하여 군역에 충원되었던 것으로 보이는데, 당시에 자신의 가문과 신분을 증명할 길이 없었거나, 그가 말하는 사실을 믿지 않았던 것으로 보인다. 즉 19세기 후반의 사회현실은 班常간의 신분체계가 혼란하고, 많은 백성들이 거주지를 벗어나 떠도는 상황이었기에 영양현에서 부족한 군역을 충원하기 위하여 그의 신분을 묵살하고 군역에 편입시켰을 수도 있다. 이 通文에서 문제시 된 것은 戶布를 징수하기 위해서 양반인 김능옥을 군역에 충원하였다는 것이다. 결국 청도향교의 유림들은 양반인 그가 군역에 충원되는 흉을 입었다는 이야기를 듣고 분개하였으며, 김능옥의 신분이 분명함은 누구나 아는 일인데, 양반과 평민을 구분하지 않고 섞는 것은 안 될 일이라고 하였다. 나아가 금년의 군역에 충원하는 일은 朝令으로서 각 읍에서 똑같이 이뤄지는 일이지만 이것은 실로 명분을 바로 하고, 기강을 세우는 뜻을 버리는 것이라고 하면서, 양반가의 후예가 군역에 혼입되는 것은 흉이며, 이를 바로잡기 위해 노력하지 않고 달아난다면 민심은 황폐화되고 양반가의 기강은 떨어질 것이라고 하였다. 이에 嶺南의 忠厚한 습속을 함께 지켜나가고, 서로 친밀하게 지는 것이 옳은 일이다. 김능옥의 가문이 몰락하여 소와 말, 갓과 儒服을 입지 못한 선비라 하여 누구도 관아에 이러한 사실을 알려서 그를 위로하지 않는 것은 옳지 않다고 하였다. 즉 가문의 貧富와는 상관없이 모든 양반들이 단결하여 정부에서 추진하는 양반들의 군역 충원 내지 호포세 징수를 막아야 한다는 것이었다. 하지만 이들의 요구대로 호포법은 폐지되지 않고 1871년에 전면적으로 시행되기에 이른다. 이와 비슷한 시기에 영양현에서는 洞布制가 시행되고 있었던 것으로 보인다. 이는 1865년에 작성된 8개 面 大小民 等狀을 통해 알 수 있다. 이 문서를 통해 1864~1865년 사이 영양현 8개 면의 班常이 함께 洞布의 시행을 반대하였음을 알 수 있는데, 이러한 洞布制의 시행으로 가장 피해를 본 이들은 양반들이었다. 조선후기 군역은 국가의 재정보전에 대한 의미가 컸다. 특히 兩亂이후 군역을 지는 良丁의 대부분은 군포를 바치는 納布軍化하였는데, 정부는 재정압박의 타개책으로 군포총액을 미리 정해 놓고 이것을 고을 단위로 할당, 부과하였기 때문에 실제의 장정 수보다 훨씬 많은 군포를 연대적으로 물지 않으면 안 되었다. 그 결과 양역의 폐단은 극심하였으며, 양민들의 遊離, 投託의 증가로 인해 악순환은 계속되었던 것이다. 이에 몇 차례 양반층에게도 군포를 징수하자는 의견이 나왔지만, 대다수 양반관료의 반대에 부딪혀 실현되지 못하였다. 그 결과 1750년에 실시된 균역법으로 良丁들에 부과된 부담을 줄이는 반면, 選武軍官布와 토지 1결당 結作 두 말을 받아 메웠는데 이는 사실상 면역 대상자인 일부 양반들의 부담이 되었다. 그러나 이런 조치에도 불구하고 良丁들의 이탈은 계속해서 진행되었다. 이런 현상은 영양현에서도 똑같이 나타나고 있었다. 『慶尙道邑誌』와『嶺南邑誌』의 英陽縣 戶口條를 보면 1830년대는 元戶 2,770호, 戶口 11,798명으로서 이중 男丁은 6,662명이었다. 하지만 1890년대에는 元戶 1,870호, 戶口 8,439명이며 男丁은 3,267명이었다. 이처럼 시간이 지날수록 군역을 지는 良丁의 수는 계속 감소하고 있었지만, 1865년에 작성된 군정성책과 1883년에 작성된 군정성책에서는 영양현에서 부담하는 軍額이 똑같이 책정되어 있었다. 결국 영양현에 부과된 군포의 양은 변함이 없었지만, 이를 부담하는 良丁의 수는 계속해서 감소하고 있었으며, 그 부담은 洞布制 시행으로 양반들에게 그대로 이어진 것이었다. 양반들은 군역의 부담이 없던 계층이었지만, 동포제는 반상을 구분하지 않고 각 읍의 민호의 대소에 따라 분배, 징수되었으므로 양반도 함께 납부해야 했던 것이다. 이처럼 평민들이 부담하던 군포를 양반들이 함께 부담함으로써 양반들의 재정에도 심각한 손실을 가져왔던 것이다. 이 통문을 통해서는 김능옥의 처우에 대한 영양향교의 대응이나 결과를 알 수는 없지만, 영양뿐만 아니라 청송의 양반들도 戶布의 징수에 따른 부담을 가지고 있었던 것으로 보인다. 그래서 양반들의 단결을 호소하면서 班常의 구분을 명확히 하길 바랬 던 것이다. 결국 반상의 구분이란 양반들에게 군포세인 戶布의 징수를 하지 않는 것이었다. 특히나 영양의 유림들은 1864~1865년 사이에 있었던 洞布制로 인하여 심각한 재정적 압박과 신분적 위기를 느꼈을 것임은 분명하다. 그 결과 동포제의 시행중지를 요청하여, 1865년 等狀에서처럼 洞布制를 금하게 되었던 것이다. 동포의 금지는 일반 민들의 요구가 아닌 양반계층의 요구였음은 분명한 것이며, 이것은 청송향교에서 말한 班常의 구분을 명확히 함으로써 紀綱을 세우는 것이었던 것이다.

자료적 가치

이 통문은 1871년 호포제가 전면적으로 시행되기 이전에 나타났던 양반층들의 군역부담에 대한 인식과 대응을 알려주는 자료이다. 양반계층들은 서로 합심하여 명분도 없고, 班常의 紀綱을 흩트리는 호포제의 시행을 반대 하였던 것이다.

慶北鄕校資料集成(1), 嶺南大學校 民族文化硏究所 編, 嶺南大學校 出版部, 1992.

이병훈