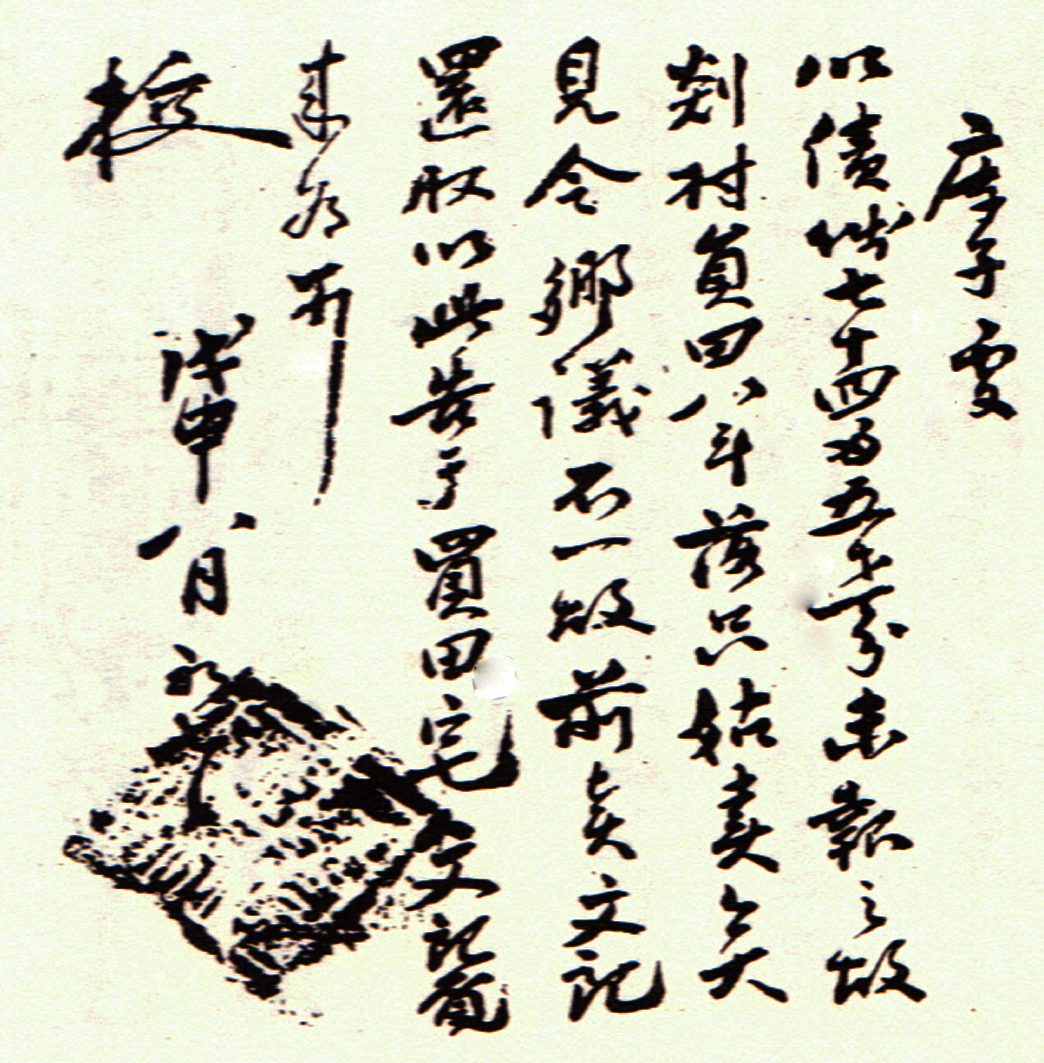

英陽鄕校에서 庫子處에 보낸 賣買文記를 환수하라는 通告

내용 및 특징

戊申年 英陽鄕校에서 창고의 출납을 맡아보던 庫子處로 보낸 通告이다. 통고의 내용은 향교가 채무전 74냥 5전 1푼을 갚지 못했기에 剡村員의 田畓 8두락지를 잠시 팔았으나 이제 매매문기를 환수해야 하니 이 뜻을 전답을 매매한 사람에게 알리고 매매문기를 찾아오라는 내용이다.

위의 통고는 조선시대 향교의 중요한 경제적 기반 중의 하나인 鄕校田이 어떻게 운영되었는지를 간략하게 살펴 볼 수 있는 자료이다. 향교전은 국가에서 수조권을 지급한 學田과 향교에서 자체적으로 마련한 校田이 있었다. 收租權인 學田의 경우 給租中斷이나 官에서의 轉用 등의 우려가 항상 있는 것이기에 향교의 경제기반으로는 불안정한 것이었다. 따라서 향교는 안정적인 수입을 보장할 수 있는 별도의 私有地가 필요하였다. 위의 경우에도 채무전 74냥 5전 1푼을 갚지 못해 매매를 하였다는 것으로 보아 영양 영양향교의 私有地, 즉 校田이었음을 알 수 있다.

校田은 所有地이므로 일반 民田이 경우처럼 自作 또는 小作되었는데 향교에서 각종 잡역을 담당하던 鄕校奴婢나 齋直,庫直,殿直 등으로 불리던 향교의 使役人들에게 殖耕되거나 小作人에 의해 경작되었으며 소작료는 대체로 竝作半收이거나 賭租 가운데 하나였다.

그리고 채무전을 갚지 못해 전답을 팔았다는 것으로 보아 당시 영양 영양향교의 재정상황이 좋지 못하였음을 알 수 있다. 조선후기 향교는 노비도망으로 인한 향교노비의 감소, 교임의 流用, 낭비 등 여러 요인으로 인한 재정악화가 일반적이었다. 구체적인 재정상황을 알 수는 없지만 안정적 수입원인 校田을 매매하였다는 사실로 보아 영양 영양향교의 재정상황을 단편적으로나마 살필 수 있다.

자료적 가치

조선후기 영양향교의 재정상황을 간략하게 살펴볼 수 있는 자료이다. 조선후기 일반적인 향교의 재정은 여러 가지 요인으로 인해 점차 악화되어 가는 추세였다. 영양향교의 경우도 일반적인 향교의 상황과 마찬가지로 그리 넉넉지 못하였음을 알 수 있다.

『慶北鄕校資料集成』(1), 嶺南大學校 民族文化硏究所 編, 嶺南大學校 出版部, 1992.

『韓國의 鄕校硏究』, 강대민, 경성대학교 출판부, 1992.

『朝鮮後期 鄕校硏究』, 윤희면, 일조각, 1990.

유기선