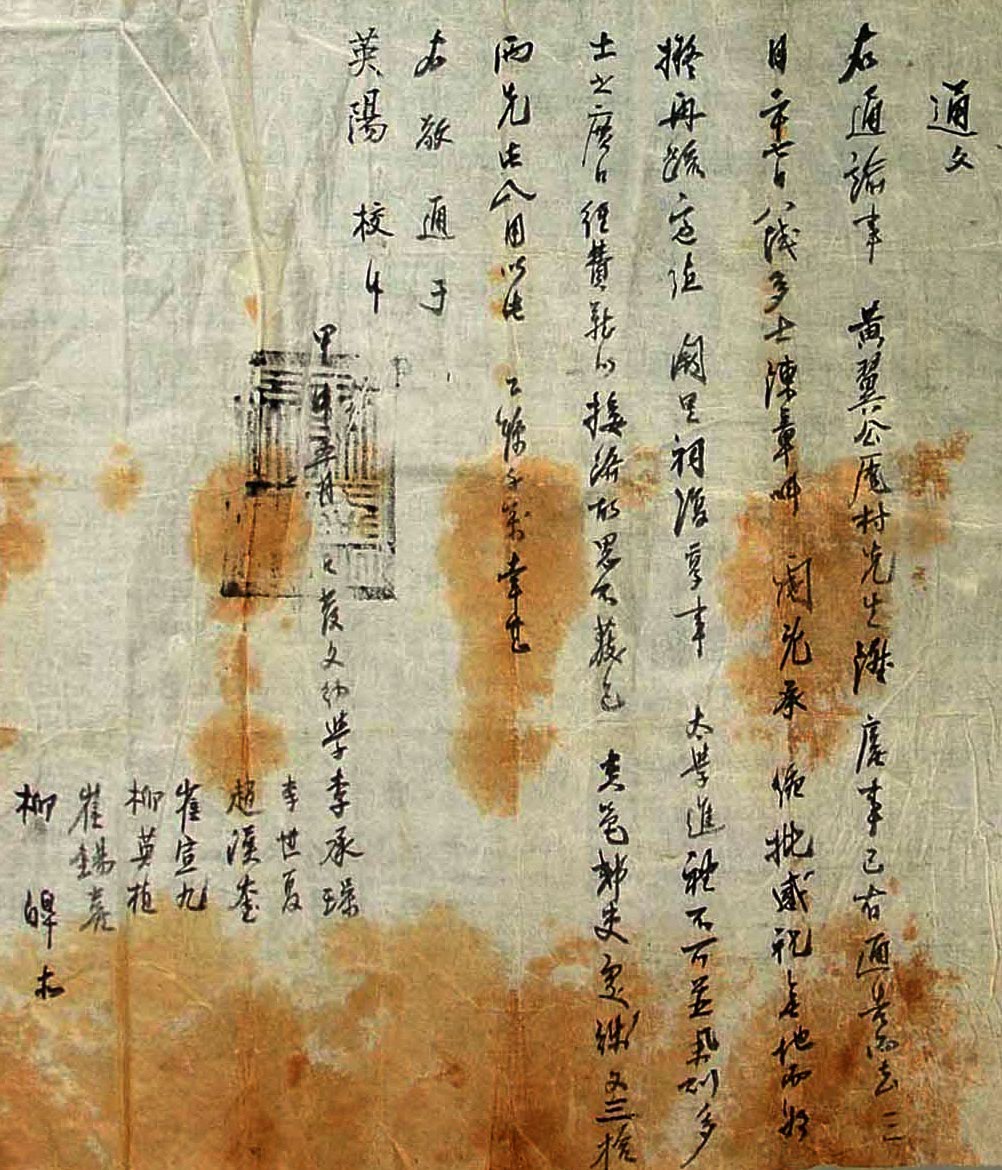

1894년 厖村 黃喜의 陞廡疎를 가지고 갔던 儒生들이 경비가 부족하여 英陽郡의 京邸吏에게 30냥을 빌렸음을 알리는 通文

내용 및 특징

이 통문은 厖村 黃喜의 文廟從祀를 요청하기 위하여 서울에 올라간 유생들이 체류기간이 늘어나면서 부족한 경비를 英陽郡의 京邸吏에게 먼저 빌려 쓰고 이를 알리는 글이다. 이 통문에는 李承璪, 李世夏 외에 5명이 연명하여 보낸 것으로 甲午年 2월 27일 黃喜의 陞廡疎를 들고 漢陽에 入城하여 유림들의 의견을 전달하게 되었고, 좋은 내용의 批答을 받아 매우 기뻐하였다. 이에 재차 상소를 올리기 위하여 비치해둔 자금을 헤아려보니 조금 뿐이었다. 그래서 闕里祠에 제향을 하고, 성균관에서 제례를 하는 등의 일들을 모두 하기에는 불가능하기에 많은 선비들이 오랜 시간 동안 쓸 수 있는 경비를 구하기 위하여 방도를 찾게 되었다. 그런 까닭에 생각건대 부득이 영양의 경저리에게서 30냥을 먼저 빌려서 사용하려고 이렇게 글을 내려 보내니 살펴주길 바란다고 하였다.

『高宗實錄』과 『承政院日記』에는 황희의 문묘종사와 관련된 상소가 4차례 나타난다. 황희의 문묘 배향에 대하여 처음 거론한 것은 1883년 12월 22일에 경기도에 사는 황희의 후손 黃心顯의 상소였다. 그는 황희의 업적과 先儒들이 그를 칭송한 글을 제시하며 문묘에 배향해 줄 것을 요청하였지만, 고종은 문묘에 배향하는 일은 중대한 예법이며, 갑자기 시행할 수 없으니 다시 후일의 公論을 기다리라고 批答하였다. 이런 비답으로 인해 황심원은 문중과 각 향의 유림들에게 이런 사실을 전달하여, 결과적으로 황희의 陞廡운동이 전국적으로 진행되었던 것으로 보인다. 이는 1884년 4월 4일에 八道 儒生 李承璪 등이 상소하여 유림의 公議로서 황희의 문묘종사를 청한다고 한 것에서 알 수 있다. 그는 황심현에게 내렸던 批答의 내용을 거론하면서 사림의 공론이 本孫의 상소보다 우선하는데 아직까지 문묘종사를 늦추는 것은 사림의 수치라고 하며, 문묘 배향을 허락해 주길 요청하였다. 하지만 고종은 문묘에 배향하는 일을 갑자기 시행할 수 없는 것은 바로 그의 體貌를 종중하고 그 일을 중히 여기기 때문이라고 하면서, 번거롭게 상소를 하지 말고 물러가 학업에 열중하라고 하였다. 하지만 사림의 요구는 집요하게 이어졌다. 문묘에 배향되는 것은 후손들뿐만 아니라 해당 지역의 유림들에게도 큰 영광이었던 것이다. 특히 그를 배향하는 상주의 玉洞書院에서는 정조연간(1789)에 사액을 받게 됨으로서 상주의 공론을 양분하는 興巖書院, 道南書院에 비견되었다. 하지만 문묘에 배향된 인물들을 제향하는 흥암서원(宋浚吉)과 도남서원(鄭夢周, 金宏弼, 鄭汝昌, 李彦迪, 李滉)등에 비하여 사액의 시기도 늦을 뿐만 아니라 제향인의 격도 차이가 났다. 이런 상태에서 황희에 대한 문묘배향이 결정된다면 향촌에서의 영향력이 더욱 강화될 것이 자명하였다. 19세기 이후 향촌내의 기득권 확보를 위한 각 문중 내지 서원, 향교간의 대립이 치열하게 전개되는 상황에서 황희의 문묘 배향은 매우 중요한 일이었던 것이다. 이러한 문제의식은 계속된 상소로 나타났다. 1884년 6월 6일 李世夏를 疎首로 해서 다시 황희의 문묘 배향을 요청하였지만, 允許하지 않는다고 批答이 내려졌다. 이후 한동안 황희 승무소는 등장하지 않다가 5년 후인 1891년 6월 4일에 李穡과 황희를 문묘에 배향할 것을 청하는 洪在衡 등의 상소가 있었다. 이에 다시 批答을 내려 황희가 憲章을 제작한 것과 李穡이 후학에게 師表가 된 것에 대해서는 의당 그 공에 대하여 의논이 있어야 하지만 문묘에 올려 배향하는 것은 지극히 신중하여 가볍게 논의할 수 없는 점이 있다고 하면서 물러가라고 하였다. 이처럼 고종연간에 4차례에 걸쳐 陞廡疎가 올라갔지만 고종의 대답은 계속해서 윤허할 수 없다고 하였다. 관찬자료에는 남아있지 않지만 이 통문을 보면 3년 후인 1894년 2월 27일에 이승조, 이세하 등에 의한 陞廡疎가 다시 올라간 것을 알 수 있다. 이들은 자신들의 청원이 불허될 것을 예상하고 再疎할 비용을 챙겨서 갔던 것으로 보인다. 그러나 優批라 표현한 것과 같이 다소 긍정적인 답을 얻은 것으로 보인다. 이에 일전에 방문했던 것으로 보이는 闕里祠를 찾아 재차 배향하고, 성균관 문묘에 나아가 祭禮를 올리려고 했지만, 이 두가지 일을 모두 시행하기에는 시일이 오래 걸리고 사림들이 많은 관계로 경비가 부족하였다. 그래서 그 문제를 해결할 방법을 모색하고 있던 중 英陽의 京邸吏가 생각났으며, 이에 부득이 그곳을 찾아 錢文을 빌리게 된 것으로 보인다.

실제 儒疏를 들고 서울을 왕복 하는 데는 많은 경비가 지출된 것으로 보인다. 왕복간의 경비와 서울에서 비답을 기다리며 머무는 동안에 들어가는 비용을 모두 부담하여야 했기 때문이다. 비답이 나오는 기간이 길어질수록 그만큼의 부담이 되었던 것이다. 또한 많은 사림들이 움직이는 만큼 그들을 수행하는 자들도 많았을 것임을 분명하기에 유소를 올리는 것은 사림들에게 여러 가지로 큰일이었다. 경비가 부족할 때는 각지에서 부조를 더 받을 수도 있지만, 그동안에 급히 쓸 돈은 경중에서 借額하였던 것이다. 필요할 경우에는 여러 방법으로 관리들에게 청탁활동을 벌였을 것으로 짐작된다. 일반적으로 지방에서 公議로서 儒疏를 올릴 때 서울로 가지고 갈 疎儒들을 差定한 후 이들이 쓸 경비를 각 門中과 향교, 서원 등으로 通文하여 비용을 모금하였다. 厖村의 경우에도 이와 비슷하였을 것으로 보인다. 이들 7인이 올라가면서 사용한 금액이 얼마인지 정확하진 않지만, 통문에 나오는 이들은 2월 27일 상소를 올린 이후 비답을 기다리며 최소한 통문을 발송했던 5월까지는 서울에 있었던 것으로 보인다. 체류기간이 많아질수록 그만큼의 자금이 필요하였을 것이다. 17세기말 蔚山鷗江書院의 경우 請額疎를 가져갈 17인의 疎儒들의 行資로서 300냥을 사용하고 있었다. 뿐만 아니라 留京儒生이 있어서 몇 년 동안 한양에 머물며 관계의 정황을 파악하여 本院에 알리거나, 京中 宰臣들에게 賜額을 청탁하는 활동을 꾸준히 전개 하였다. 그러면서 경비가 부족할 때는 京中에서 돈을 빌려 쓰기도 하였는데, 이렇게 4차례에 걸쳐 사액을 요청하면서 들어간 각종 비용이 수만 냥이 넘었다. 또한 戊寅年 8월에 상소에 필요한 비용마련을 위하여 都會所에서 안동 향내 8개 문중에 돌린 통문에는 상소를 올리는 데는 많은 비용이 들기 때문에 각 문중에 餞別錄을 보내니 채워주어 大義로서 상소를 올리는 일에 보탬이 되어 달라고 하였다. 이 당시의 필요 금액은 200냥이었는데, 이 금액이 얼마만큼의 인원과 여정을 기준으로 한 것인지는 알 수 없지만, 개별 문중 내지 校院에서 부담하기에는 큰 금액이었던 것은 분명하다. 결국 갑오년에 통문을 보내온 이들도 많은 비용을 가지고 올라갔지만, 예상치 못한 상황으로 자금이 더 필요했던 것으로 보인다. 이처럼 儒疏의 전개 과정에는 많은 물력이 소요됨으로써 부담으로 작용하기도 했지만 사림들은 자신들의 의견을 관철하기 위하여 계속해서 儒疏 활동을 전개하였다. 결론적으로 이 통문에 나오는 李承璪 등이 목적했던 黃喜의 문묘 배향운동은 수년간의 노력과 물력이 들었음에도 무산되고 말았다.

慶北鄕校資料集成(1), 嶺南大學校 民族文化硏究所 編, 嶺南大學校 出版部, 1992.

大丘史學 49, 李樹煥, 大丘史學會, 1995.

이병훈