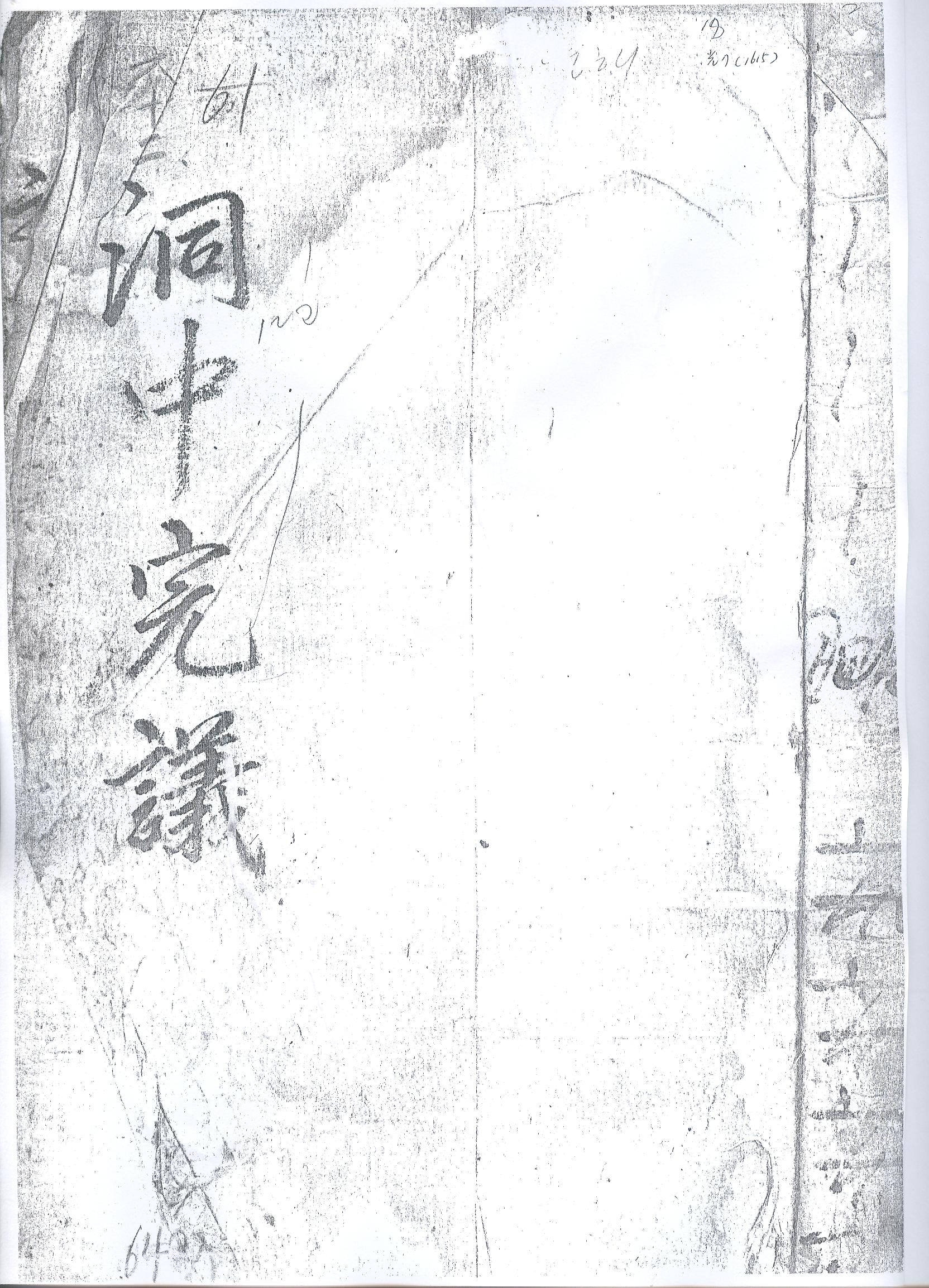

1615년에 작성된 동중완의(洞中完議)

내용 및 특징

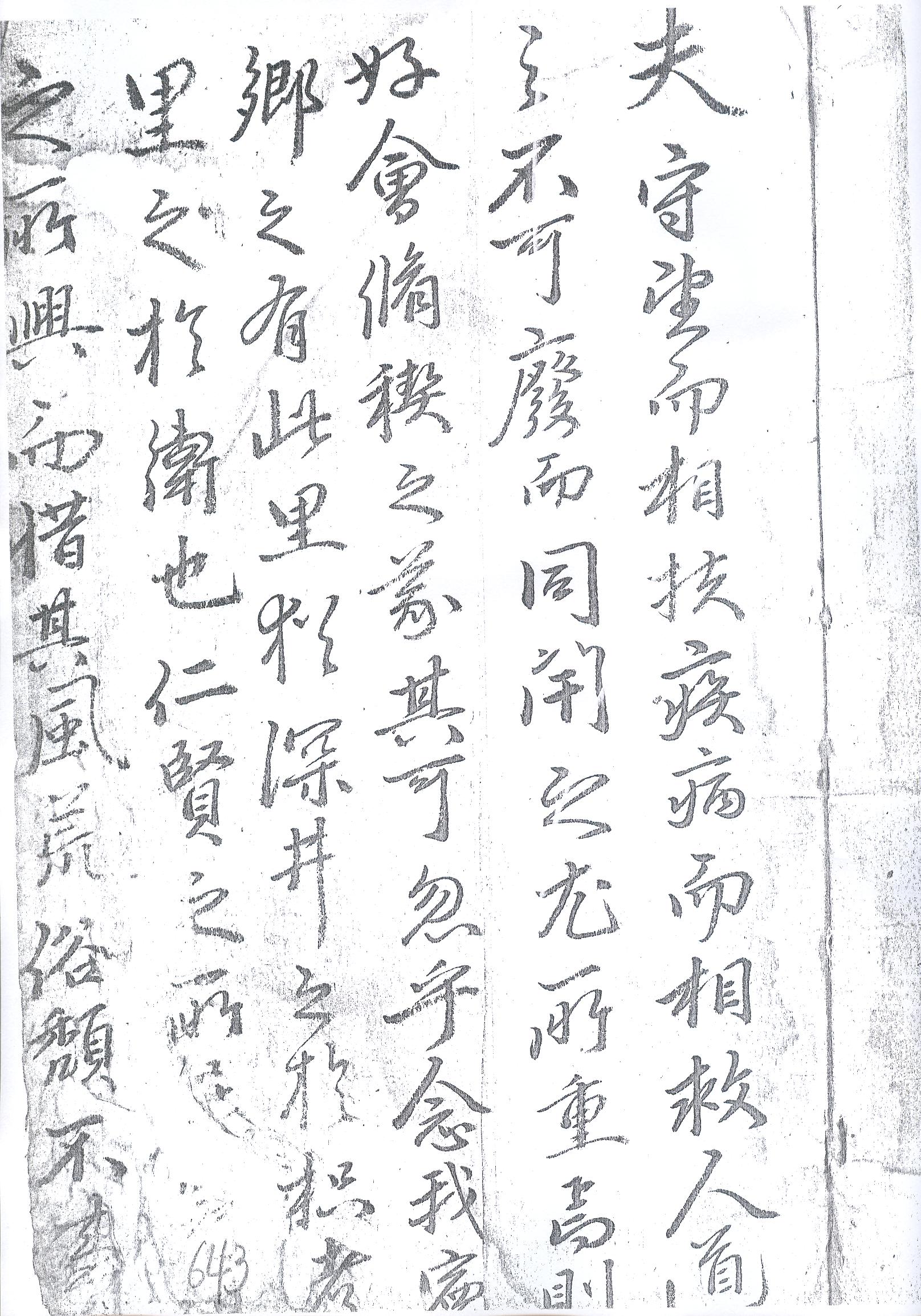

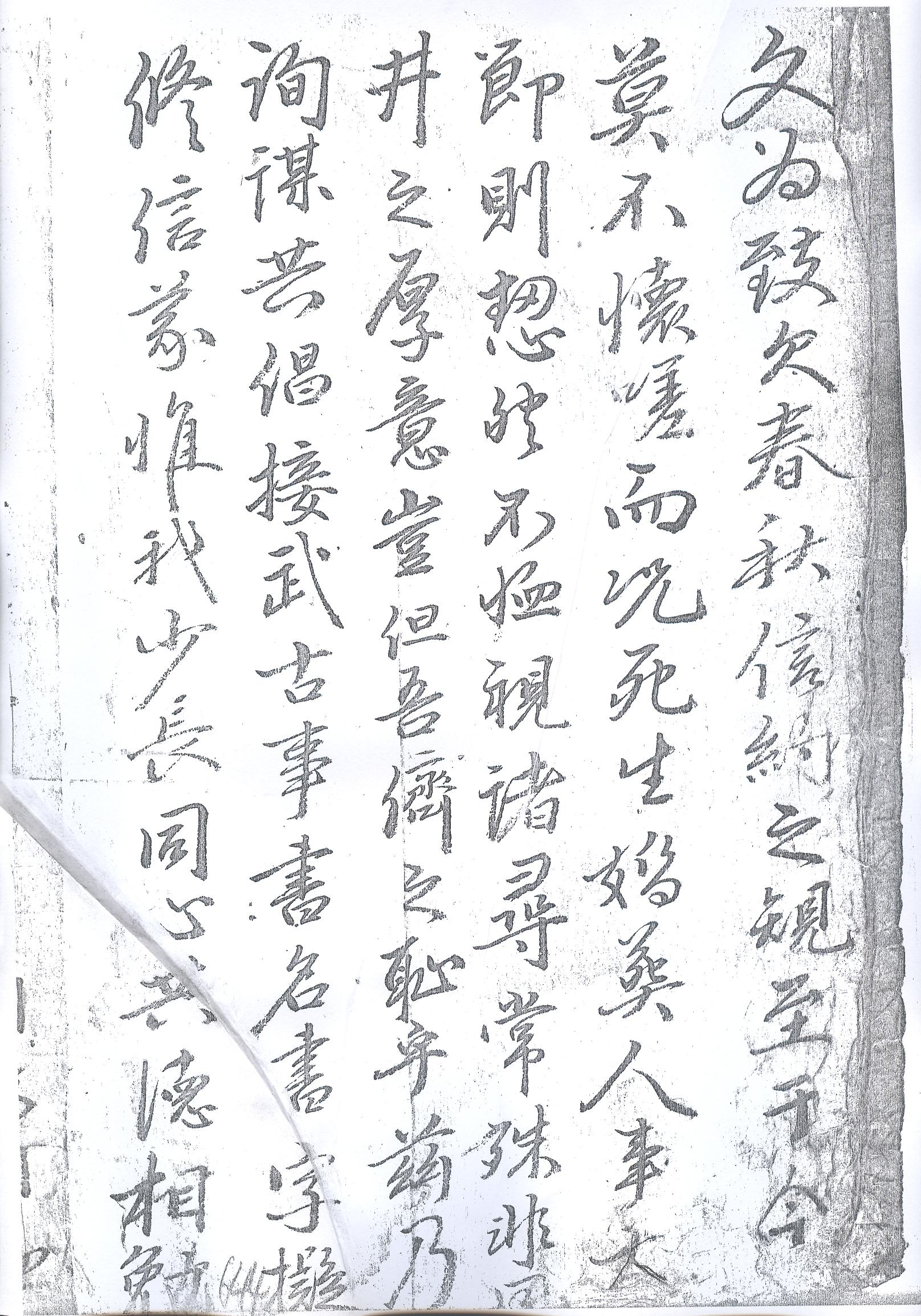

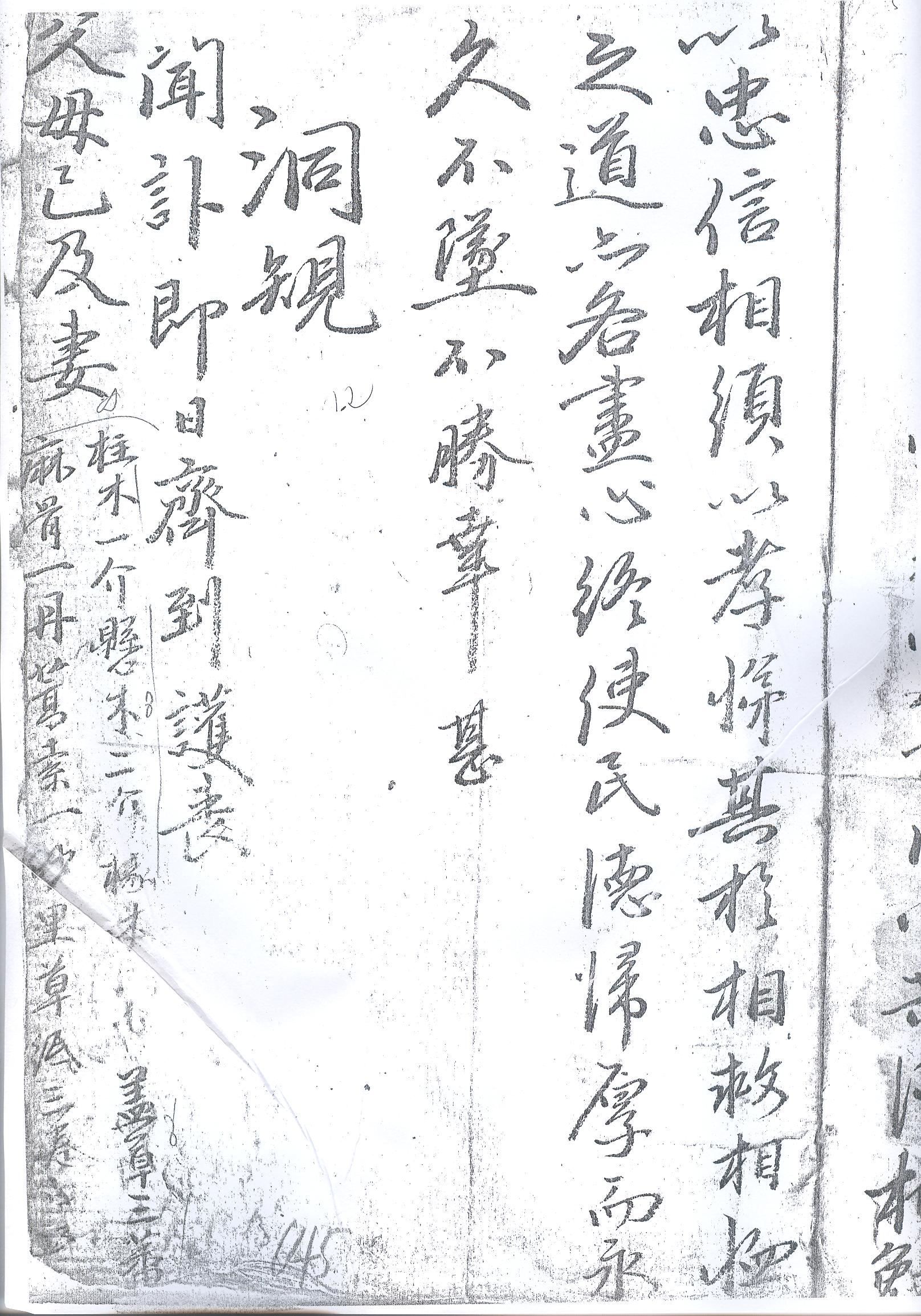

17세기 이후 일반적인 추세였던 洞約에는 朱子의 4條目을 기초로 하여, 퇴계의 過罰條와 고유 동계의 吉凶弔慶, 患難相求, 春秋講信이 결합된 향약들이 발견된다. 金圻에 의하여 마련된 이러한 향약조문은 이후 영남지방에서 실시된 대부분의 향약의 내용이 되고 있다. 이 당시 향약의 특징은 기왕의 향약과 동계에 바탕하여 작성되었음에도 하층민이 참여한다는 특징이 있다. 이는 下人約條만의 성립을 의미하는 것이 아니라, 洞契에서 사족중심의 相扶相助가 下人에게 까지 미치고 있는 것이다. 이러한 내용은 실제 이 洞中完議의 내용에서도 나타난다. 이 完議는 序文과 洞規, 洞案으로 구성되어 있다. 서문의 내용을 보면 이 고을에 문자로 전해온 春秋講信의 約規가 있었지만, 지금에 이르러 부족함이 있다고 하였다. 이는 임진왜란 와중에서 많은 인명과 재산의 상실로 인한 향촌사회의 피폐에서 전쟁이전과 같이 사족만의 상부상조는 현실적으로 불가능 한 것이었고, 이와 더불어 전후복구를 위해서도 하층민의 적극적인 협조가 절실하였기 때문에 사족들만의 약조만으로는 부족하였던 것이다. 그래서 生死婚葬이 大節임을 내세워 모두가 합심하여 相扶相恤할 것을 당부하였다. 하지만 실제 동규에서 제시된 내용은 하층민들보다는 사족들을 위한 규약이었다. 初喪과 관련한 내용을 보면, 訃告를 들으면 당일에 빈틈없이 초상의 일을 보살펴야 한다고 명시하고 있다. 또한 계원 자신을 중심으로 그 친족들의 喪에 부조할 내역을 차별화 하고 있다. 즉 父母와 妻, 처의 부모, 자녀 등으로 나누고 있다. 또한 혼인시에는 兩家에 부조를 하고, 獨子가 혼인 시에는 親迎禮를 행하도록 규정하였다. 이외에 처벌규정을 두고 있는데, 부모에 불효하고 형제간에 화목하지 않으며 물건이나 음식을 훔치는 자는 관에 보고하여 징벌하며, 동네에서 내쫒았다. 또한 喪事에 불성실하거나, 長老를 능멸하고, 正妻를 소박한 자, 명을 듣고도 행하지 않는 자, 평소 말다툼을 하는 자, 안방을 고치지 않는 자 등은 損徒에 행한다. 또한 처벌 규정을 상, 중, 하로 나누어 차등을 두었다. 또한 매년 계원들은 일정량을 물자를 납부하였으며, 有司는 두 번의 講信후에 교체되었다. 이때 使穀有司는 1년마다 교체되었는데, 재물이 기준에 미달할 시에는 각기 중‧하벌를 주었다. 이 계에 참여한 성씨들은 매우 다양하게 나타나고 있다. 이곳에 참여한 총 69명 성씨를 보면 李 21, 朴 19, 白 6, 申 7, 鄭 11명, 南 3, 張 1, 金 1 등으로 載寧李氏와 務安朴氏가 대부분을 차지하고 있다.

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1987.

김상환,심수철