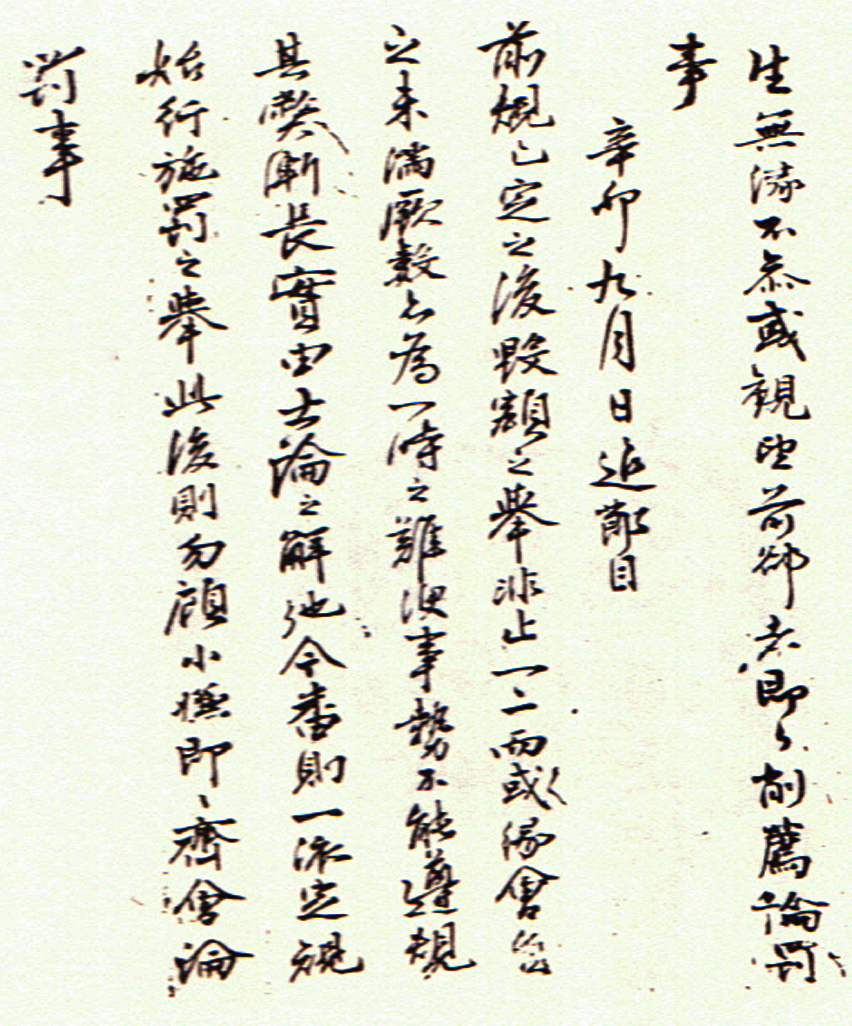

辛卯年 9월 額內儒生들의 鄕任差定에 따른 弊端과 관련한 完議

내용 및 특징

이 문서는 신묘년 9월에 작성된 完議로서 額內儒生들의 鄕任差定과 관련하여 규정을 정한 것이다. 조선초기 향교의 교생으로는 양반이 입교하고 있지만 법적으로는 평민도 입교할 수 있었다. 그러나 16세기 이후부터 중인·서얼 및 상민층이 입교하면서 額內와 額外로 구분된다. 그리고 인조대 이후에는 校生考講이 실시되면서 향교 생도의 호칭은 儒生과 校生으로 분리되고 있다. 즉 東齋에 거하는 사족은 유생으로, 서재에 거하는 중인·서얼 및 상민층은 교생으로 통칭되었다. 17세기 후반기 설립된 영양 영양향교의 경우에도 東齋는 유생, 西齋는 교생으로 분리되어 있었다. 현재 영양 영양향교가 소장하고 있는 자료를 보면 동재 유생의 校案과 서재 유생의 校生案이 분리 작성되어 있는 것에서 알 수 있다. 동재유생에는 定額이 없었다. 군역이 면제된 양반들은 구태여 군역회피를 목적으로 향교에 적을 둘 필요가 없었으며, 오히려 양반들이 향교에 들어온다는 것은 환영받을 일이었다. 반면 서재교생의 수는 정액이 있었다. 교생의 정원은『經國大典』에 郡縣의 등급에 따라 각각의 차별을 두었는데, 영양현은 30명으로 규정되어 있다. 실제 영양 영양향교에 남아있는 校生案에는 30명 미만의 기재되어 있는데, 이들은 주로 향교의 守直 및 제향의 執事일을 수행하였다. 반면 정액의 제한이 없는 동재유생의 명단인 校案에는 여러 해에 걸쳐 追錄하여 수백명이 등재되고 있다. 이를 통해 額內完議란 동재유생들의 행동을 정한 글이라고 볼 수 있다. 특히 額內儒生은 향교에서 공부하는 유생이 아니라 15세에서 60세까지 각종 향교 임원에 종사할 수 있는 자로서 소위 양반들을 일컫는다.

영양에는 이들 액내유생들의 법식이 있었는데, 유생들의 나이를 한정지은 것으로 이것은 향교가 건립된 이래 지속적으로 지켜져 온 것으로 보인다. 또한 향교내의 각종 절목에는 이들 유생이 官衙의 일에 종사하지 못하도록 절목으로 규정하고 있었다. 결국 이들 유생이 관의 각종 사무에 종사하기 위해서는 유생으로 제한하고 있는 나이를 지나서야 가능하였던 것이다. 하지만 본문에서는 액내유생의 나이가 지나지 않았는데도 鄕任의 職을 맡거나, 심지어 掌議의 자리에 있으면서 鄕廳의 직임을 수행하였던 것이다. 또한 이러한 일이 문제시 되자 자신의 잘못이 아니라 향중내에 鄕廳의 일을 맡아서 수령을 보좌할 양반유생들이 없기에 관아의 명령으로 그렇게 한 것이라고 변명하였다. 뿐만 아니라 鄕廳의 首任으로 있으면서 규정을 어기고 관청과 다투는가 하면 심한 경우에는 문서를 위조하여 관아의 요청을 쫒아 그 직을 맡았다고 하면서 자신의 失跡을 감추기도 했다. 결국 이러한 폐단은 향교와 향청이 이원화 되어있는 것이 근본 원인인데 儒生品官이 양쪽의 일을 하다 보니 향풍은 크게 무너지고, 향교의 守護는 어렵게 되었다는 것이다.

鄕廳의 명칭은 鄕射堂, 風憲堂, 貳衙 등으로 통용되어 왔으며, 대체로 여말 선초부터 성립된 것으로 알려져 왔다. 영양에서는 鄕射堂으로 불려졌다. 이 향청의 기능은 수령의 자문기구와 향촌의 민풍 순화가 주된 것이었는데 이 곳을 운영하는 鄕任의 선발이 영양현에서는 새로운 문제로 등장한 것이다. 이에 더 일이 커지는 것을 염려하여 그것을 빨리 바로 잡고자 同志의 뜻을 모아 몇 가지 조약을 만들어 준수토록 하였다.

그 첫째는 액내유생이 그 직이 끝나지 않았는데도 鄕任의 직을 받을 시에는 校中에 먼저 글로서 통고한 후 額內 諸生들이 관아에 呈文하여 論執할 기간을 얻어서 의논하는 일이다. 둘째는 그때에 鄕任에 差報된 자는 校中에 글을 보내고 齊會에서 후일 중한 벌로써 논할 일이다. 셋째, 향청의 首任된 자에게 벌을 줄때에는 나가기에 중요한 자리에 있으므로 부득이 바로 벌을 시행하기 불가능하고, 齊會에서 10인이 찬 후에야 벌하는 것이다. 넷째, 呈文과 죄를 논하는 모임의 자리를 피하여 응하지 않거나, 額內校生이 아무런 이유없이 불참하거나 혹은 불화를 관망만 하는 자는 즉시 削薦하고 논죄한다고 하였다.

이러한 규정이 정해진 이후에도 많은 이들이 향청의 향임으로 천거된 것이 한, 두 번이 아니며 혹은 회원들의 闕數가 부복한 것과 같은 일시적인 어려움을 이유로 규정을 따르지 않았다. 그 결과 폐단은 점차 커졌는데, 이것은 士論이 해이해졌기 때문이라고 하였다. 그래서 定規에 의거하여 처음으로 향임직에 오른 자에 대한 벌을 시행하니 차후에는 작은 것이라도 두지 말고 즉시 齊會에서 論罰할 일이라고 당부하였다. 위의 사실을 통해 알 수 있는 것은 校案에 入錄된 수백 명의 양반사족들 가운데 향교와 향청의 운영에 직접적으로 참여한 사람이 매우 적다는 것이다. 실제 영양향교가 지은 진 17세기 후반은 전국적으로 향교와 향청의 운영에서 사족들의 참여가 점차 줄어든 시기였다. 이처럼 사족들의 참여가 미미함으로써 두 기관의 운영에 필요한 인원의 부족현상이 가중되었고, 이들의 감시와 처벌이 제대로 이뤄지지 않음으로 인해 폐단이 계속해서 나타나게 된 것이다.

자료적 가치

조선후기 향교와 향청의 직임을 둘러싼 폐해를 알려주는 연구 자료로서 가치가 있다.

영양현에 있던 鄕射堂은 일명 鄕廳으로 불렸던 것이다. 향청은 수령에 대한 자문과 협력을 위한 자치기구로서 지방 양반들로 구성되었다. 본래 고려시대 사심관제도로부터 그 기원을 찾을 수 있는데, 조선초기에는 留鄕所 또는 鄕所라고도 불렸다. 향청은 지방의 행정에 미친 영향이 지대하여 폐지와 복설이 반복된 곳이기도 하였다. 향청은 임기 2년의 임원을 선거로 뽑아서 구성되었다. 임원이란 座首, 別監, 都監 등을 말하는데, 이들은 마을에서 선거로서 추대하면 이를 수령이 임명하는 것을 원칙으로 하고 있다. 좌수는 50세 이상의 德望者라야만 가능하였으며, 임기는 2년이지만 수령이 교체되면 좌수도 다시 뽑곤 하였다. 좌수의 권한도 초기에는 매우 강력해 수령권을 견제하는 기능을 담당했으나 선조 이후 크게 약화되어 별감 이하 향임 인사권과 행정 실무의 일부, 즉 軍器의 정비, 正軍의 선발, 軍布錢의 징수, 還穀 등 주로 대민업무를 담당하는 수령의 수석 보좌관격으로 전락되었다. 특히, 1654년 營將事目 반포 이후 좌수에 대한 처우를 향리로 격하시키자 사족들은 좌수 취임을 사양하였다. 따라서 실리를 추구하려는 鄕族이 좌수가 되어 수령·향리와 결탁하여 농민을 수탈하는 등 폐단이 많았다. 1896년 지방 제도의 대대적인 개혁과 함께 鄕長이라는 이름으로 명칭이 바뀌어 지방의 행정 사무와 세무를 돕게 하는 등으로 명맥이 유지되었지만, 사실상 유명무실한 존재가 되어버렸다.

慶北鄕校資料集成(1), 嶺南大學校 民族文化硏究所 編, 嶺南大學校 出版部, 1992.

慶北鄕校誌, 慶尙北道·嶺南大學校, 三光出版社, 1991.

이병훈