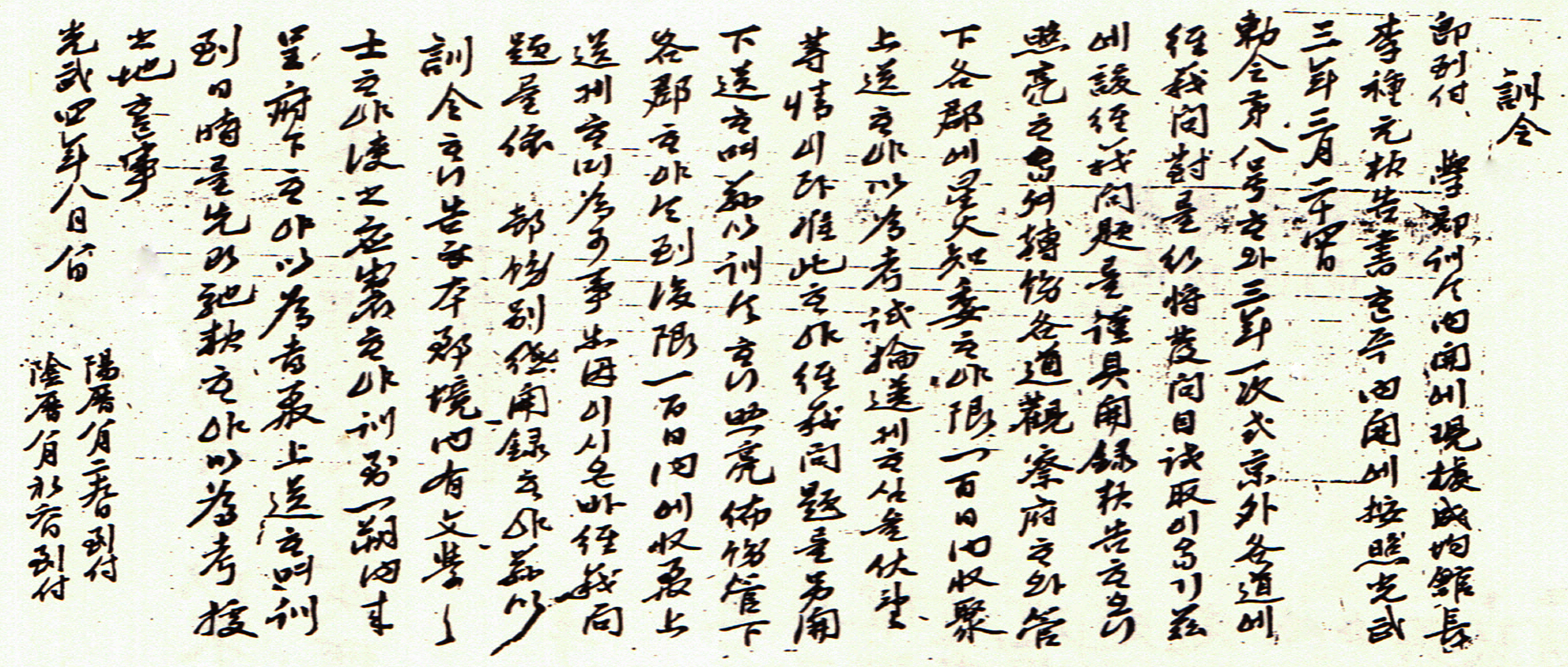

光武8年 學部에서 經義試驗 실시에 관한 사항을 英陽鄕校에 하달한 훈령

내용 및 특징

英陽郡에서 英陽鄕校에 내린 訓令이다. 學部의 훈령이 영양군을 경유하여 영양 영양향교에 전달된 것으로 經義試驗실시에 관한 내용이다. 훈령의 내용은 成均館張李種元이 학부에 보고한 사항, 영양 영양향교에 대한 지시사항, 그리고 시험문제로 나누어져 있다.

우선 성균관장이종원의 보고를 살펴보면 光武3년 3월 24일 勅令 제8호에 의거하여 3년에 한차례씩 서울 외 各 道에 經義問對를 시험의 問目으로 취하기로 함에 따라 시험문제를 보고하니 각 도의 觀察府에 훈칙을 내려 관하의 각 郡에 통지하여 백일의 기한내에 수합하여 올려주길 바란다는 내용이다.

이종원의 보고에서 주목되는 부분은 광무3년 勅令 제8호의 실시이다. 칙령 제8호는 成均館官制 改正에 관한 건으로 광무2년 칙령 제14호의 내용을 개정한 것이다. 각 칙령의 중요내용은 다음과 같다.

광무2년 칙령 제14호 - ...셩균관 관뎨 뎨 이죠 뎨 삼항 에 박 사인 판림 륙 판림이니 경학과 유생 피션인으로 슌셔림 고 샹시에 교슈가 겸림...

광무3년 칙령 제8호 - 光武二年勅令第十四號中 儒生被選人下에 (과 三年一次式 京外各道에 經義問對 或 時務策被選人과 常年에 京外各道에 宿學老儒被薦人) 三十九字를 添入고 循次敍任下에 (每年 通計無過二十人 얏다가 更히 各部部院廳으로셔 量才收用) 二十七字를 添入함이라

위의 두 칙령은 성균관의 개편과정을 보여주는 것으로 두 칙령 모두 판임관인 성균관박사를 각 도의 유림들 가운데서 서임한다는 내용이다. 얼핏 보아서는 두 칙령이 유림에 대한 중앙의 배려처럼 보인다. 그러나 이러한 성균관제의 개편은 조선 말기 學制改編이라는 큰 틀 안에서 이해되어야 하며 구체적인 상황을 살펴보면 다음과 같다.

1894년 7월부터 1896년 2월까지 개화파 내각에 의해 추진된 甲午改革으로 禮曹가 폐지되고 學務衙門이 창설되면서 學部는 별도의 新敎育을 시행하기 위한 체제를 갖추게 된다. 이로써 成均館이나 鄕校의 교육적 기능은 사실상 상실되는 셈이었다. 學部는 1894년의 勅令 제12호, 1895년의 勅令 제46호, 1900년의 勅令 제16호, 1904년의 勅令 제23호, 1906년의 勅令 제18호, 1907년의 勅令 제41·54호, 1908년의 學部分科規程으로 체제를 갖추게 되는데 學部의 개설이후로 종래의 성균관 및 향교에 대한 규정은 삭제되고 成均館及庠序事務局이라는 하나의 분과에 소속되었다. 이로 인해 성균관 및 향교는 인재양성이라는 측면에서 교육의 중심적 역할을 신학교에 빼앗기게 되었을 뿐만 아니라 학교정책에 있어서 거의 절대적이었던 비중이 급속도로 격감되었다. 성균관과 향교를 관장하는 부서를 學務局이 아닌 事務局이라 한 것을 본다면, 이 개혁이 이전의 성균관과 향교의 교학기능을 회복할 의도를 전혀 가지지 않았음을 볼 수 있다. 그리고 이후 1907년에는 학부내에 아예 성균관과 향교를 전담할 부서를 없애고, 1908년에는 학무국내 제1과라는 하위부서에다 성균관 및 향교업무를 다른 부대업무로 처리하였다. 이로써 성균관과 향교를 중심으로한 구교육의 위치는 거의 상실되었다.

이러한 학부체제가 갖추어지는 동안 성균관제 또한 점차 변화하였다. 광무2년과 3년의 칙령도 성균관제의 변화과정을 보여주는 것으로 이 외에도 1895년의 勅令 제136호, 1897년 勅令 제13호, 1905년 勅令 제23호, 1906년 勅令 제40호를 통해 개편되어졌다. 1895년에서 1906년에 이르는 시기의 성균관제 개편의 특징은 성균관의 규모와 지위가 상대적으로 격하되어 가면서도 1899년에서 1905년 사이에 일시적으로 각도의 유림을 안배하여 등용하겠다는 의도를 나타낸 흔적이 보인다. 그러나 이 시기는 유생들에 의해 제1차 義兵運動이 일어나고 반일감정이 고조되었던 시기라는 점에 주목할 필요가 있다. 즉, 과거제가 폐지되고 난 뒤 유림에 대한 관리 정원 외 서임의 규정은 유생집단을 회유하려는 술책에서 나온 것이었다. 經義問對 혹은 時務策 被選人이나 宿學老儒被薦人을 서임한다고 하였지만 상시에는 교수가 그 직을 겸임한다는 조항을 두었고, 또한 1905년의 칙령을 통해 그 선발대상을 40세 이상으로 한정시킴으로써 사실상 그 실효성이 없었다.

1907년 勅令 제54호로 學部가 學務局, 編輯局의 2局으로 통합되고 다른 기구가 폐지되면서 성균관에 대한 규정은 삭제되어 버렸다. 그리하여 성균관은 文廟를 虔奉하고 經學科를 肆習하는 형체만을 남긴채 겨우 명맥만 유지되었다.

영양 영양향교에서도 위에서 설명한 지방유림의 서임을 위한 시험을 실시하라는 훈령이 내려졌다. 영양군내에 있는 학문하는 유생들에게 널리 알리고 답안을 쓰도록 할 것이며 훈령이 도착한 후 한달 이내에 觀察府로 훈령의 도착일자를 즉시 알리고 시험치를 준비를 하라는 명령이었다.

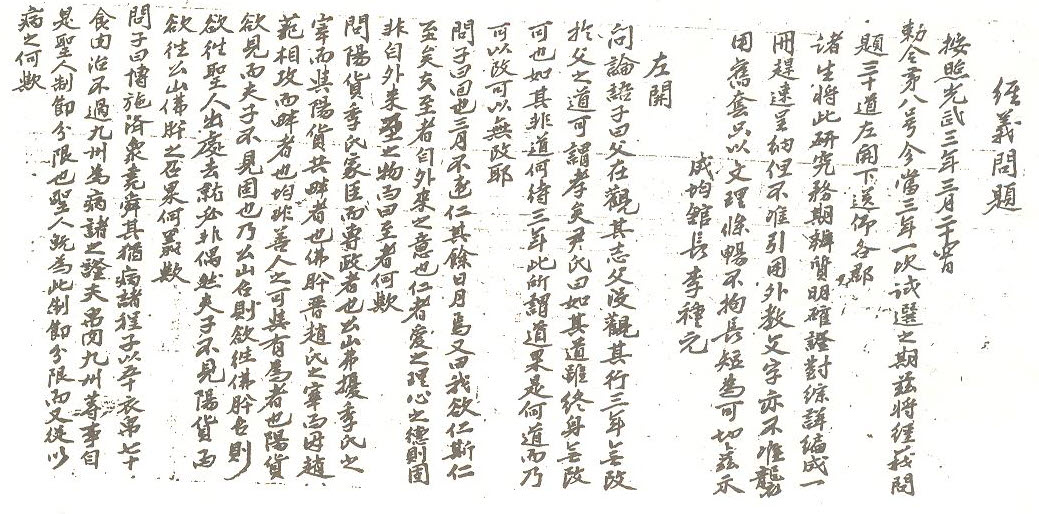

명령에 이어 경의시험의 답안작성 요령과 시험문제가 있는데 모두 성균관장인 이종원이 작성한 것이다. 답안작성의 요령은 異端의 글을 인용하거나 예전의 낡은 문투를 답습하는 것을 금하고 있다. 그리고 문장이 조리가 있고 유창하면 길이에 구애 받지 않아도 좋을 것이라 하고 있다. 시험의 문제는 모두 30개의 문항이 출제되어 있다. 대강을 살펴보면 ‘3년상을 지키는 것이 도라 할 수 있을 것이다. 무엇 때문에 3년을 지켜야 하며 이것을 道라고 부른다면 과연 어떠한 도이며 고칠수 있는 것인가 없는 것인가’, ‘孔子가 仁에 이른다고 하였는데, 여기에서 이른다는 말은 무엇인가’, ‘孔子가 陽貨는 만나지 않았으나 公山과 佛肹의 부름에는 가려고 하였으니 이는 어떠한 뜻인가’, ‘공자가 요임금과 순임금은 널리 백성을 구제하는 데 오히려 부족하다고 여겼고 程子는 오십의 노인에게 비단옷을 입히고 칠십의 노인에게 고기를 먹여도 그 다스림이 九州에 불과함은 부족하다는 증거가 된다고 하였다. 이렇게 부족하고 하는 것은 무엇 때문인가’, ‘『논어』에서 공자가 예가 아니면 보지도 듣지도 말하지도 행하지도 말라하였다. 보고 듣고 말하는 것은 모두 움직임인데 굳이 또 행하지 말라고 한 것은 무엇때문인가. 그리고 四勿은 存養의 공부인가 아니면 省察의 공부인가, 외부의 것을 막는 것인가 내부의 것을 靜謐하게 함인가. 中庸에서 不動을 말한 이유는 무엇인가’, ‘공자와 안회가 말한 진정한 즐거움이란 무엇인가’, ‘공자가 세상을 빨리 떠나고 그 이름이 속히 드러나지 않았음은 무엇 때문인가’ 등의 문제가 출제되어 있다.

敍任을 위한 경의시험의 문제 또한 당시 중앙정부의 교육정책과는 모순된 것이었다. 위에서 설명하였듯이 성균관박사의 서임 자체가 지방유림을 회유하기 위한 하나의 술책이였고 당시 교육의 중심적 역할은 제도적 개혁을 통해 신학교가 담당하게 되었다. 또한 개항이후 조선사회는 교육적 측면 뿐만 아니라 사회의 전부분에 걸쳐 급속한 변화가 이루어지고 있었고 이에 따라 종래의 유학적 질서가 아닌 새로운 이념을 요구하고 있었다. 이러한 변화의 시기에 經義問對를 통한 서임은 당시 사회적변화와 교육정책의 모순을 보여준다고 하겠다.

자료적 가치

1900년 영양 영양향교에 내려진 훈령으로 1899년 칙령 제8호의 내용을 담고 있다. 칙령 제8호는 성균관의 직제개편의 과정에서 발표된 것으로 개편이 이루어진 과정을 알 수 있다. 칙령 뿐만 아니라 서임을 위해 출제된 경의문제를 통해 서임의 구체적인 과정을 알 수 있으며 또한 당시의 사회적 변화의 상황과 교육정책의 모순을 유추해 볼 수 있는 자료이다.

『慶北鄕校資料集成』(1), 嶺南大學校 民族文化硏究所 編, 嶺南大學校 出版部, 1992.

『부산사학』 제17집, 강대민, 부산경상남도사학회, 1989.

유기선